Bilderserien

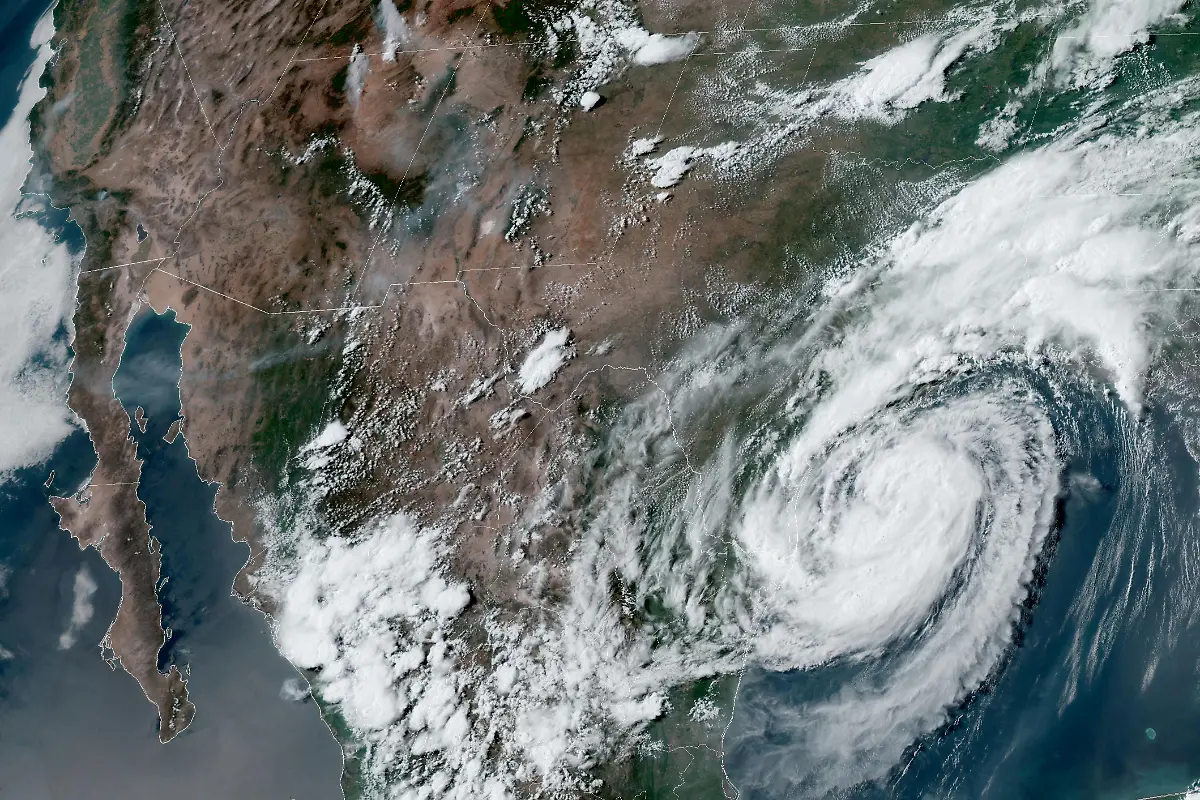

Fluten, Stürme, ErdrutscheAuch 2024 war ein Jahr voller Naturkatastrophen

22.12.2024, 07:39 Uhr

Gleich am Neujahrstag bebt die Erde, kurz darauf bricht ein Vulkan aus, Überschwemmungen, Stürme und Waldbrände ziehen sich durch das gesamte Jahr: 2024 ereignen sich zahlreiche tödliche Naturkatastrophen, die zum Teil traurige Rekorde brechen.