Bilderserien

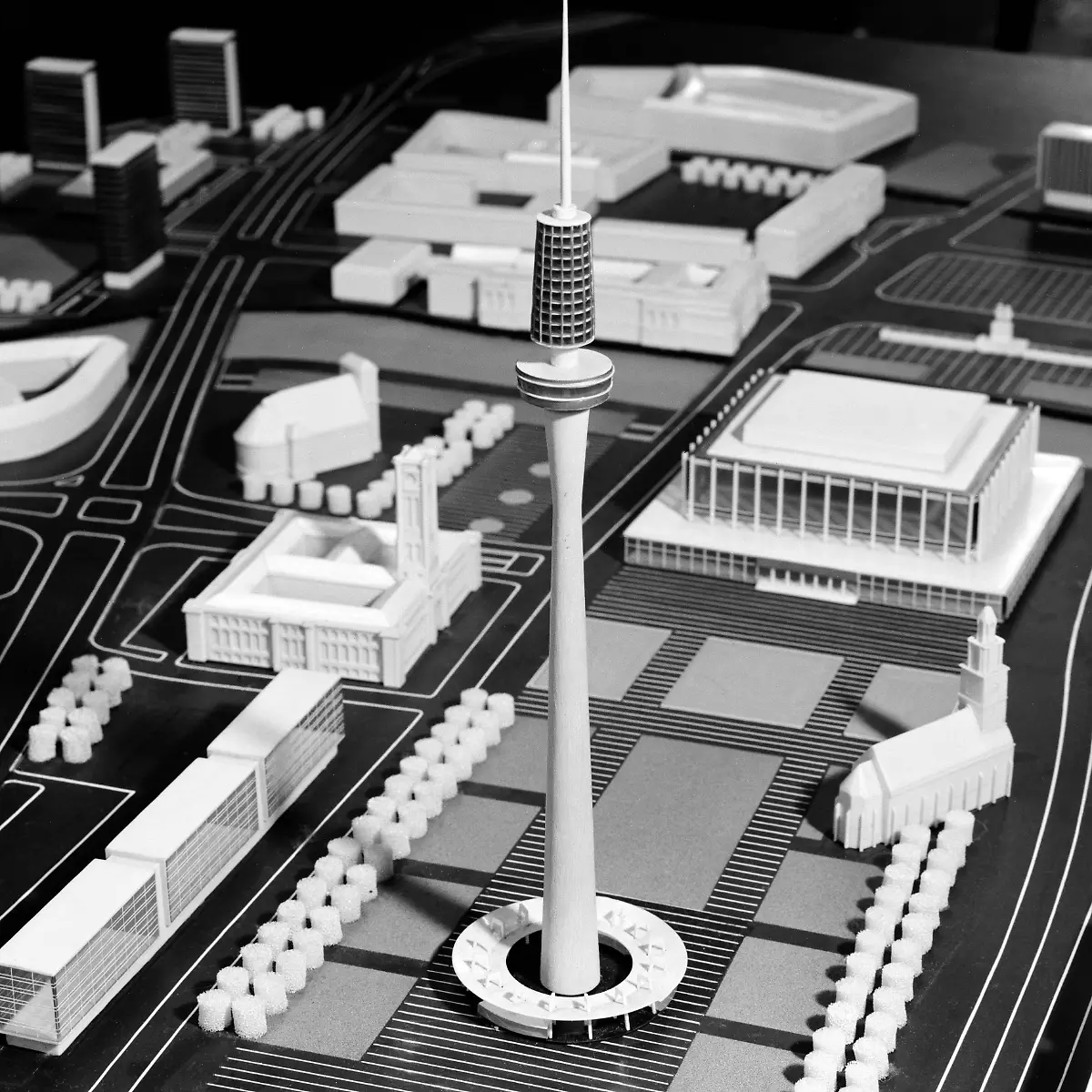

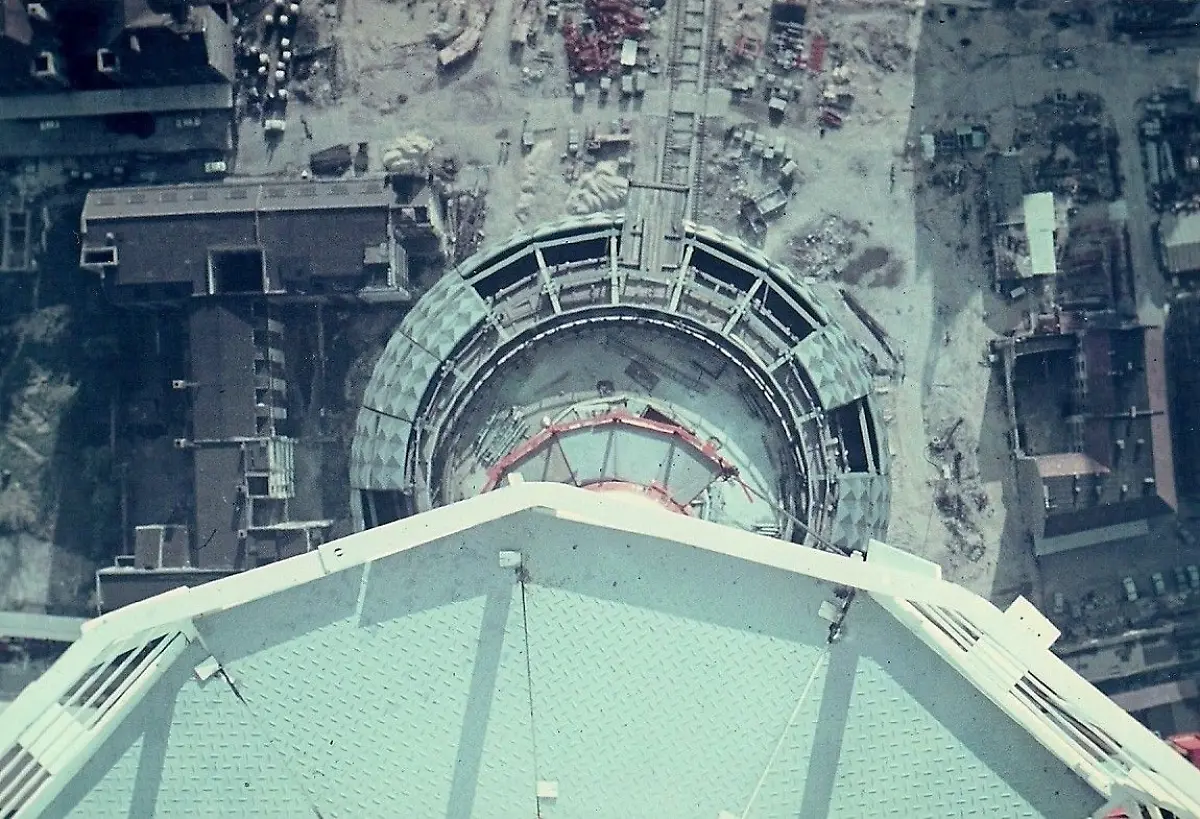

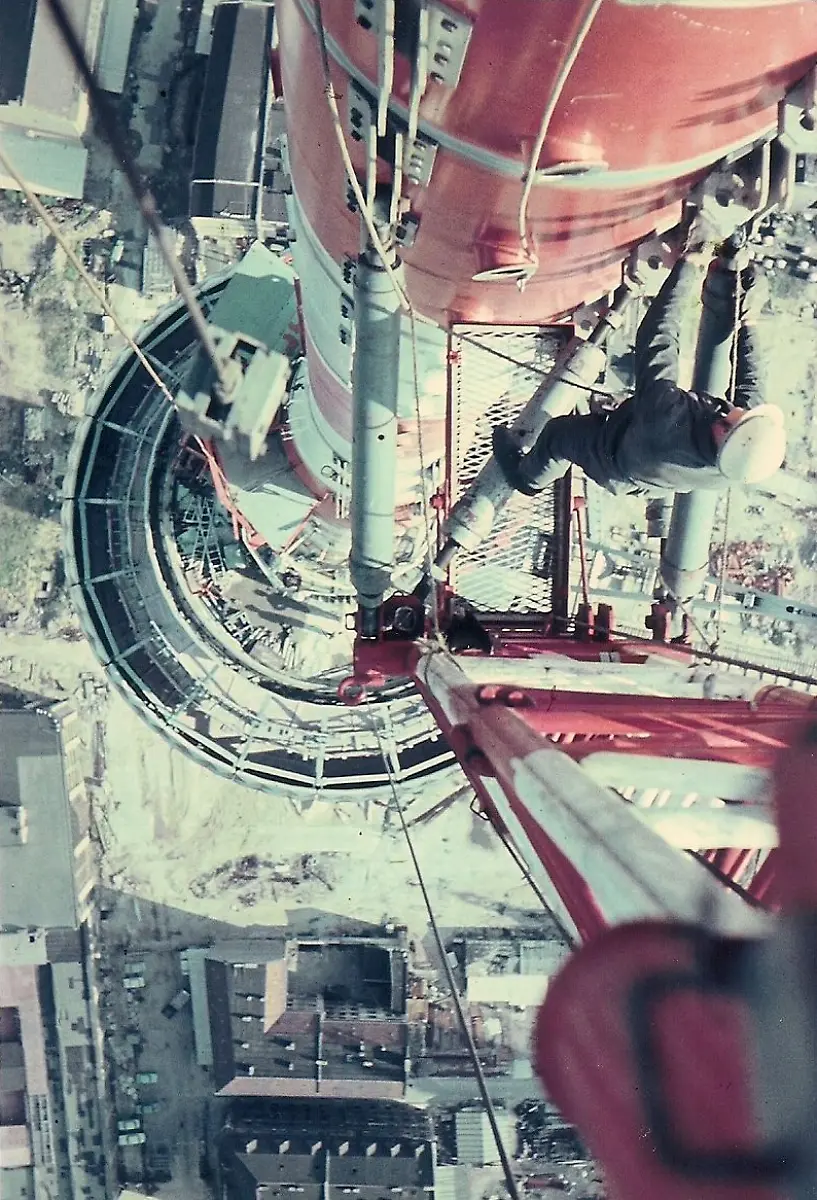

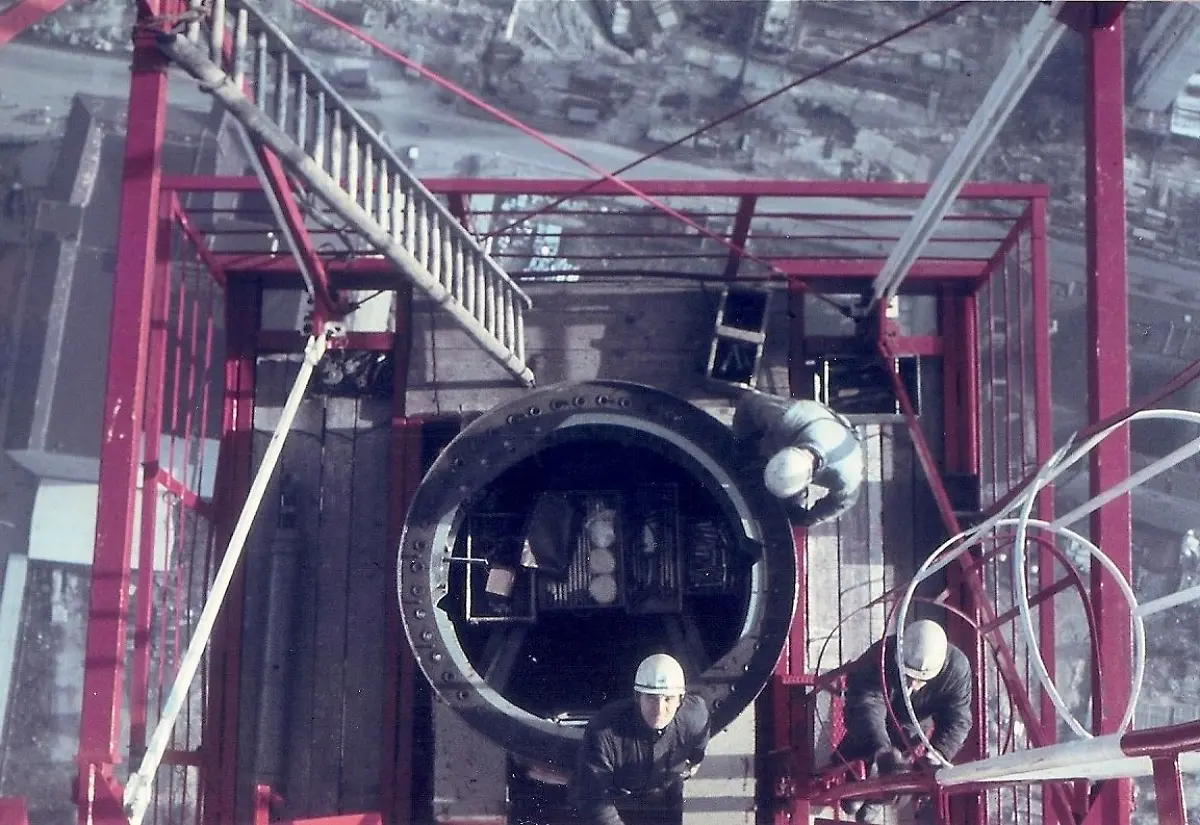

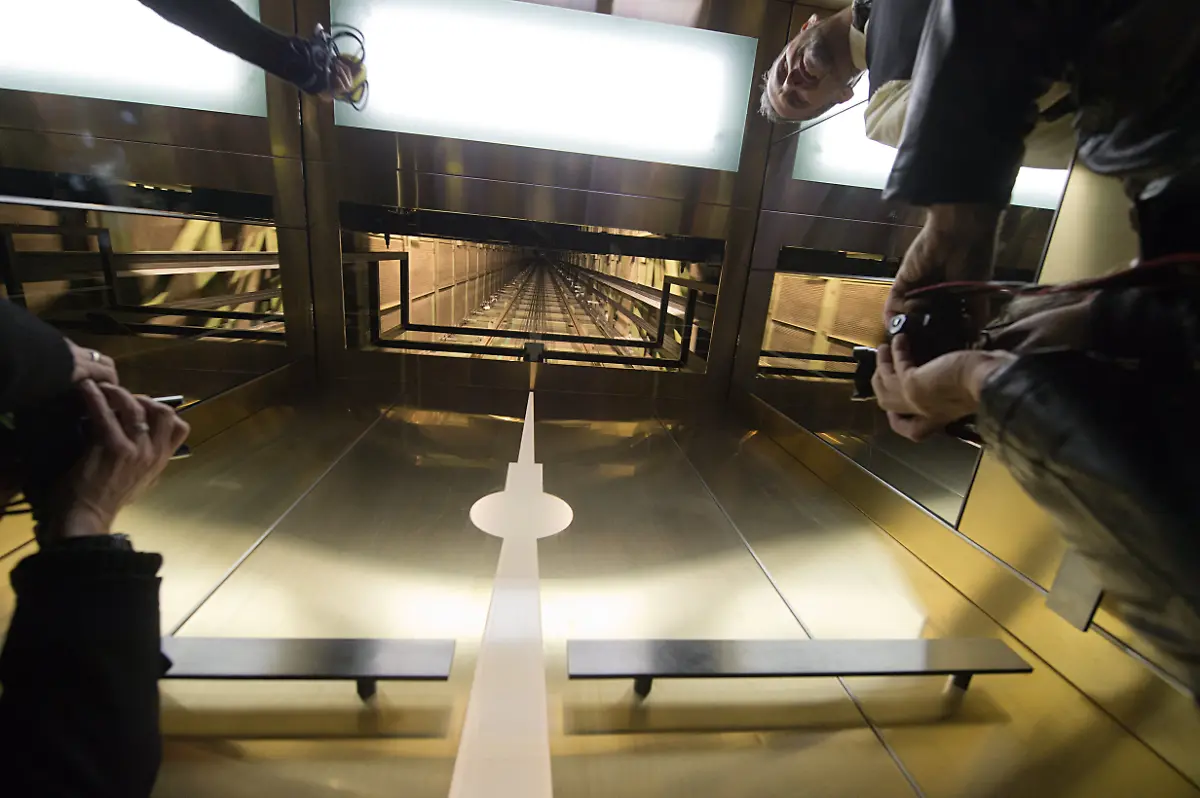

Turmkugel glänzt seit 1969Berliner Fernsehturm - das höchste Bauwerk Deutschlands

01.07.2021, 06:38 Uhr

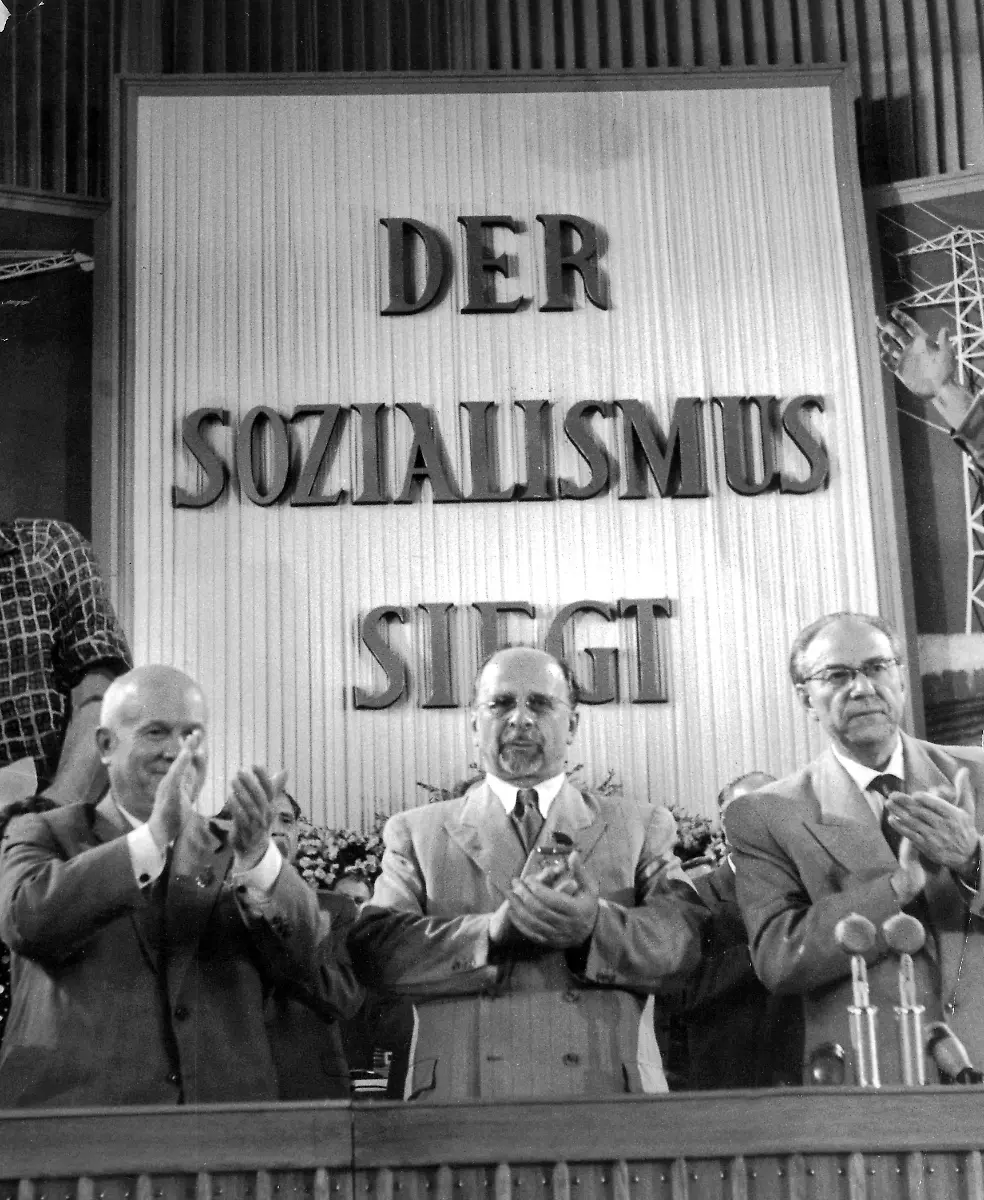

Der Fernsehturm in Berlin ist einer der beliebtesten und bekanntesten Bauten und ein Wahrzeichen der Stadt. Jährlich kommen um die 1,2 Millionen Besucher auf die Aussichtsplattform des 368 Meter hohen Turmes. Der Fernsehturm wurde im Oktober 1969 eröffnet, anlässlich des 20. Jahrestags der DDR-Gründung - er wird nun also 50.