Bilderserien

Sechs Monate Zerstörung, Leid und HoffnungDie Katastrophe in Japan

11.09.2011, 07:33 Uhr

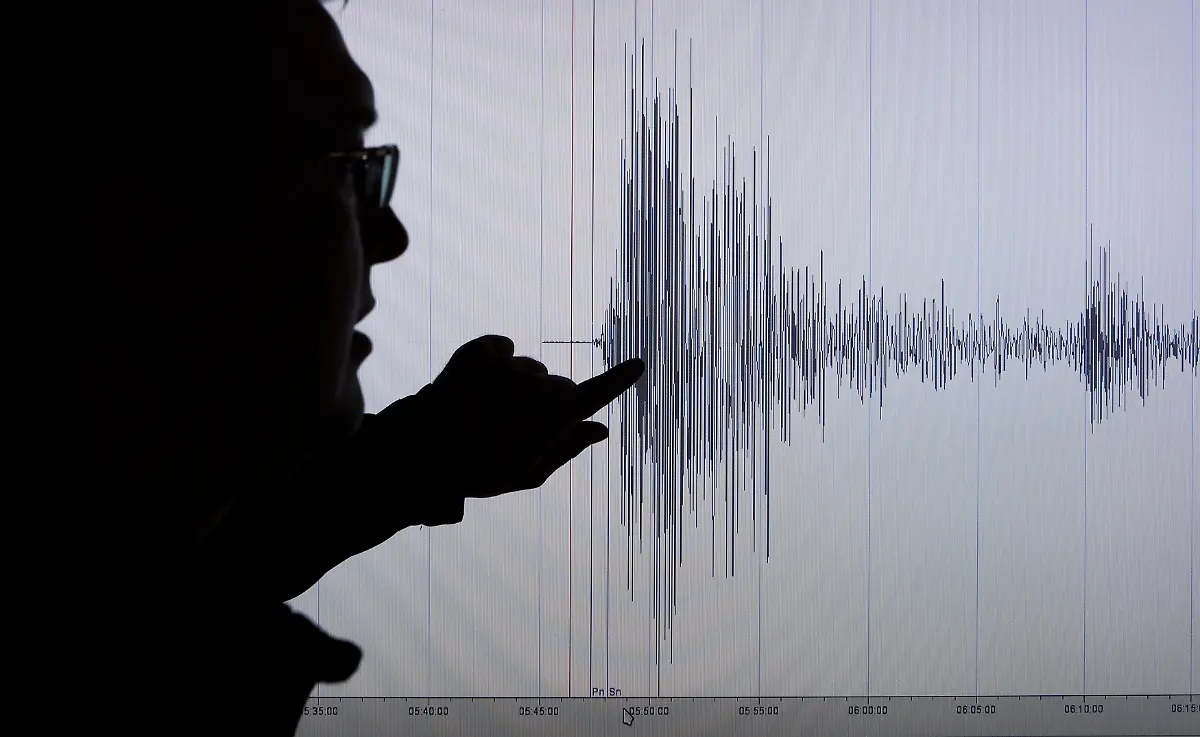

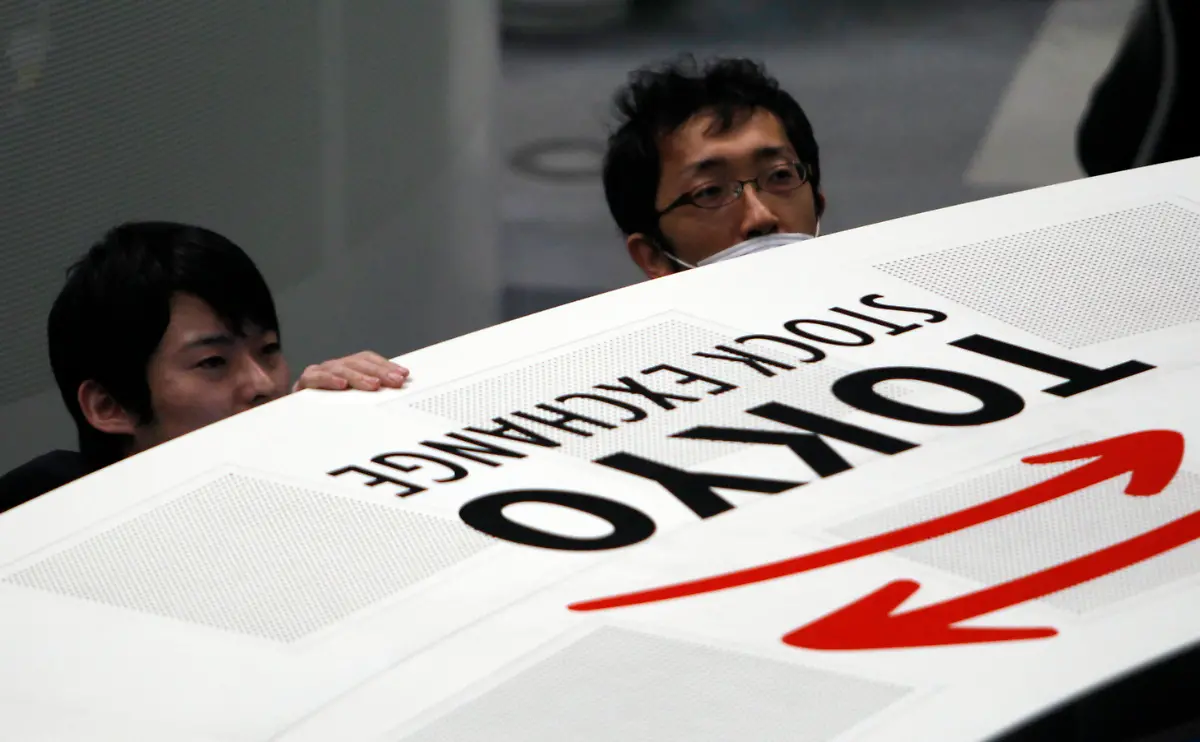

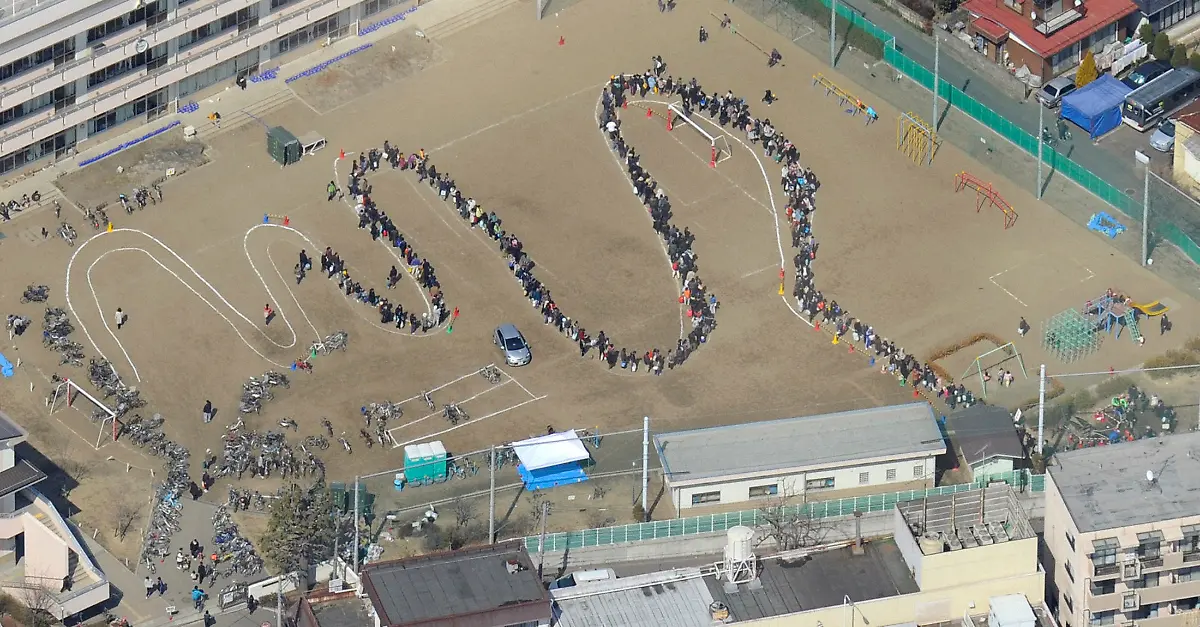

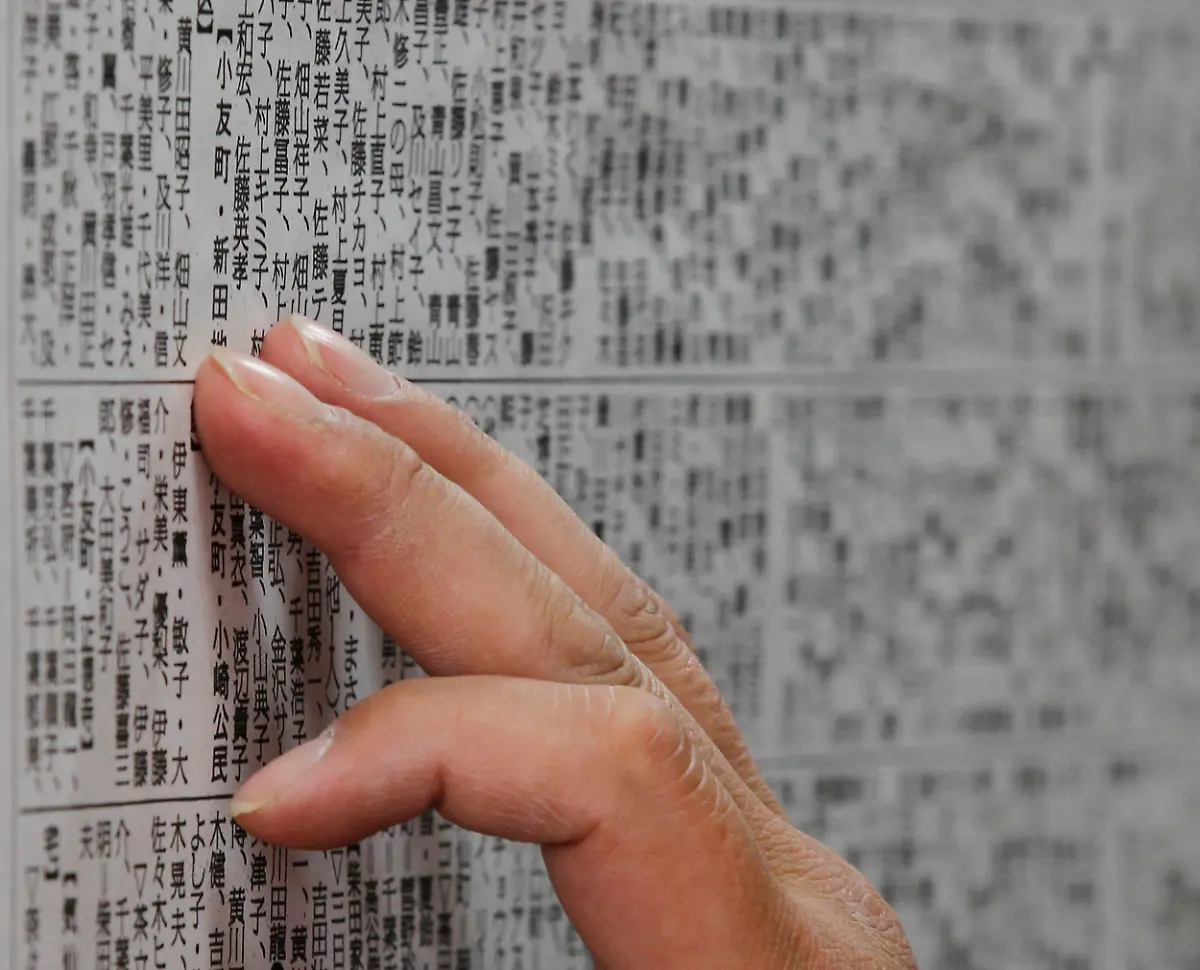

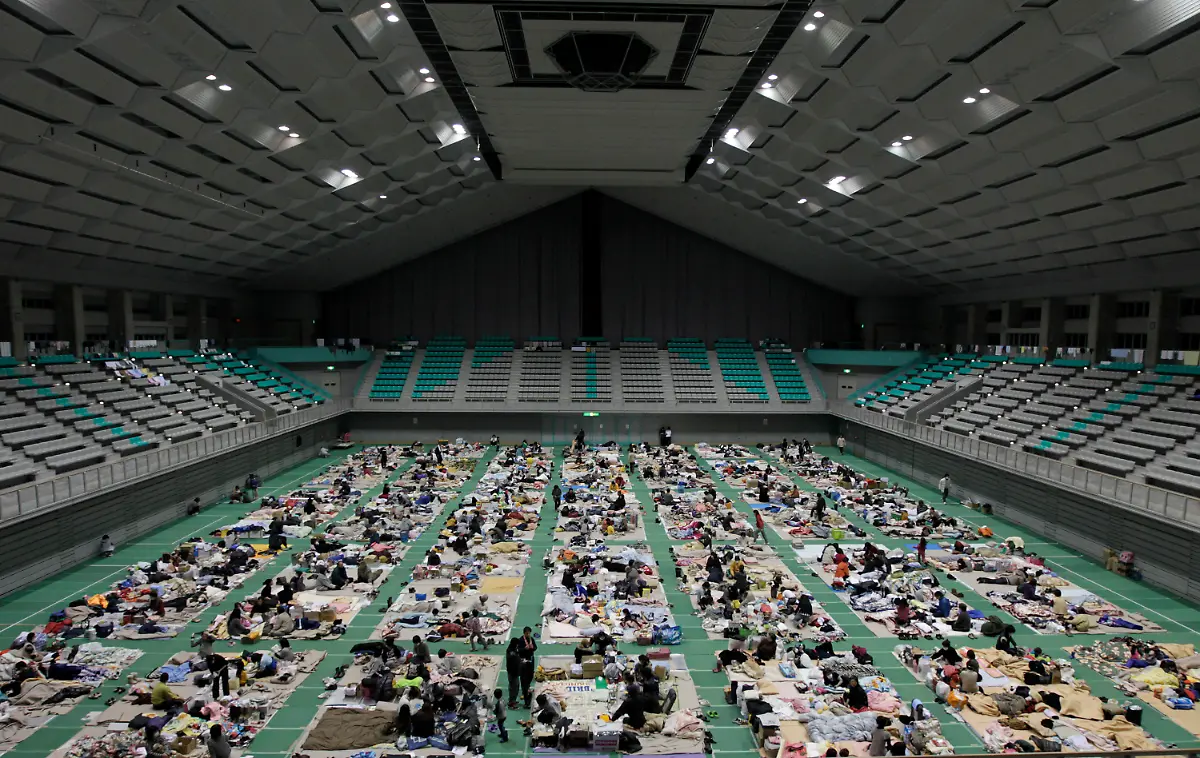

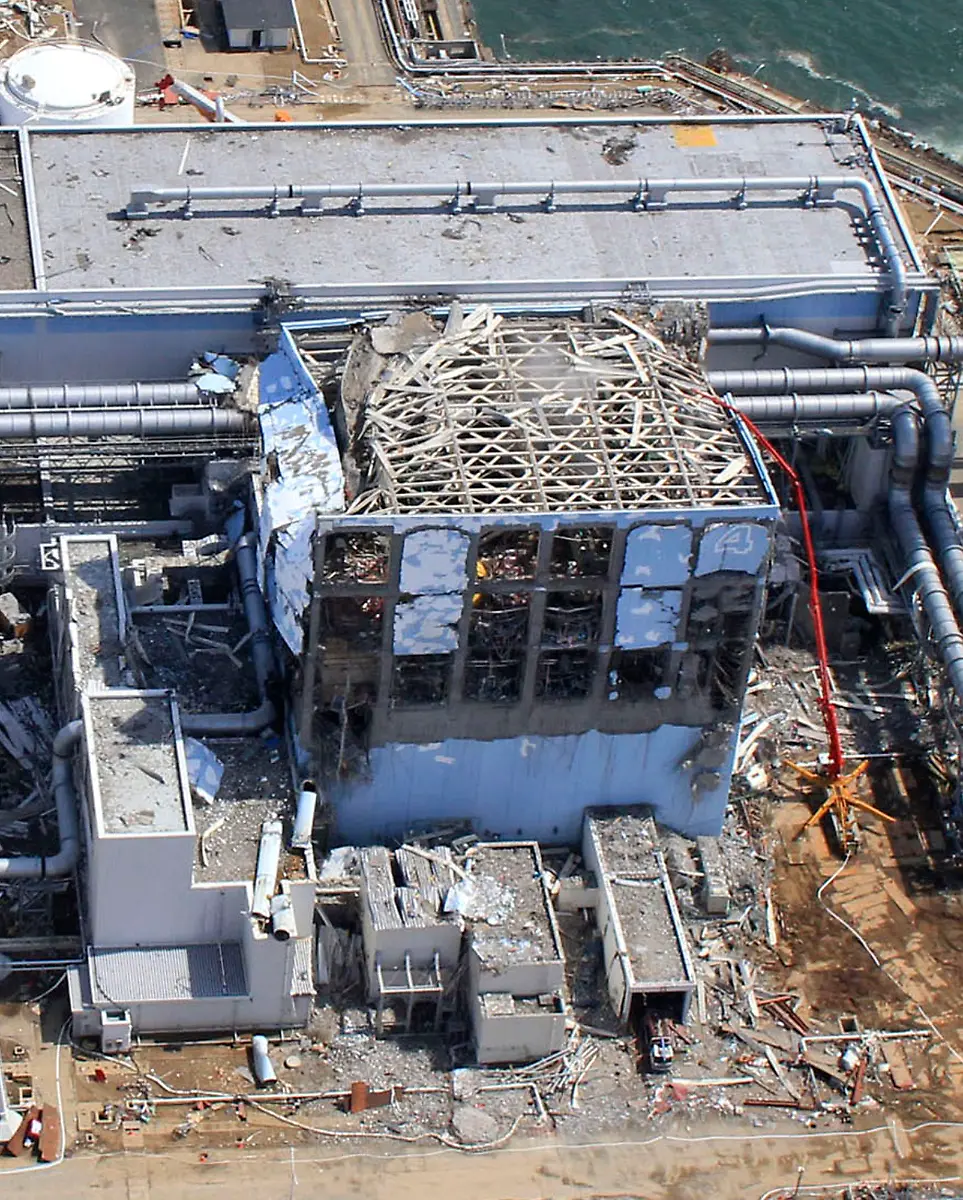

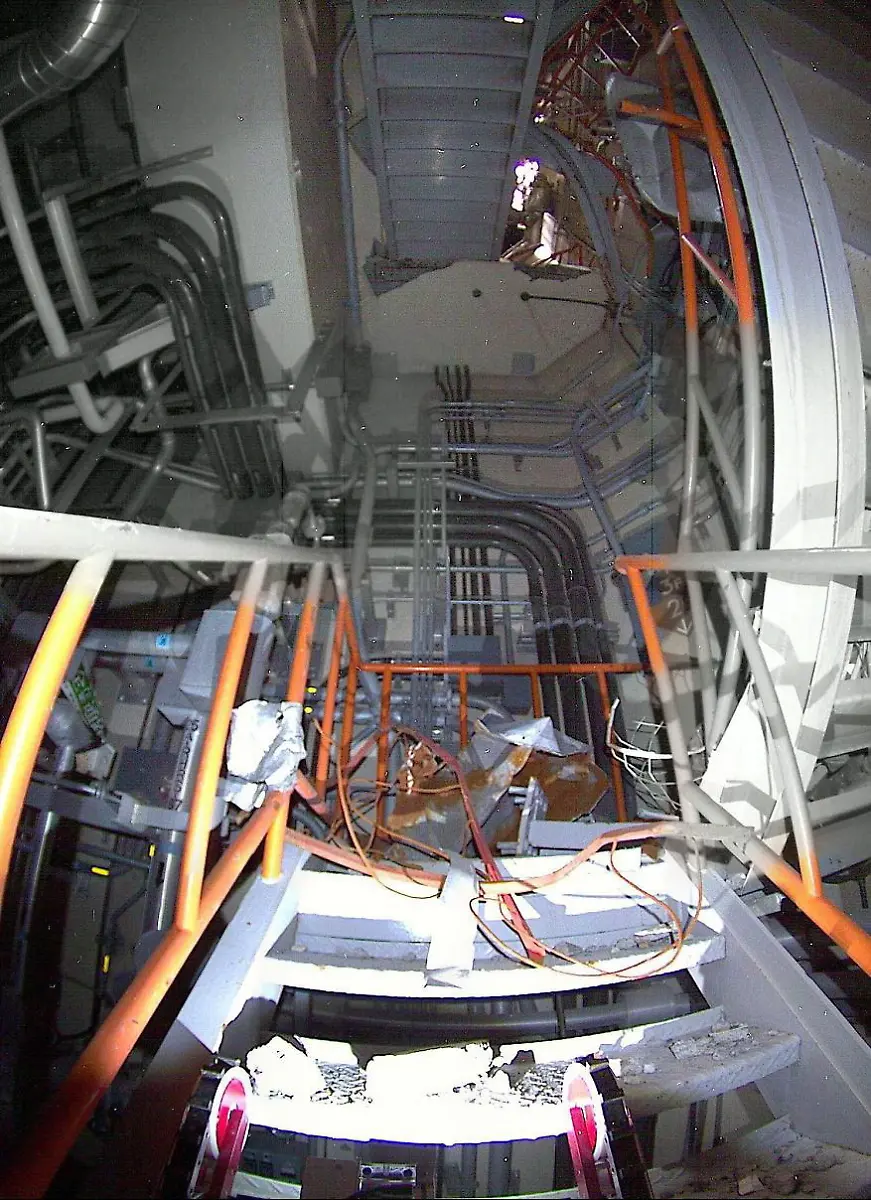

Es ist ein Unglück, das Japan für immer verändert hat: Erst erschüttert ein schweres Erdbeben das Land, dann folgt ein verheerender Tsunami. Anschließend überschlagen sich die Ereignisse. Mitten in den Such- und Rettungsaktionen muss sich die drittgrößte Volkswirtschaft plötzlich gegen eine nukleare Katastrophe wehren. Ein Überblick über sechs Monate voller Zerstörung, Leid und wenig Hoffnung.