Bilderserien

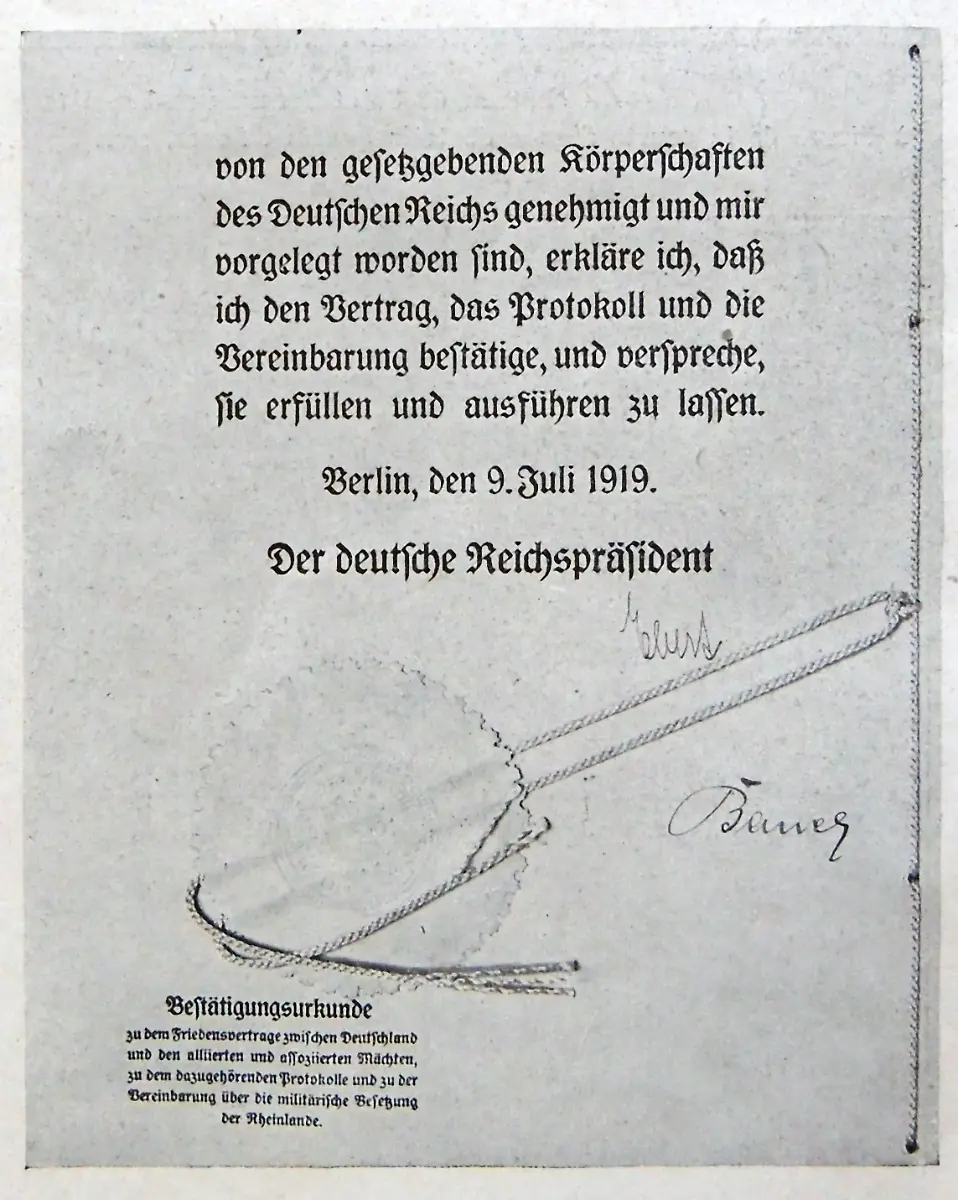

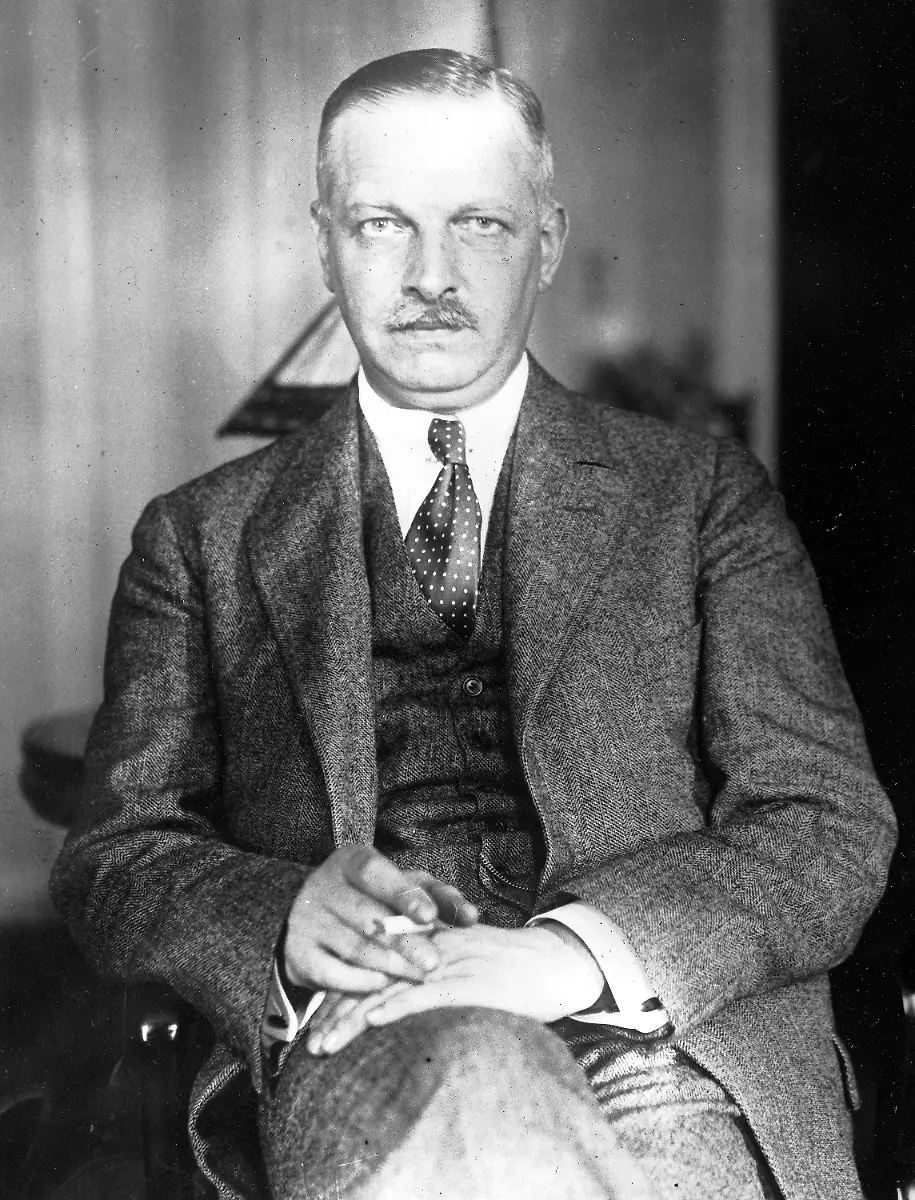

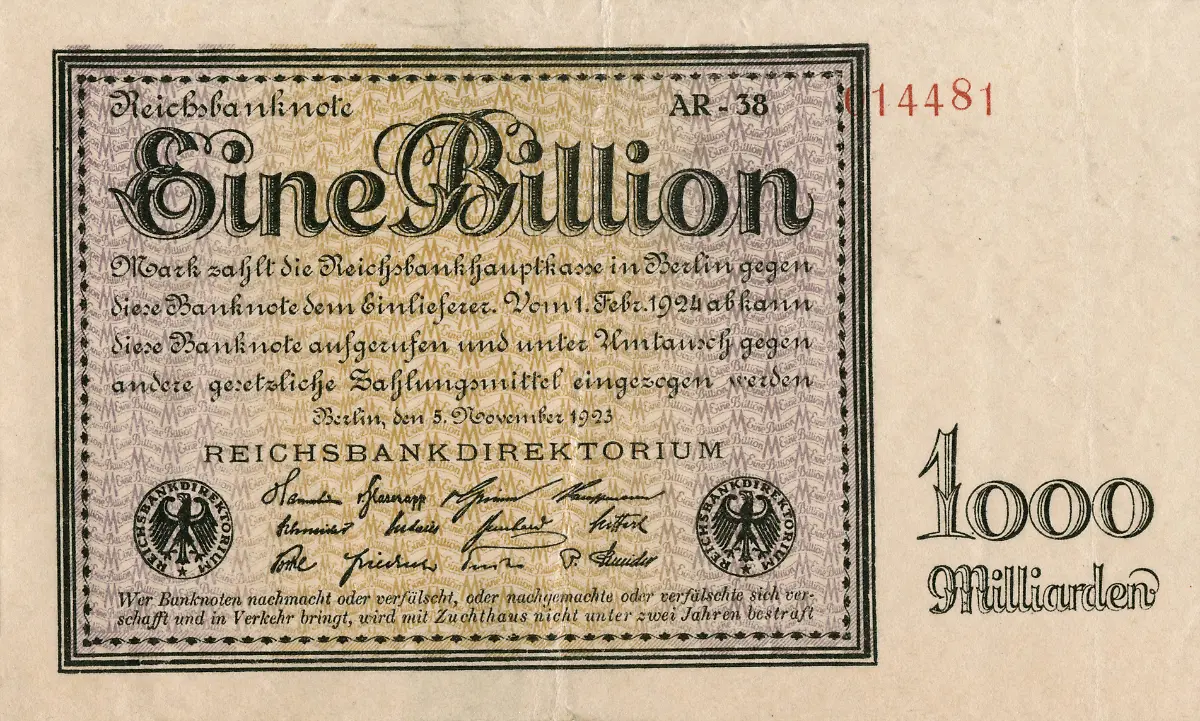

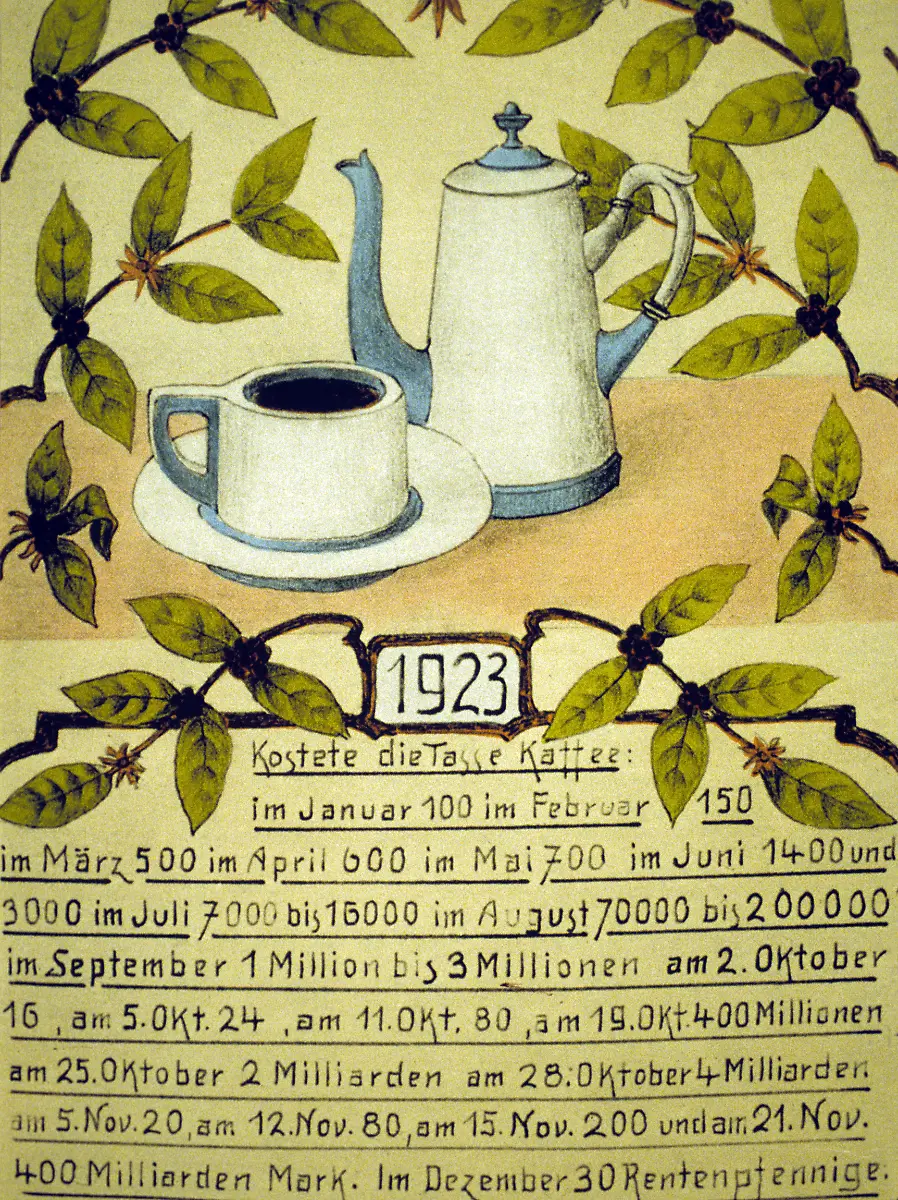

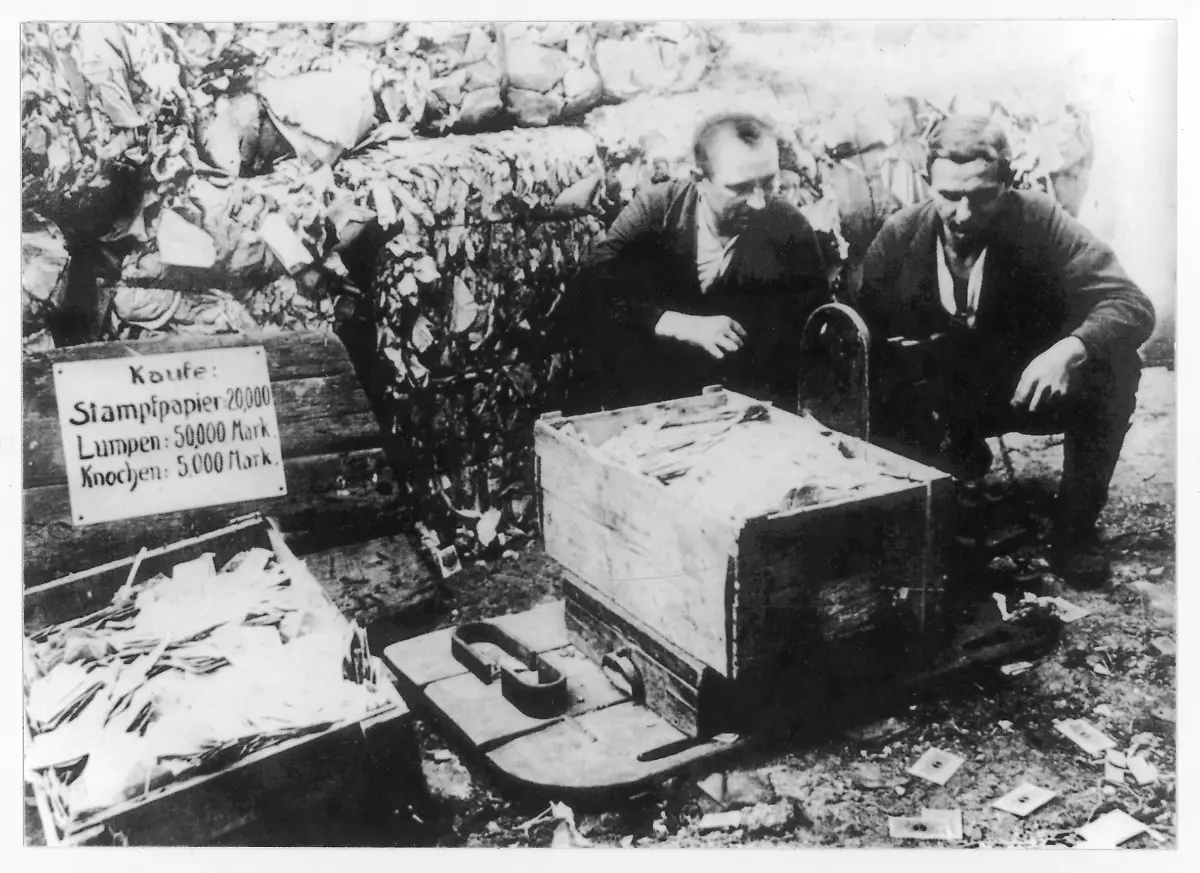

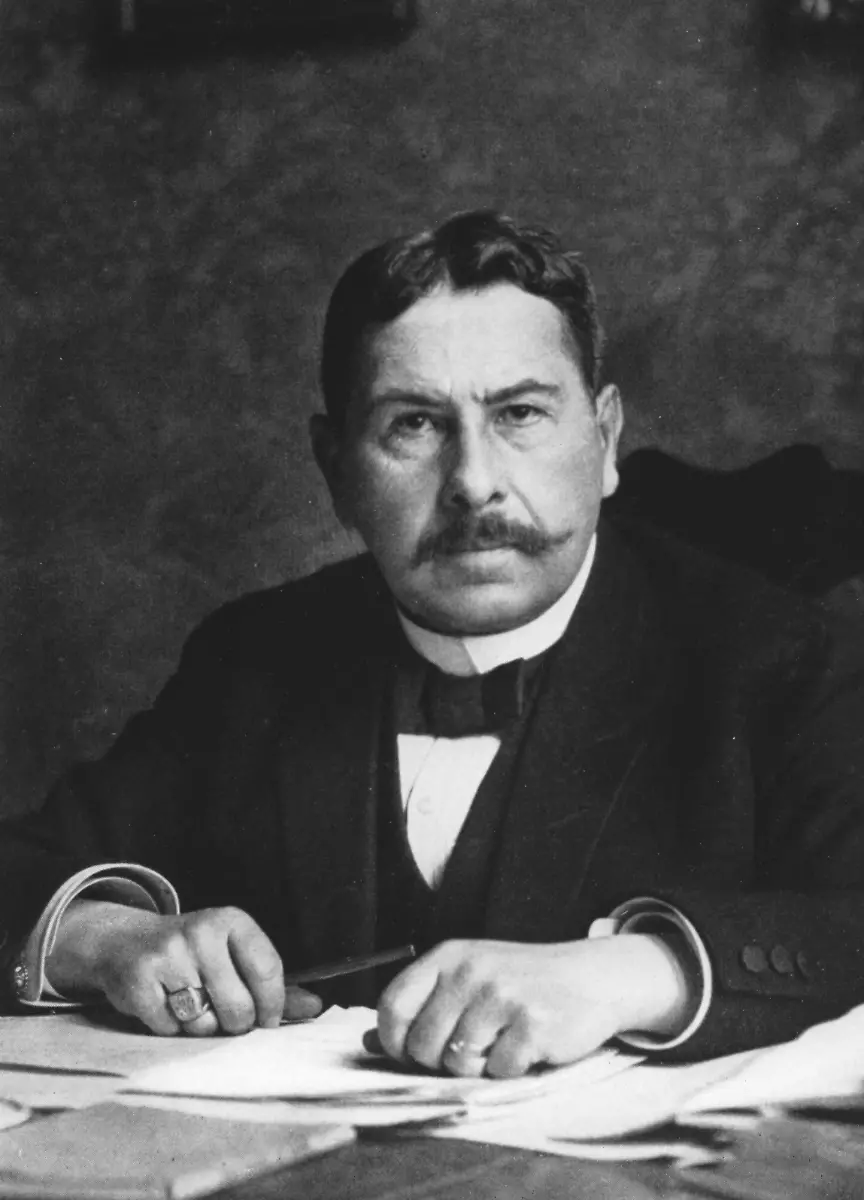

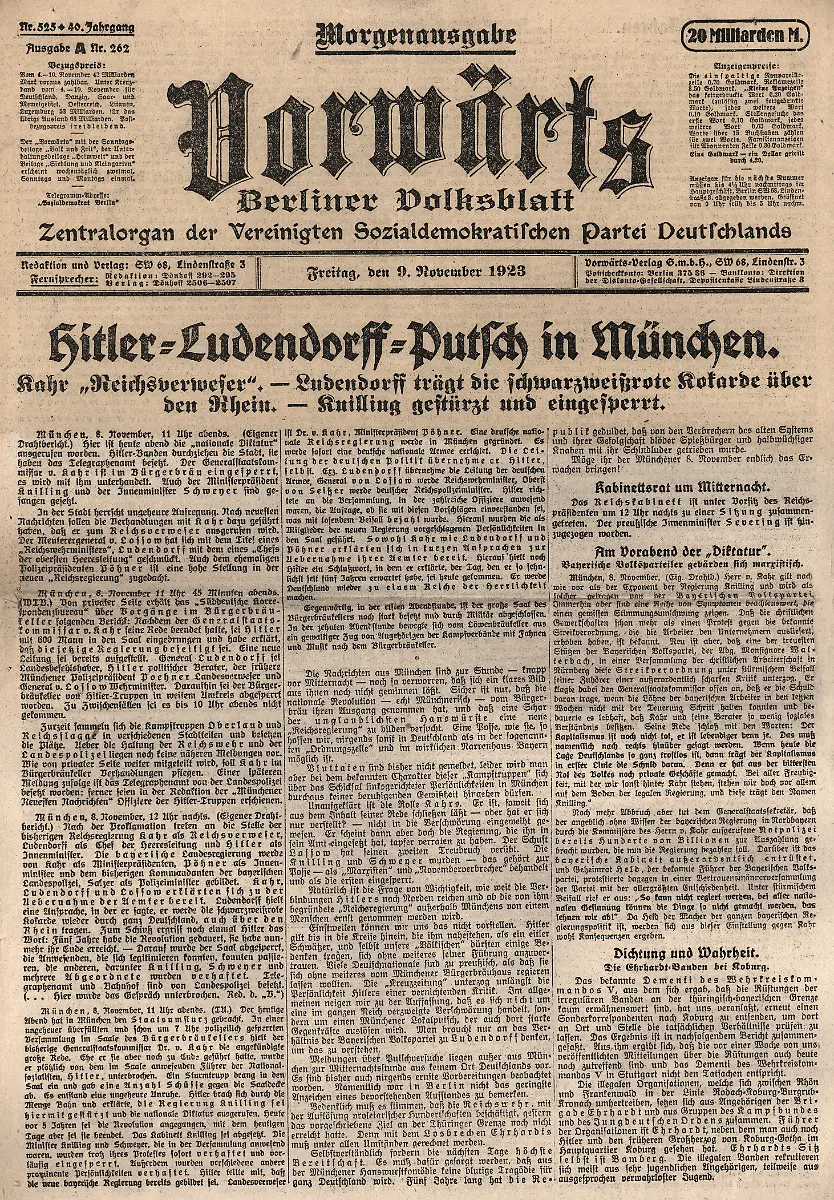

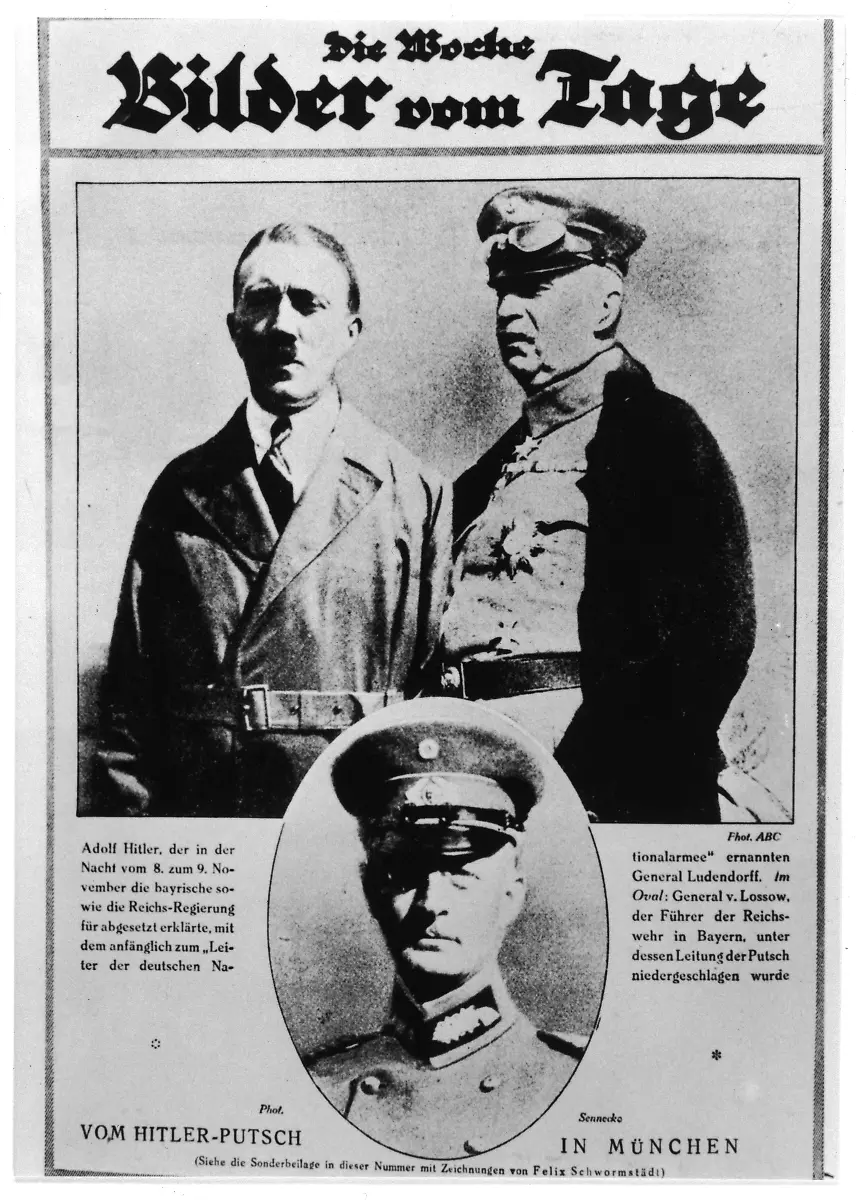

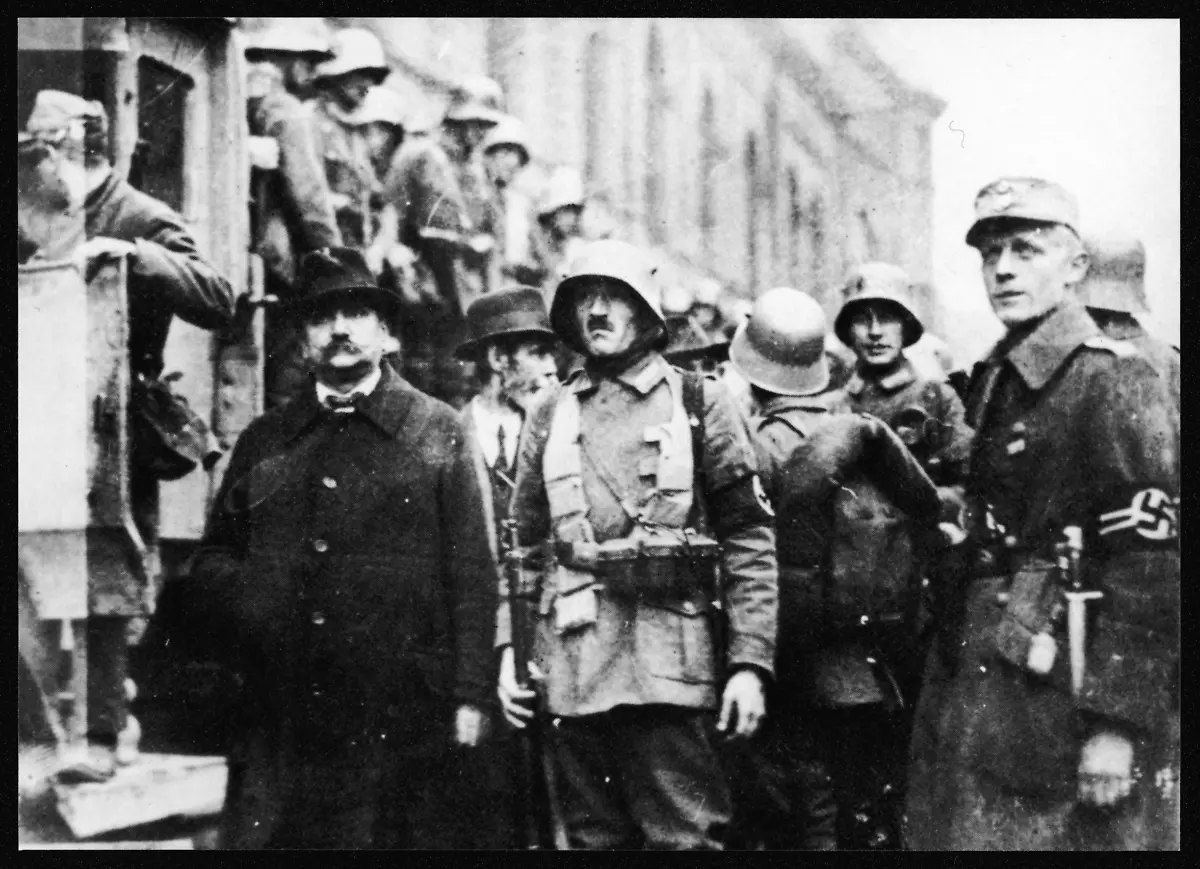

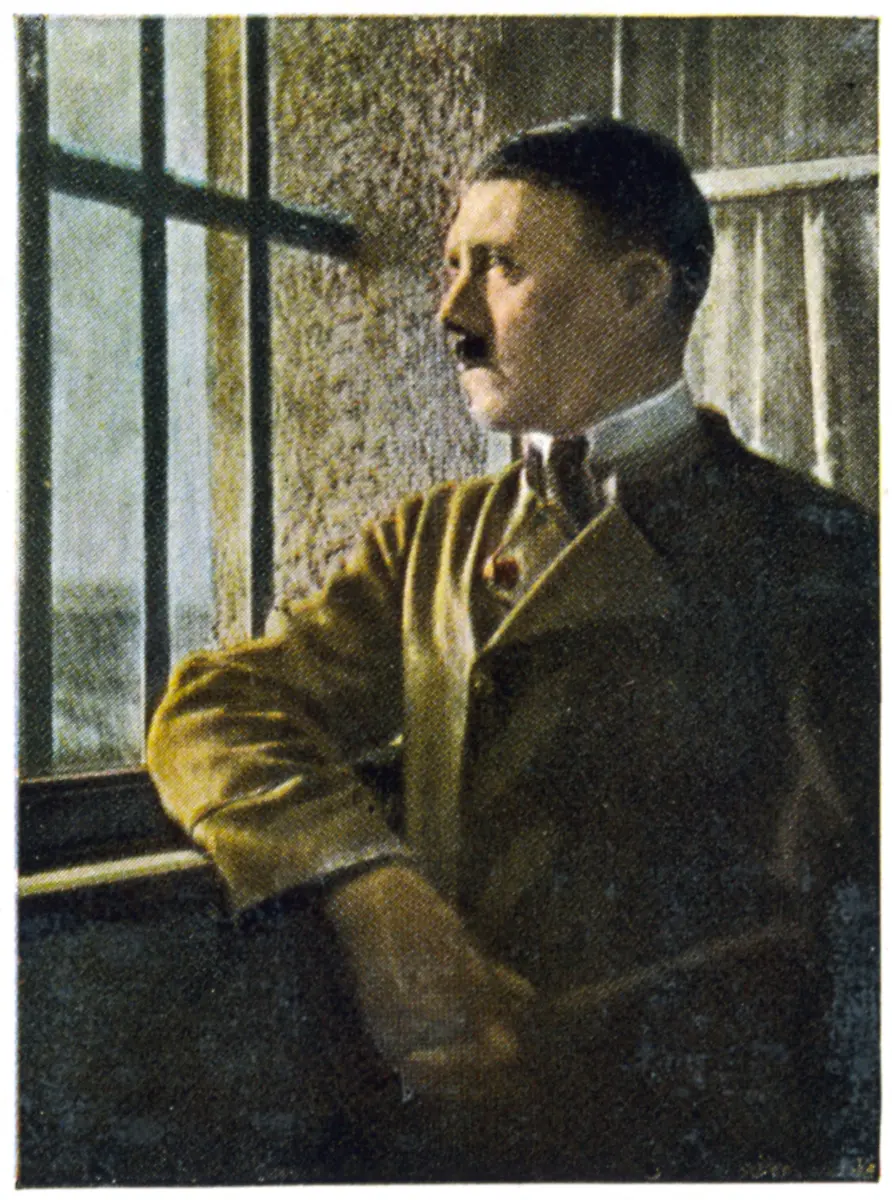

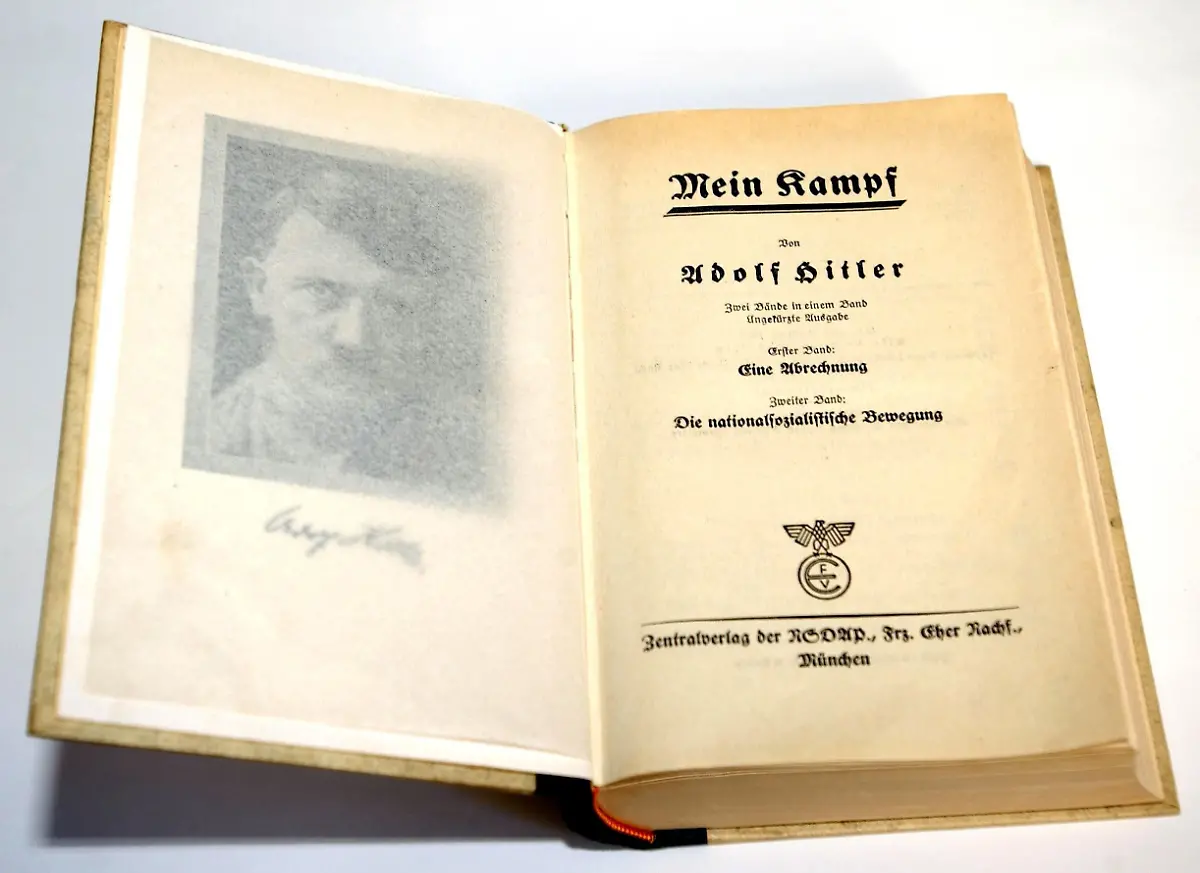

Deutschland am Abgrund1923 - das Jahr von Inflation und Hitler-Putsch

31.12.2022, 08:46 Uhr

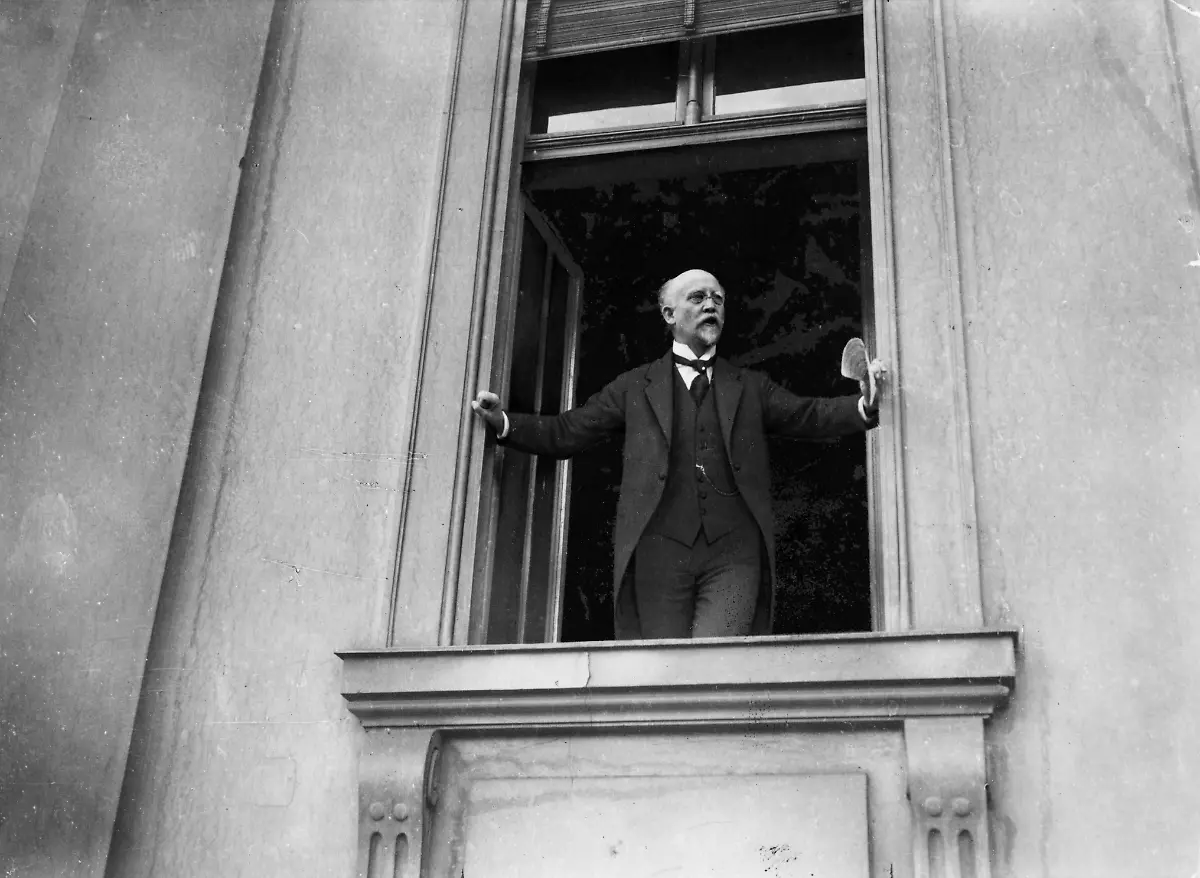

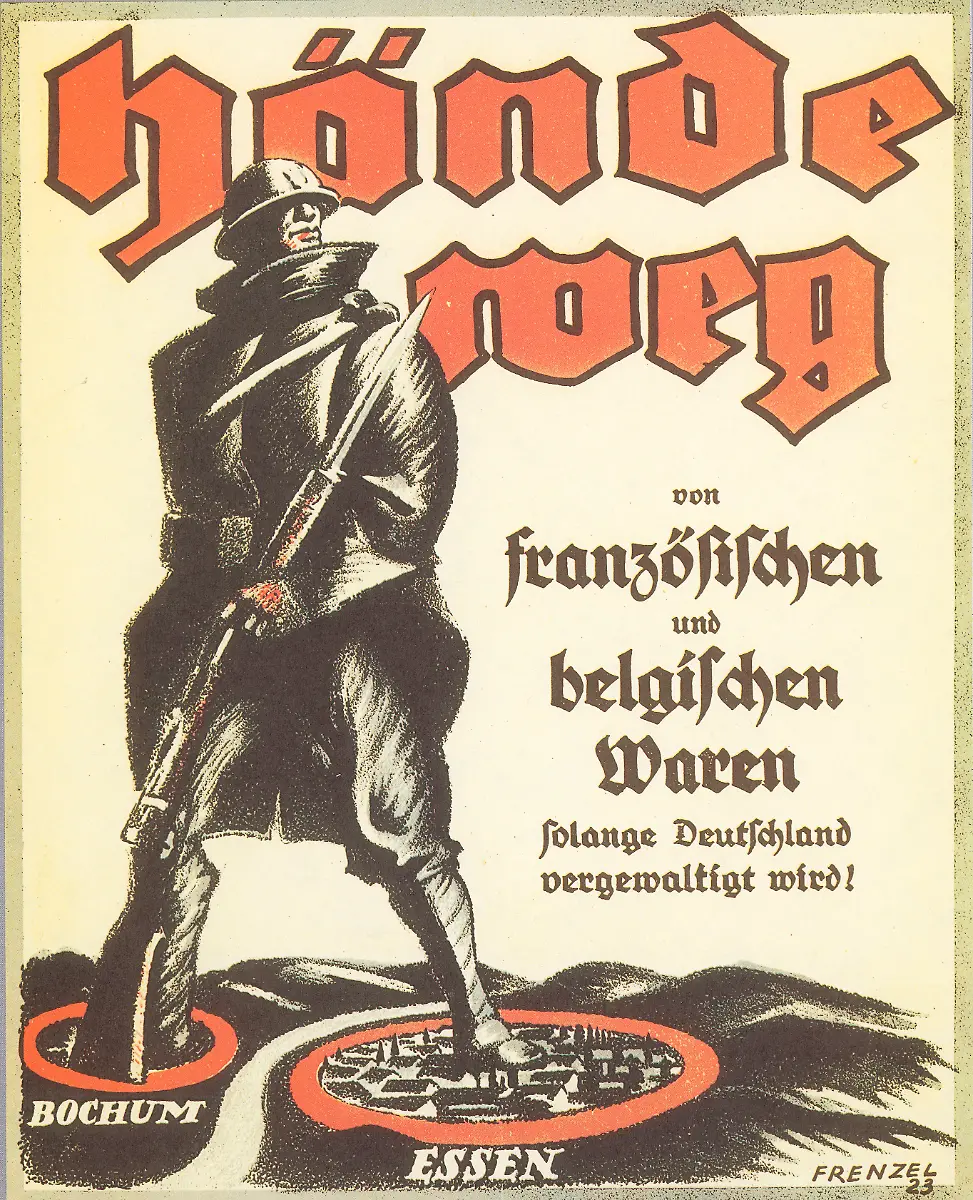

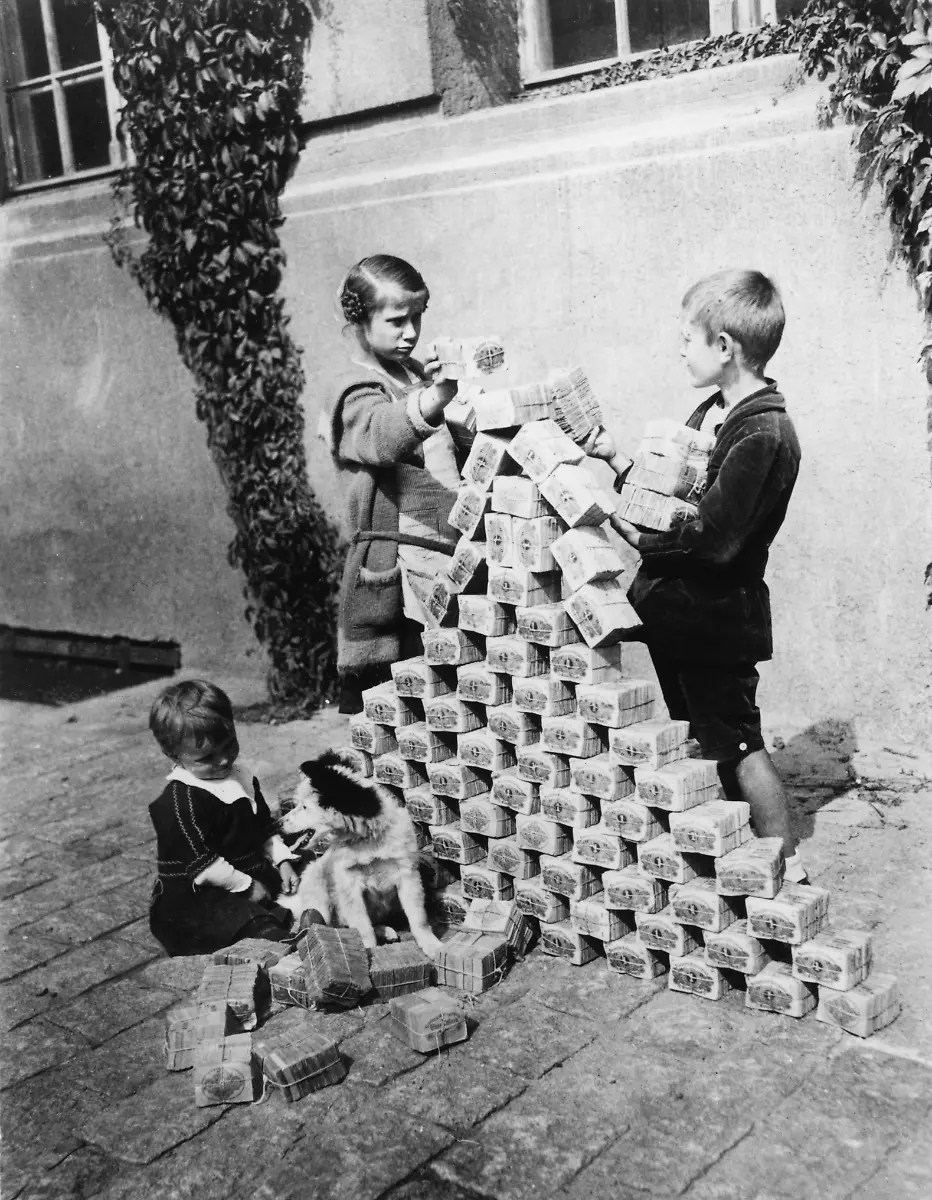

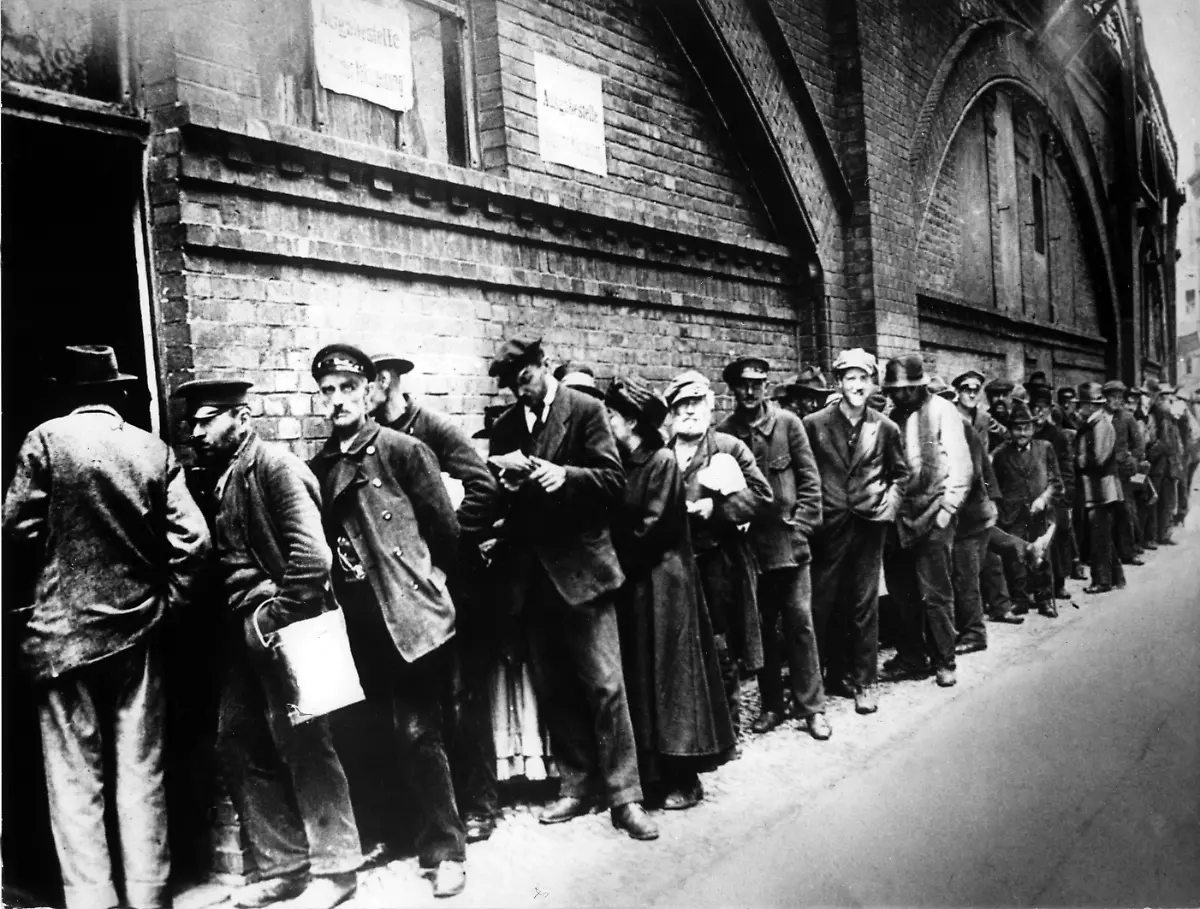

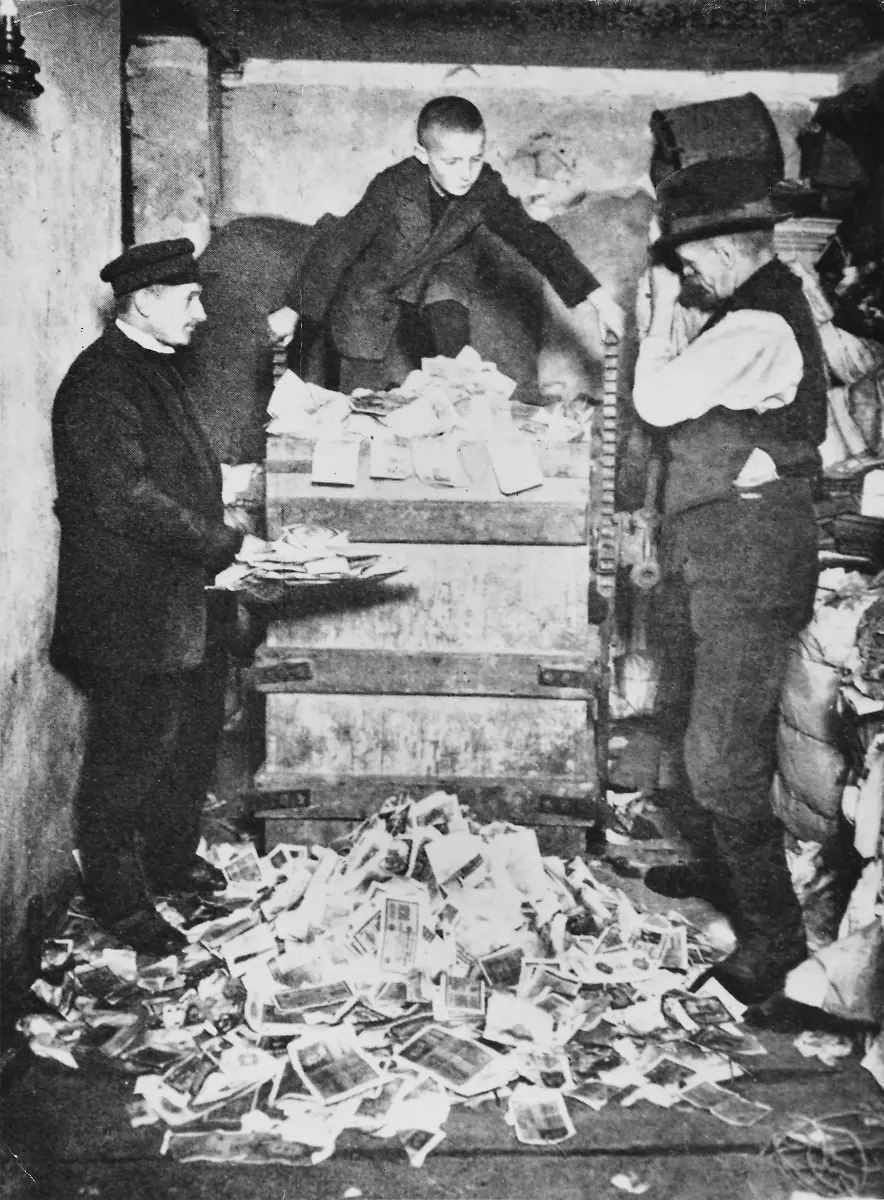

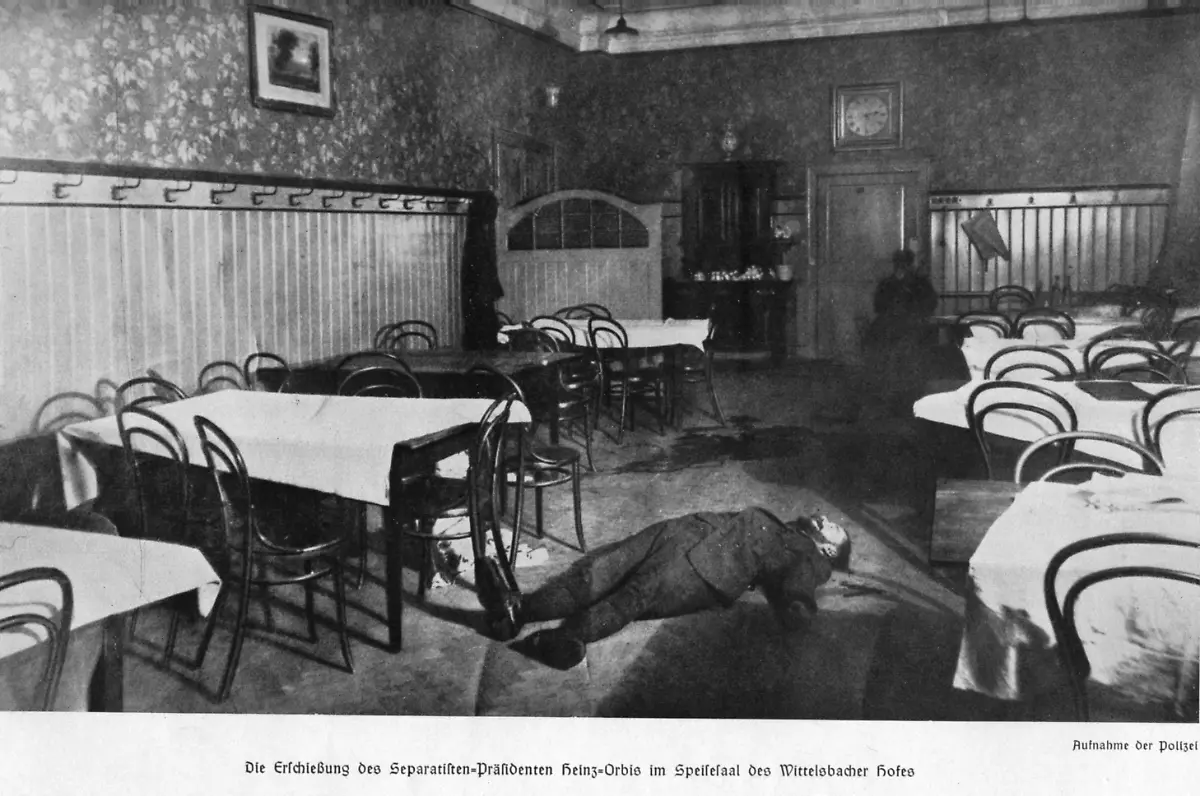

Von vielen Krisen geprägt sind die ersten Jahre der Weimarer Republik. 1923 wirkt wie ein Kulminationspunkt: Teile des Landes werden besetzt, Separatisten wollen sich abspalten, die Hyperinflation stürzt viele Menschen in bittere Armut. Und linke, vor allem aber rechte Extremisten blasen zum Sturm auf die Regierung.