Bilderserien

Seit einem Jahr Krieg in EuropaAls Russland die Ukraine überfällt

24.02.2023, 06:32 Uhr

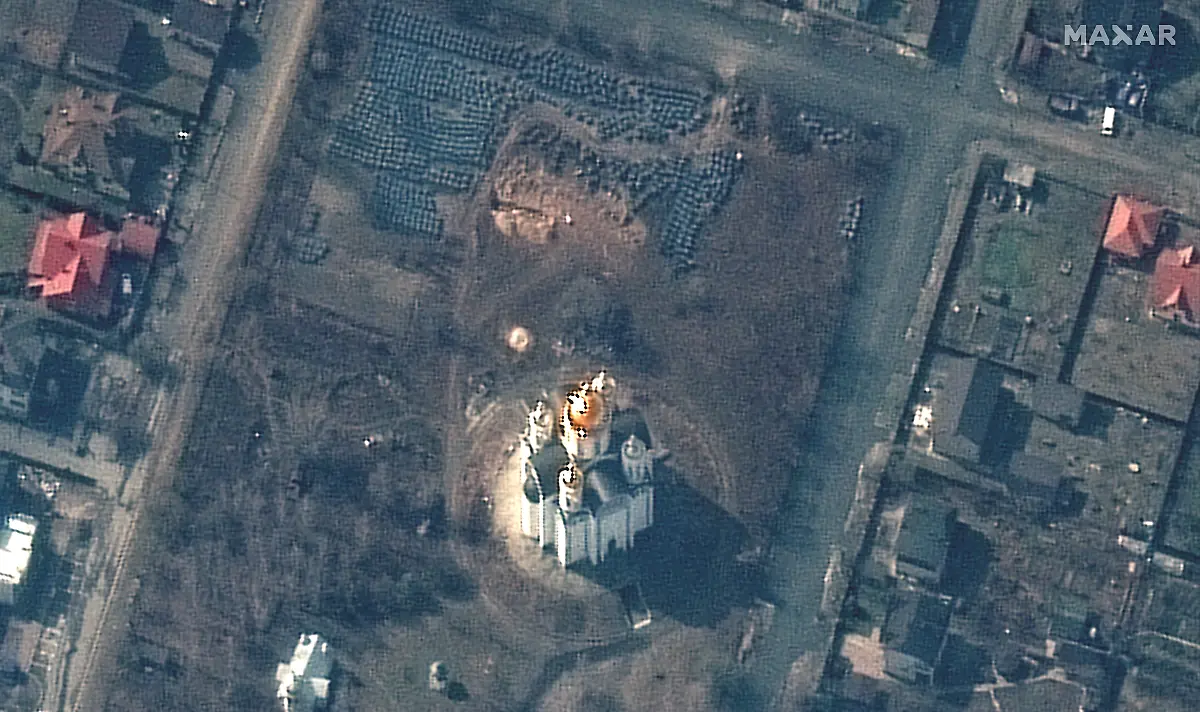

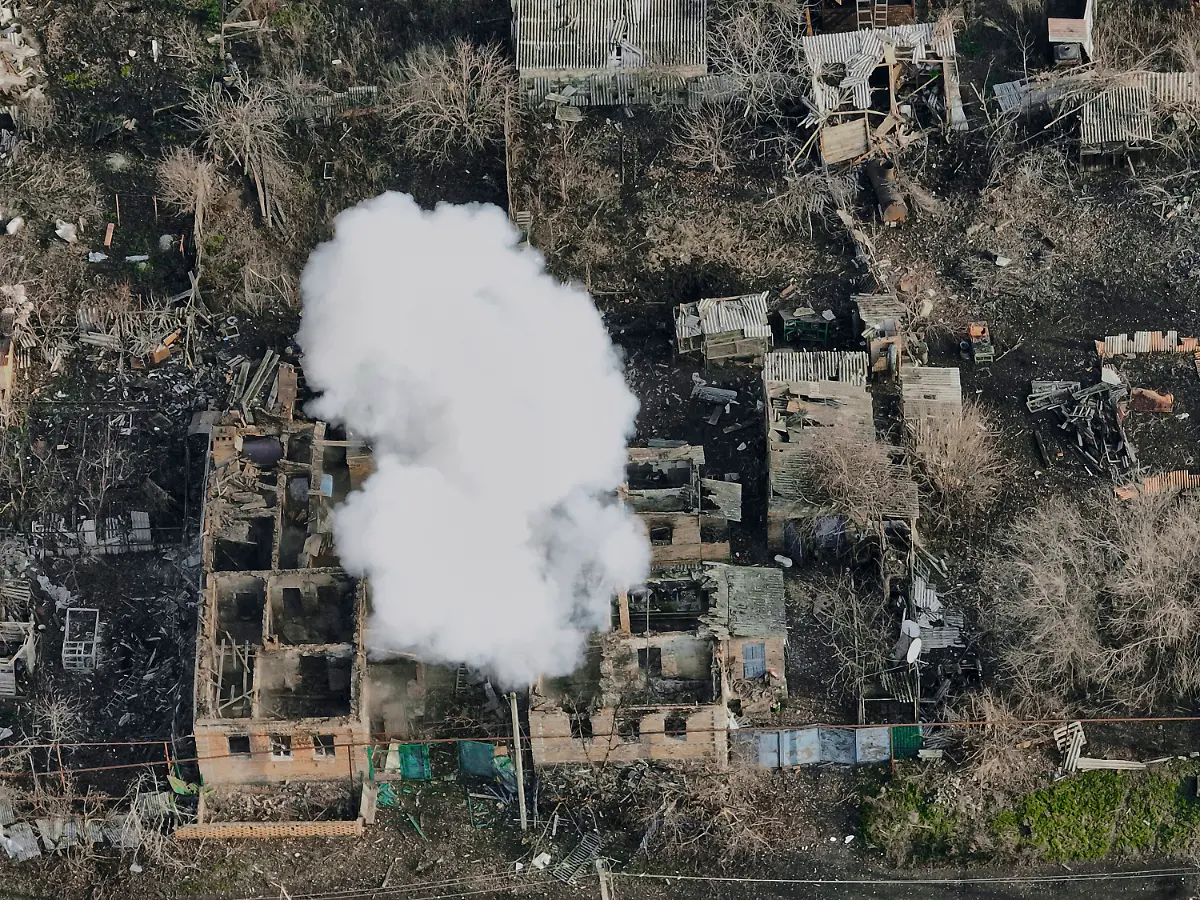

Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 überfallen russische Truppen die Ukraine. Die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind global. Nach einem Jahr ist vor allem klar: In der Ukraine tobt ein Abnutzungskrieg mit hohen Verlusten. Und ungewissem Ausgang.