Bilderserien

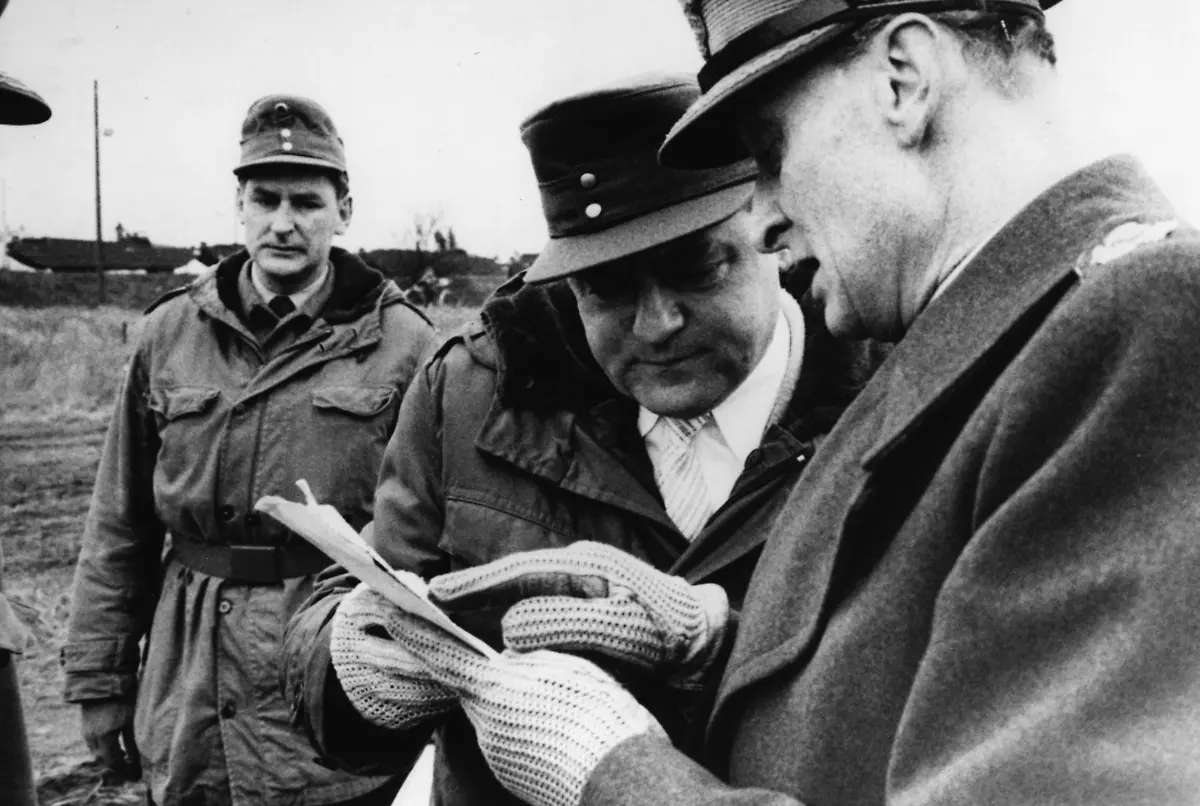

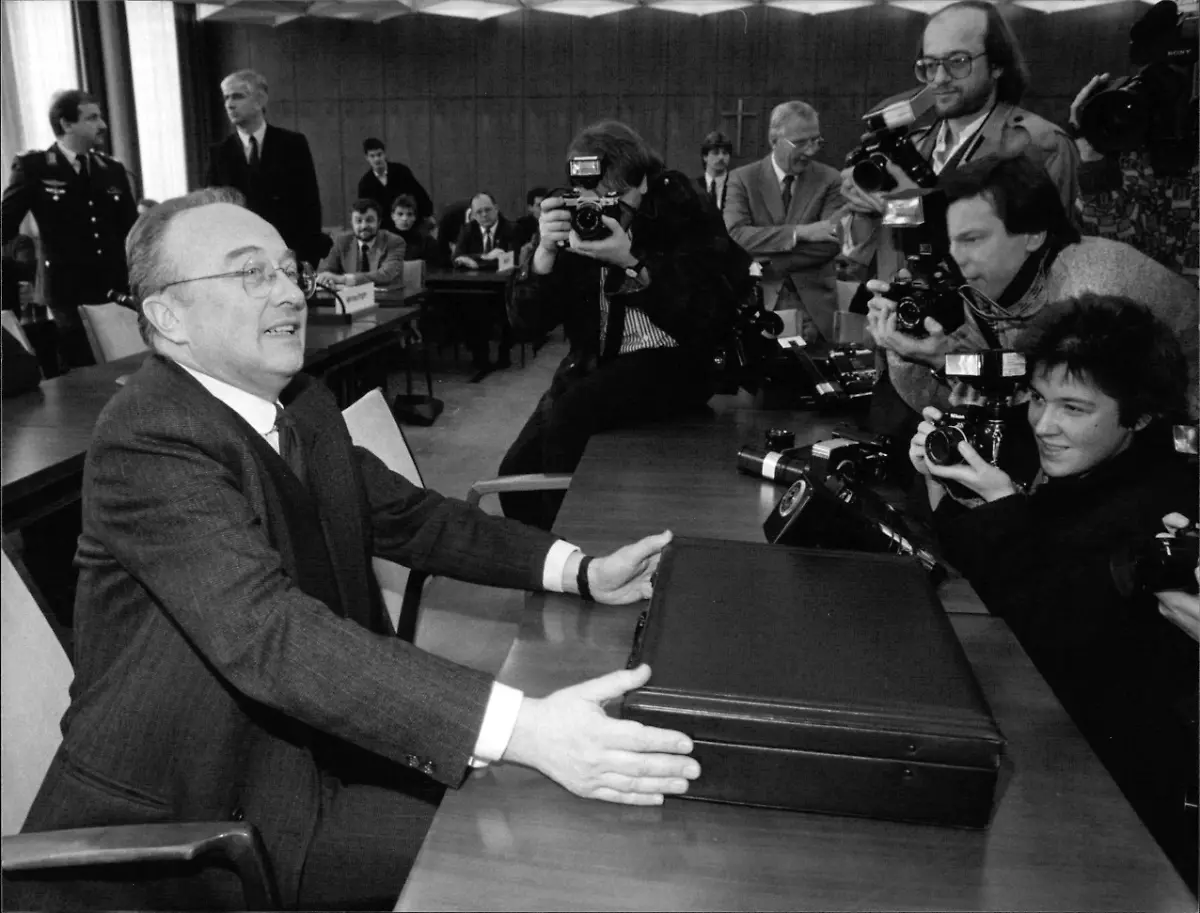

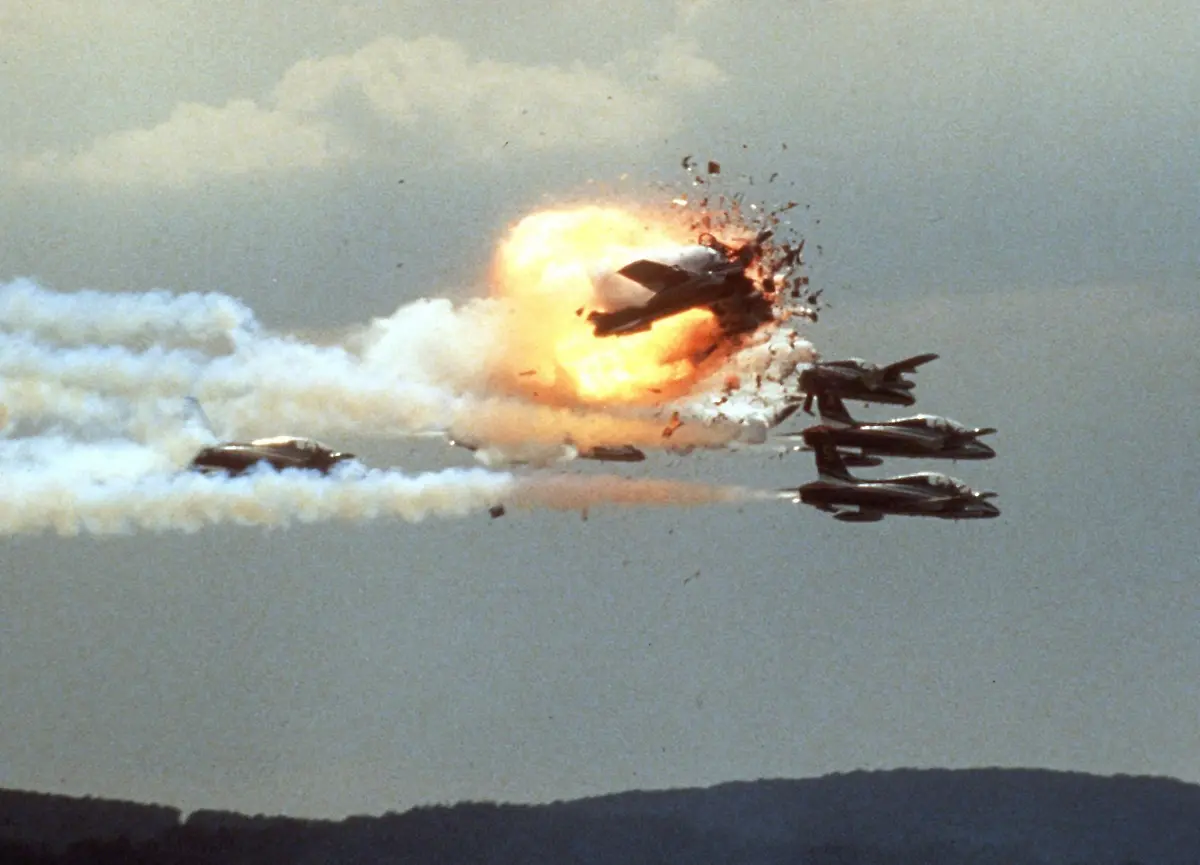

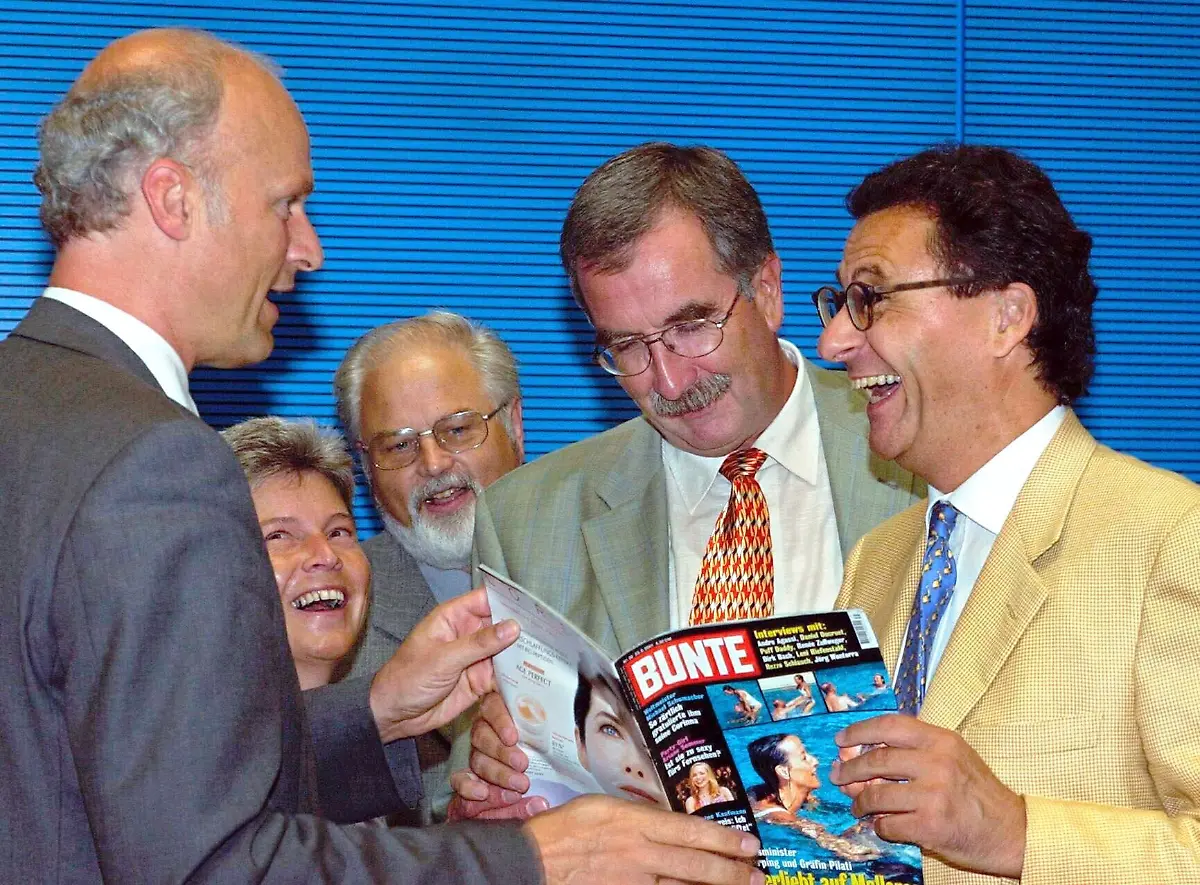

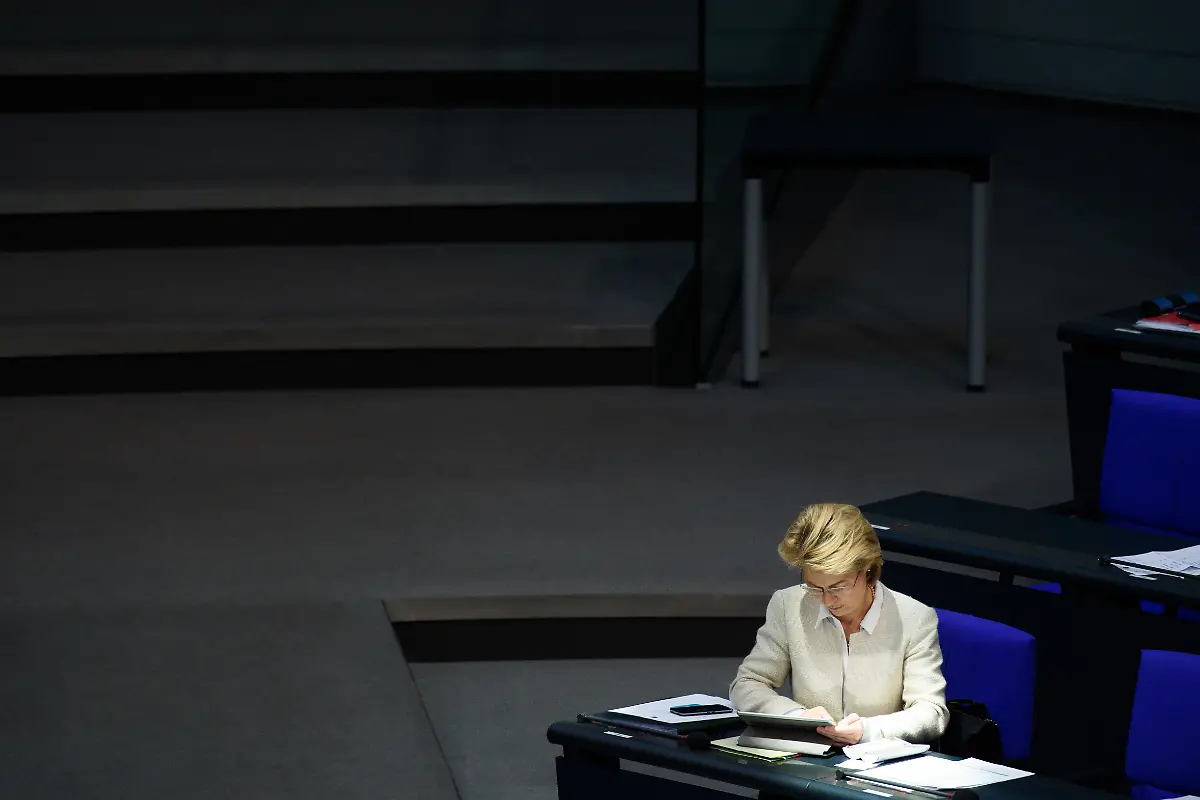

Wer führte im Bendlerblock?Auf dem Schleudersitz

17.01.2023, 13:27 Uhr

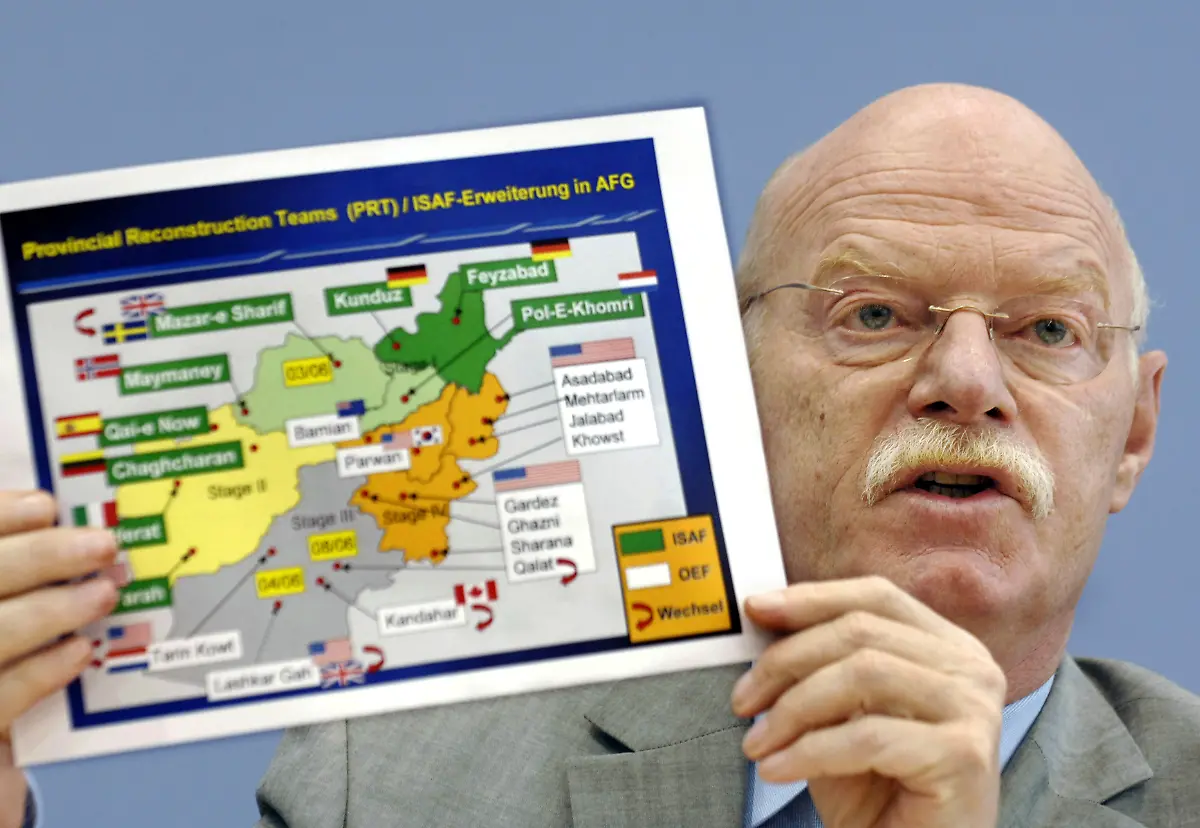

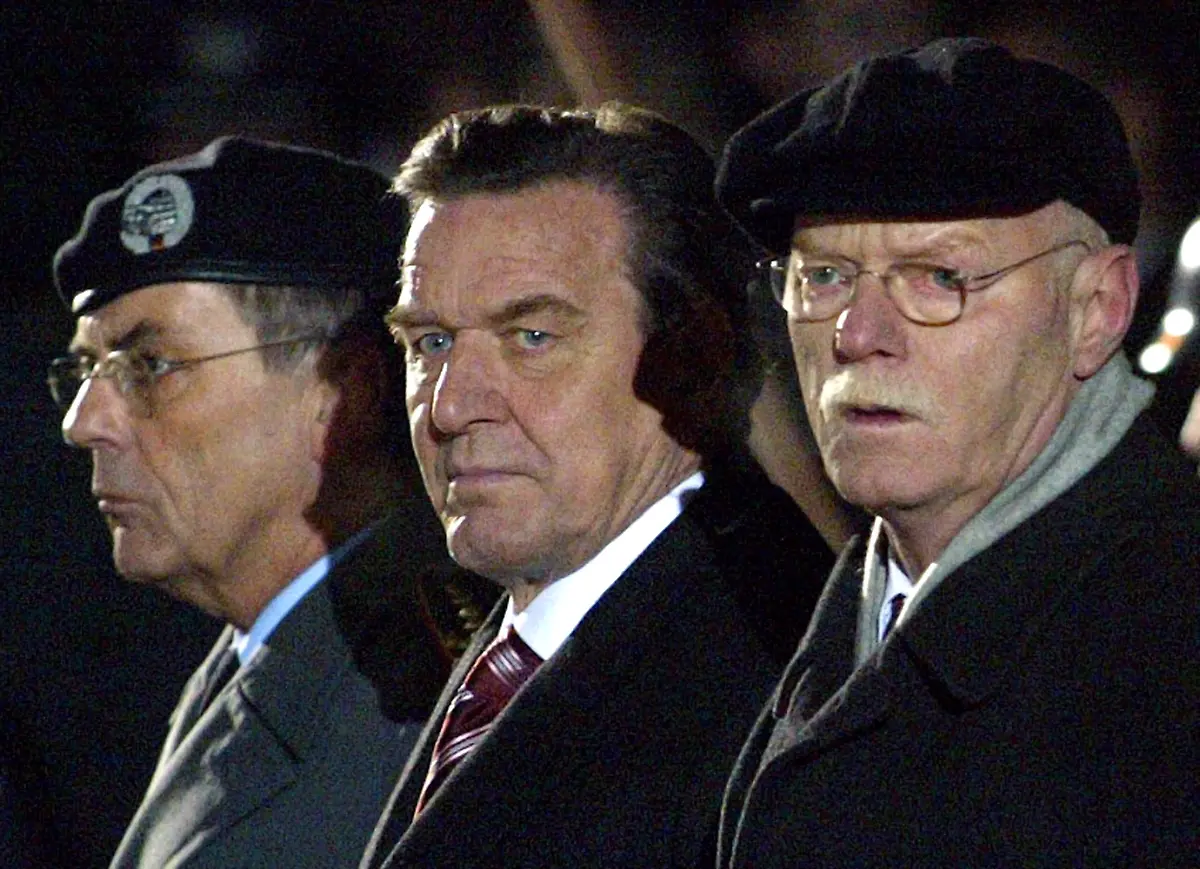

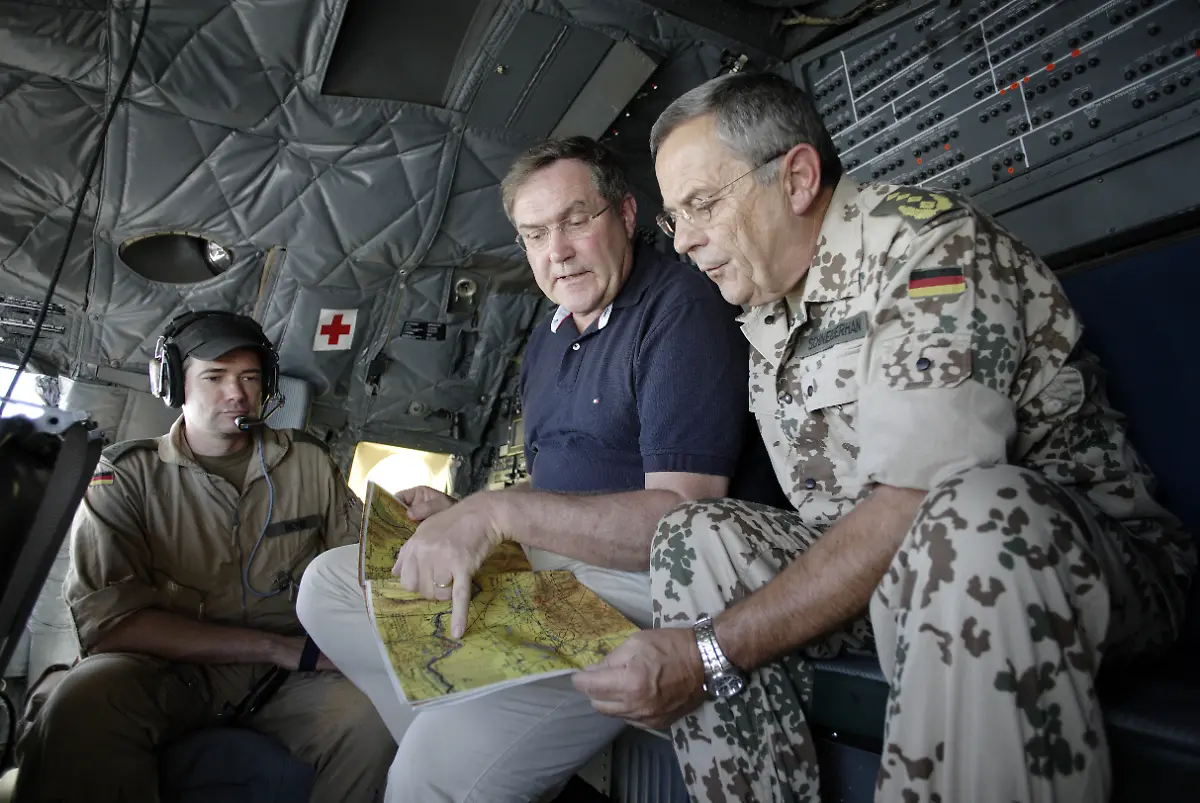

Es galt schon immer als eines der schwierigsten Ressorts: das Verteidigungsministerium. Wie kommt man in der Truppe gut an und drückt zugleich unbequeme Reformen durch? Dieses Amt verließen viele deutlich früher, als sie geplant hatten - und nicht selten mit einem Skandal an der Backe.