Bilderserien

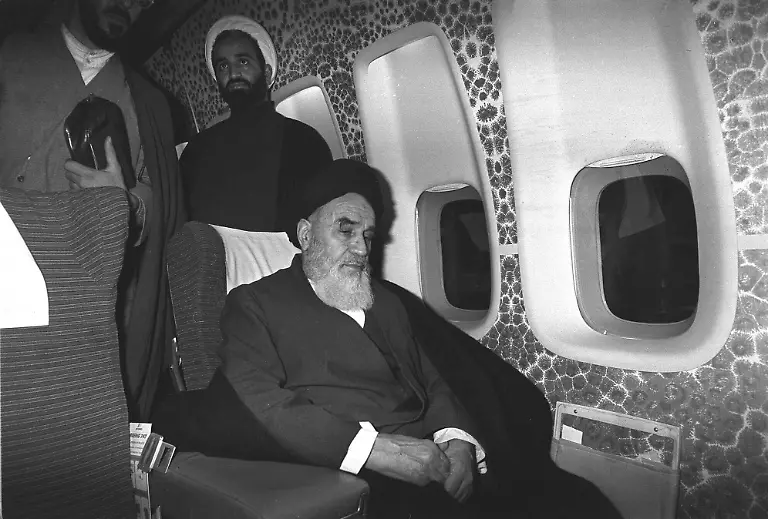

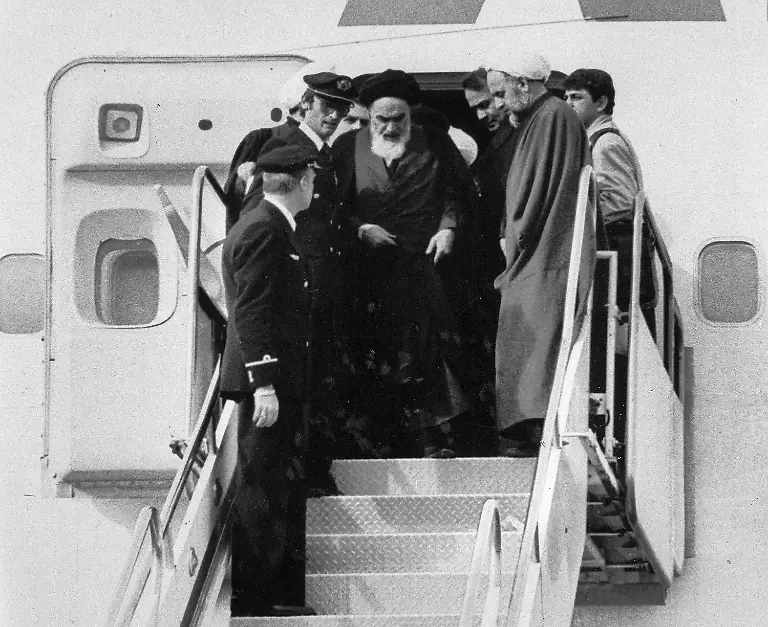

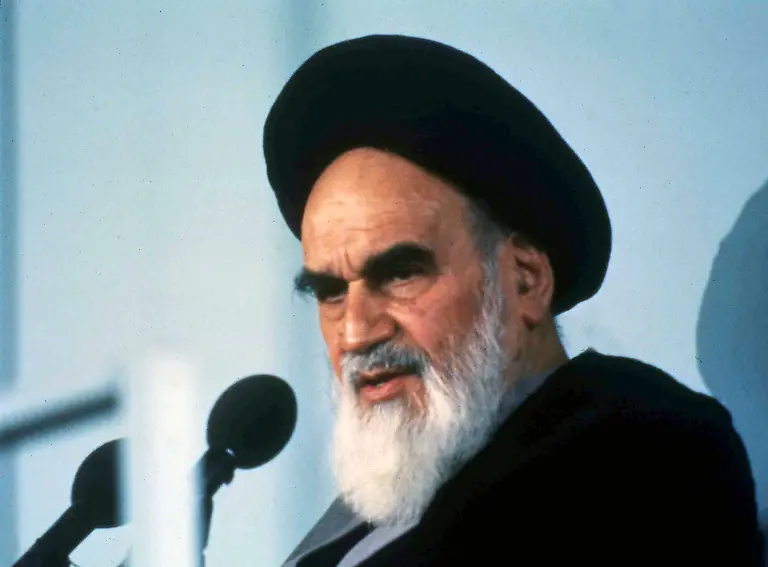

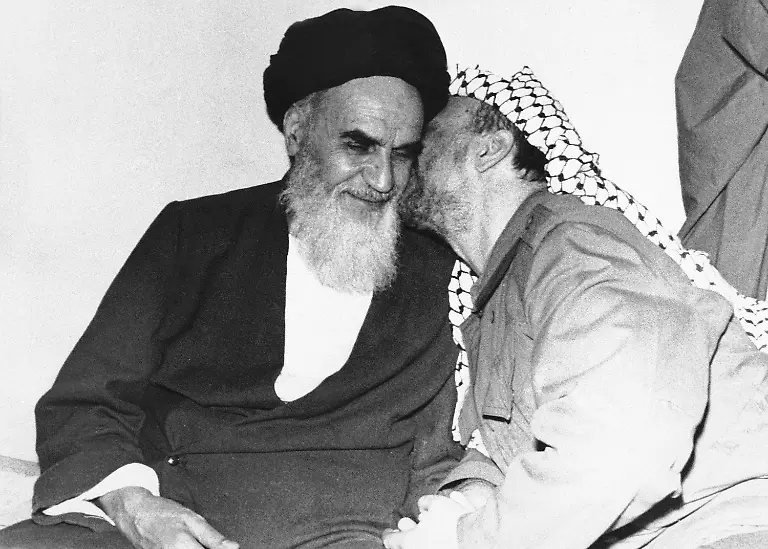

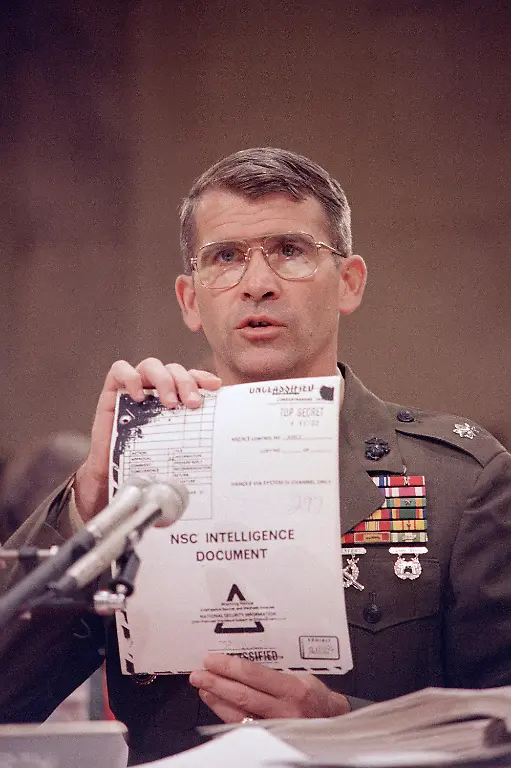

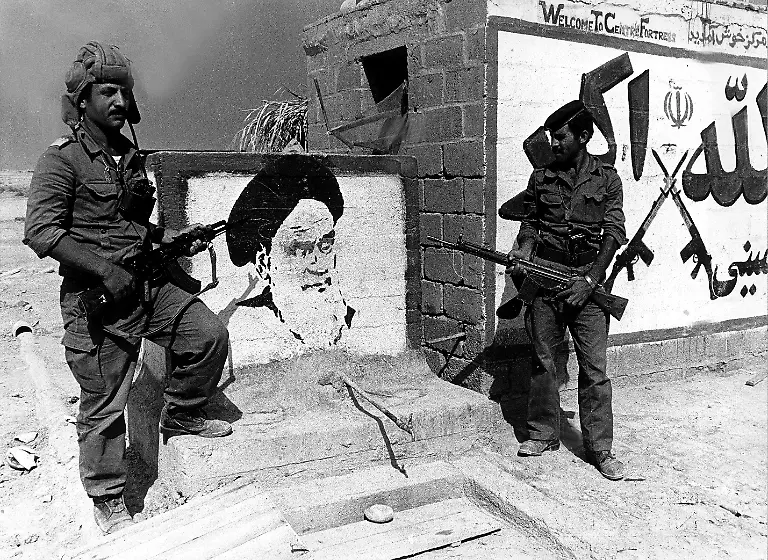

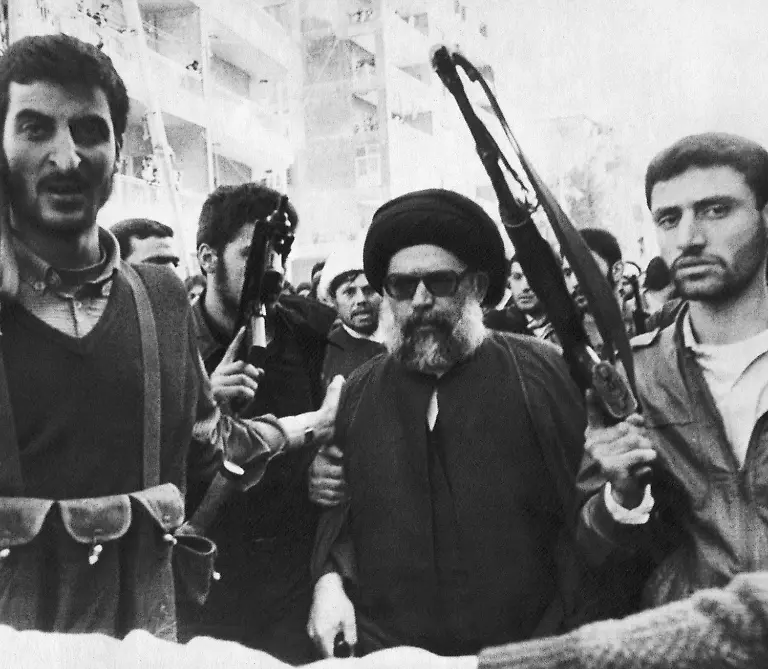

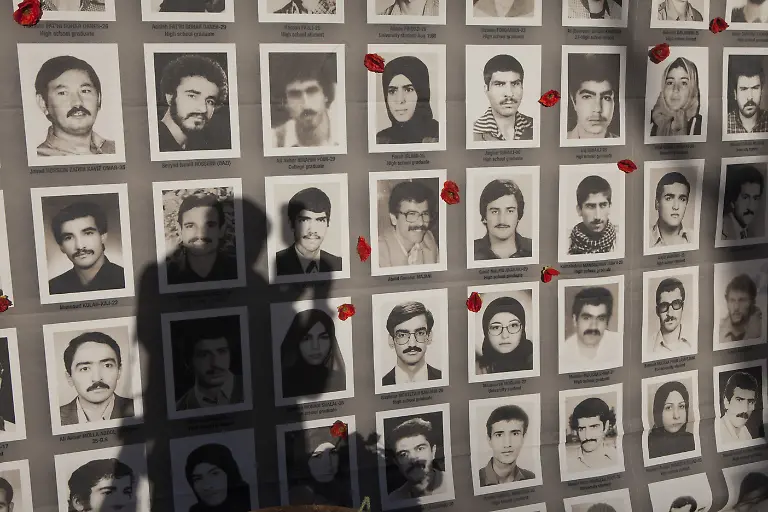

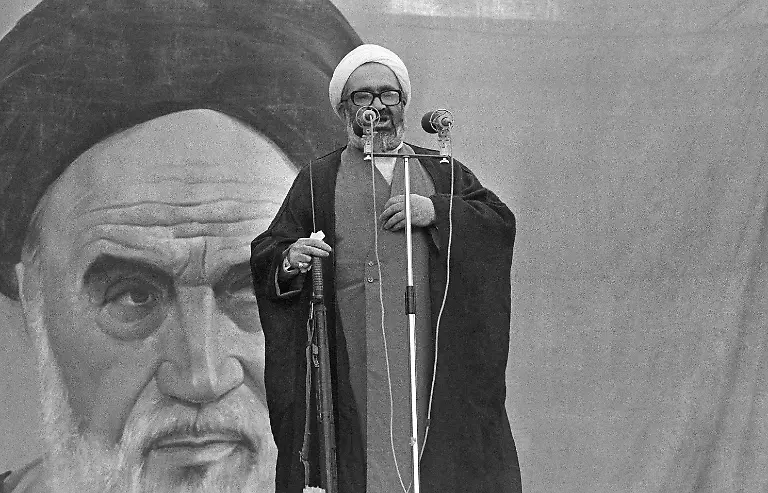

Jahrzehnte der UnterdrückungDas Mullah-Regime klammert sich seit 1979 an die Macht

20.06.2025, 07:18 Uhr

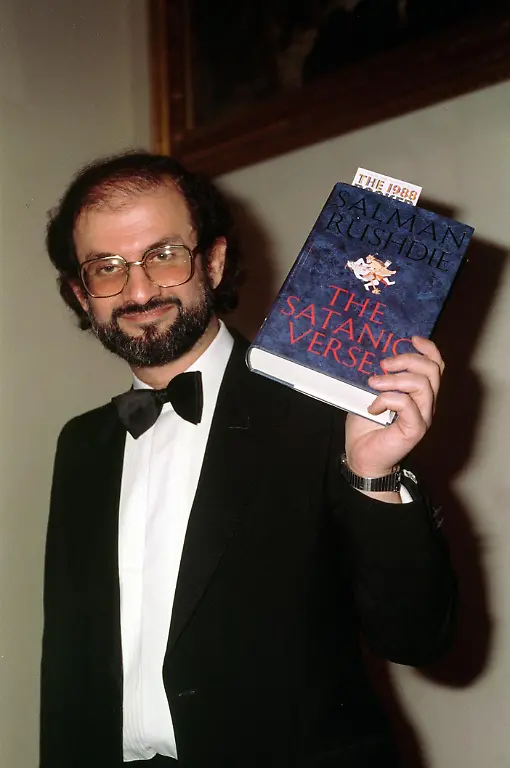

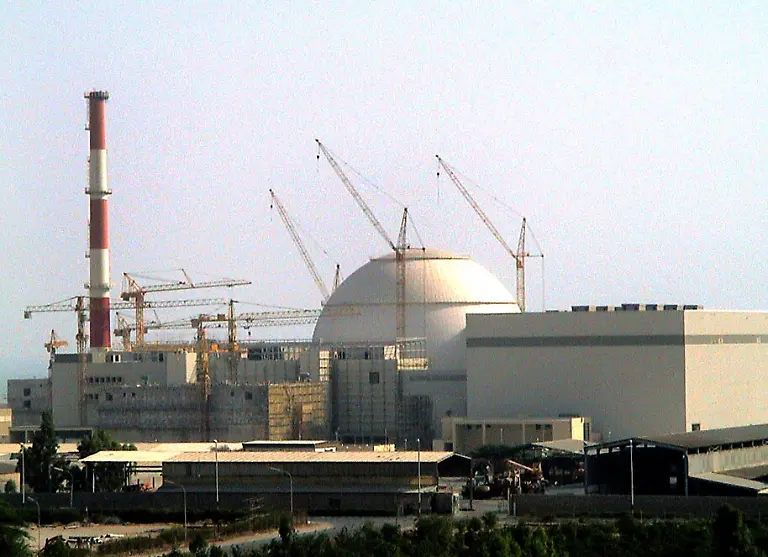

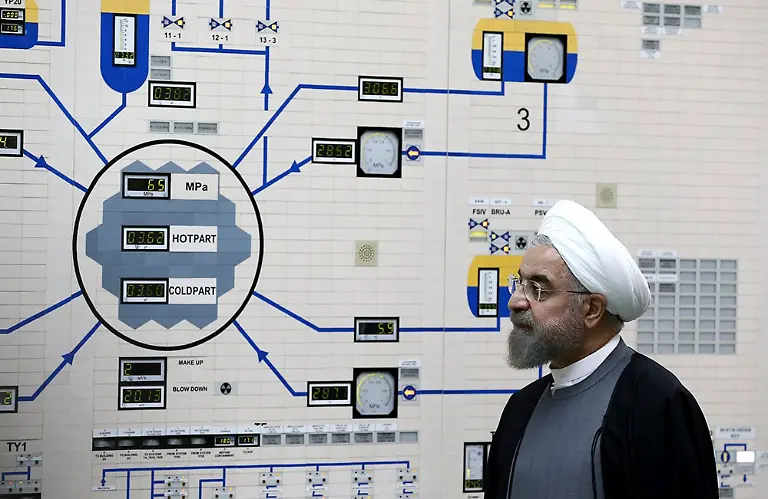

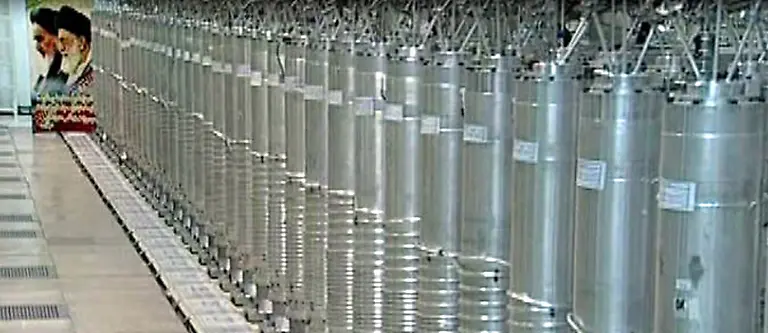

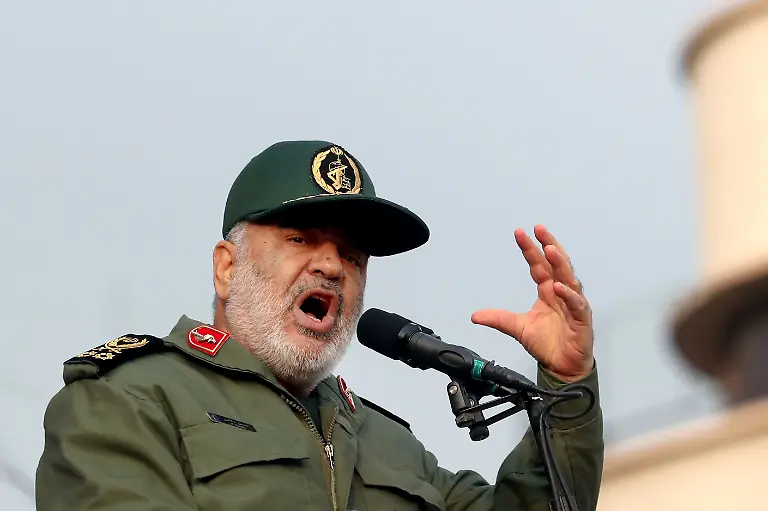

Unterdrückung im Innern, Terror nach außen: Der iranische Gottesstaat setzt seit seiner Gründung auf Gewalt und bedroht die Existenz Israels. Doch dieser Krieg und das Atomprogramm könnten zum Untergang der Mullahs führen.