Bilderserien

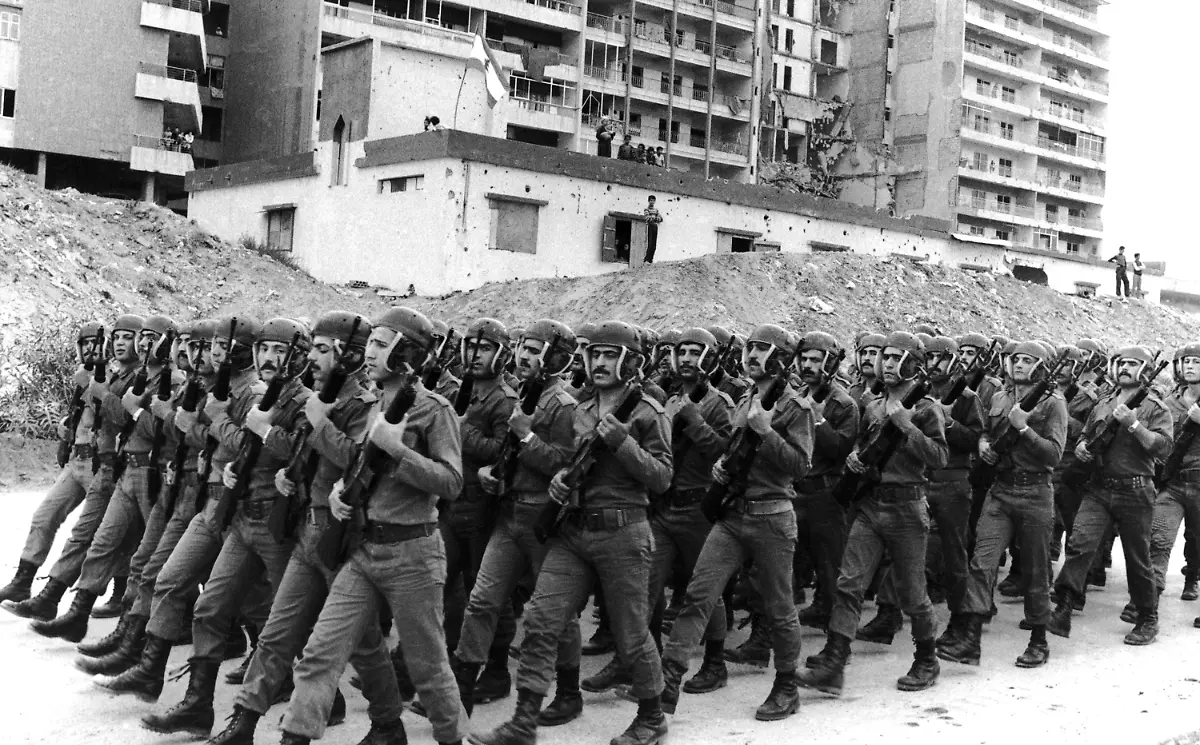

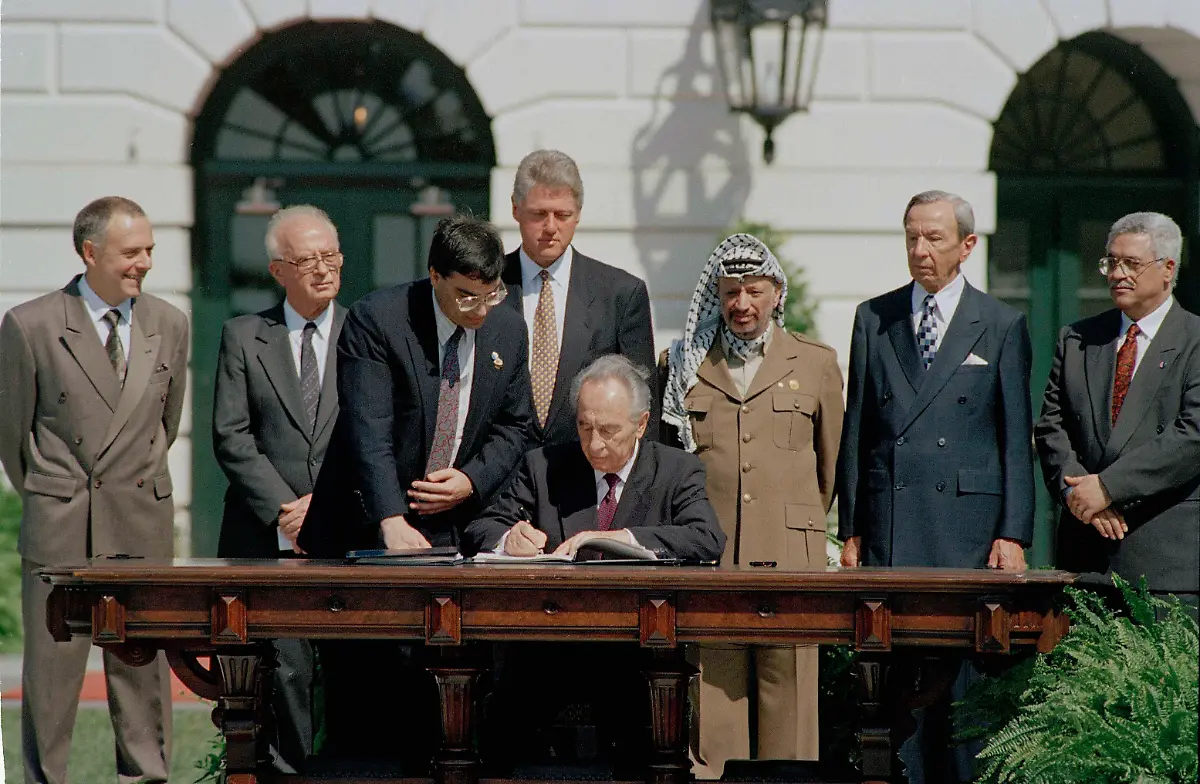

Geschichte des Nahost-KonfliktsDer endlose Kampf des Staates Israel

17.10.2023, 17:33 Uhr

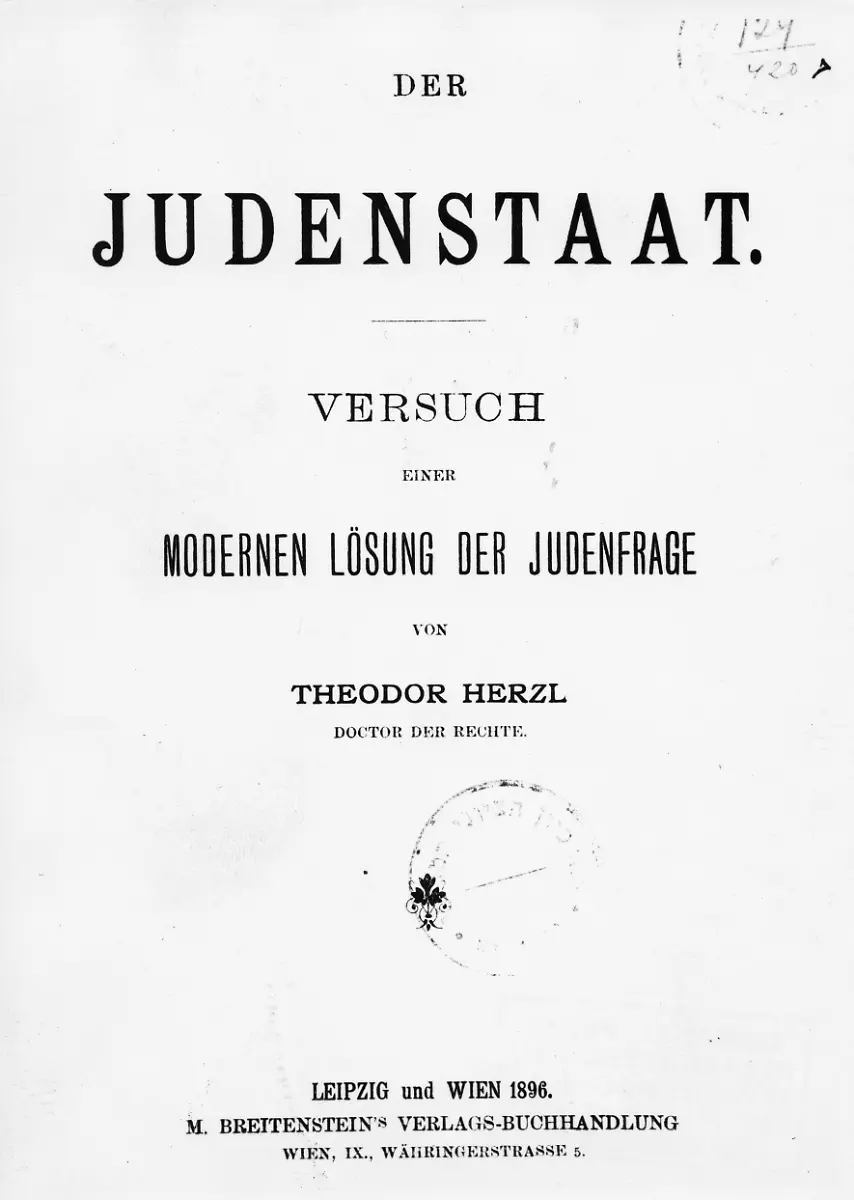

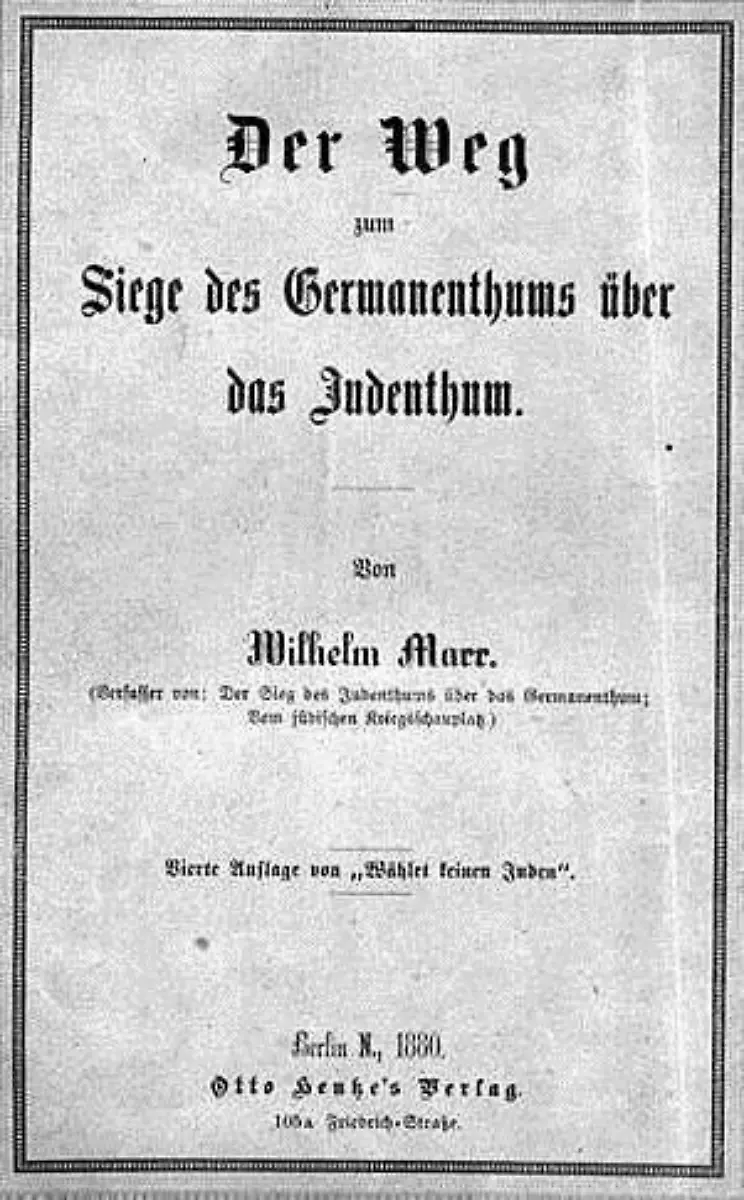

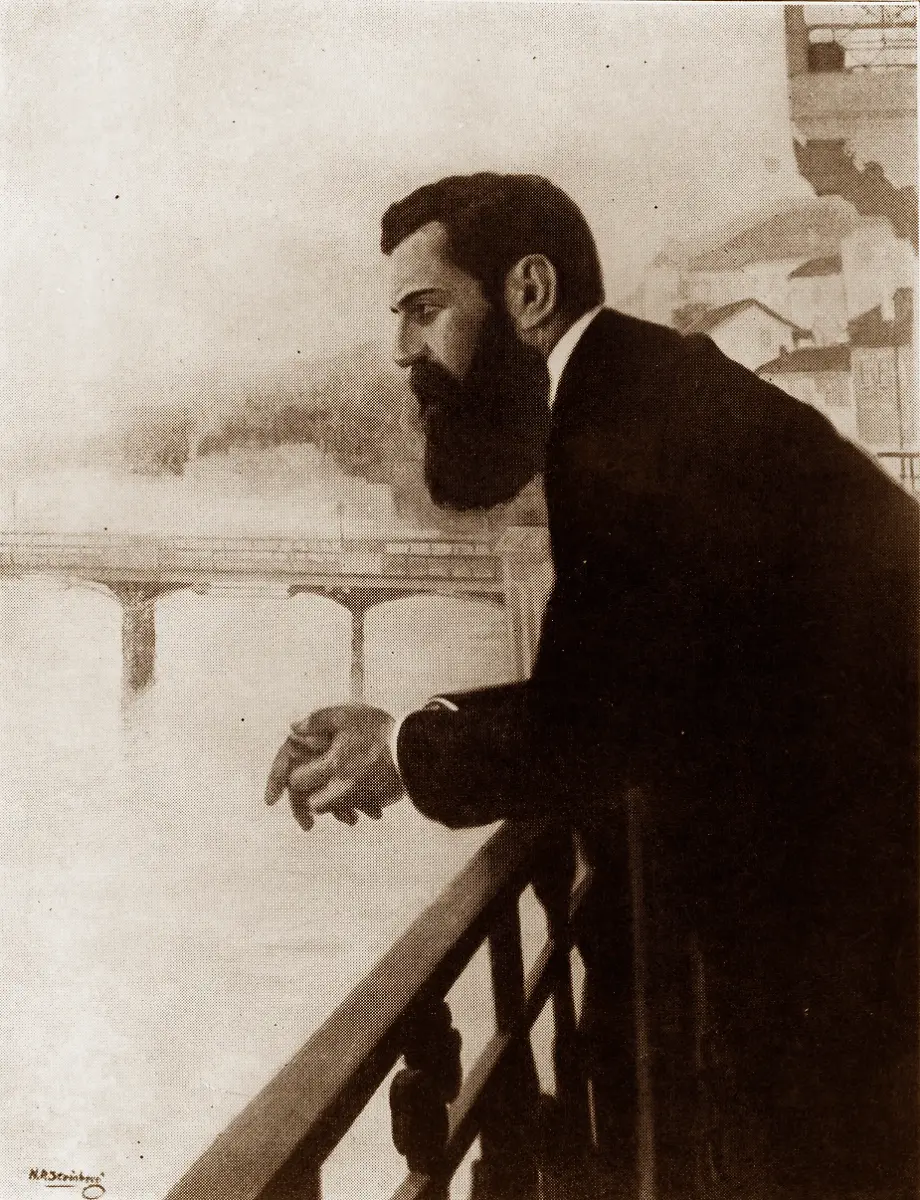

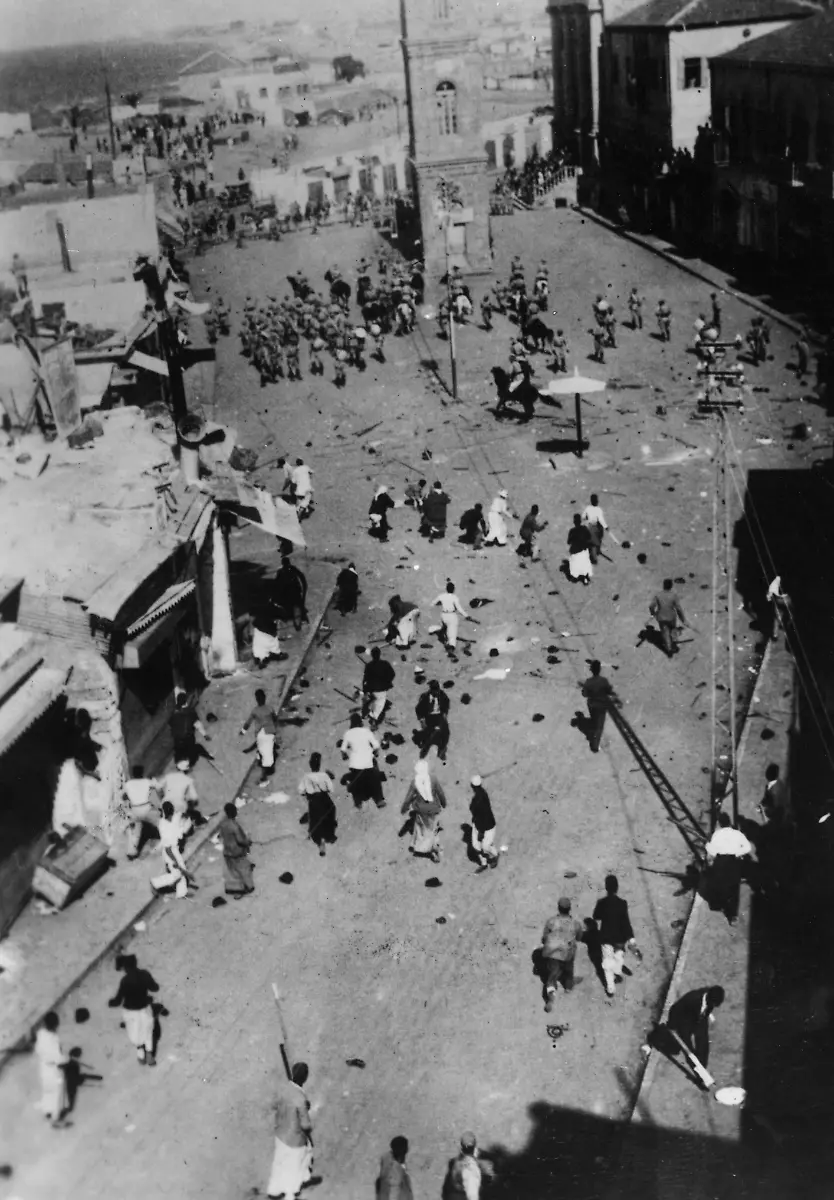

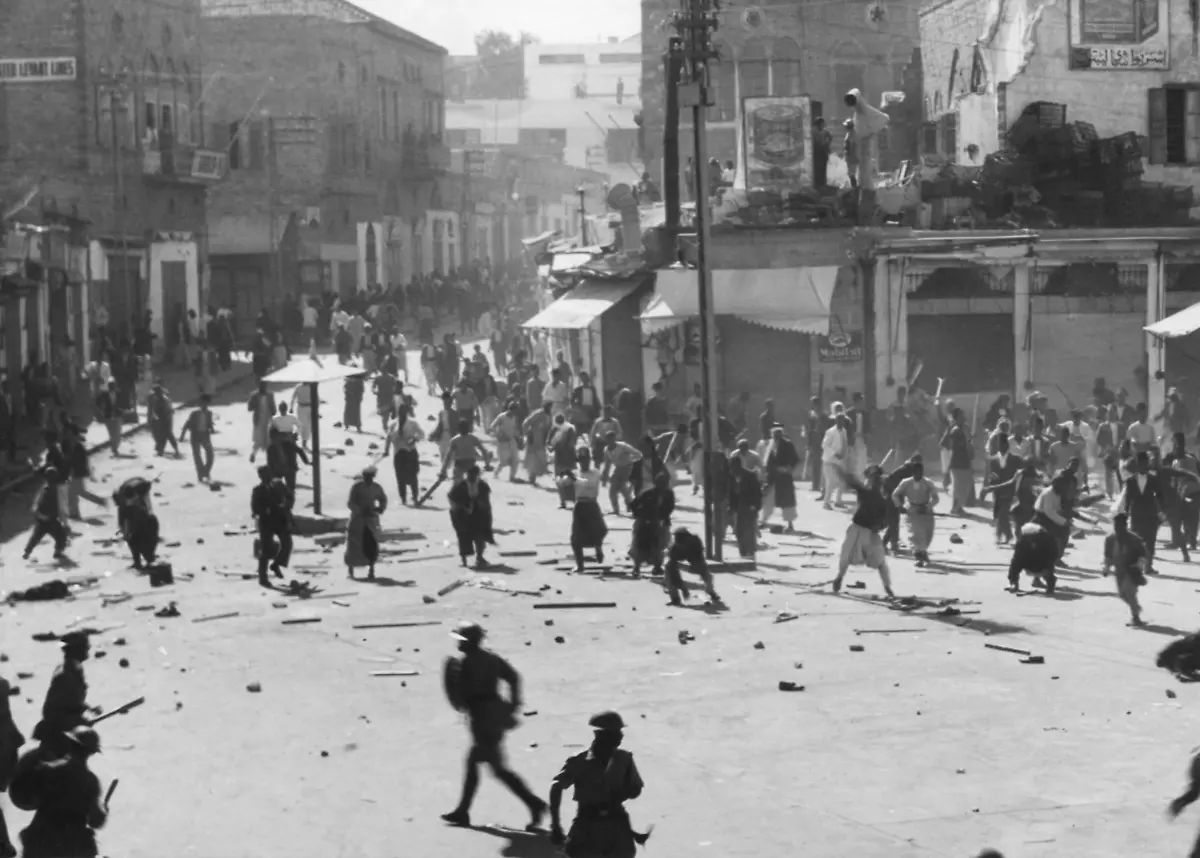

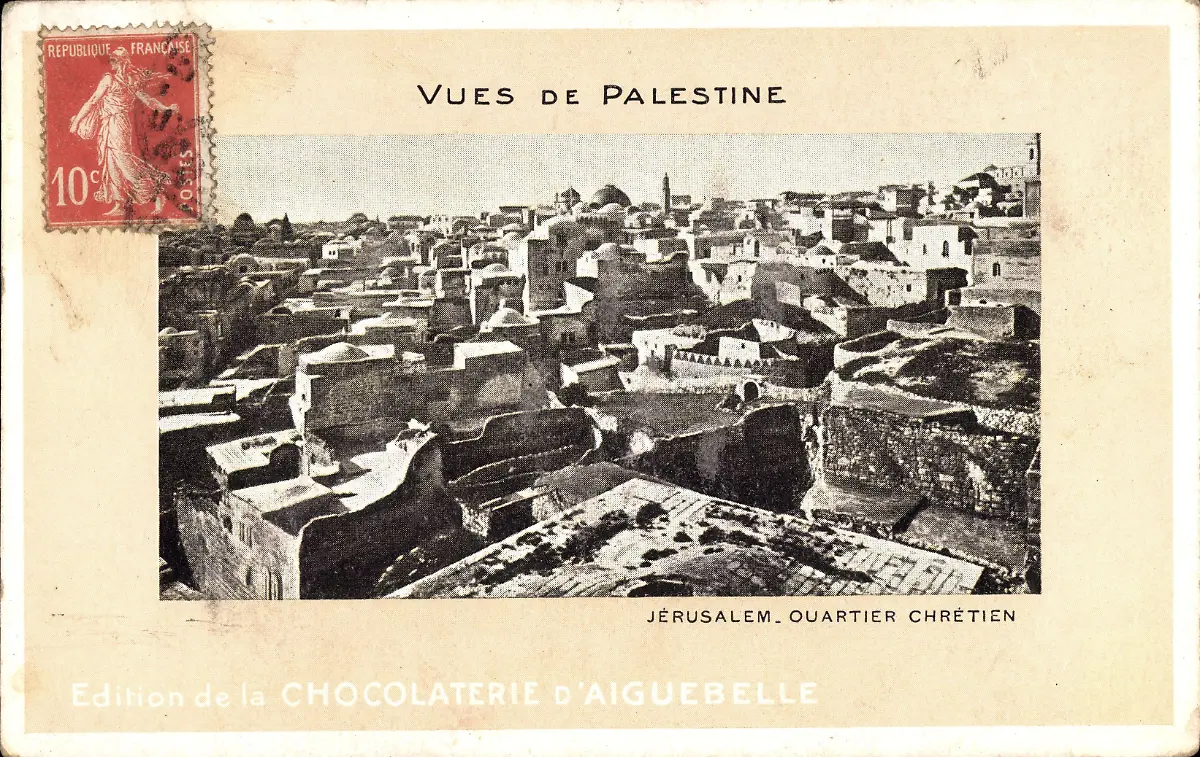

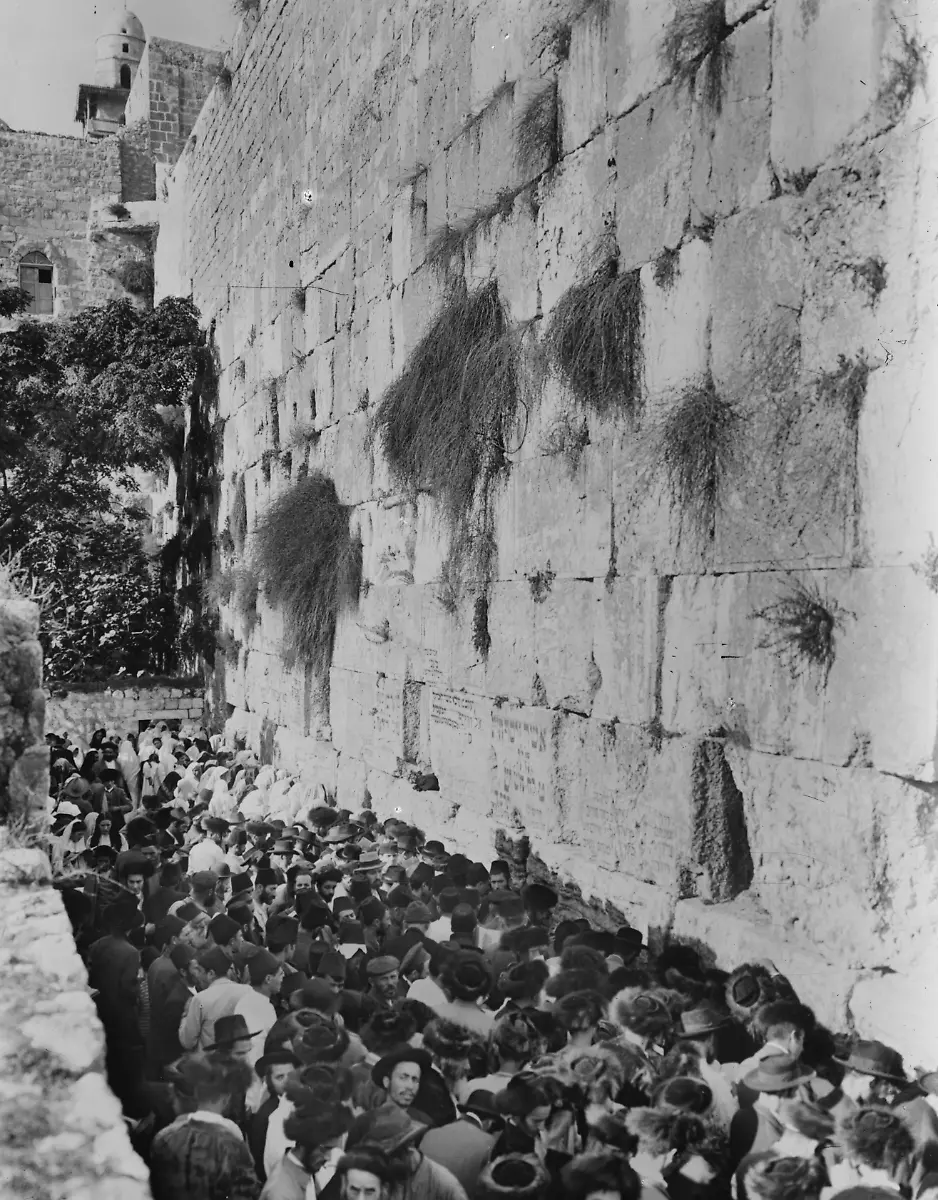

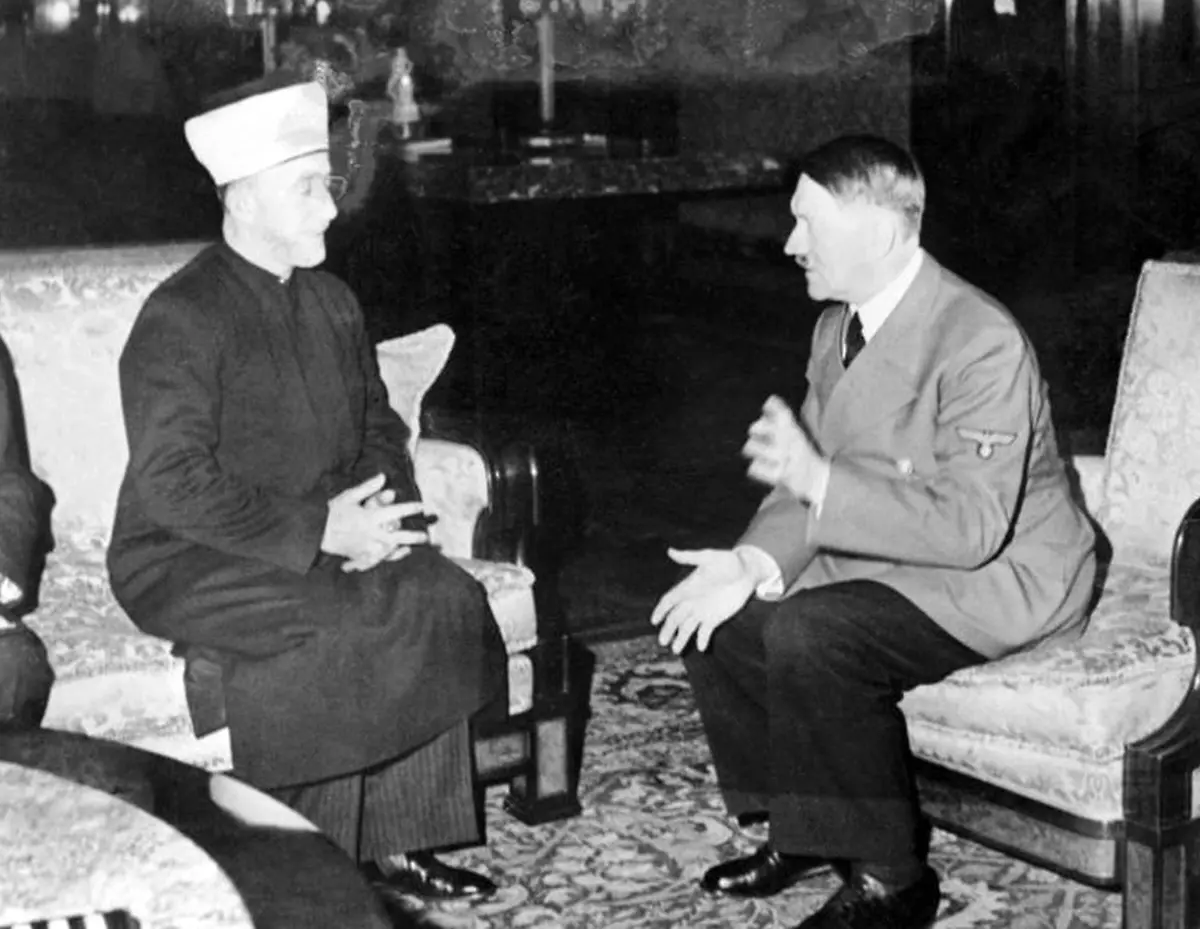

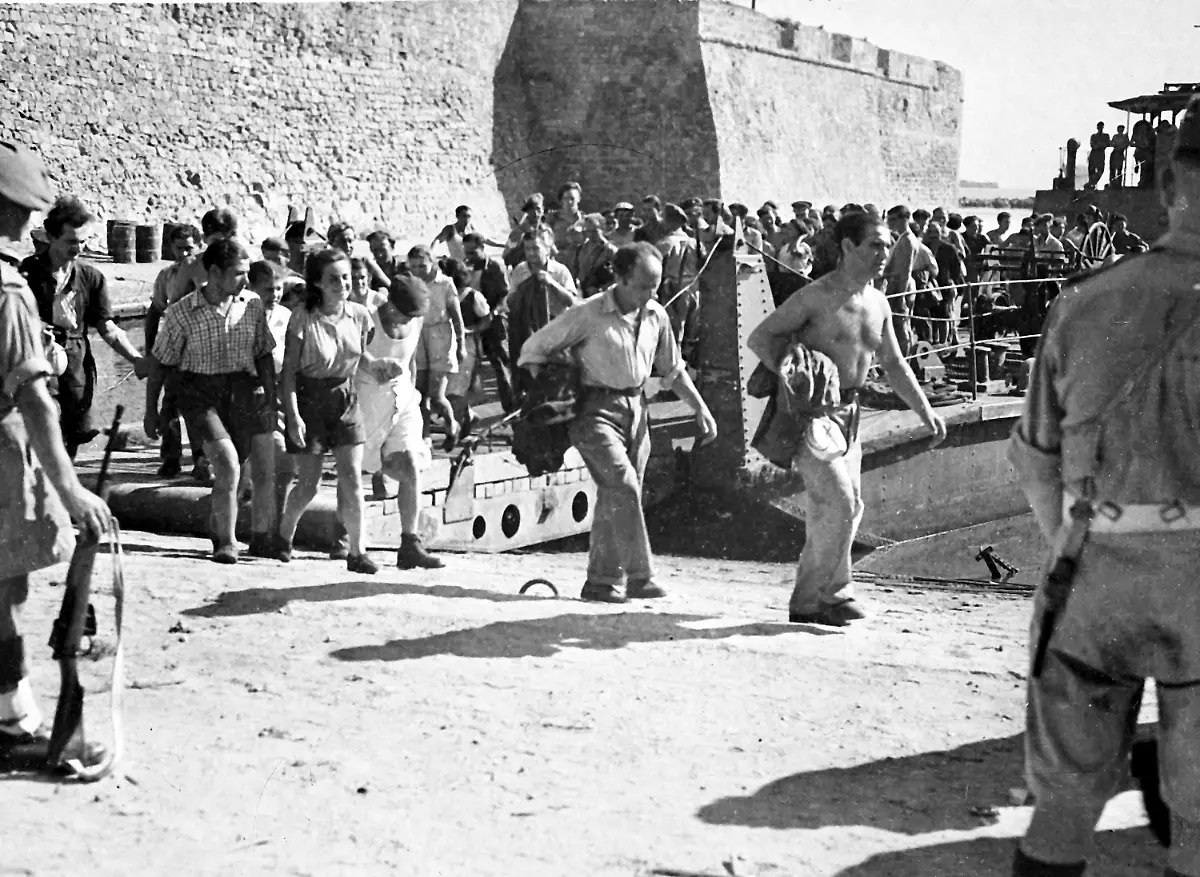

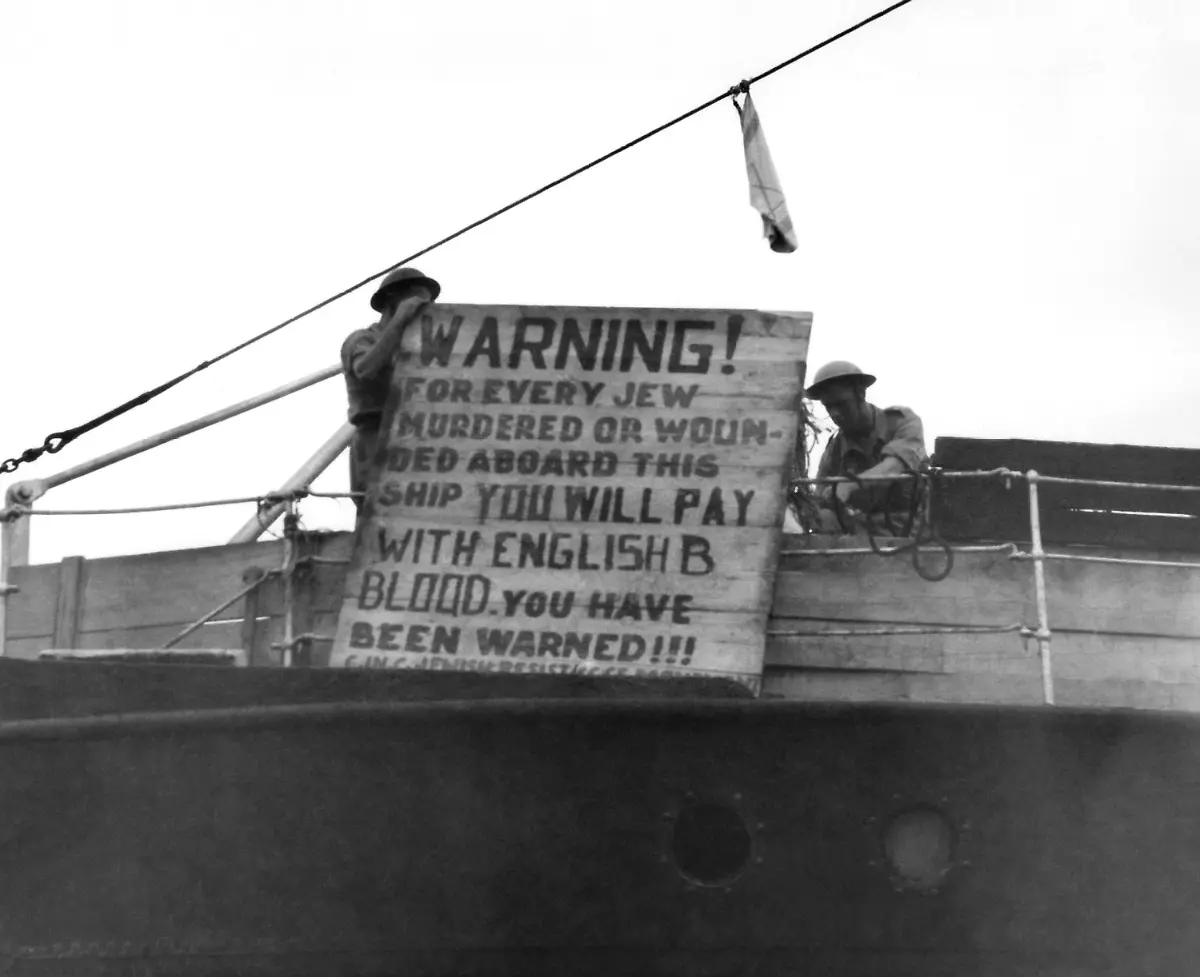

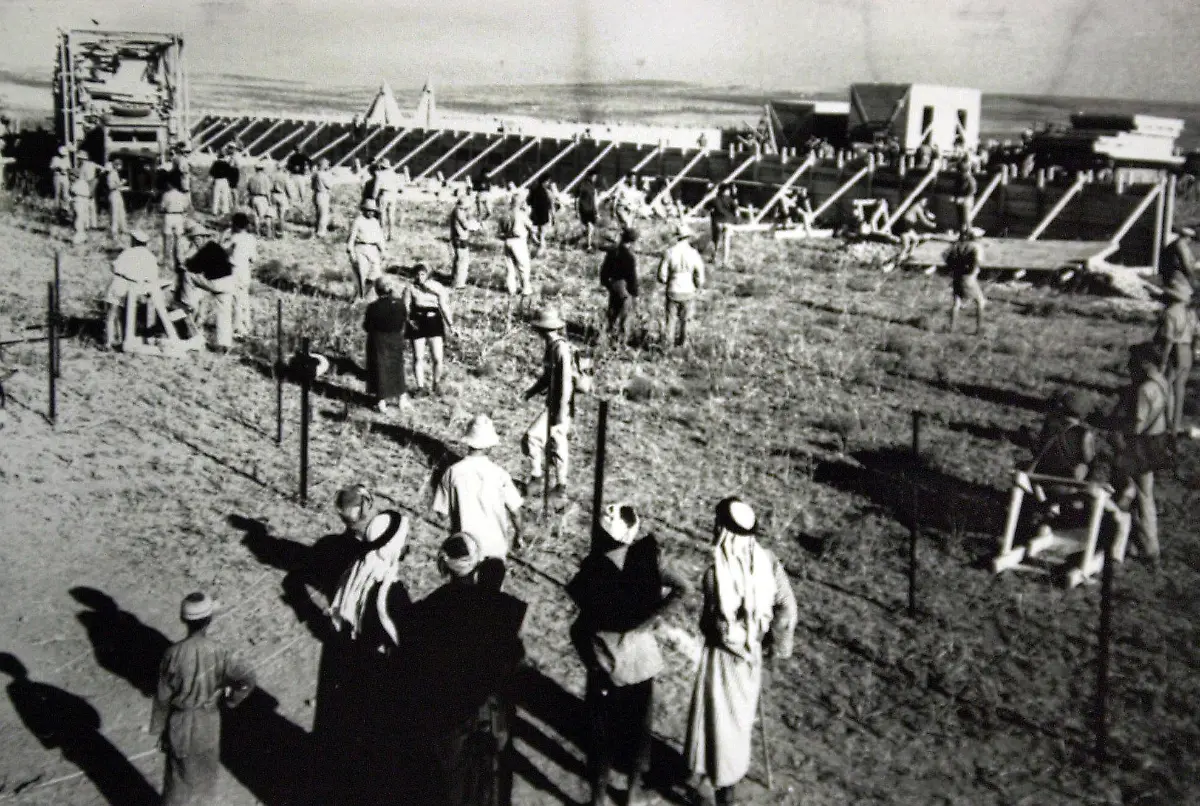

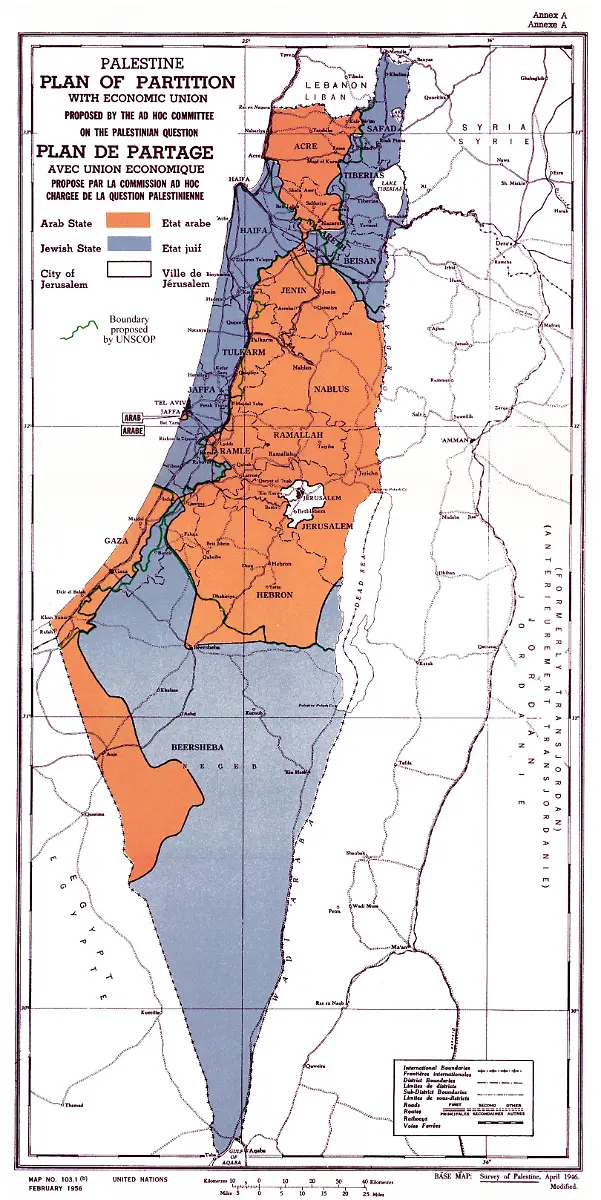

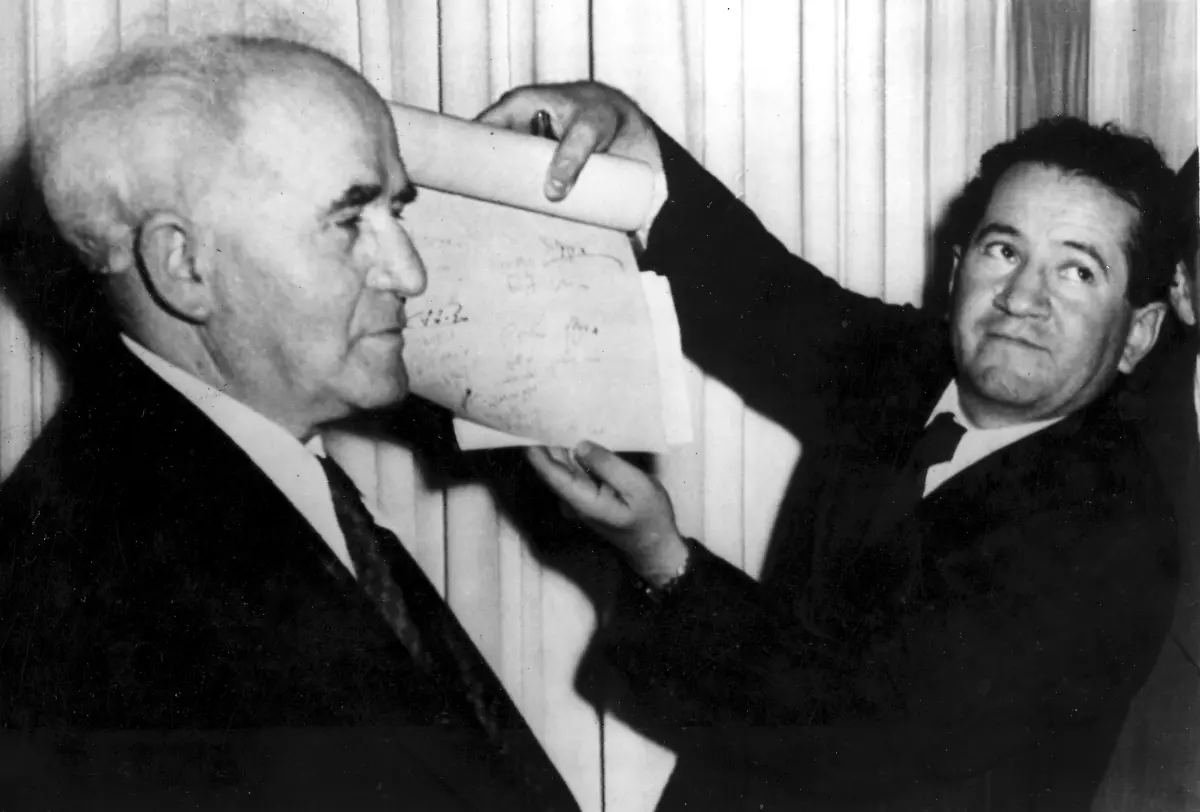

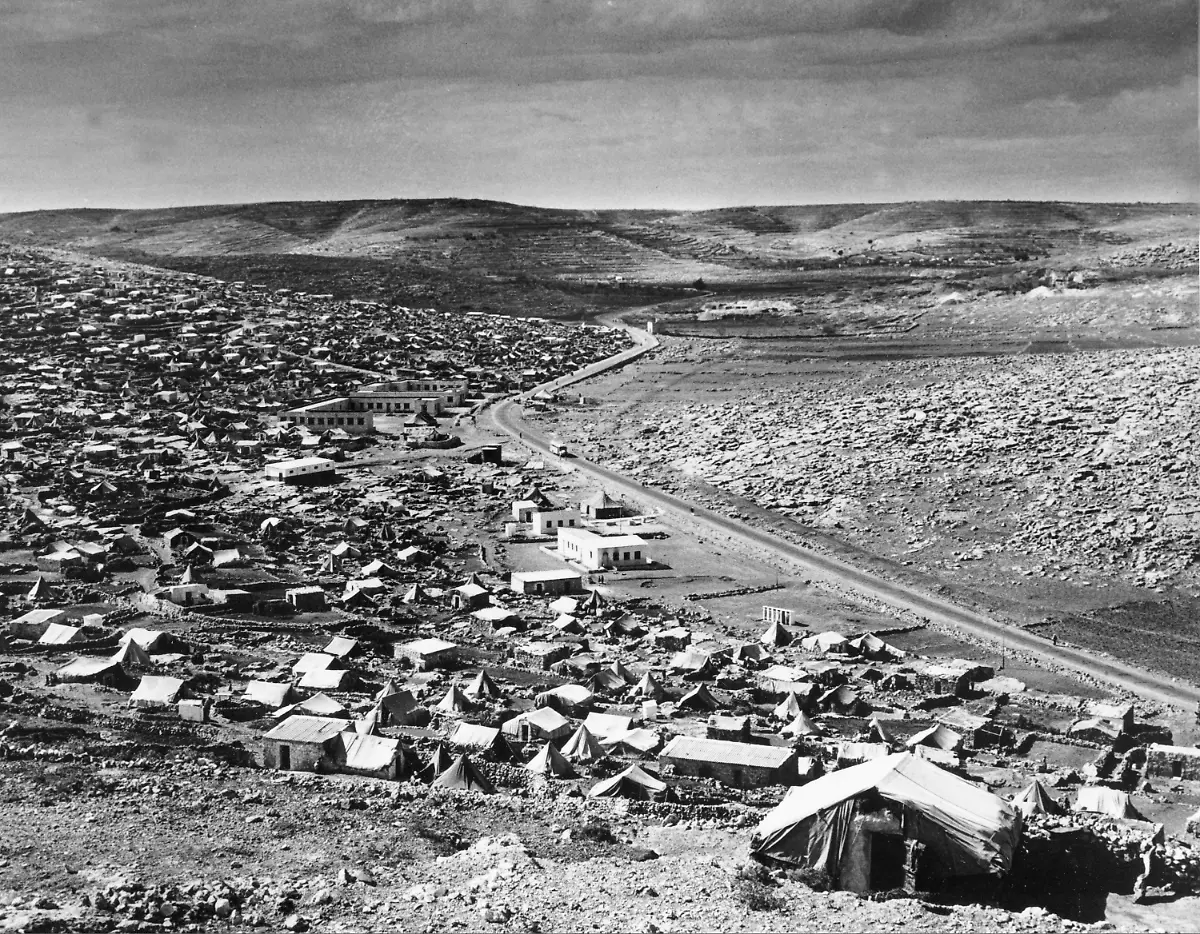

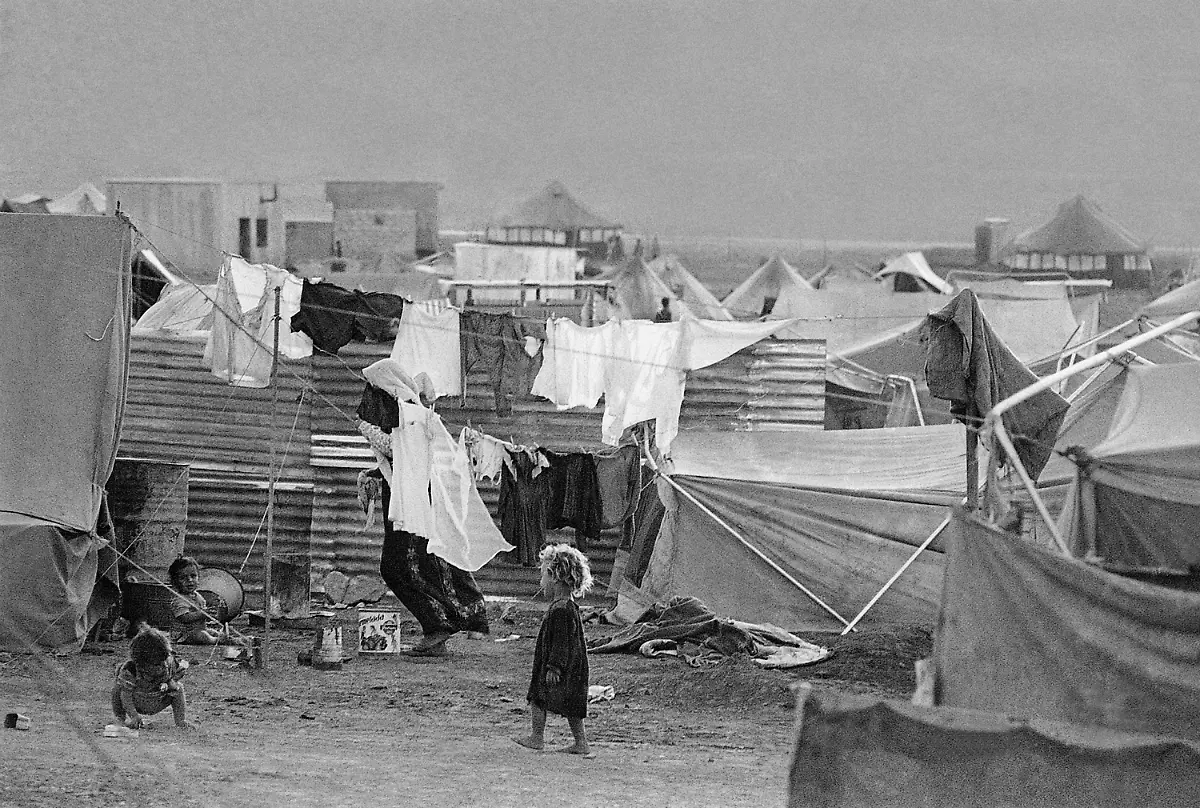

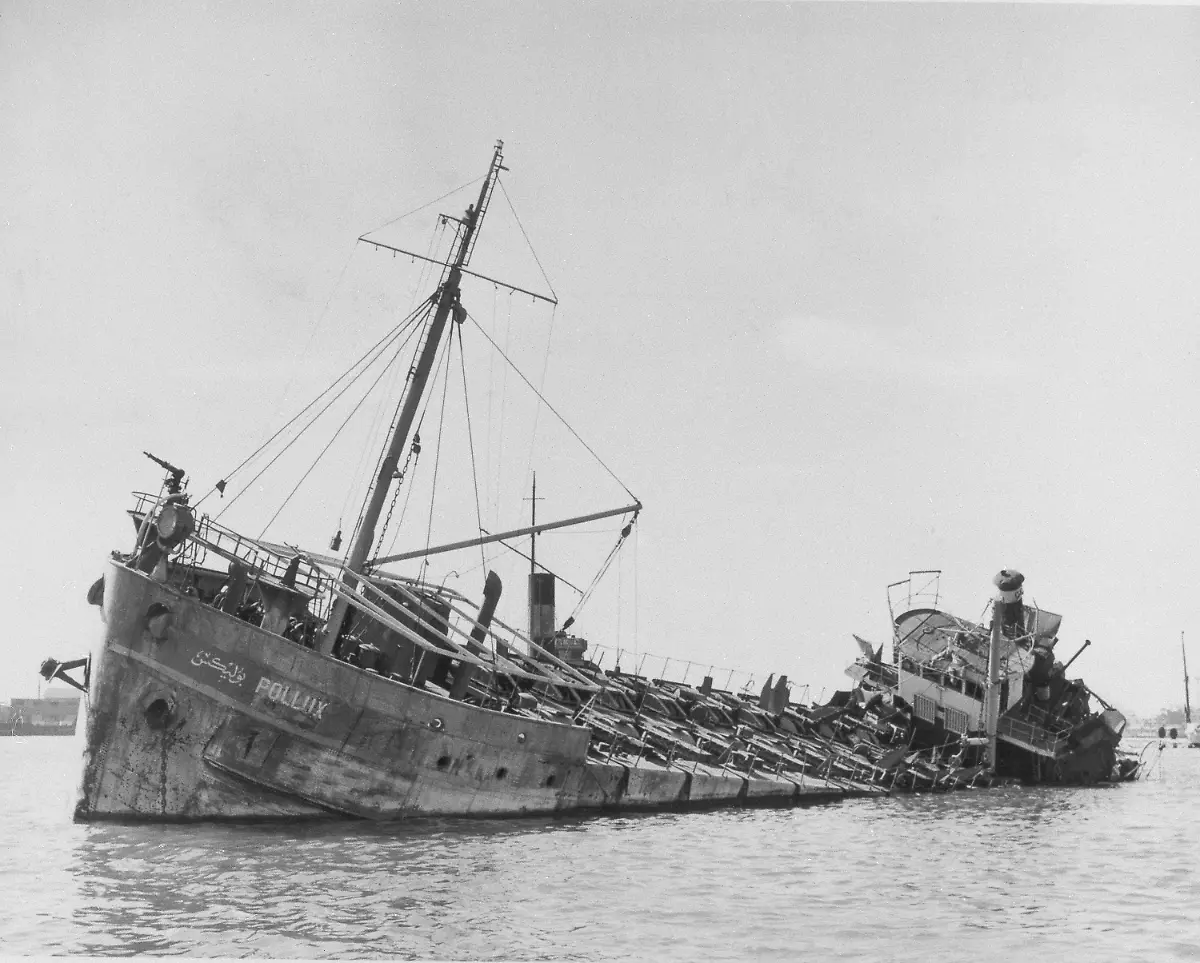

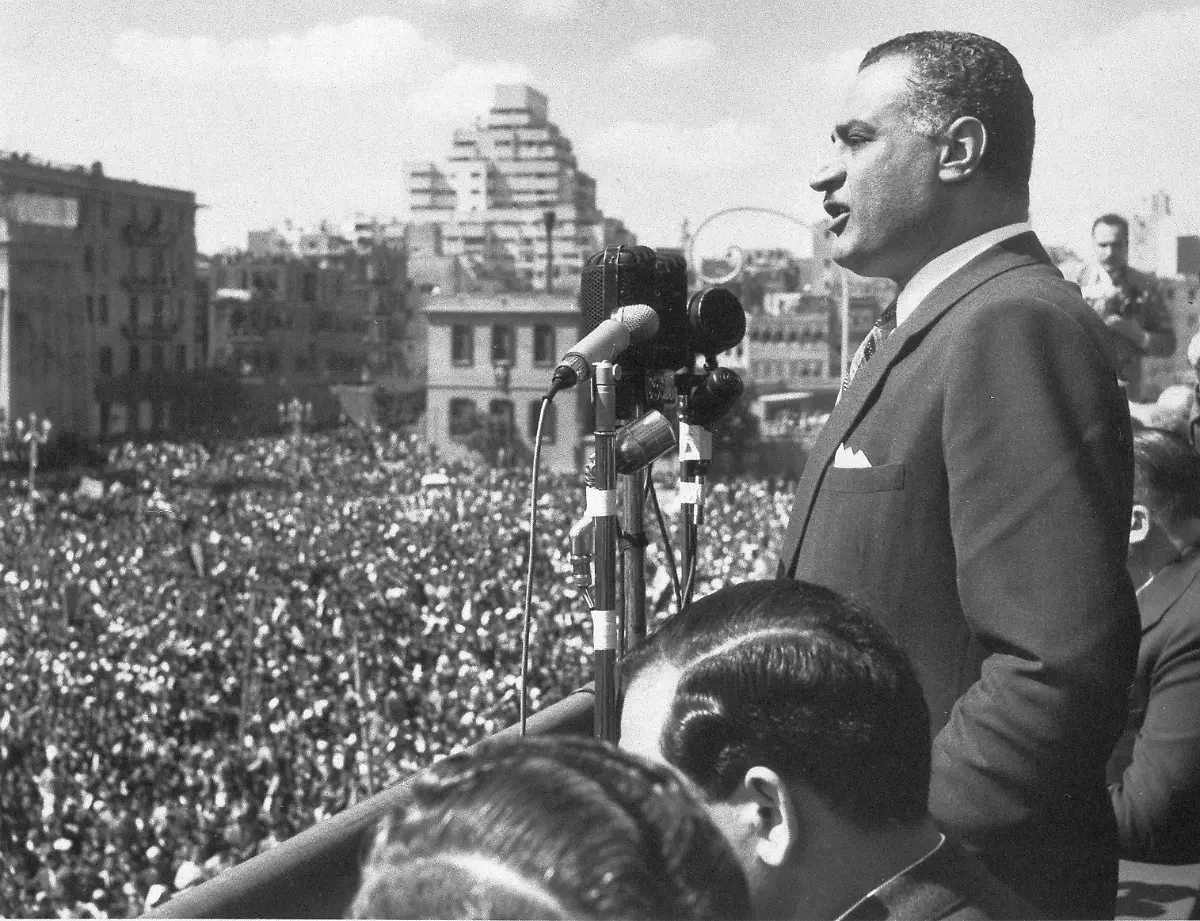

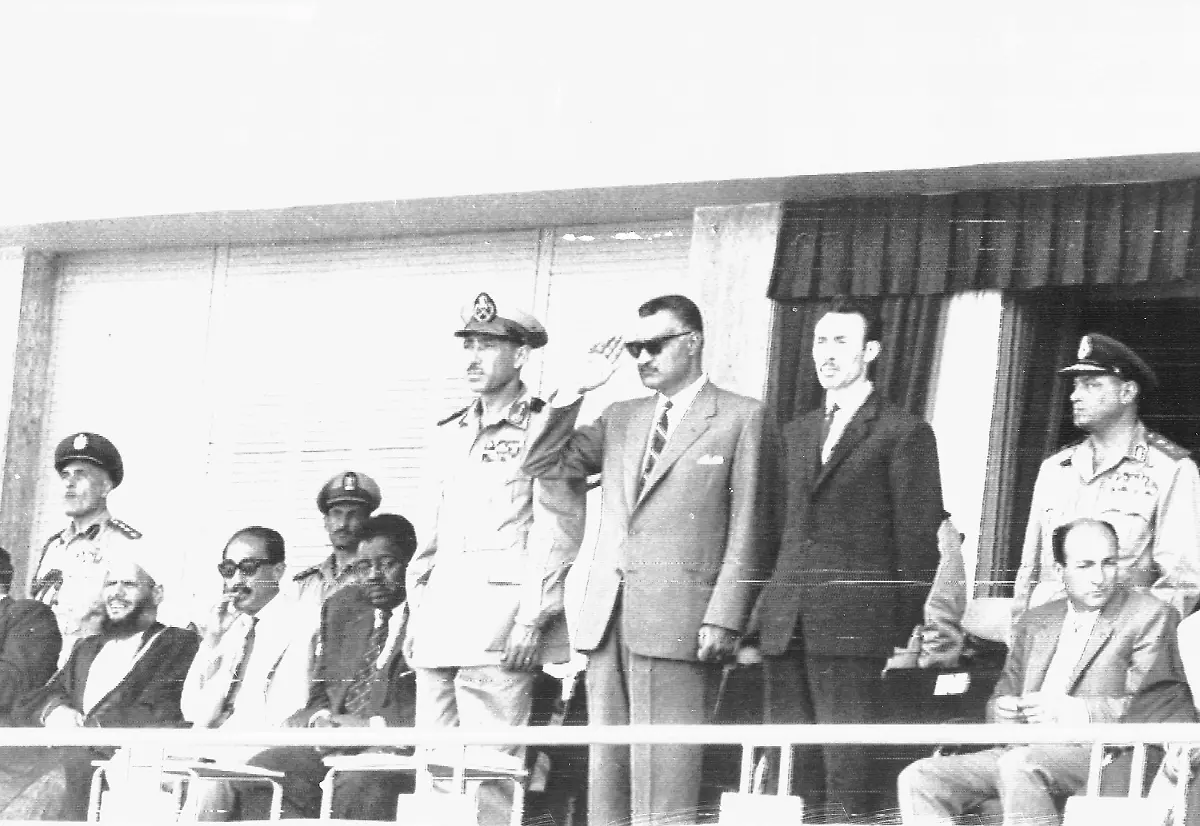

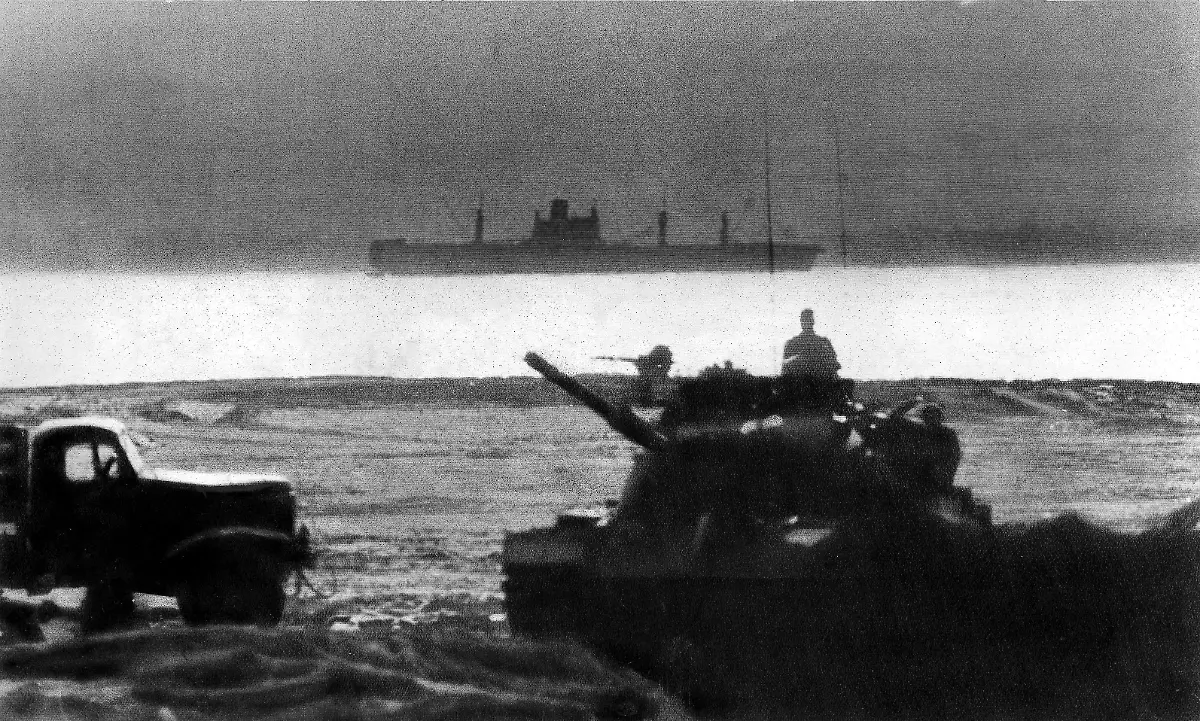

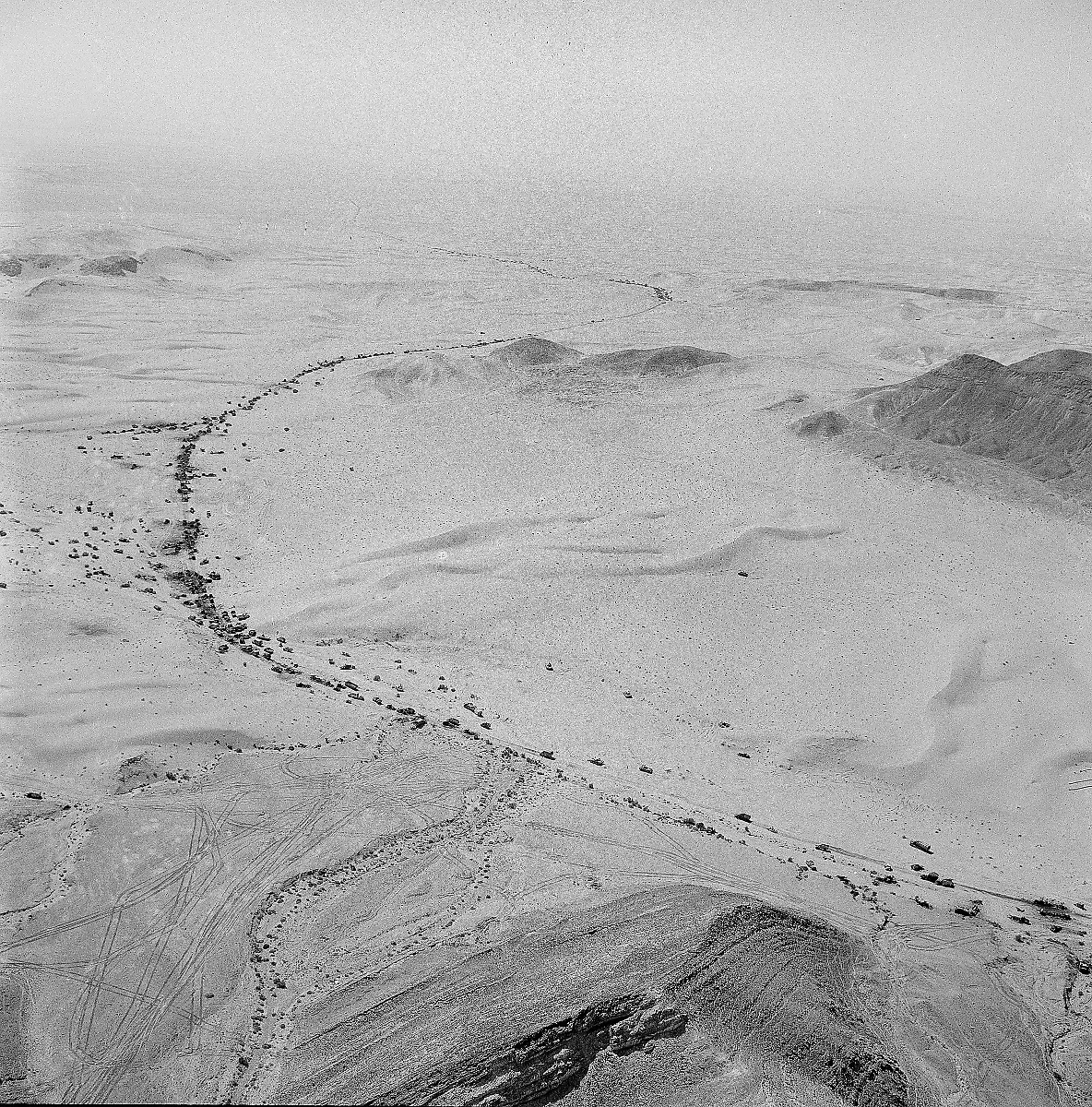

Zahlreiche Kriege und der Dauerkonflikt mit den Palästinensern durchziehen die Geschichte Israels. Von der zionistischen Idee bis zur Staatsgründung 1948 ist es ein weiter Weg. Doch auch mit der Unabhängigkeit kommt das Land nicht zur Ruhe - bis heute.