Bilderserien

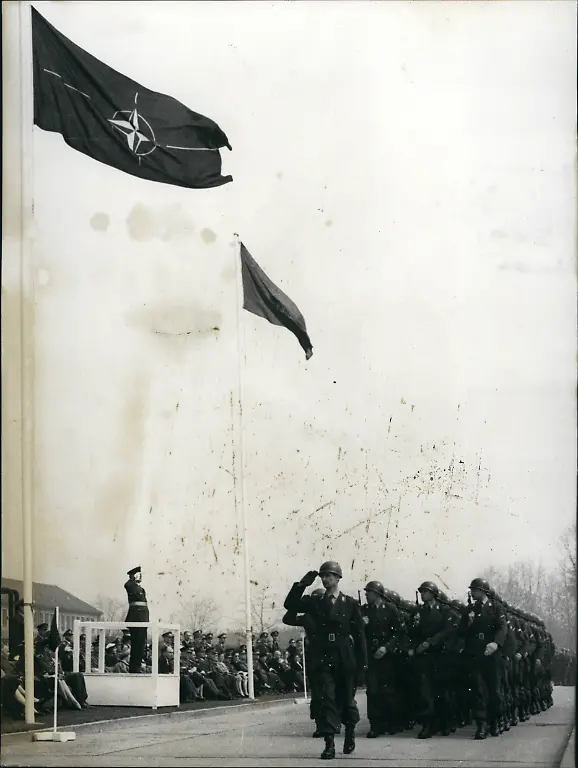

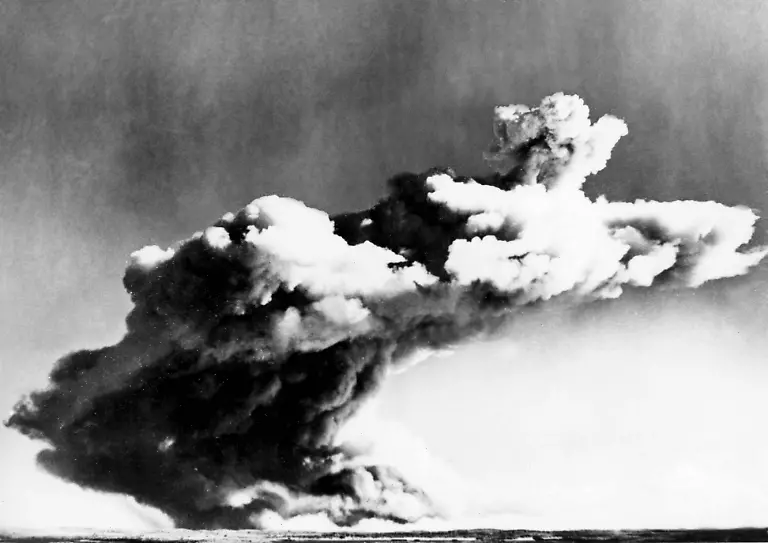

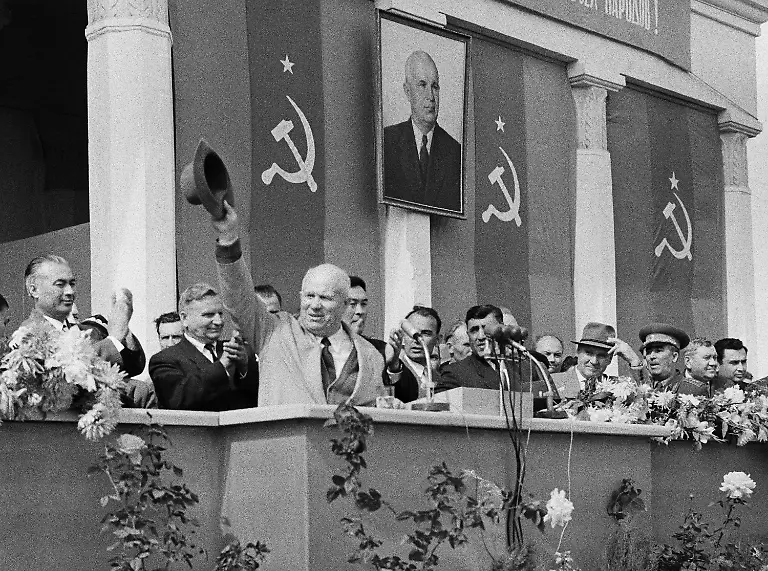

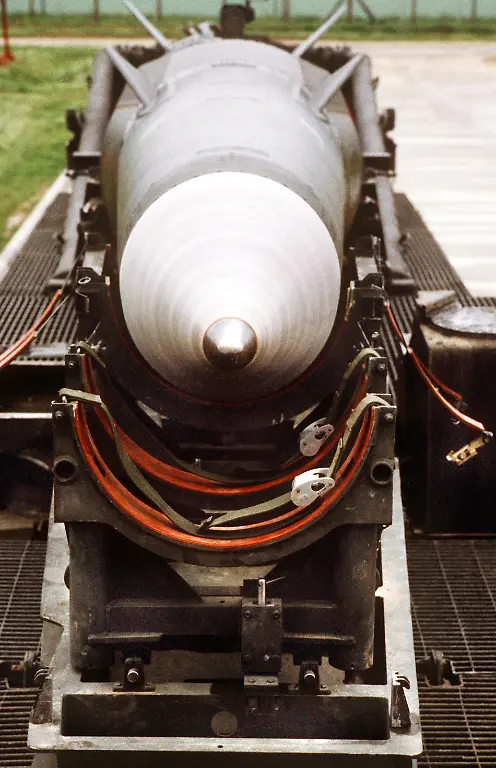

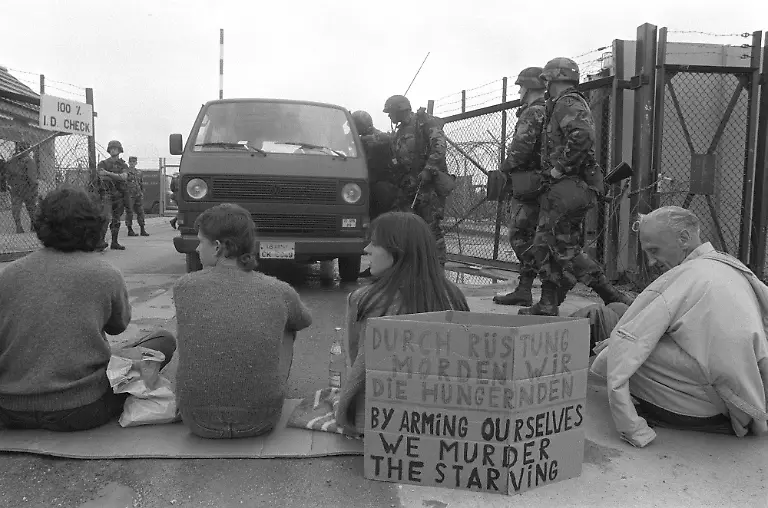

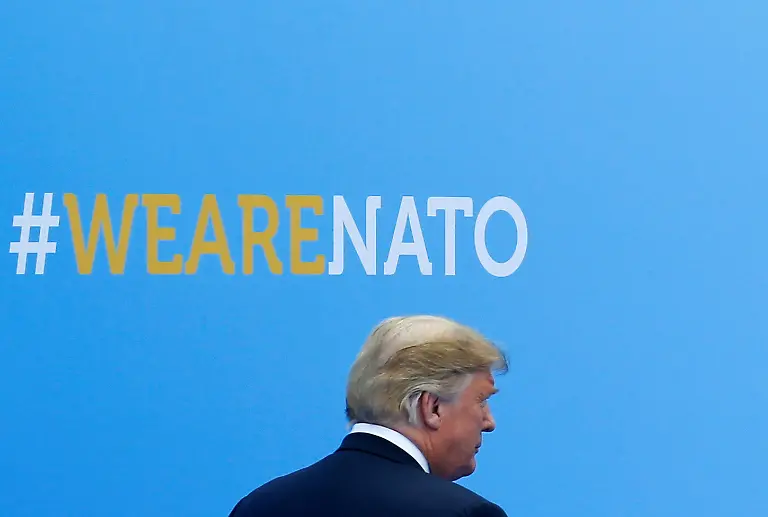

Nach 75 Jahren stark wie seltenDie NATO feiert - und wieder droht Moskau

04.04.2024, 10:44 Uhr

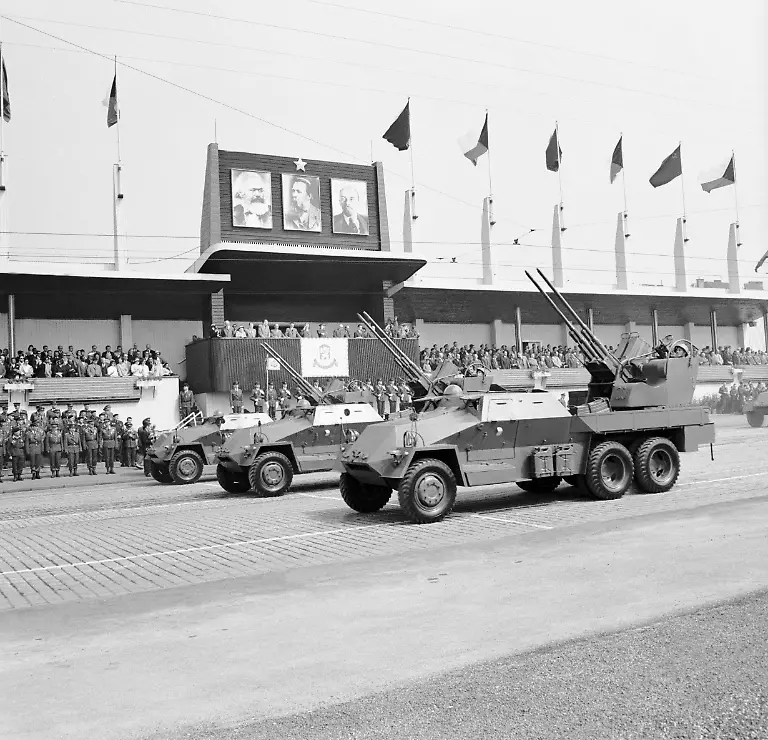

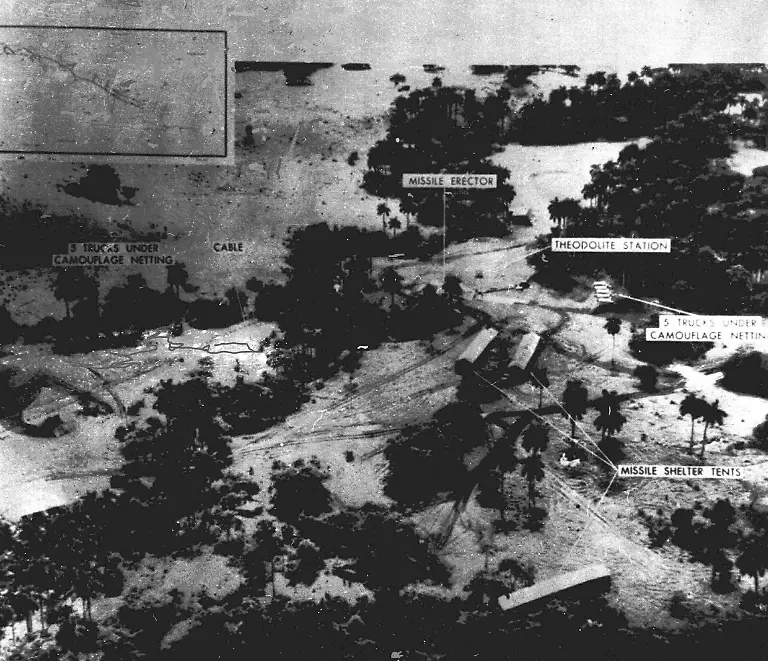

Es gab schon mal bessere Zeiten zum Feiern. In Europa herrscht seit zwei Jahren Krieg, und die Bedrohung durch Russland ist unübersehbar. Immerhin muss die NATO zu ihrem 75. Geburtstag ihre Daseinsberechtigung nicht näher erklären.