Bilderserien

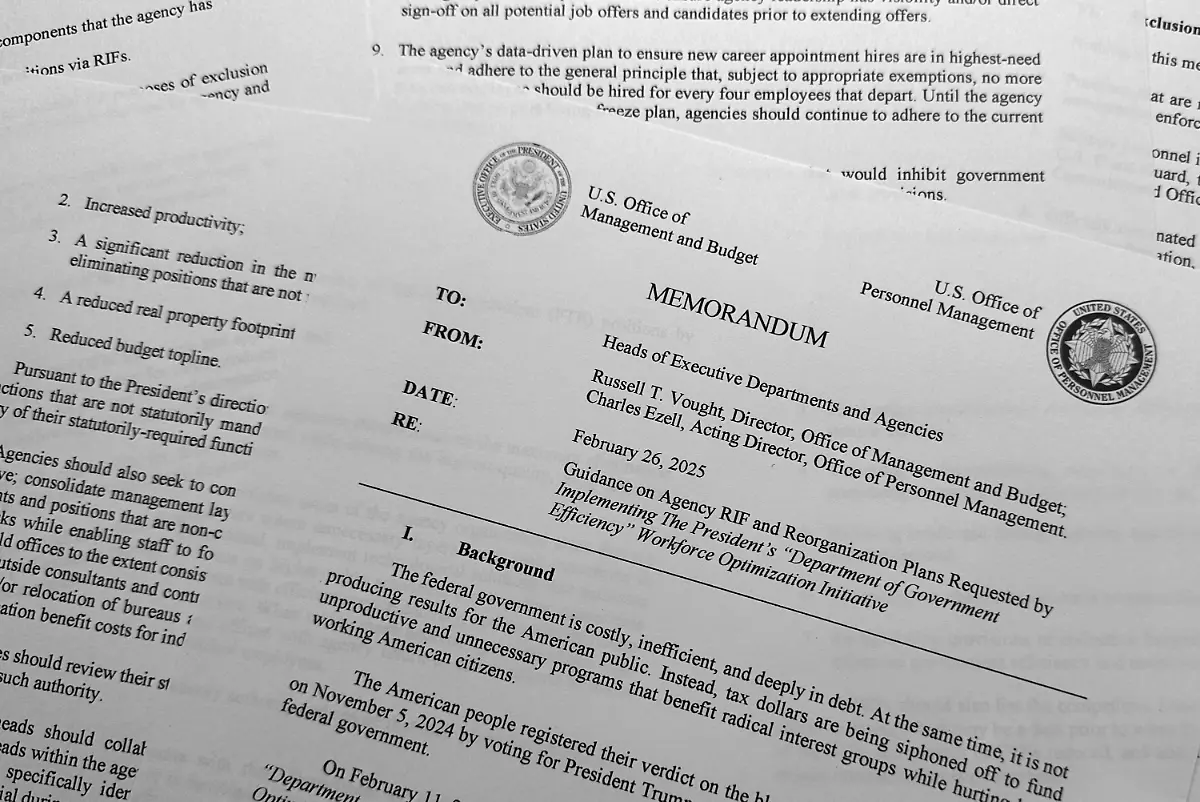

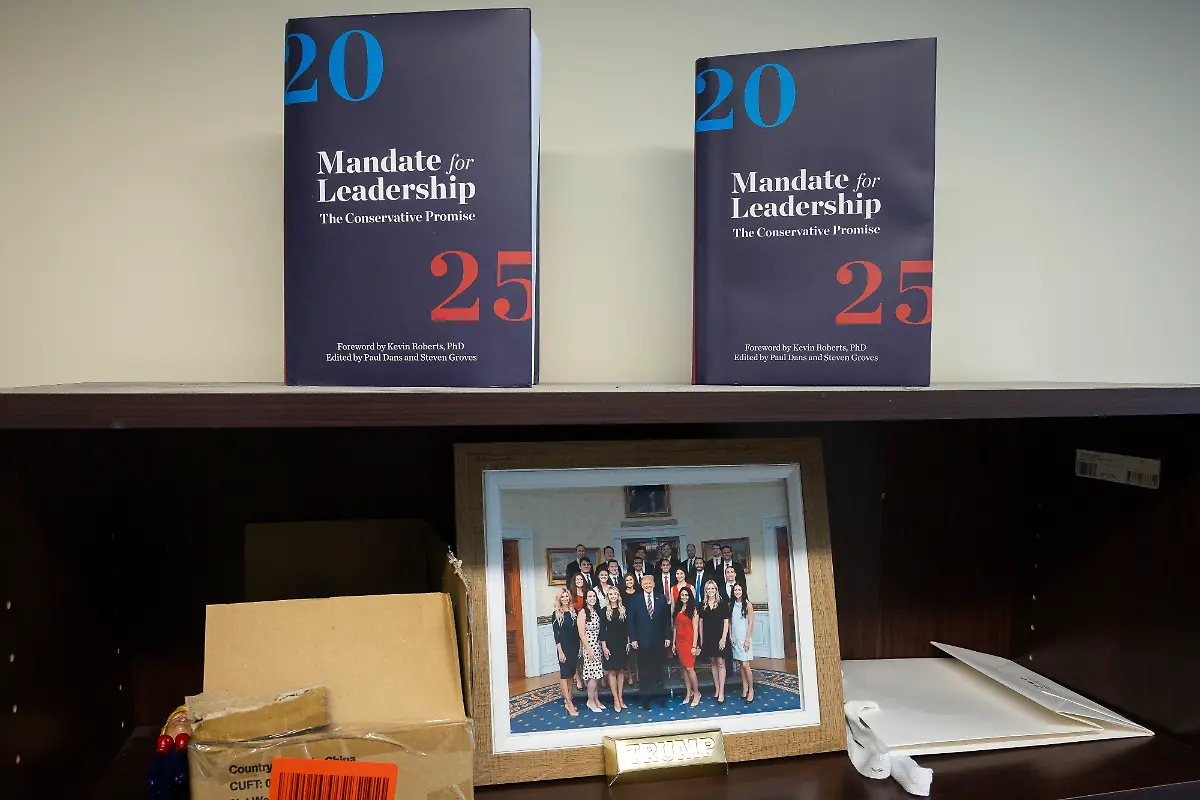

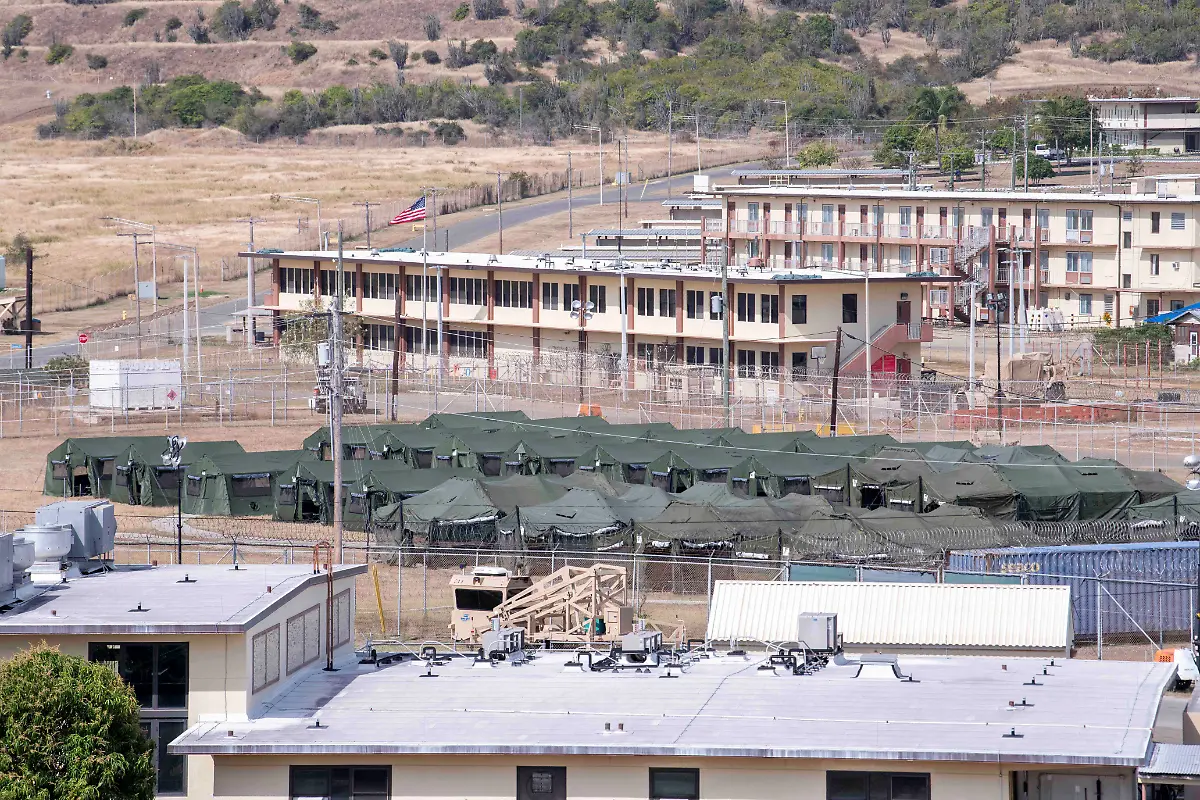

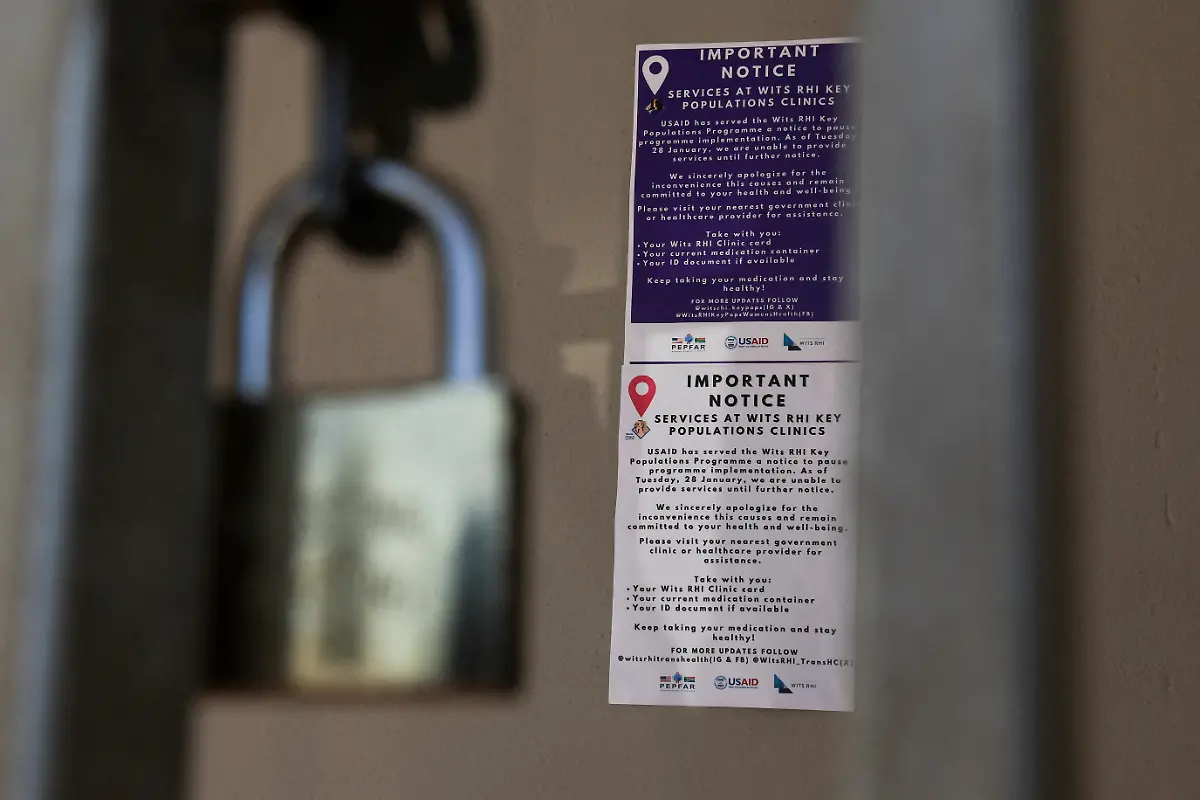

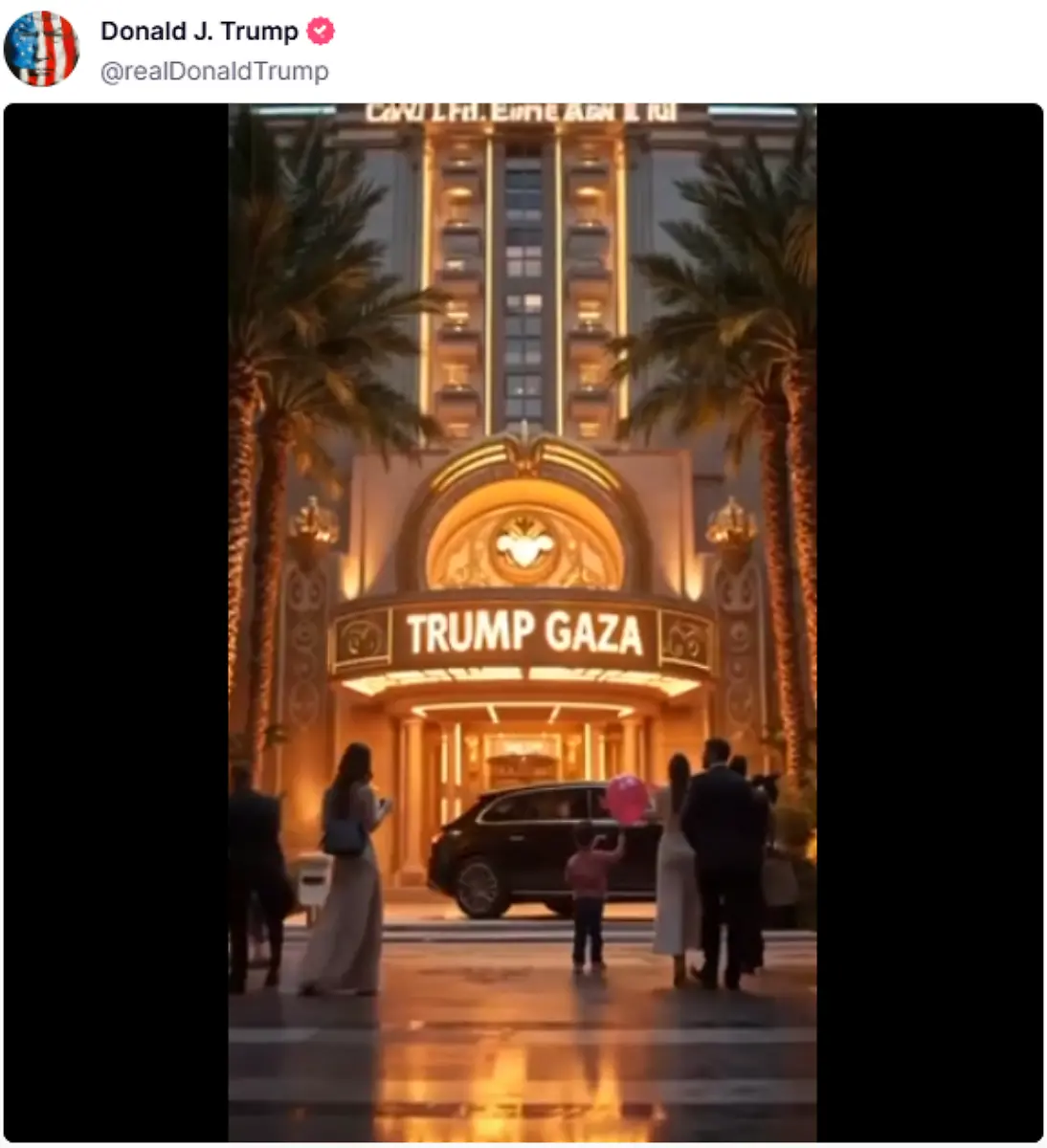

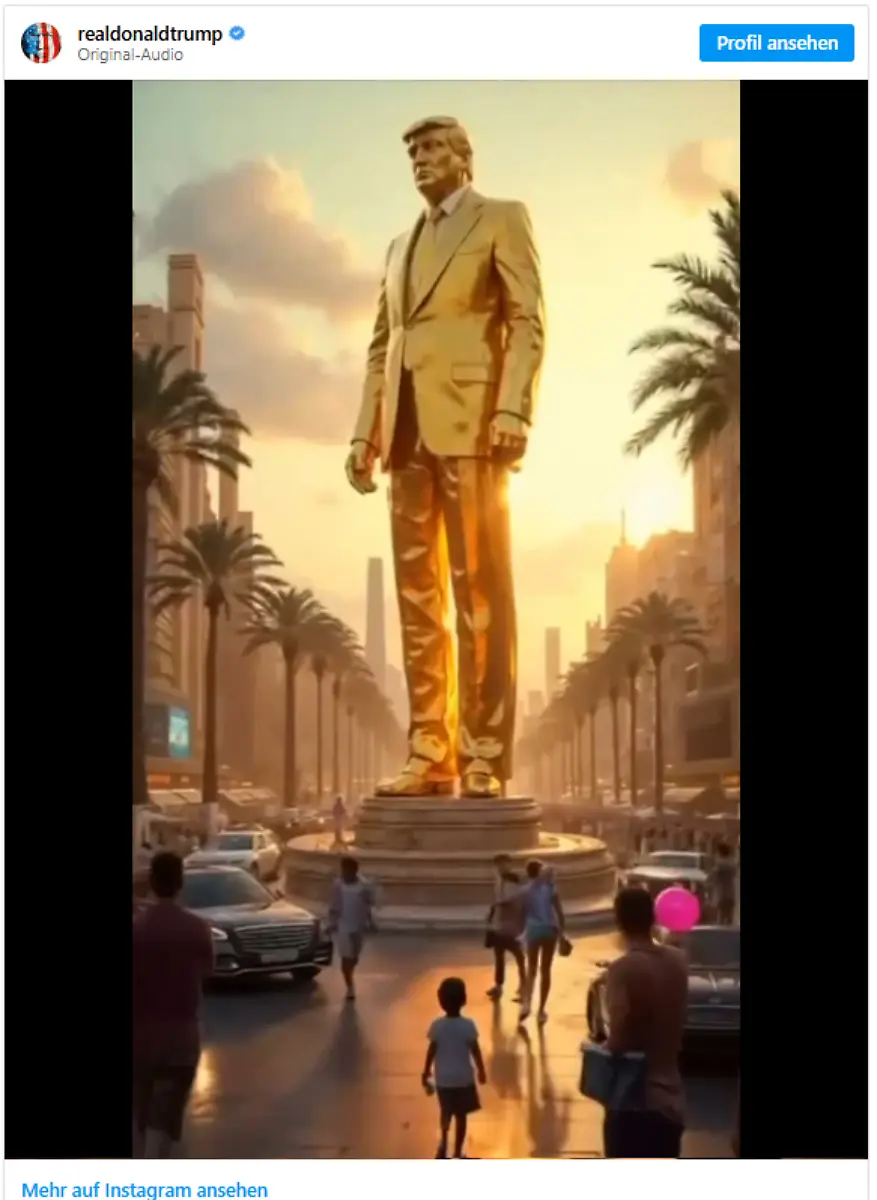

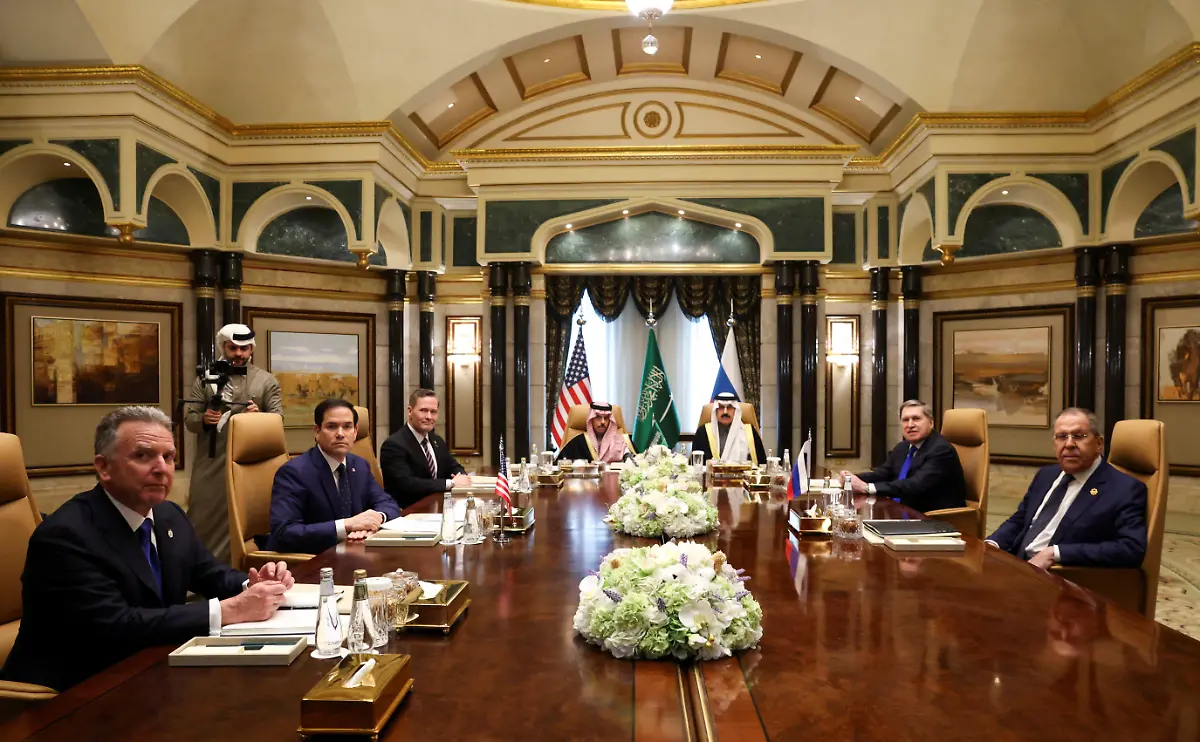

Angriff auf den StaatWie Trump die USA umbaut

01.03.2025, 05:30 Uhr

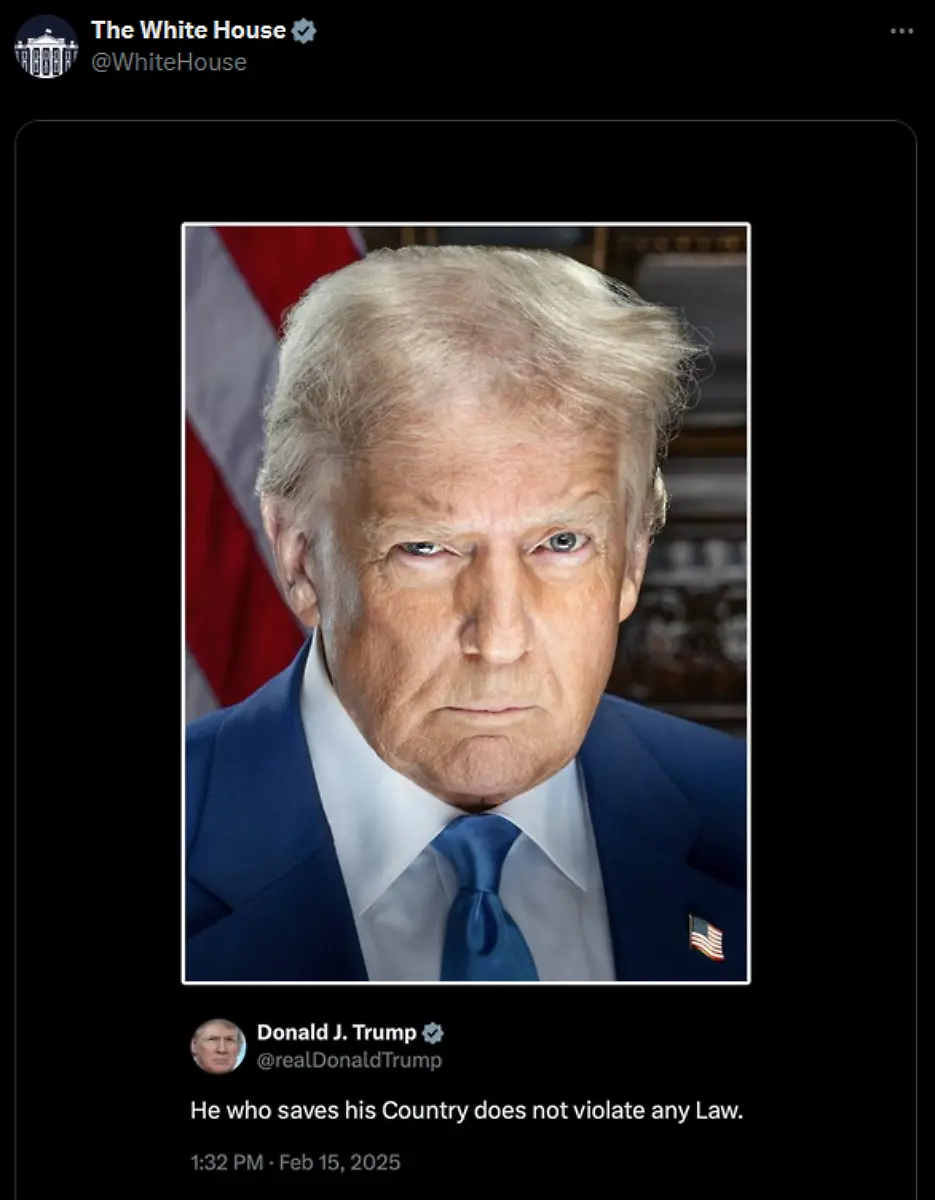

Vor acht Jahren, in Trumps erster Präsidentschaft, zählten kritische US-Medien Trumps Lügen. Heute sind es seine Dekrete. Es geht nicht mehr nur darum, die Öffentlichkeit mit Unsinn zu beschäftigen. Trump verschiebt die Grenzen der Macht. Und lässt Verbündete fallen.