Bilderserien

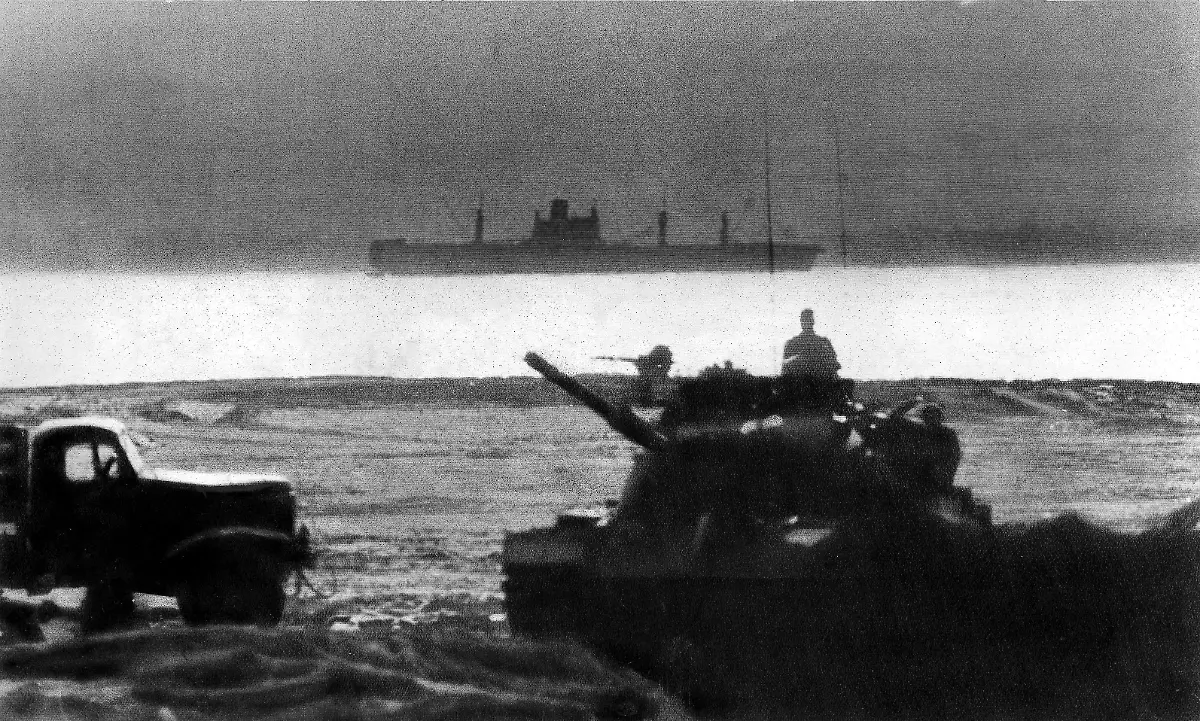

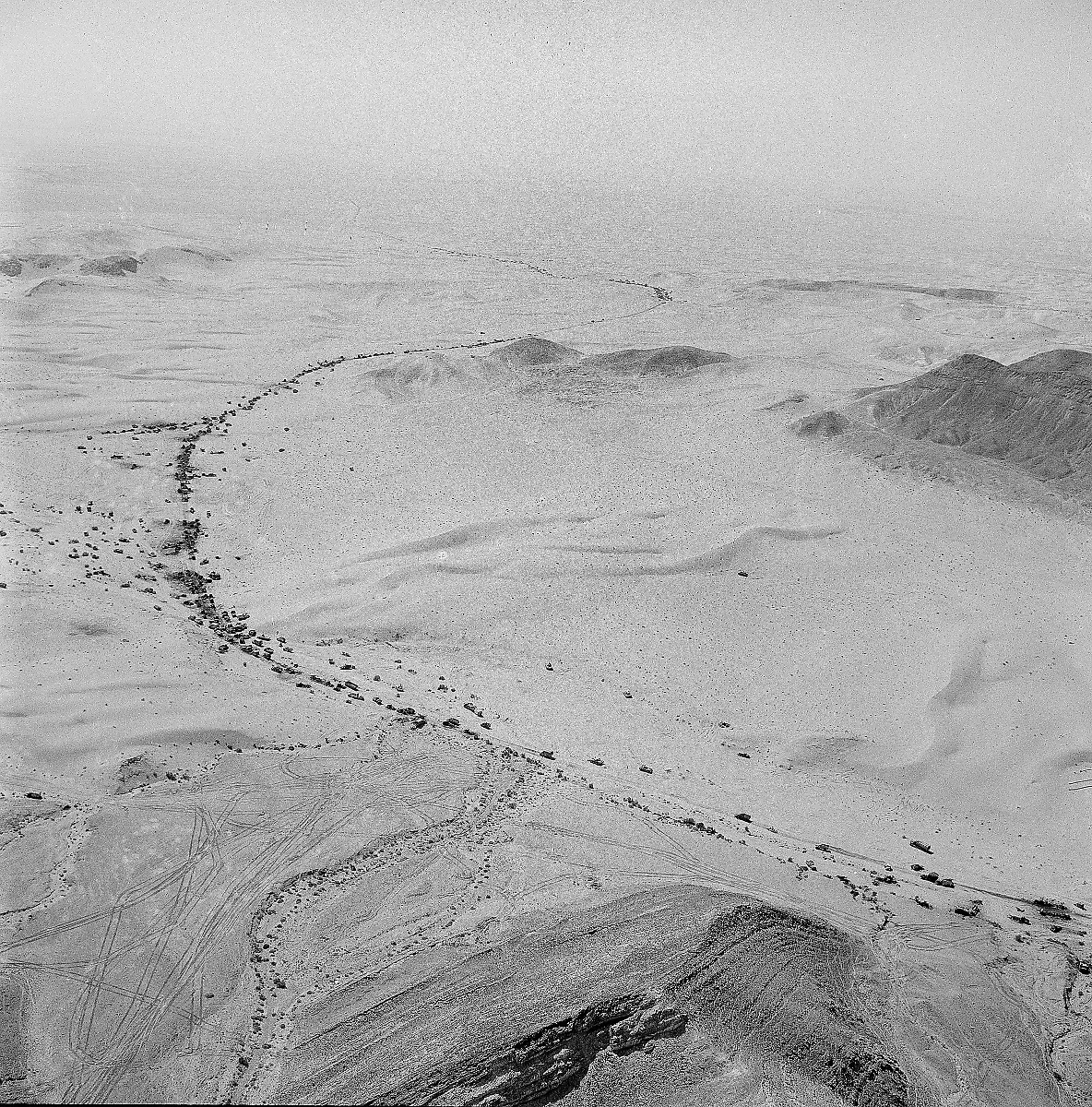

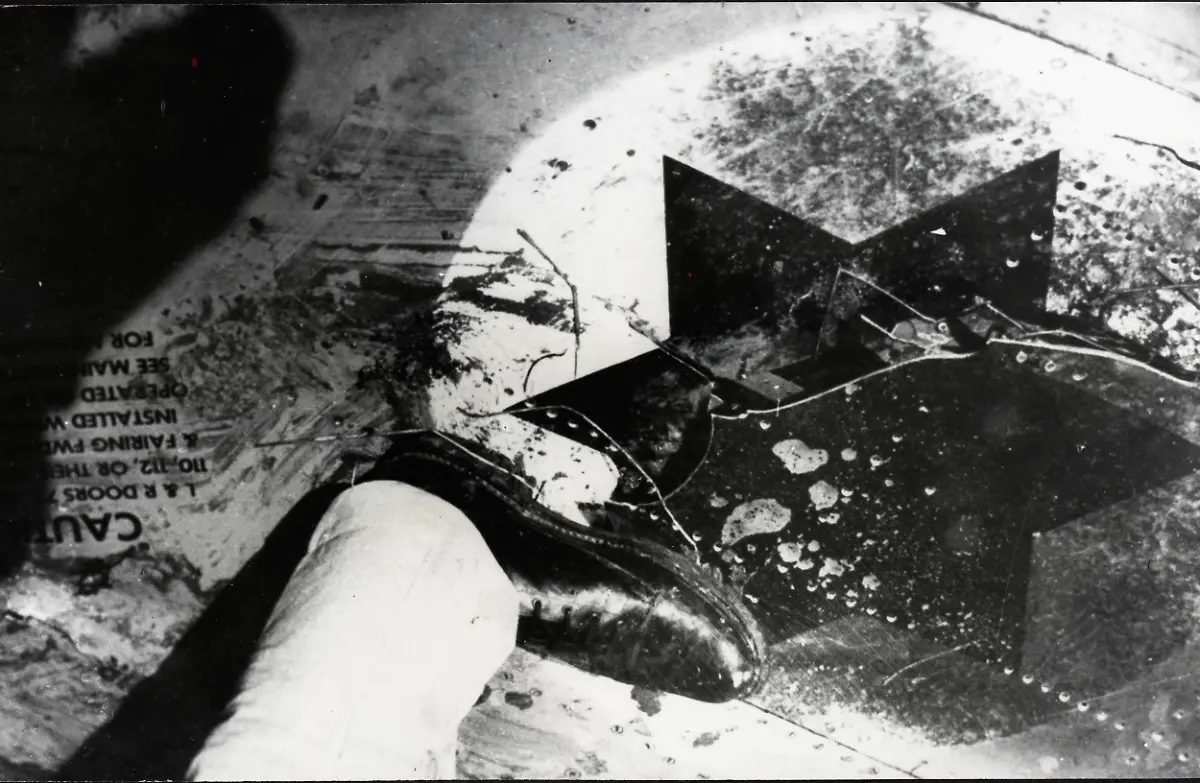

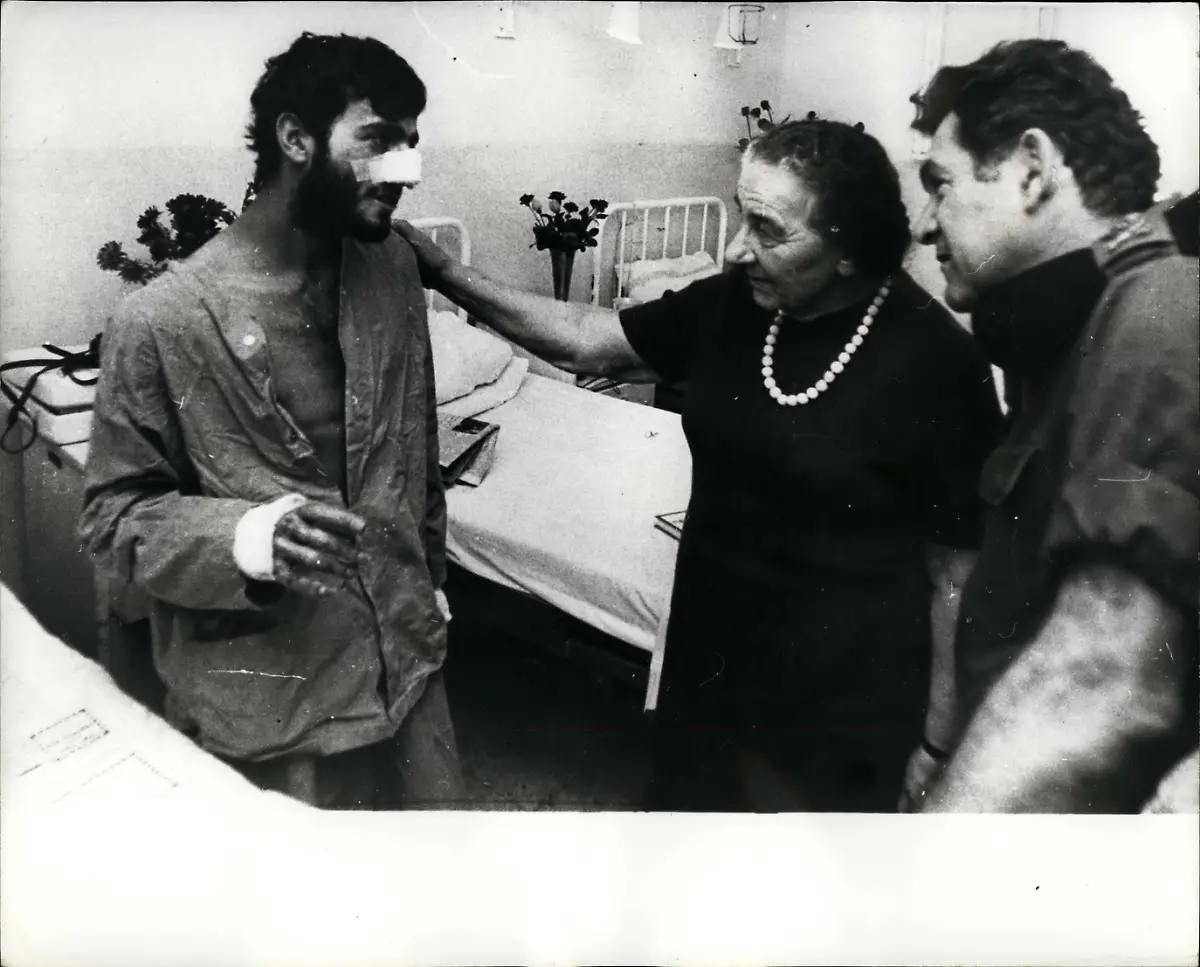

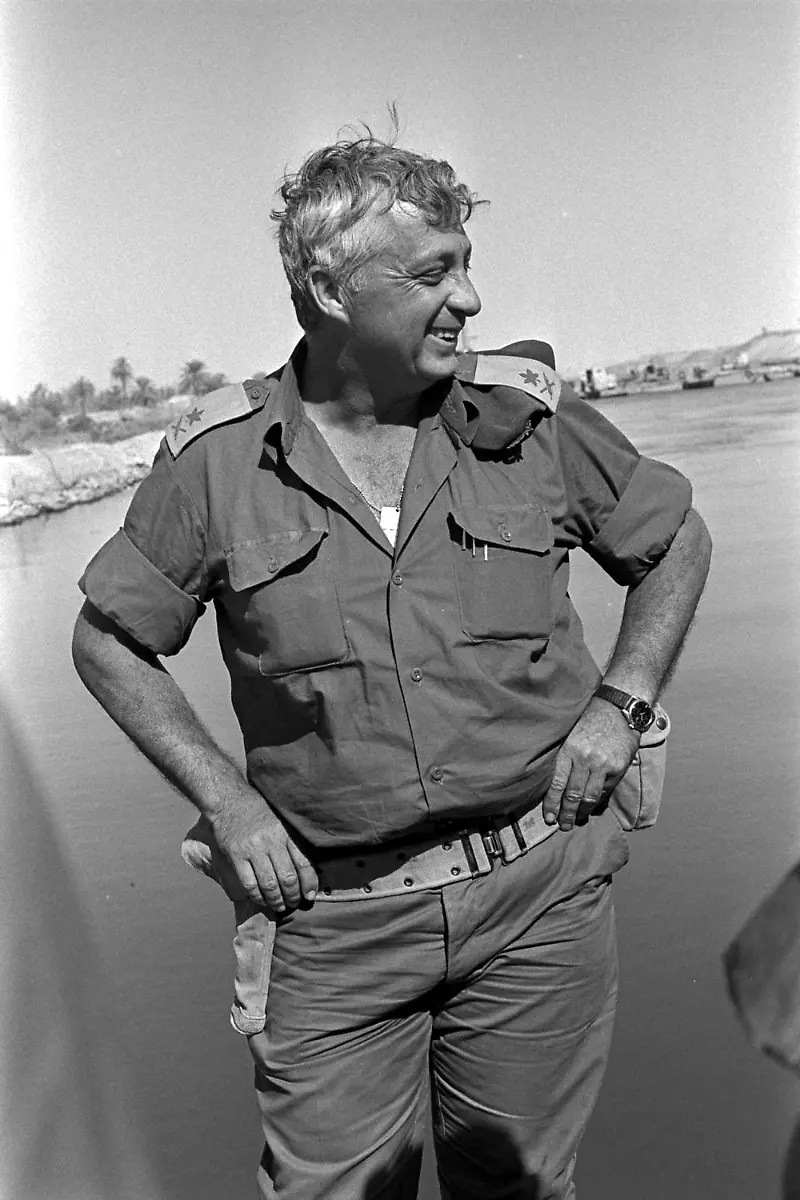

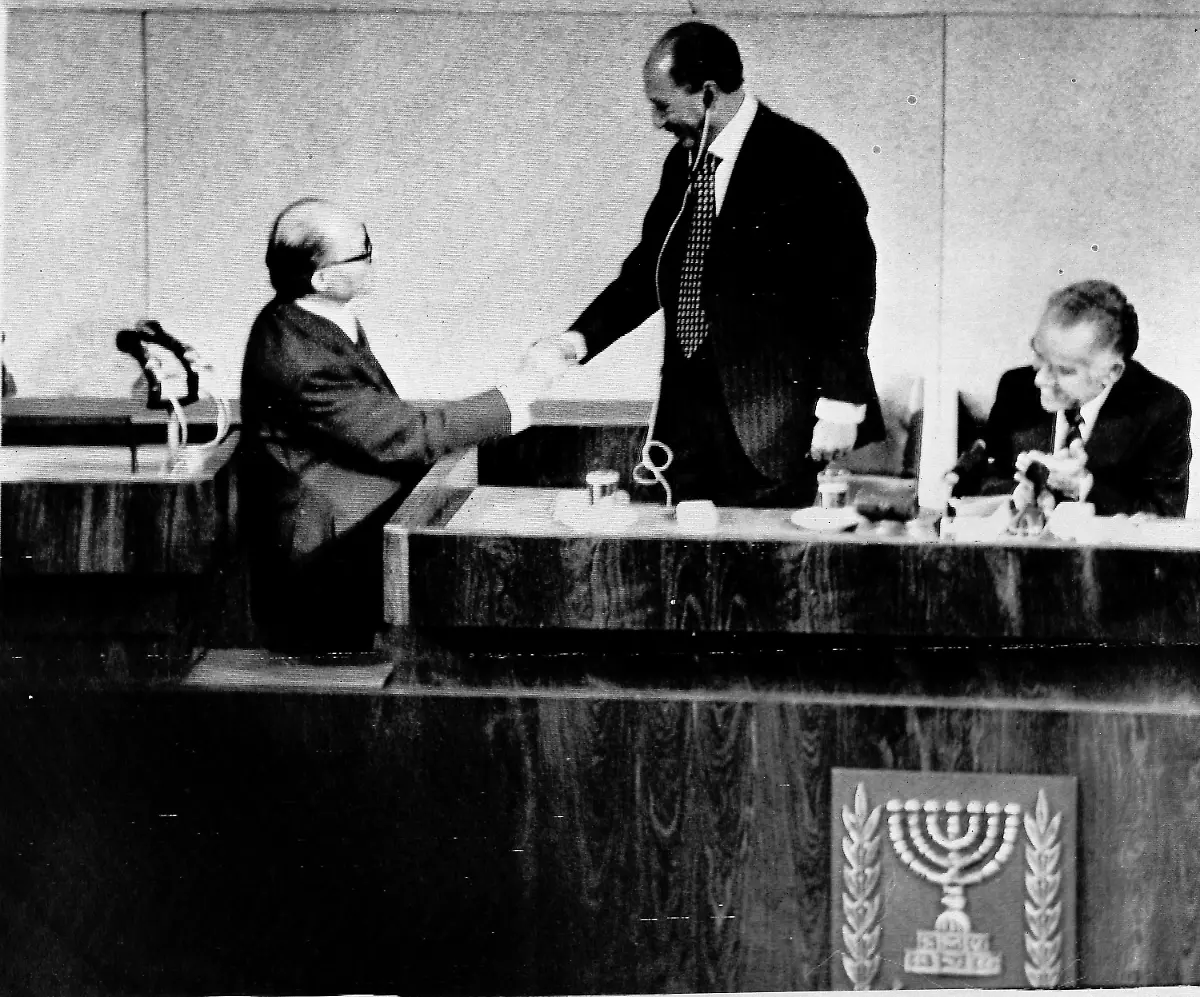

Im Ausnahmezustand von Anfang anWie sich Israel seit 75 Jahren behauptet

12.05.2023, 08:01 Uhr

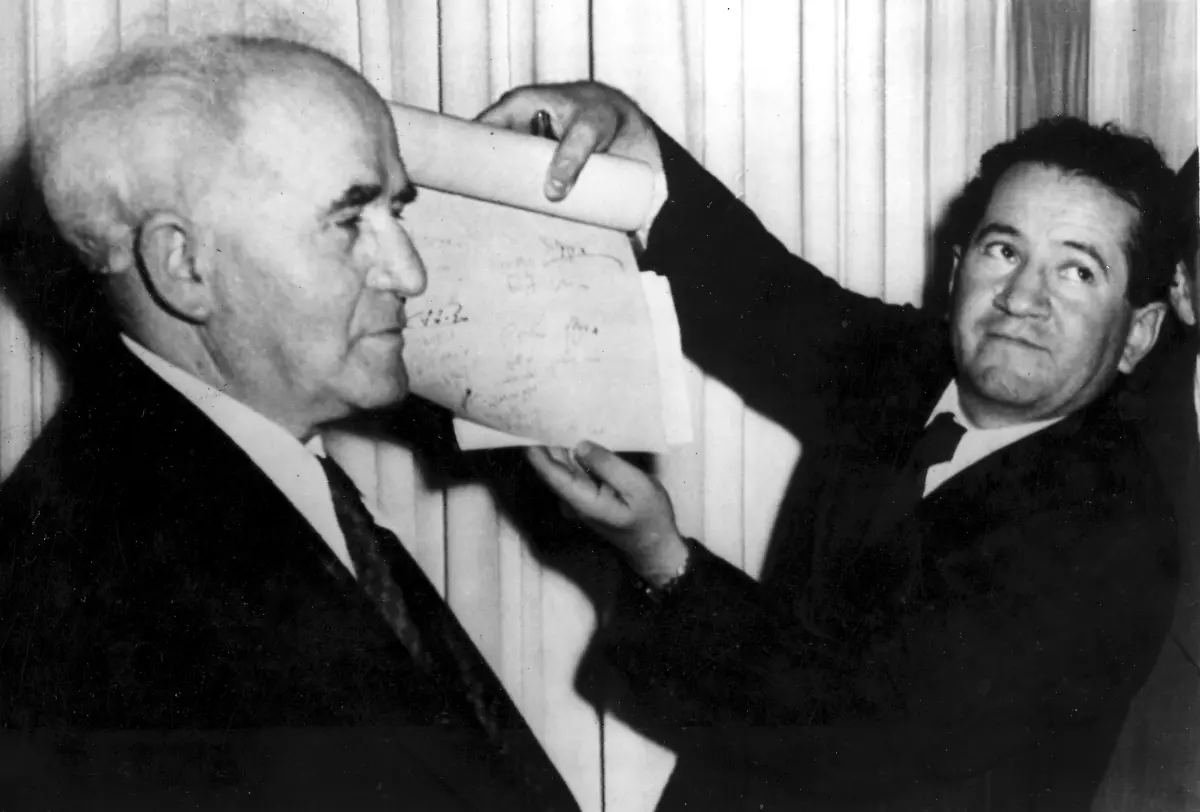

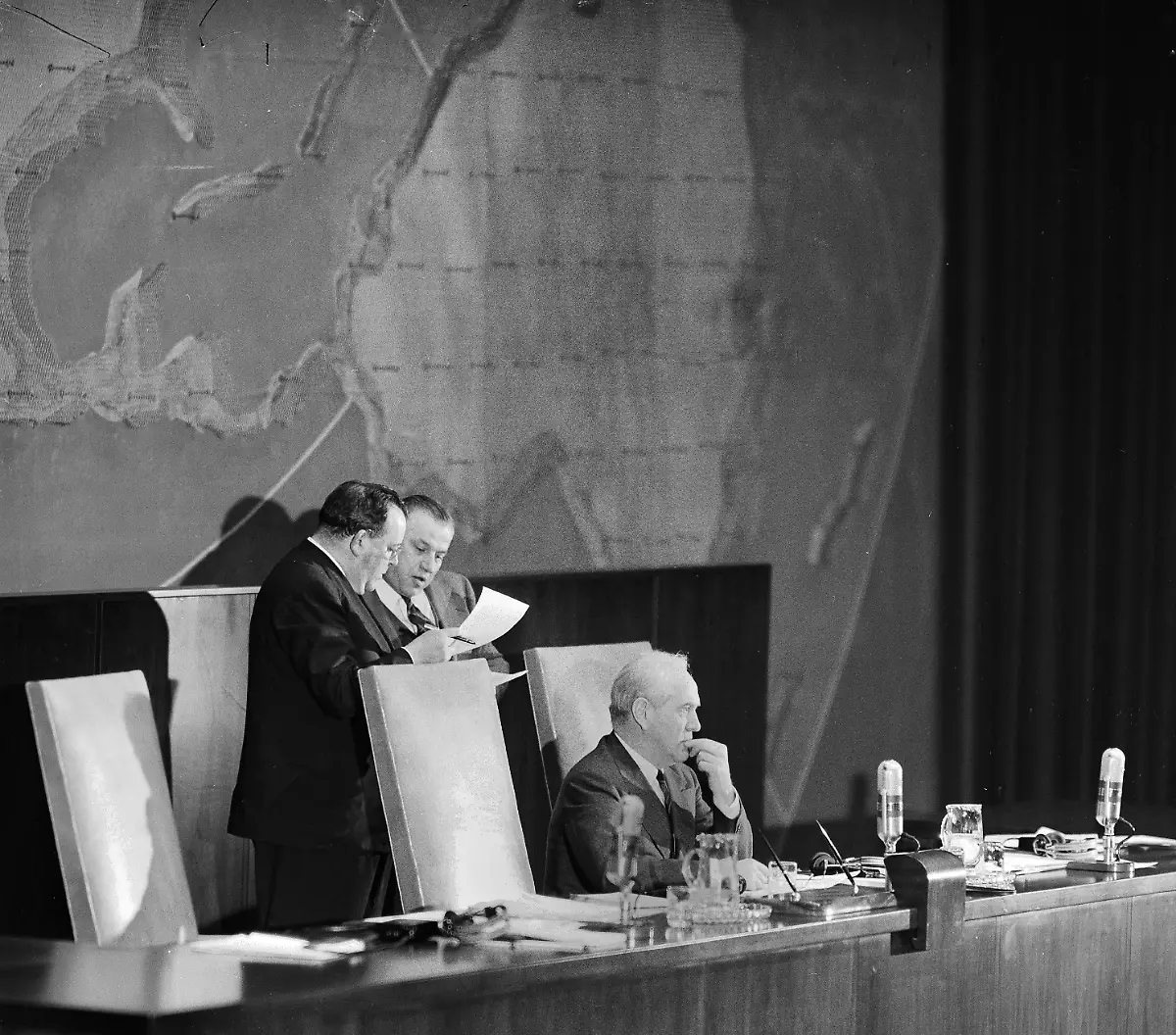

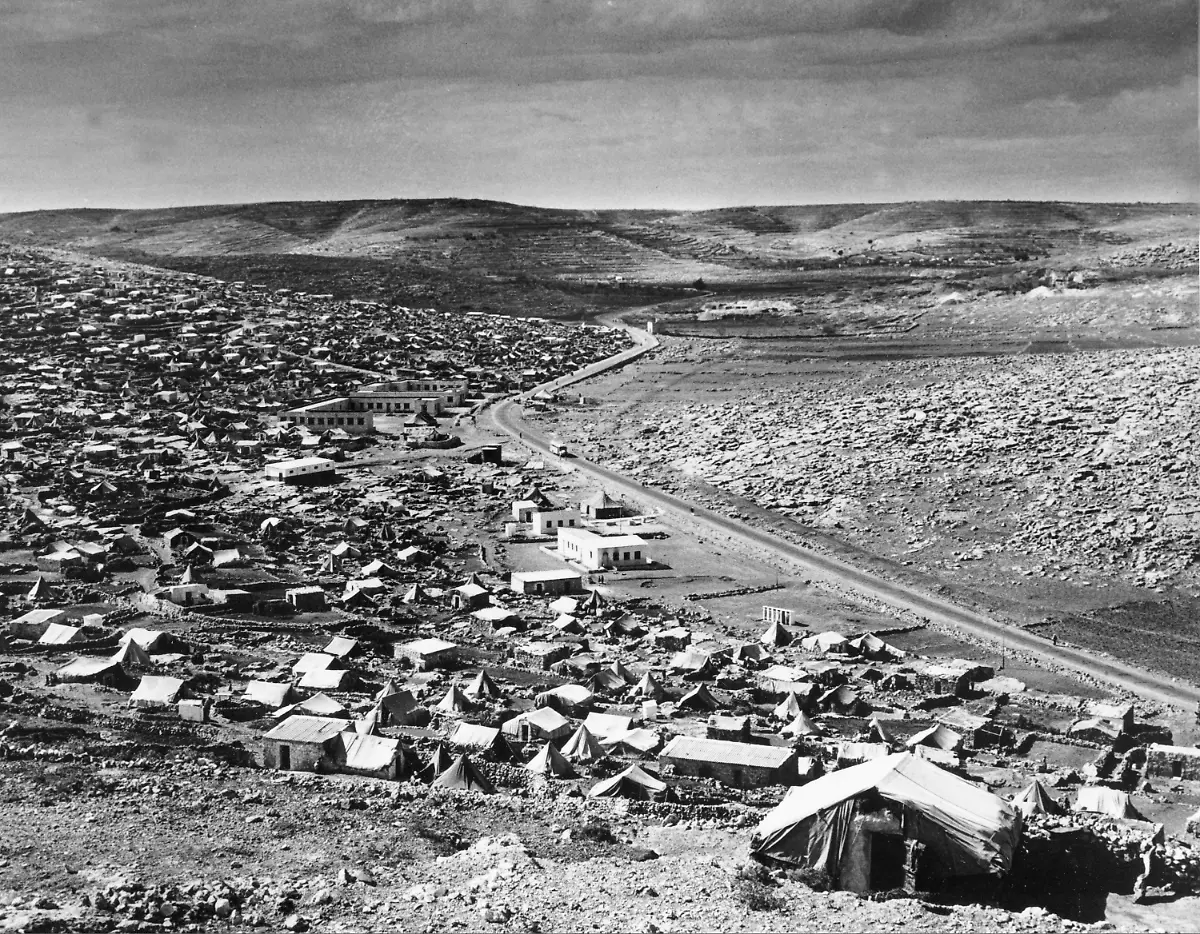

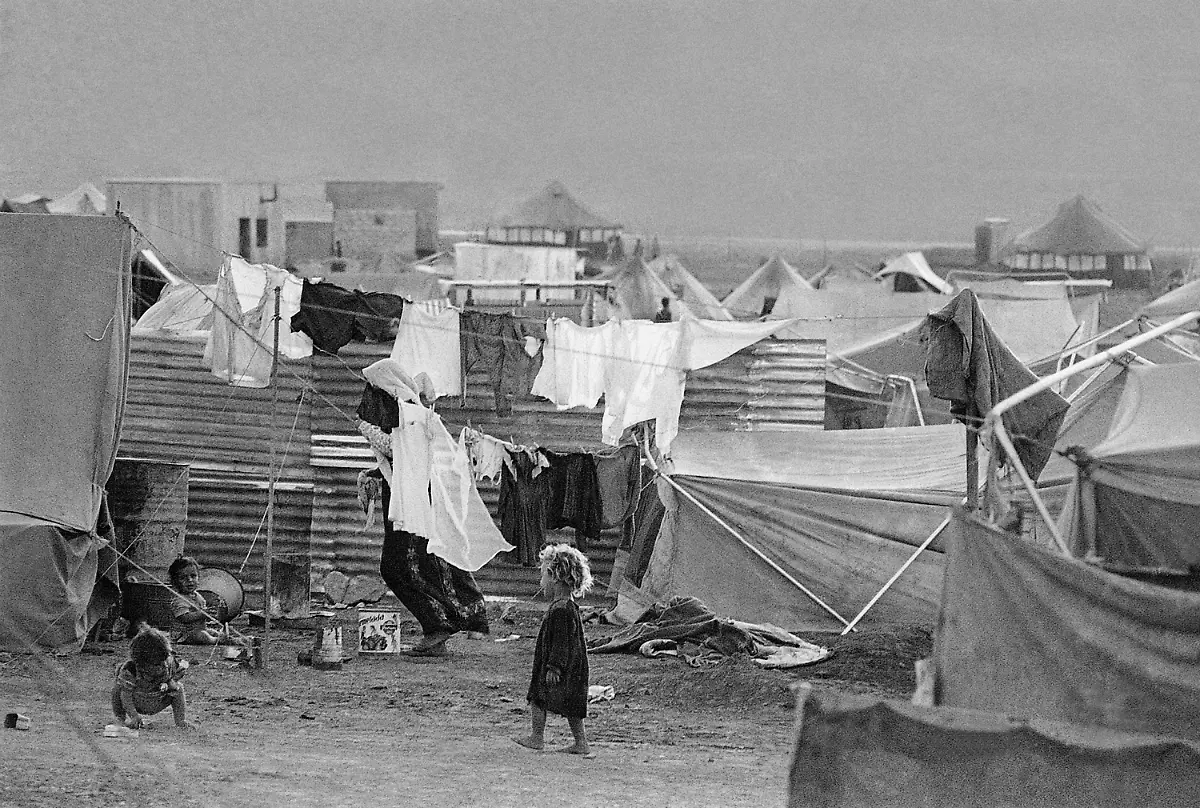

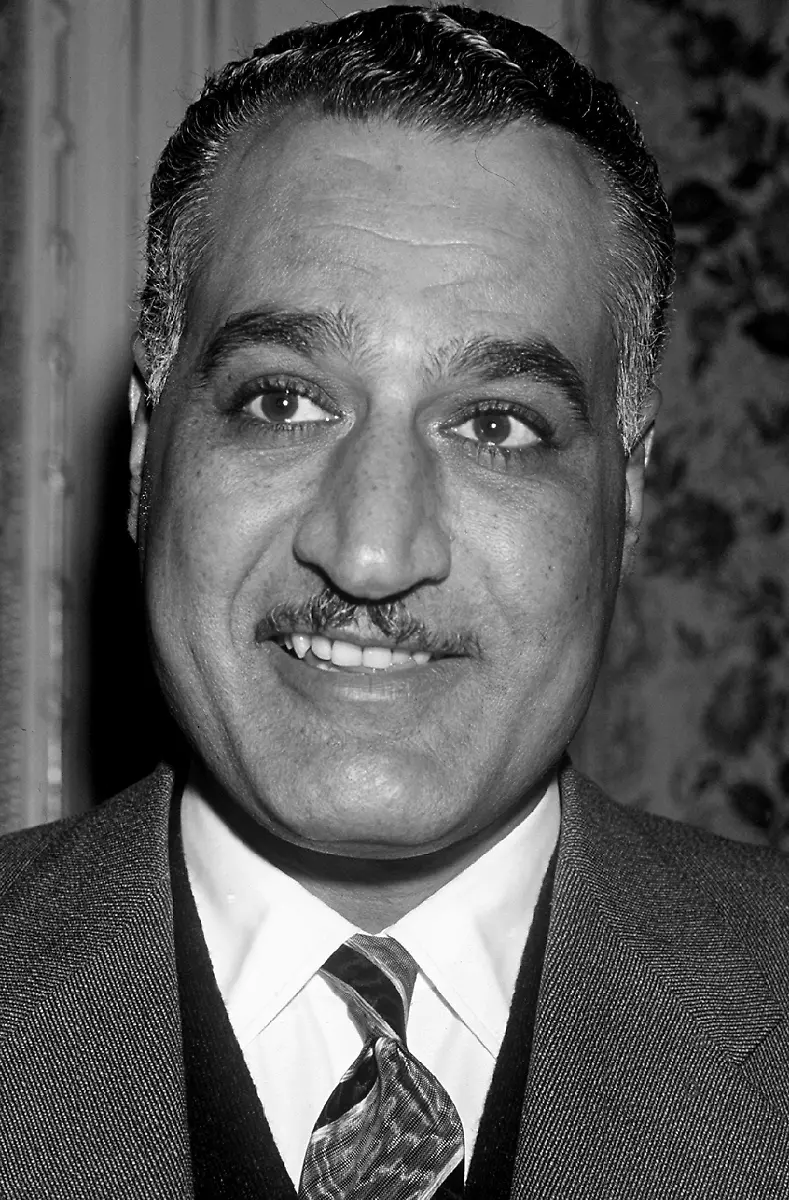

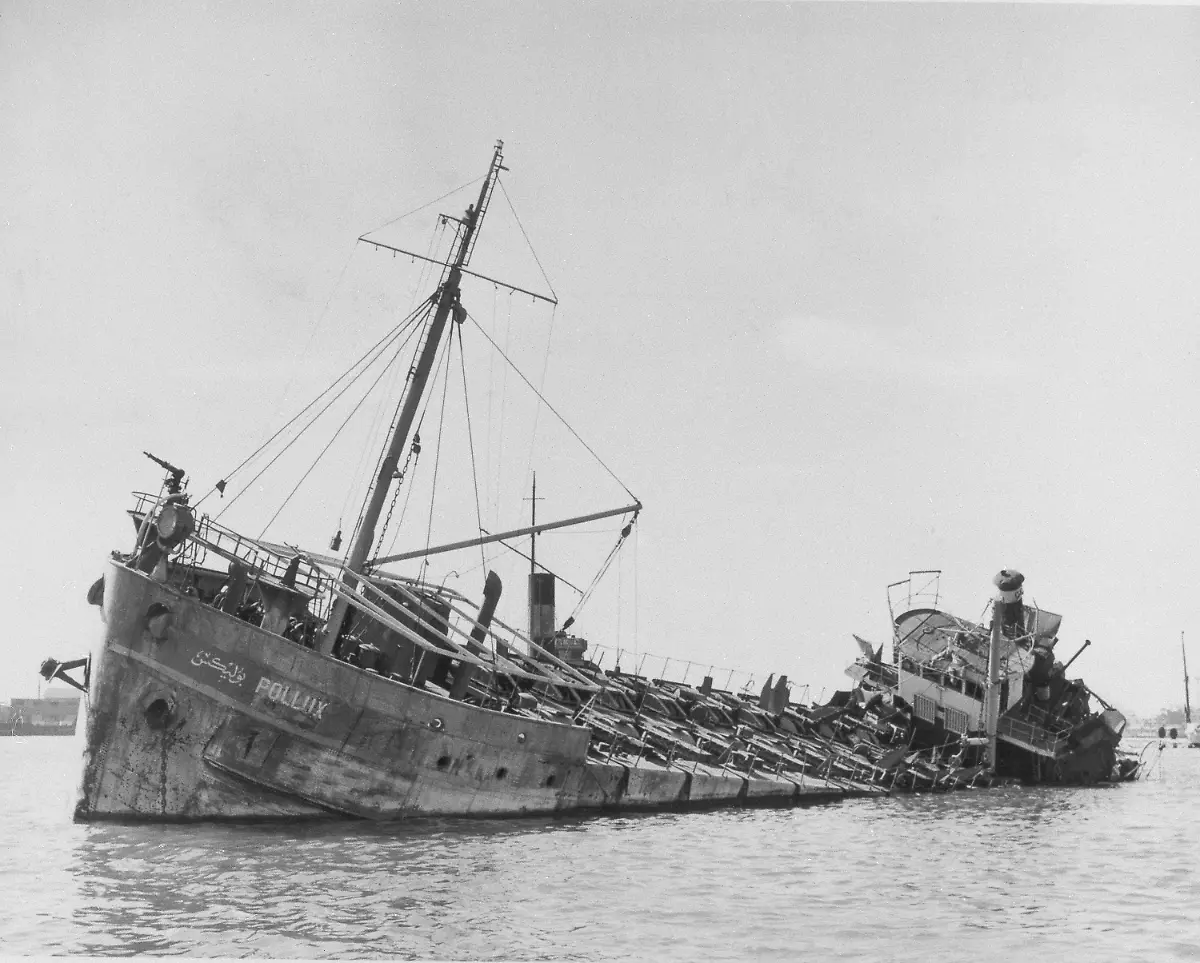

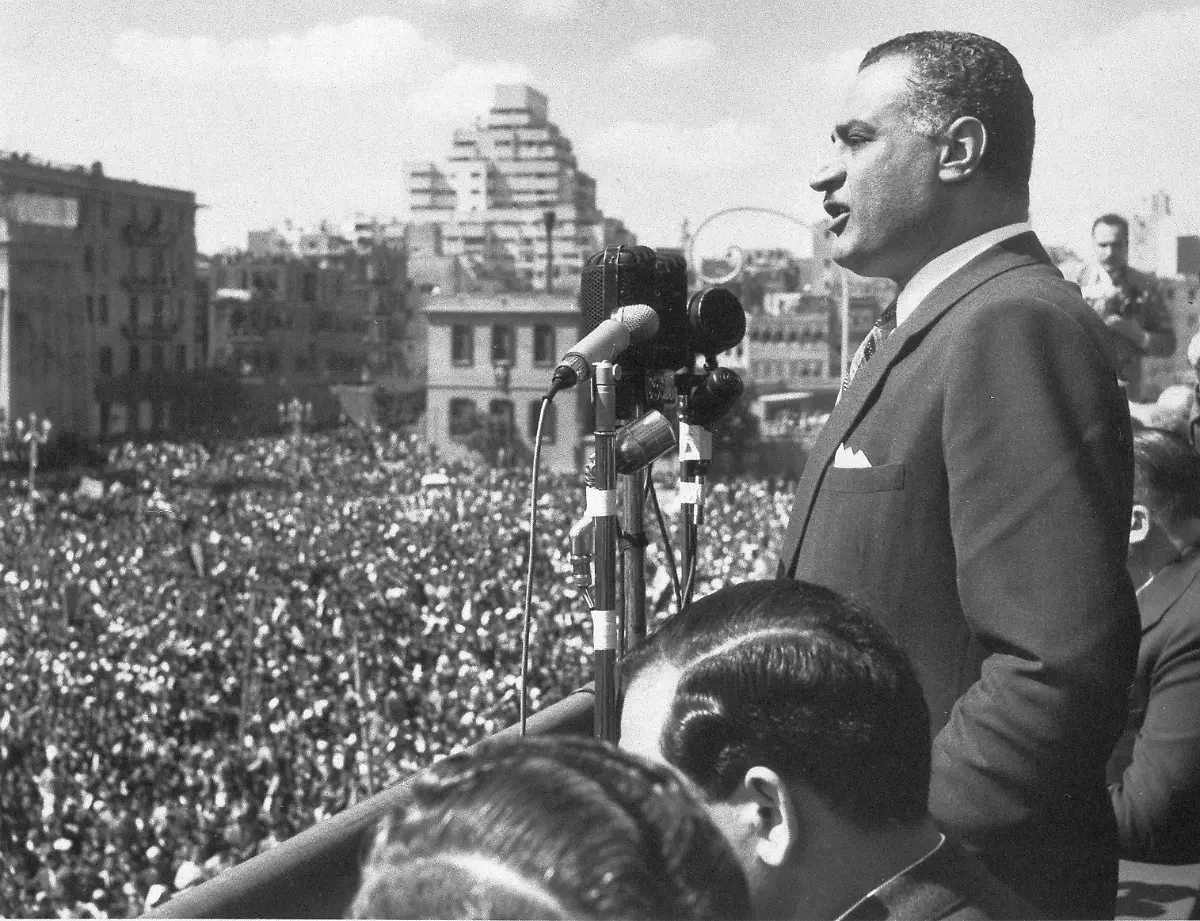

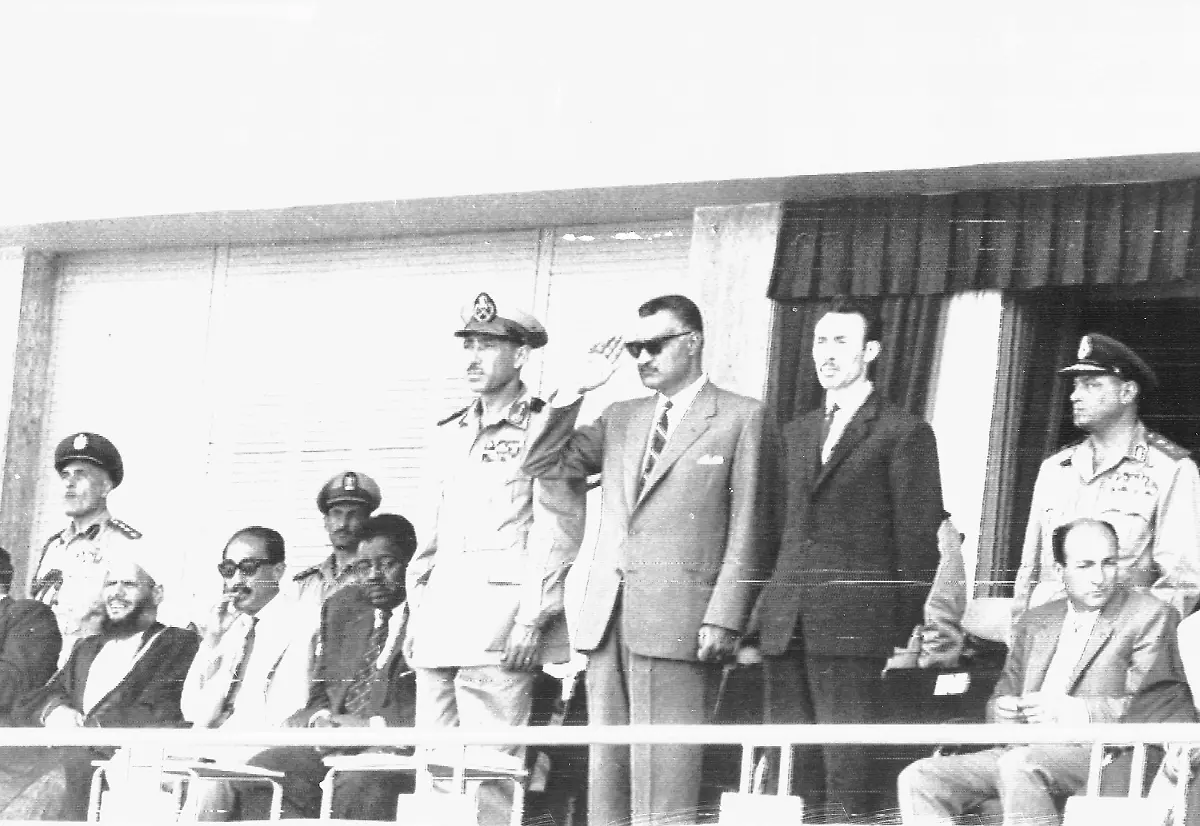

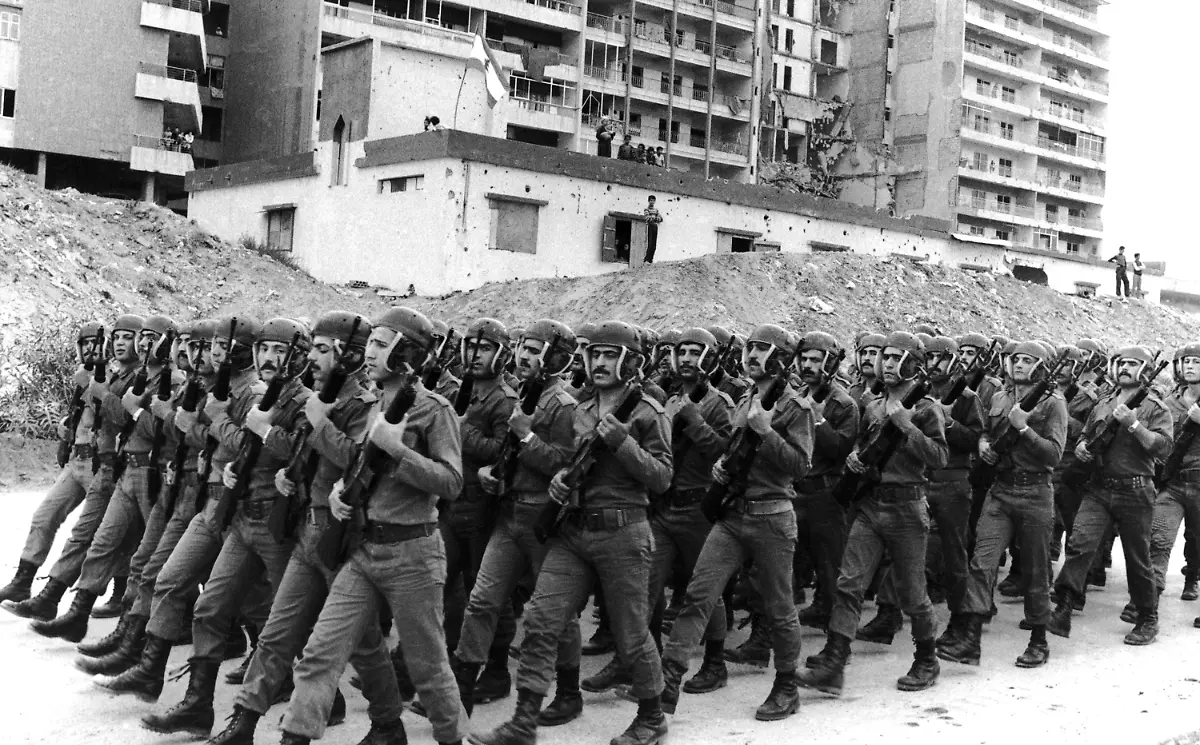

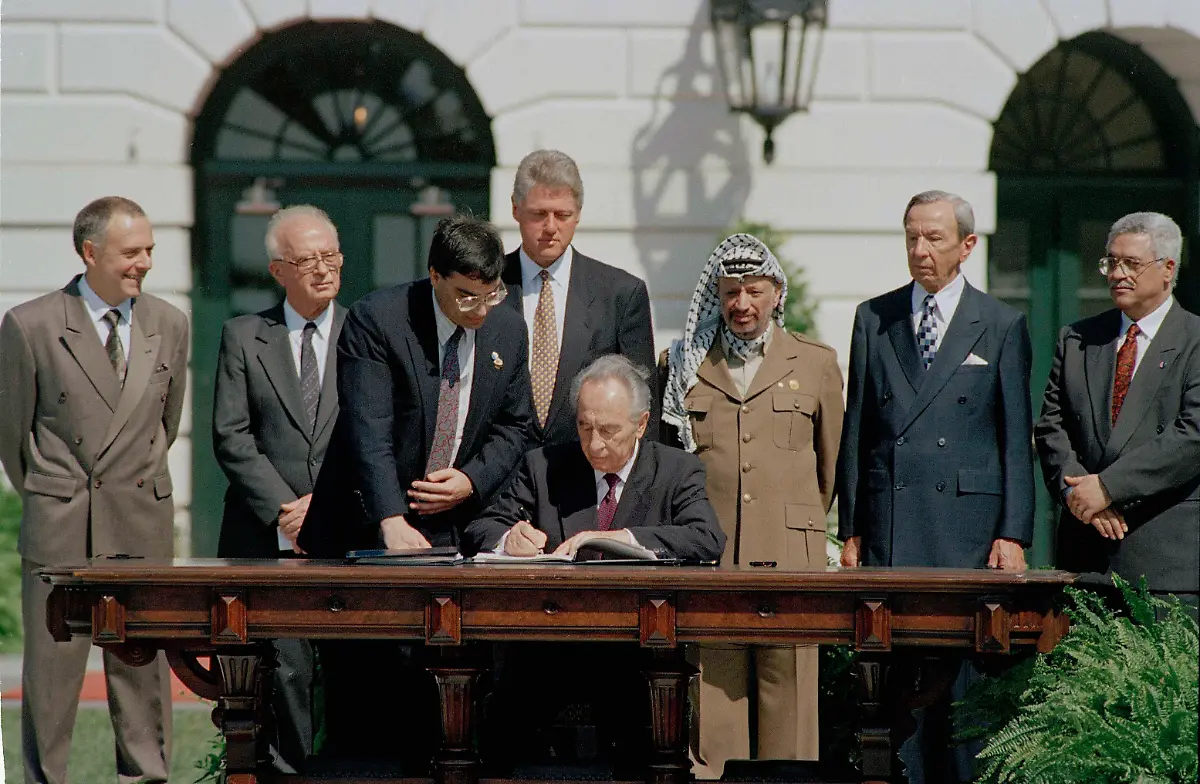

Von Anfang an ist die Zukunft ungewiss. Als Ben Gurion 1948 den Staat Israel ausruft, drohen die arabischen Nachbarn sogleich mit seiner Vernichtung. Es folgen Jahrzehnte geprägt von Terror und Kämpfen. Und bis heute ist kein Friede in Sicht.