Bilderserien

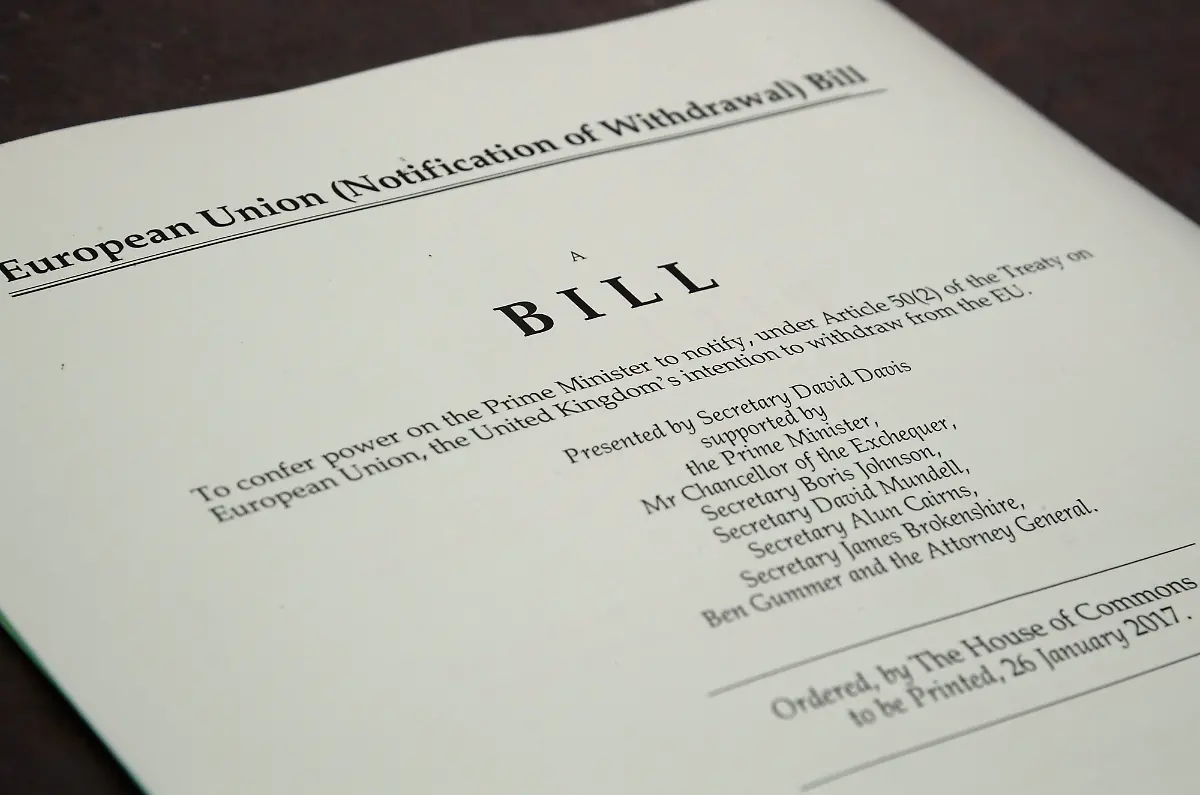

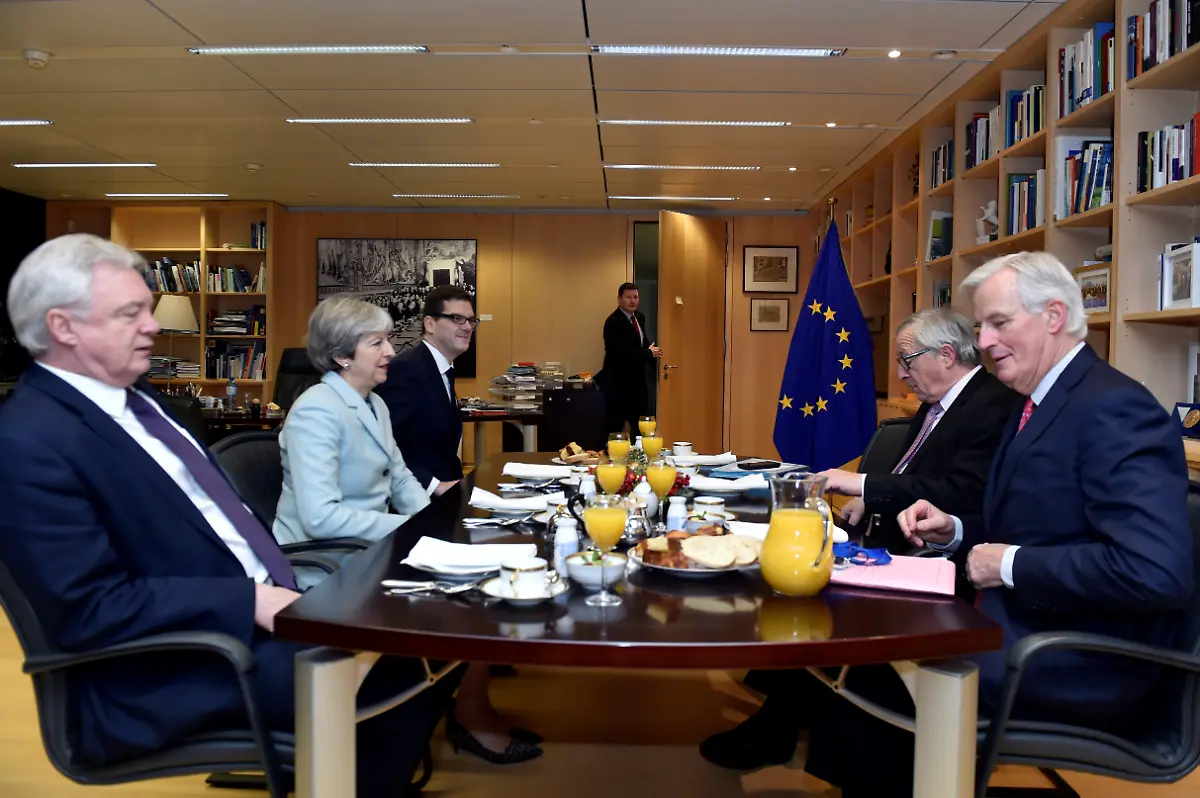

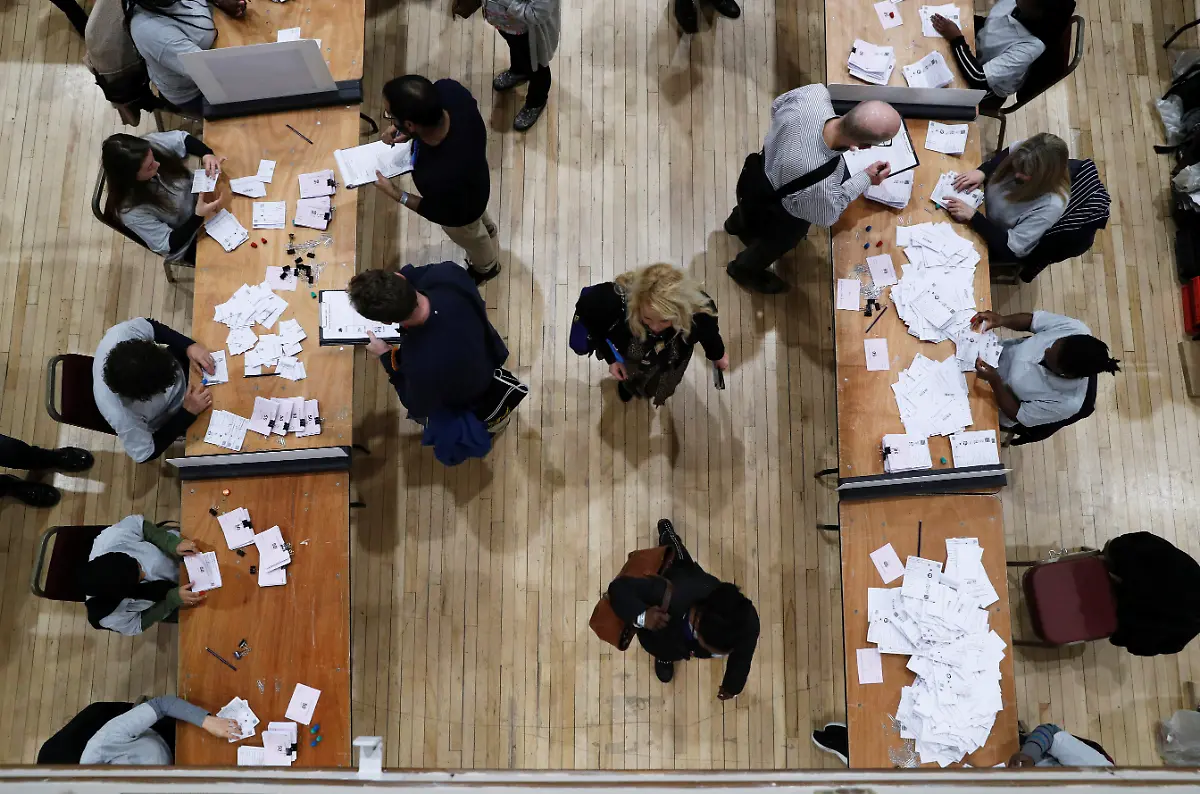

Zähe Scheidung Wie es zum Brexit-Drama kam

31.01.2020, 12:02 Uhr

Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum wurde der Austritt Realität. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?