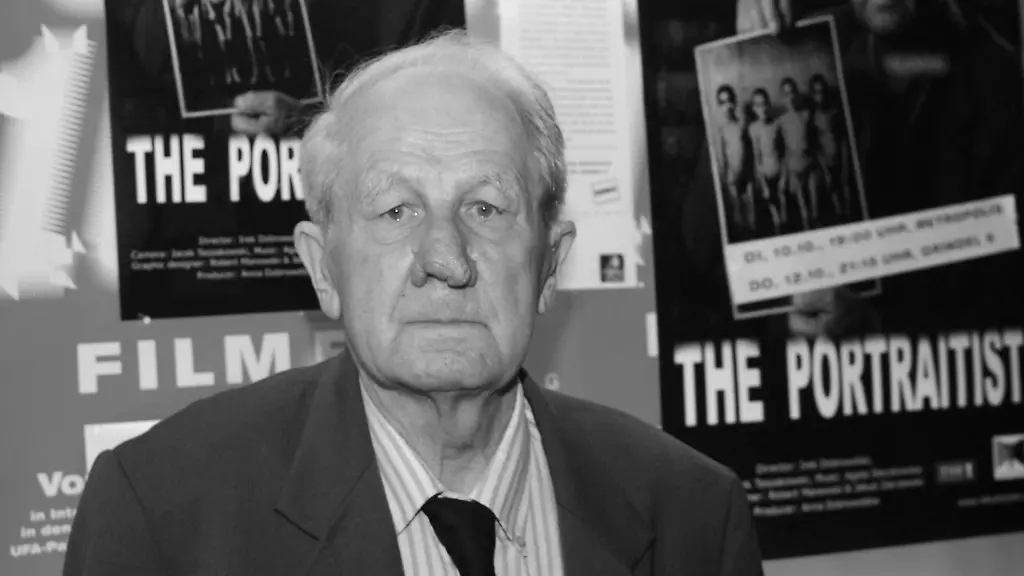

Zehntausende Auschwitz-PorträtsKZ-Fotograf Brasse tot

Als Nazi-Deutschland Krieg führt, kommt Wilhelm Brasse ins Vernichtungslager Auschwitz. Doch sein Beruf rettet ihm das Leben. Für den Erkennungsdienst fotografiert er fortan die Zwangsarbeiter. Jetzt stirbt Brasse im Alter von 95 Jahren. Kurz zuvor verstirbt auch der älteste überlebende Auschwitz-Häftling.

Der Fotograf des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, Wilhelm Brasse, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Brasse sei am Dienstag in dem südpolnischen Ort Zywiec verschieden, sagte ein Sprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Brasse war vom Lagerkommandanten Rudolf Höß gezwungen worden, den Horror des Konzentrationslagers mit einer Kamera zu dokumentieren.

Er arbeitete im sogenannten Erkennungsdienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeitern machte. Brasse musste aber auch das Grauen der pseudowissenschaftlichen Experimente eines Josef Mengele festhalten.

Brasse wurde 1917 in Österreich geboren und arbeitete zu Kriegsbeginn in Südpolen als Fotograf. Als Nazi-Deutschland Polen besetzte, schloss er sich der polnischen Untergrundarmee an. 1940 wurde Brasse beim versuchten Grenzübertritt nach Ungarn aufgegriffen und nach Auschwitz verschleppt. Als 1945 die Sowjetarmee anrückte, wurde Brasse mit 60.000 Mithäftlingen auf den Todesmarsch Richtung Deutschland geschickt. Im Mai 1945 befreite ihn die US-Armee aus einem Lager in Österreich.

Die Rettung von Nummer 3444

Rund 39.000 Negative seiner Auschwitz-Bilder konnte Brasse, der ehemalige Gefangene Nummer 3444, retten. Sie lagern heute im Archiv der Auschwitz-Gedenkstätte in Oswiecim. In einem Gespräch sagte Brasse 2009, es habe ihm das Leben gerettet, dass er der einzige professionelle Fotograf seiner Einheit gewesen sei. Doch nach dem Krieg habe er nicht mehr in dem Beruf arbeiten können. "Ich hatte immer diese armen jüdischen Kinder vor Augen." Willhelm Brasse soll auf dem Friedhof von Zywiec beigesetzt werden.

Bereits am Sonntag war Antoni Dobrowolski, der älteste überlebende Auschwitz-Häftling, gestorben. Der frühere Widerstandskämpfer starb im Alter von 108 Jahren in seinem Wohnort Debno in Westpommern. Der ehemalige Grundschullehrer hatte sich nach dem deutschen Überfall auf Polen der Geheimen Lehrerorganisation angeschlossen. Diese organisierte im Untergrund das Schulwesen. Die Organisation Tajna Organizacja Nauczycielska stand der Londoner Exilregierung nahe und war während des Stalinismus als "bürgerlich" verpönt.

Im Juni 1942 von der Gestapo verhaftet, kam Dobrowolski mit einem Häftlingstransport nach Auschwitz. Das sogenannte Stammlager war zunächst ein Konzentrationslager mit vor allem politischen polnischen Häftlingen, doch im nahe gelegenen Birkenau hatte bereits der Massenmord an jüdischen Häftlingen begonnen. Insgesamt wurden in Auschwitz-Birkenau mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet.

Grundschullehrer, Widerstandskämpfer, Häftling

Dobrowolski wurde später nach Groß-Rosen verlegt und erlebte die Befreiung durch amerikanische Truppen im Konzentrationslager Sachsenhausen. Nach dem Krieg arbeitete er in Polen wieder als Lehrer.

Das geheime Schulwesen Polens war eine in ganz Europa einzigartige Form des Widerstands. Die Nationalsozialisten hatten alle höheren Schulen und Universitäten geschlossen; in einigen der von Deutschland besetzten Gebiete war selbst der Grundschulunterricht schweren Beschränkungen ausgesetzt. Die Polen sollten nach den Plänen der Nationalsozialisten ein Volk von Arbeitssklaven werden.

In Privatwohnungen organisierten Lehrer wie Dobrowolski und Schüler insgeheim Unterricht vor allem für Gymnasialklassen und Studenten. Einer der vielen tausend jungen Polen, die im Untergrund lernten, war Karol Wojtyla, der spätere Papst Johannes Paul II.