Sicheres Wissen und offene Fragen"9 Grad sind unwahrscheinlich"

Der Klimaforscher Anders Levermann findet die Frage nach dem Anstieg der Temperaturen nicht so spannend. Ihn interessieren die offenen Fragen - wie die, ob und wann die Westantarktis schmilzt. Denn dann würde der Meeresspiegel stark ansteigen.

Der Klimaforscher Anders Levermann findet die Frage nach dem Anstieg der Temperaturen nicht so spannend. Ihn interessieren die offenen Fragen - wie die, ob und wann die Westantarktis schmilzt. Denn dann würde der Meeresspiegel stark ansteigen.

n-tv.de: Sie sprechen nicht gern über den Anstieg der globalen Mitteltemperatur - warum nicht?

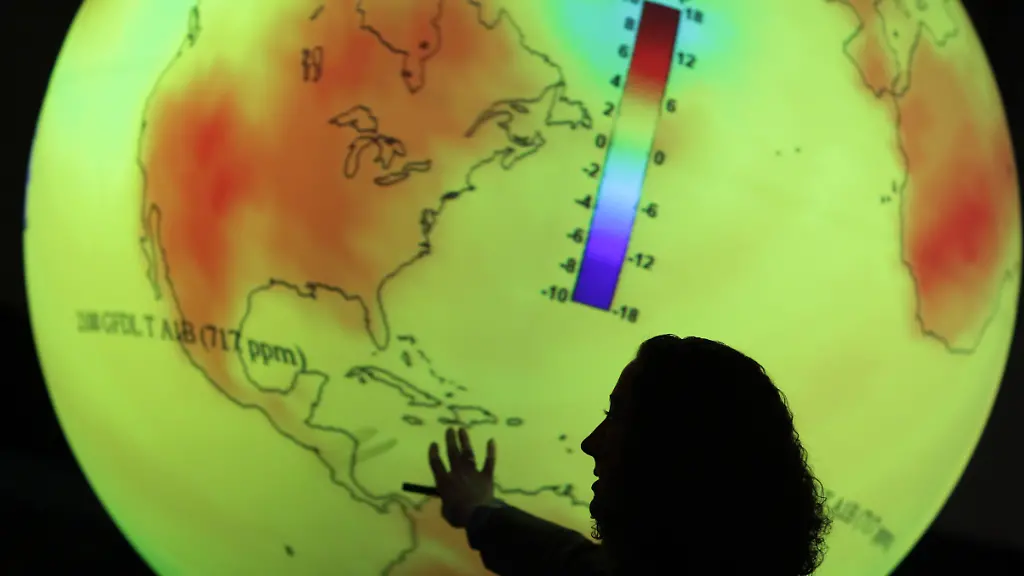

Anders Levermann: Der Anstieg der globalen Mitteltemperatur ist wissenschaftlich praktisch geklärt. Wir wissen, dass Kohlendioxid, Methan, Lachgas und so weiter die Temperatur erhöhen, im Großen und Ganzen kennen wir auch die klimatischen Rückkopplungen. Deswegen sind wir bei der Temperaturerhöhung schon seit wenigstens 10 Jahren relativ sicher. Offen ist noch, wie das die Dynamik des Klimas beeinflusst: Wie verändern sich Winde, wie verändern sich Extremereignisse, was passiert mit den Eisschilden, mit den Meeresströmungen? Das sind die aktuellen Forschungsfragen. Die Unsicherheit beim Anstieg der globalen Mitteltemperatur kommt vor allem durch die Unbekannten in der Sozioökonomie zustande - nicht aus der Physik.

Also dadurch, ob und wie stark wir Klimaschutz betreiben?

Ja, das ist entscheidend für die Entwicklung der zukünftigen Temperatur. Allerdings, eine physikalische Unsicherheit gibt es. Das ist die Frage, ob die Klimasensitivität möglicherweise sehr viel höher ist als wir annehmen.

Die Klimasensitivität …

Das ist die Erhöhung der Temperatur, die man bekommt, wenn man den CO2-Gehalt der Atmosphäre im Vergleich zur vorindustriellen Zeit verdoppelt, kurz gesagt: die Übersetzung von Treibhausgasen zu Temperatur. Wir wissen, dass die Klimasensitivität nicht sehr viel niedriger ist als wir annehmen, aber wir wissen nicht, ob sie sehr viel höher ist. Diese Frage wird sich allerdings auch in Zukunft nicht wirklich klären lassen. Es hört sich seltsam an, aber wir sind relativ sicher, dass wir in dieser Richtung unsicher bleiben werden.

Wir bekommen immer wieder Mails von Leuten, die nicht an die Erwärmung glauben. Erst kürzlich schrieb jemand, 0,7 Grad in 100 Jahren seien doch kein Problem, gefolgt von den üblichen Beschimpfungen. Wie schlimm sind 0,7 Grad?

Die 0,7 Grad Erwärmung im globalen Mittel im Vergleich zu der Zeit vor der industriellen Revolution, die wir bislang erreicht haben, sind in gewissem Sinne tatsächlich nicht so schlimm. Schlimm ist die Erwärmung, die noch kommt. Wir hoffen, dass die Risiken und die Folgen der Erwärmung handhabbar bleiben, wenn wir unter 2 Grad bleiben. Der Pfad, auf dem wir gerade sind, führt uns aber bis zum Ende des Jahrhunderts zu 4 oder 5 Grad. Ich persönlich glaube nicht, dass die Gesellschaftsform, wie wir sie derzeit in Europa gewohnt sind, mit Rechtsstaatlichkeit, bürgerlichen Freiheiten und wirtschaftlicher Prosperität, solch einen rapiden Temperaturanstieg überstehen würde.

Wie sinnvoll ist die Festlegung auf das 2-Grad-Ziel? Wie tragfähig ist diese Festlegung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten?

Die Frage, ob wir unter 2 Grad, 1,5 Grad oder 3 Grad bleiben wollen, ist eine politische Entscheidung. Ob wir diese Ziele erreichen können, ist eine naturwissenschaftliche Festlegung. Da ist die Antwort klar: 2 Grad sind erreichbar bei sehr starken Klimaschutzmaßnahmen, bei einer Reduktion des CO2-Ausstoßes um wenigstens 50 Prozent, eher 80 Prozent bis 2050, danach Null-Emissionen. Auf diesem Gebiet bin ich kein Experte, aber ich bin überzeugt, dass man das nur hinbekommt, wenn man es mit wirtschaftlicher Prosperität verbindet - mit einem wirtschaftlichen Wachstum, das nicht auf Ressourcenausbeutung beruht - Verzicht ist nicht schnell und umfassend genug, um dieses globale Problem zu lösen.

Kommen wir zu den Folgen der Erwärmung. Die Westantarktis ist vom abrupten Eisverlust bedroht. Warum nur die westliche Antarktis?

Die Westantarktis ist in einer besonderen Situation. Dort befindet sich der Boden, auf dem das Eis aufliegt, unter dem Meeresspiegel und das Eis ragt aus dem Meer heraus. So etwas nennt man ein marines Eisschild. In der Westantarktis fällt der Untergrund landeinwärts zudem weiter ab. Dies führt dazu, dass sich ein beschleunigter Eisverlust möglicherweise immer weiter verstärken könnte - praktisch ein Selbstentleeren des Eisschildes.

Über welche Zeiträume reden wir da? Wie abrupt könnte das sein?

Das ist die große Frage. Wenn so ein Eisverlust begonnen hat, dann kann man ihn möglicherweise nicht mehr stoppen. Das meinen wir mit abrupt. In den letzten fünf Millionen Jahren ist so etwas mehrfach passiert. Wir wissen, dass es danach stets einen Meeresspiegelanstieg von 5 Metern gab, von denen allein 3,5 aus der Westantarktis kamen, weitere 1,5 aus der Ostantarktis. In der Vergangenheit hat das allerdings immer 1000 bis 7000 Jahre gedauert, bei 1000 Jahren also 50 Zentimeter in 100 Jahren, bei 7000 Jahren entsprechend weniger.

Das ist nicht sehr schnell.

Die früheren Klimaveränderungen gingen sehr viel langsamer vonstatten als der Klimawandel, den wir heute erleben. Die waren verbunden mit der Veränderung der Bahn der Erde um die Sonne - das ist der Takt, in dem sich Eiszeiten bilden und wieder verschwinden. Normalerweise wird in den 5000 Jahren zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit ein Temperaturunterschied von 5 Grad erreicht. Wenn wir beim derzeitigen Ausstoß von Treibhausgasen bleiben, könnte es bei uns in 100 Jahren soweit sein.

Sie arbeiten derzeit am fünften Sachstandsbericht des IPCC, der 2013/14 erscheinen soll. Wird es darin irgendwelche Überraschungen geben?

Das können wir noch nicht vorhersagen - sonst wären es ja kein Überraschungen. Wir werden wieder ein Meeresspiegelkapitel haben, soviel ist sicher …

… das Sie als Leitautor betreuen.

Im vierten Sachstandsbericht gab es so ein Kapitel nicht, in denen davor schon. Wir werden auch verstärkt versuchen, regionale Aussagen zu machen. Das gilt für die erste Arbeitsgruppe, die sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen beschäftigt. Über die anderen zwei Arbeitsgruppen kann ich nichts sagen. Überraschungen halte ich aber für unwahrscheinlich, denn wir basieren den Bericht ja auf den bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnissen, das heißt, die Überraschungen würde es schon vorher geben. Wir fassen das Ganze zusammen und geben eine Einschätzung, welche Ergebnisse robust und welche weniger robust sind.

Gibt es eine Schwelle, durch die gewissermaßen automatisch eine höhere Erwärmung erreicht würde, indem also beispielsweise eine Erwärmung um 4 Grad automatisch auf 6 Grad hinauslaufen würde?

Theoretisch könnte das durch die Kipp-Elemente im Klimasystem passieren. Aber das wissen wir noch nicht, das wird gerade untersucht. Auch an unserem Institut, unter anderem von mir.

Gibt es ein oberes Limit der Erwärmung, an dem einfach Schluss ist?

Das ist schwer zu sagen - theoretisch schon. Aber für alle praktischen Belange, das heißt für die nächsten Jahrhunderte, gibt es die nicht. Es gibt Simulationen, die uns bis zum Jahr 2200 eine Erwärmung um 8 bis 9 Grad geben. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, das wird nicht passieren, denn um diese Erwärmung zu erreichen, muss es ja eine Industrie und eine Kultur geben, die Treibhausgase ausstößt. Die Folgen einer solchen Erwärmung hätten nach meiner Auffassung einen so starken Einfluss auf die Gesellschaft, dass wir das nicht erreichen werden.

8 bis 9 Grad bis 2200, das wäre das Worst-Case-Szenario?

Ja, das würde die Linie fortschreiben, auf der wir gerade sind. Wenn man die bis 2200 weiterführt, bis keine Kohle mehr da ist, dann kommt man zu diesen Zahlen.

Sie sind Wissenschaftler und Sie haben mit der Politik nur insoweit zu tun, als Sie Grundlagen liefern für politische Entscheidungen. Haben Sie trotzdem Hoffnungen mit Blick auf die Klimakonferenz von Cancún?

Ich erwarte von der Konferenz von Cancún, dass die Wirtschaft wieder damit rechnen kann, dass wir Klimaschutz betreiben. Ich erwarte kein Abkommen, aber was passieren muss ist, dass wieder klar wird, dass es über kurz oder lang ein Abkommen geben wird. Dann weiß die Wirtschaft, dass sie sich darauf einstellen muss, dass CO2 einen ernsthaften Preis bekommt.

Mit Anders Levermann sprach Hubertus Volmer