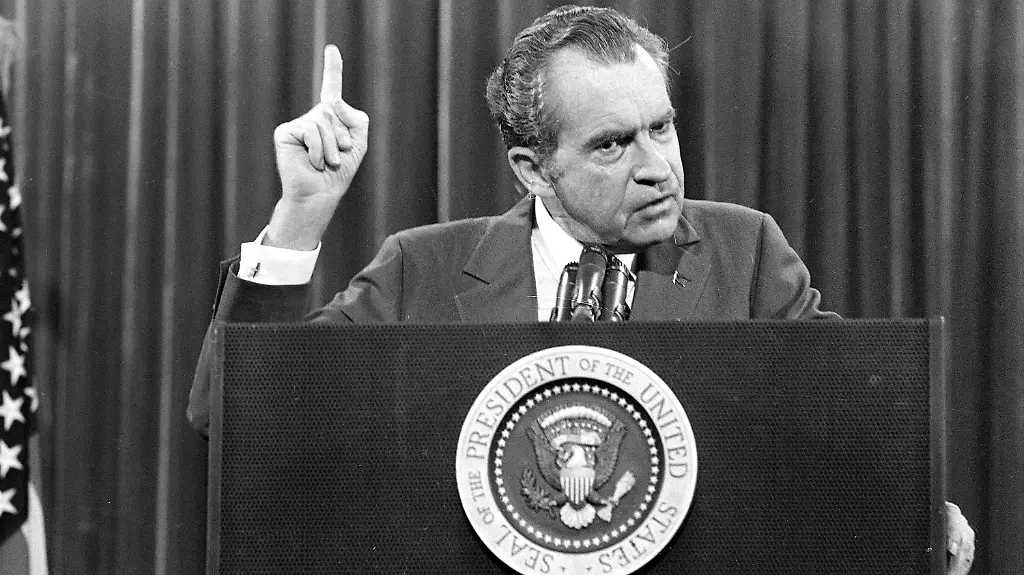

40 Jahre nach dem SkandalNixons Niedertracht übertraf Watergate

Mit einem Einbruch in die Wahlkampfzentrale der Demokraten beginnt am 17. Juni 1972, was bis heute als größte politische Affäre der jüngeren Geschichte der USA gilt: Watergate. Jahrzehnte später und um unzählige Indizien reicher greifen die Journalisten, die den Skandal einst aufdeckten, wieder zur Feder. Ihr Fazit: "Nixon war viel schlimmer als wir dachten."

In der Nacht des 17. Juni 1972 weckt ein Stück Klebestreifen die Aufmerksamkeit des Wachmanns Frank Willis. Es haftet über einem Türschloss des Watergate-Komplexes in Washington. Willis vermutet darin ein Zeichen für einen Einbruch. Doch tatsächlich ist jener Klebestreifen viel mehr. Er ist das erste Indiz für den größten politischen Skandal, den die Vereinigten Staaten in ihrer jüngeren Geschichte erlebten.

In jenem markanten Gebäude mit den weißen, geschwungenen Fassaden befindet sich die Wahlkampfzentrale der US-Demokraten. In den Büroräumen trifft die Polizei nicht auf Kleinkriminelle mit Skimasken. Sie nimmt fünf Männer in gepflegten Anzügen und Gummihandschuhen fest, die gerade dabei sind, Wanzen an den Arbeitsplätzen der Demokraten zu verstecken. Einer der Männer trägt einen Scheck über 25.000 Dollar in seiner Hosentasche - ausgestellt vom "Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten". Der Präsident, das ist der Republikaner Richard Nixon.

Die Nachwuchs-Reporter der "Washington Post", Carl Bernstein und Bob Woodward, beginnen zu recherchieren. "Deep Throat", ein geheimer Informant, der sich später als FBI-Agent Mark Felt entpuppt, gibt ihnen den entscheidenden Tipp: "Folgt dem Geld!" Bernstein und Woodward folgen. Schnell sind sie sicher: Nixon persönlich zeichnet für die Spionageaktion verantwortlich: Die Watergate-Affäre ist geboren.

40 Jahre sind seitdem vergangen. Nixon trat wegen des Skandals 1974 als bislang einziger Präsident in der Geschichte der USA von seinem Amt zurück. Bernstein und Woodward gewannen für ihre Recherchen den Pulitzer-Preis. Und jetzt holen sie zum nächsten Schlag gegen den Republikaner aus. In einem Leitartikel in der "Washington Post" schreiben sie, dass ihre Berichte über den Einbruch in die Wahlkampfzentrale und die Verwicklung Nixons darin "nur eine flüchtiger Blick auf ein eigentlich viel größeres Übel waren". Die Journalisten unterstellen Nixon heute, das Weiße Haus in ein "kriminelles Unternehmen" verwandelt zu haben.

Nixons Feinde

Die jüngsten Recherchen von Bernstein und Woodward basieren vor allem auf den "Nixon-Tapes", Tonaufnahmen von Konferenzen und Telefongesprächen, die der Präsident in den Jahren von 1971 bis 1973 heimlich in seinen Regierungsbüros aufnehmen ließ, und die er im Zuge der Ermittlungen gegen ihn freigeben musste. Bänder, die die US-Amerikaner und die Presse immer wieder beschäftigen. Der Großteil der Aufzeichnungen, mehr als 2500 Stunden Material, ist heute für jedermann frei zugänglich.

Bernstein und Woodward schreiben nun: "In den fünfeinhalb Jahren seiner Präsidentschaft entfachte Nixon fünf aufeinanderfolgende Kriege." Die Journalisten werfen Nixon Feldzüge gegen die Anti-Vietnamkriegs-Bewegung, die Medien, ihre politischen Gegner, die Justiz und die Geschichtsschreibung vor.

Der Huston-Plan

Schon 1970, ein Jahr nach seinem Amtsantritt, wollte Nixon den sogenannten Huston-Plan umsetzen. Das Projekt von Tom Charles Huston, einem Berater des Weißen Hauses, sah vor, die Sicherheitsdienste vom FBI bis zum CIA mit mehr Rechten auszustatten. Sie sollten "heimische Sicherheitsrisiken", Vietnamkriegsgegner und Linksradikale, in höchstem Maße überwachen dürfen - von illegalen Abhörmethoden bis hin zu Einbrüchen in Wohnungen. Im vollen Umfang trat der Plan nie in Kraft, einzelne Methoden daraus aber sehr wohl.

So erinnern Bernstein and Woodward unter anderem an den Auftrag Nixons, in das Brookings Institut, eine liberale Denkfabrik, einzusteigen. In den "Nixon Tapes" ist zu hören, wie der Präsident immer wieder mit der Faust auf den Tisch schlägt, während er sagt: "Erledige das, räum auf." Später fügt er hinzu: "Brich ein und hol es raus!"

Die Klempner-Einheit

Derartige Methoden manifestierten sich auch bei Nixons Angriff auf die Medien. Mitarbeiter des Präsidenten gründeten eine Gruppe namens "Plumber-Unit" (Klempner-Einheit). Sie sollte verhindern, dass die Presse an vertrauliche Informationen gelangt. Ihre erste Mission zählt wohl zu den niederträchtigsten, die Nixon in Auftrag gab.

Die Klempner brachen in die Praxis des Psychiaters des investigativen Journalisten Daniel Ellsberg ein. In der Hoffnung, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören, versuchten sie, kompromittierende Informationen über ihn zu erhaschen. Ellsberg hatte unter anderem die vertraulichen "Pentagon Papers" verbreitet, eine geheime Chronologie, die den Weg der USA in den Vietnamkrieg dokumentierte. Dass sie in der Presse erschienen, brachte Nixon nach Angaben der Reporter völlig in "Rage".

Mission "Gemstones"

Auf Nixons dritten Kriegsschauplatz, wie es Bernstein und Woodward nennen, kämpfte der Präsident gegen seine politischen Gegner. Im Jahr 1972 entstand im Weißen Haus die Mission "Gemstones" (Edelsteine). Ihr Ziel: Die Mitglieder der demokratischen Partei im Wahlkampf zu schwächen. Eine Million Dollar sollten nach der ersten Version des Plans unter anderem an Prostituierte fließen - mit dem Auftrag, führende Mitglieder der Demokraten zu ködern.

Doch der Ursprungsplan war nach heutigen Erkenntnissen wohl selbst Nixon und seinem Personal zu gewagt. Die Ausgaben für "Gemstones" schrumpften auf 250.000 Dollar und flossen "nur" an Einbrecher-Teams und in Form von Schmiergeld an käufliche Vertraute von demokratischen Spitzenpolitikern.

Bernstein und Woodward bezeichnen Nixons "Bereitschaft, das Gesetz zu Gunsten seines persönlichen Vorteils zu beugen und Schmutz über seine politischen Gegner zu Tage zu fördern", als Grundprinzip seiner Präsidentschaft. Der Einbruch in das Watergate-Gebäude war danach letztlich nur ein Mosaikstück in Nixons Kampf gegen die Demokraten.

Schweigegeld

Doch als dieses Mosaikstück an die Öffentlichkeit drang, sah sich Nixon gezwungen, den nächsten Kriegsschauplatz zu eröffnen: seine Schlacht mit der Justiz. Wer war der Auftraggeber? Was hat es mit dem 25.000 Dollar Scheck in der Tasche eines der Einbrecher auf sich? Ermittlungsbehörden hatten etliche Fragen an die fünf Einbrecher. Laut den früheren "Post"-Reportern setzte Nixon aber alles daran, sie zum Schweigen zu bringen und die Justiz auszutricksen. Bernstein und Woodward sprechen von mindestens einer Million Dollar Schweigegeld, die damals flossen. Auf einem der Tonbänder sagt Nixon: "Sie müssen bezahlt werden, so einfach ist das."

Auf einer weiteren Aufnahme beschwert sich Nixon darüber, das FBI in diesem Fall nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Mit einem Berater spricht er darüber, dem Geheimdienst CIA anzuweisen, die Ermittlungen des FBI mit dem Argument zu stoppen, dass es sich beim Watergate-Einbruch um eine Operation im Rahmen der "nationalen Sicherheit" handelt.

In der Arena

Letztlich werfen Bernstein und Woodward Nixon vor, seine Verantwortung für all diese Affären bis zu seinem Tod 1994 kleingeredet zu haben. Die Reporter zitieren in dem Artikel aus dem Buch des Präsidenten "In the Arena" (In der Arena). Er schreibe darin, dass einer der Tausend "Mythen" über Watergate die Schweigegeldzahlungen unter anderem an den "Klempner" Everette Howard Hunt waren. Doch Bernstein und Woodward gelingt es auch 40 Jahre nach ihrem großen Scoop, Nixon der Lüge zu überführen. Auf den "Nixon-Tapes" fanden die Reporter nach eigenen Angaben mindestens zwölf Passagen, in denen Nixon einen Mitarbeiter anweist, das Geld zu besorgen.

Angesichts all dieser Erkenntnisse, die keineswegs alle neu sind, aber in dieser gebündelten Form eine gänzlich neue Dichte der Ereignisse vermitteln, zeichnen die berühmten Journalisten ein zerstörendes Bild von Nixons Präsidentschaft. "Nixon hat das Weiße Haus in großen Teilen in ein kriminelles Unternehmen verwandelt", schreiben sie. "Nixon war viel schlimmer als wir dachten." Ein Eindruck, den die Tonbänder belegen.

Einer gegen alle

Doch die Tonbänder und etliche Dokumente aus seiner Präsidentschaft zeigen noch viel mehr als das tatsächliche Ausmaß von Nixons Krieg gegen die Grundsäulen der amerikanischen Demokratie. 40 Jahre nach Watergate lässt sich mit Leichtigkeit belegen, was Nixon zu seinen Taten antrieb. Er war zutiefst paranoid.

Nixon stammte aus einfachen Verhältnissen. Der Mann aus Yorba Linda in Kalifornien hatte sich seine politische Karriere hart erkämpfen müssen und fand sich trotz vieler Entbehrungen immer wieder dem Spott der elitären Kreise Washingtons ausgesetzt. Ihn überkam zusehends das Gefühl, nur von Feinden umgeben zu sein. Und das bezog der als "Kommunistenjäger" bekannte Nixon nicht nur auf die politische Linke. Ihn machte auch ein kruder Rassismus und Antisemitismus aus.

Allen Iren attestiert er in Aufnahmen "Gemeinheit", wenn sie trinken. Allen Juden eine "widerwärtige Persönlichkeit". Das bezeichnendste Zitat für seine Mentalität stammt aus einer Unterhaltung mit seinem nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger am 14. Dezember 1972. "Vergiss niemals", sagt Nixon zu Kissinger: "Die Presse ist der Feind, die Presse ist der Feind. Das Establishment ist der Feind, die Professoren sind der Feind, die Professoren sind der Feind. Schreib das 100 Mal an eine Tafel."

Seine Paranoia, sein Hass gegen Andersdenkende verleiteten Nixon dazu, bizarre Feindeslisten zu führen und fast alles daran zu setzen, die Männer und Frauen auf diesen Listen aus dem Weg zu räumen. Doch heute steht fest: Er verlor seine Kriege. Watergate und das System Nixon sind Dokumente der Niedertracht. In erster Linie demonstrieren sie jedoch die Stärke der amerikanischen Demokratie.