35 Jahre deutsche EinheitSo hat sich Deutschland seit 1990 verwandelt

Deutschland, 35 Jahre nach der Wende: Wie hat sich das Leben, die Gesellschaft und der Wohlstand der Deutschen in dreieinhalb Jahrzehnten verändert? Ein Blick auf verschiedene Kennzahlen zeigt die Folgen tiefgreifender Umbrüche und erstaunliche Trends.

Ein Staat feiert Geburtstag: Der 3. Oktober 1990 markiert mit der Wiedervereinigung, formell der Unterzeichnung des deutsch-deutschen Einigungsvertrags, den Beginn einer neuen Ära. Welche Folgen sind nach 35 Jahren erkennbar?

Dank des demokratischen Aufbruchs im Osten und der friedlichen Revolution ist die deutsche Teilung Geschichte. Der Mauerfall im Herbst 1989 führte in ein wiedervereinigtes Deutschland. Die Grenzzäune sind verschwunden, regionale Unterschiede sind geblieben: Was hat die Wende den Menschen in Ost und West gebracht?

"Das 35. Jubiläum der Wiedervereinigung ist auch Anlass, mit Stolz darauf zu blicken, was das Land bisher schon auf dem Weg des Zusammenwachsens geschafft hat", heißt es in einer Festschrift der Bundesregierung zum 3. Oktober.

Die Formulierung deutet bereits daraufhin: Auch nach mehr als drei Jahrzehnten bestehen noch immer teils erhebliche "strukturelle Unterschiede". Vom erklärten Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist Deutschland teils noch weit entfernt.

Einfache Eckdaten wie zum Beispiel die Einwohnerzahlen zeichnen ein klares Bild: Die Bundesrepublik ist seit 1990 gewachsen. Die Größenverhältnisse jedoch haben sich erkennbar zugunsten der westlichen Bundesländer verschoben. Vor 35 Jahren lebten dort laut amtlicher Statistik insgesamt 61,6 Millionen Menschen - das einst geteilte Berlin hier noch ausgenommen.

In den fünf Flächenländern im Osten, also in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, waren es 14,8 Millionen Einwohner. In Berlin - West und Ost - lebten 3,4 Millionen Menschen. 35 Jahre später sind es im Westen 67,5 Millionen und somit zehn Prozent mehr als 1990. Im Osten dagegen sind die Bevölkerungszahlen gefallen: In den fünf ostdeutschen Ländern verringerte sich die Zahl der Einwohner um 16 Prozent auf 12,4 Millionen Menschen.

Am stärksten betroffen von dieser Entwicklung sind Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort betrug der Rückgang 20 Prozent und mehr. Etwa die Hälfte dieser starken Abwanderung aus dem Osten, heißt es beim Statistischen Bundesamt, geht auf die ersten zehn Jahre seit der Vereinigung zurück. Seitdem hat sich der Trend spürbar verlangsamt.

In Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz legten die Bevölkerungszahlen im gleichen Zeitraum um zehn Prozent oder mehr zu. Die Entwicklung trifft allerdings nicht alle Regionen gleichermaßen. Mit Herausforderungen wie Überalterung, Strukturwandel und sinkenden Geburtenraten haben auch viele Gebiete im Westen zu kämpfen. Die Ausdünnung auf dem Land hat gravierende Folgen.

Die Ballungsräume ziehen mehr und mehr Menschen an. Davon profitieren auch ostdeutsche Metropolen: Die Stadt Leipzig zum Beispiel ist in den vergangenen Jahrzehnten um 30 Prozent gewachsen, die sächsische Landeshauptstadt Dresden zählt rund 20 Prozent mehr Einwohner als in den Neunzigern. In westdeutschen Großstädten wie Duisburg, Essen oder Bochum sind die Bevölkerungszahlen dagegen um sieben Prozent und mehr gefallen.

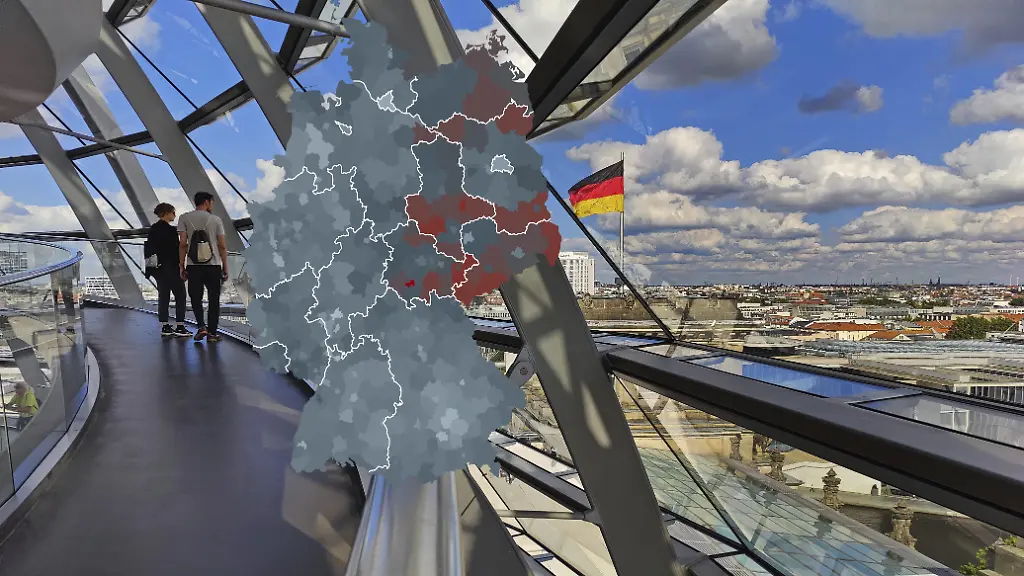

Auf der Deutschland-Karte der Regionen sind die Unterschiede entlang der früheren innerdeutschen Grenze noch immer zu erkennen. Was haben die multimilliardenschweren Programme zum "Aufbau Ost" gebracht? Nach 1990 sind in den ostdeutschen Bundesländern nicht nur Autobahnen, Wasserstraßenkreuzungen und Großflughäfen entstanden.

In den dreieinhalb Jahrzehnten investierten Kommunen gewaltige Summen in die Modernisierung der gesamten Infrastruktur - von der Abwasseraufbereitung und der Kanalisation über Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung bis hin zu Schulen, Feuerwehren und Krankenhäusern. Die drohende Überalterung und die Abwanderung der Jüngeren konnte das jedoch nicht aufhalten. "Im Zeitraum von 1991 bis 2024 wanderten rund 1,2 Millionen Menschen mehr von Ost nach West als umgekehrt", beschreibt das Statistische Bundesamt die Bewegungen.

Dazu kommt: Die Geburtenrate im Osten liegt mittlerweile wieder deutlich unter dem Niveau des Westens. Nach den Jahren der Unsicherheit und des Umbruchs unmittelbar nach Mauerfall und Wende näherte sich die rechnerische Kinderzahl je Frau rapide an. Ab 2007 kamen im Osten laut Geburtenstatistik sogar im Verhältnis mehr Kinder pro Frau zur Welt. Seit 2021 jedoch bewegt sich dieser Indikator wieder deutlich nach unten, in den östlichen Bundesländern stärker als im Westen.

Woran könnte das liegen? Die Gemengelage ist komplex. Wahrgenommene Risiken, die persönlichen Aussichten und die individuelle wirtschaftliche Perspektive dürften jedoch - neben einer Vielzahl weiterer Faktoren - eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Aus dem Blickwinkel der Politik gleicht die Entwicklung einem Warnsignal: Sollte es nicht gelingen, den Osten - und hier insbesondere den ländlichen Raum - für Familien und ältere Einwohner gleichermaßen attraktiv zu halten, dann dürften sich Abwanderungstrends eher beschleunigen.

Schlussendlich ist die ökonomische Stärke Deutschlands seit der Wende jedoch erheblich gewachsen: Gemessen am preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, verzeichnen die Bundesländer im Osten "große Aufholeffekte", wie es beim Statistischen Bundesamt heißt. In Thüringen zum Beispiel legte die Wirtschaftskraft pro Kopf um satte 163 Prozent zu. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein ist sie im gleichen Zeitraum nur um 17 Prozent gewachsen.

Am Kabinettstisch im Kanzleramt ist seit Jahren ein eigener Staatsministerposten für die Belange des Ostens reserviert. "Unsere Ziele sind gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland", fasst Elisabeth Kaiser, die derzeitige Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, die Aufgabenstellung zusammen. Die Bundesregierung räumt offen ein, dass diese Ziele bislang nicht erreicht sind. Dabei lassen sich - wie zum Beispiel bei den Miet- und Eigentumsquoten - bereits reihenweise Indikatoren finden, bei denen die innerdeutsche Grenze auf der Deutschland-Karte nicht mehr zu erkennen ist.

"Bei Einkommen und Vermögen, aber auch beim Anteil von Ostdeutschen in Führungspositionen besteht Aufholbedarf", heißt es aus dem Kanzleramt. Tatsächlich laufen hier die Entwicklungen noch weit auseinander: Im Westen erreichten Vollzeitbeschäftigte 2024 etwa einen Durchschnittsverdienst von rund 4810 Euro pro Monat. In den östlichen Ländern lag der Bruttomonatsverdienst 2024 mit im Schnitt 3973 Euro noch deutlich darunter.

Beim Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern ("Gender Pay Gap") liegt dagegen der Osten vorn. In den westlichen Bundesländern und Berlin lag dieser Marker für Geschlechtergerechtigkeit im zurückliegenden Jahr bei 17 Prozent, während er in den östlichen Bundesländern mit 5 Prozent deutlich geringer ausfiel.

Ein wichtiger Einflussfaktor für diese Entwicklung sehen Experten in der Frage der Kinderbetreuung. Je früher junge Mütter wieder in die bezahlte Berufstätigkeit zurückkehren können, desto geringer ist der spätere Gehaltsabstand. Im Osten besuchten mit 55 Prozent etwas mehr als die Hälfte der unter Dreijährigen eine Kindertagesstätte. Im Westen waren es nur 34 Prozent.

Die Zahlen aus der amtlichen Statistik werfen ein hartes Schlaglicht auf einzelne Indikatoren. Der Vielschichtigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung werden solche isolierten Betrachtungen allerdings kaum gerecht. Erst in der Gesamtschau zeigt sich, wie stark sich die privaten Lebensumstände der Menschen in Deutschland in den zurückliegenden 35 Jahren insgesamt verändert haben.

Und: Für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung stellen die Umbrüche der Jahre 1989/90 keine selbst erlebte Vergangenheit dar. Aktuell sind 64 Prozent der Menschen in Deutschland älter als 35 Jahre, und 36 Prozent jünger. Das heißt: Mit 30,2 Millionen sind bereits mehr als ein Drittel der Einwohner im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen.