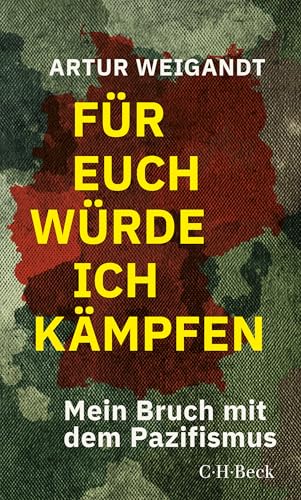

Freiheit gegen Russland schützenIch würde für euch an der Front verrecken

Wir in Deutschland haben uns an einen Frieden gewöhnt, den andere für uns verteidigen. Aber Frieden, den man sich nur leisten kann, solange andere bluten, ist kein Frieden - er ist ein moralischer Luxus. Ein Grund, warum ich mit dem Pazifismus gebrochen habe. Wer Frieden will, muss in der Not schießen.

Ich bin 1994 in Uspenka geboren, einem kasachischen Dorf, wo die Steppe so flach ist, wie die Hoffnung meiner Familie es war. Mein Vater, ein Russlanddeutscher, trug die Narben der Deportation von 1941 - seine Vorfahren wurden von Stalin in die Ödnis geschickt, weil sie deutsch waren. Meine Mutter hat ukrainische und weißrussische Wurzeln. Für mich war das Militär ein Grauen. Gewalt betrachtete ich als Mittel der Dummen, Krieg ein Relikt der Barbaren. Wir Deutschen reden gern vom Frieden. Aber wir verwechseln ihn mit Ruhe. Frieden ist kein Zustand, den man sich herbeiwünscht, sondern ein Ergebnis von Haltung - manchmal auch von Härte. Wer glaubt, man könne Aggression mit Verständnis besiegen, verwechselt Moral mit Verantwortung. Ich war lange Teil dieser Illusion.

Doch in Wahrheit wollte ich mich nur nicht entscheiden. Neutralität war mein Alibi. Dann kam der 24. Februar 2022. Ich saß in Kiew, als die ersten Bomben fielen, hörte die Sirenen, sah die Angst in den Gesichtern der Menschen. Mein Pazifismus brach wie morsches Holz - ich begriff, dass Worte nichts retten, wenn der Feind vor der Tür steht. Freiheit ist kein Geschenk, sie wird erkämpft, und ich hatte das verdrängt, weil ich es mir leisten konnte: Denn ich lebte in Sicherheit. Ich weiß, dass ein Krieg nicht einfach "woanders" stattfindet. Er ist da, kriecht in unsere Sprache, unsere Debatten, unsere Bequemlichkeit. In einem Land, das um sein Überleben kämpft, bedeutet Nicht-Kämpfen den Tod.

Die Ukrainer verteidigen nicht nur ihre Grenzen, sondern auch die Idee Europas. Wer das noch immer nicht begreift, hat vergessen, dass Freiheit nie geschenkt wurde. Sie wurde erkämpft - auch für uns. Mein belarussischer Urgroßvater fiel im Krieg gegen die Nazis. Ich bin auch ein Deutscher, der gelernt hat: Wehrhaftigkeit ist keine Aggression. Sie ist der Mut, Grenzen zu ziehen - moralisch, politisch, notfalls militärisch.

Luftalarm in Lwiw

Russland hat viele Waffen, aber kennt keine Wehrhaftigkeit. Eine wehrhafte Demokratie verteidigt nicht den Staat, sondern den Menschen. Sie verteidigt das Recht zu widersprechen und sich gegen "die da oben" zu wehren. In Russland werden jene eingesperrt, die widersprechen und mit dem Finger auf den da oben zeigen. In Deutschland wird darüber diskutiert, ob man sich überhaupt verteidigen soll. Aber wer glaubt, Frieden entstehe durch Verzicht, verwechselt Ursache und Wirkung. Russland greift an, weil es glaubt, dass wir es nicht wagen, uns zu wehren. Feigheit ist kein Friedenskonzept.

Ich war vor wenigen Wochen in Lwiw, in jener Nacht, als russische Drohnen zum ersten Mal in großer Zahl Richtung Polen flogen. Es war das erste Mal, seit ich in der Westukraine war, dass ich keine einzige Minute geschlafen habe. Der Himmel vibrierte, die Fenster bebten, der Alarm verstummte nie ganz. Zwischen den Einschlägen lag nur Schweigen - dieses gespannte, elektrische Schweigen, das den Atem anhält, bevor etwas passiert. Ich saß auf der Fensterbank, sah in den Himmel und begriff, dass man auch im Westen der Ukraine nie wirklich weit weg vom Krieg ist. In dieser Nacht wurde mir noch klarer, was Verteidigung bedeutet: nicht Heldentum, sondern Wachsein, Aushalten, Durchhalten. Ich lebe, weil andere nicht geschlafen haben. Weil sie wach geblieben sind, damit andere weiter träumen dürfen.

In diesen Tagen wird in Deutschland über die Auslosung der Wehrpflicht diskutiert. Ich war zunächst schockiert. Der Gedanke, den Dienst an der Waffe per Los zu bestimmen, wirkt moralisch fragwürdig - als würde man Verantwortung dem Zufall überlassen. Aber je länger ich darüber nachdachte, desto mehr stellte sich eine praktische Frage: Hat die Bundeswehr, mit ihren knapp 200.000 Soldaten, überhaupt die Kapazität, einen ganzen Jahrgang auszubilden?

Was wäre die Alternative zum Los?

Die aktuellen Zahlen sprechen Bände: Mit nur rund 182.000 aktiven Kräften kämpft die Armee schon mit Personalmangel, veralteter Ausrüstung und begrenzten Ausbildungsstätten. Ein voller Jahrgang würde etwa 350.000 junge Männer umfassen - eine Überforderung, die zu beheben, Jahre der Vorbereitung dauern würde, inklusive neuer Kasernen, Milliardeninvestitionen und mehr Ausbilder. Oder geht es längst nicht mehr um die Pflicht zum Dienst, sondern um die Bereitschaft zur Verteidigung - und darum, ob wir sie verloren haben?

Letztlich ist Wehrhaftigkeit keine Frage von Los oder Pflicht allein, sondern von innerer Überzeugung - die wir vielleicht wirklich verloren haben, wenn wir uns über Formen streiten, statt über den Sinn. Wir in Deutschland haben uns an einen Frieden gewöhnt, den andere für uns verteidigen. Aber Frieden, den man sich nur leisten kann, solange andere bluten, ist kein Frieden - er ist ein moralischer Luxus. Ein Frieden der Bequemen, nicht der Tapferen. Wehrhaftigkeit beginnt nicht mit Waffen, sondern mit Haltung. Mit der Bereitschaft, dem Unrecht nicht auszuweichen. Sie verlangt Mut, Verantwortung, manchmal auch Schmerz. Aber sie ist die einzige Form des Friedens, die Bestand hat. Und wer den Frieden wirklich liebt, muss bereit sein, ihn zu verteidigen - mit Worten, mit Mut, notfalls mit Waffen.

Ich jedenfalls würde zur Waffe greifen, um euch zu verteidigen. Ich würde für euch an der Front verrecken - auch für jene, die Krieg nur aus dem Fernseher kennen, nie die Erschütterung einer Explosion spürten, die in Wohlstand leben und in sozialen Medien die Einstellung von Waffenlieferungen fordern.

Artur Weigandt ist Journalist und Schriftsteller.