Wie schlimm wird die Lage?Das müssen Sie zur Inflation wissen

Jahrelang war sie aus Deutschland verschwunden, nun ist sie wieder da: die Inflation. Strom wird teurer, der Friseurbesuch auch. Wie gefährlich ist das? ntv.de hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Jahrelang war sie aus Deutschland verschwunden, nun ist sie wieder da: die Inflation. Strom wird teurer, der Friseurbesuch auch. Wie gefährlich ist das? ntv.de hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist Inflation?

Inflation ist ein allgemeiner, durchschnittlicher Preisanstieg. Es ist völlig normal, dass sich in einer Marktwirtschaft die Preise ändern. Manche steigen, manche sinken. Wenn die Brötchen beim Bäcker um die Ecke oder der Haarschnitt beim Lieblingsfriseur teurer werden, ist das also noch keine Inflation. Erst wenn nicht nur die Preise einzelner Waren und Dienstleistungen steigen, sondern die Preise allgemein, wird von Inflation gesprochen.

Wie wird die Inflation berechnet?

Dazu schauen sich Statistiker die Preise von allen Waren und Dienstleistungen an, für die Haushalte üblicherweise Geld ausgeben. Das ist der sogenannte Warenkorb, der in Deutschland vom Statistischen Bundesamt erstellt wird. Dieser umfasst 650 Güterarten - von untergärigem Bier bis zu Haustieren. Um den durchschnittlichen Preisanstieg zu berechnen, werden die Produkte im Warenkorb unterschiedlich gewichtet. Das heißt: Dinge, für die mehr ausgeben wird (beispielsweise die Miete), werden stärker gewichtet als Dinge, für die weniger ausgegeben wird (beispielsweise Hörhilfen). Daraus wird jeden Monat der "Verbraucherpreisindex" errechnet. Die Veränderung zum Vorjahr oder zum Vormonat ist die Inflationsrate.

Wie hoch ist die Inflation derzeit?

Im September waren die Verbraucherpreise in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit knapp 28 Jahren nicht mehr. Eine Vier vor dem Komma hatten die Statistiker zuletzt im Dezember 1993 ermittelt. In der Eurozone lag die Teuerung dem EU-Statistikamt Eurostat zufolge bei 3,4 Prozent. Zur Einordnung: Die Inflation war viele Jahre niedrig. Im vergangenen Jahr lag die Teuerungsrate in Deutschland bei 0,5 Prozent, im Jahr zuvor bei 1,4 Prozent.

Welches Ziel hat die Europäische Zentralbank?

Die EZB hat ihr Inflationsziel im Sommer geändert. Seitdem sieht sie Preisstabilität erreicht, wenn die Verbraucherpreise im Euroraum mittelfristig in Höhe von zwei Prozent steigen. Das ist eine leichte Erhöhung des Inflationsziels, das zuvor "unter, aber nahe zwei Prozent" gelautet hatte. Die EZB versteht dieses Ziel als "symmetrisch". Das heißt: Für die Zentralbank ist eine zu niedrige Inflationsrate genauso negativ wie eine zu hohe Inflationsrate.

Wieso sind stabile Preise bei zwei Prozent und nicht bei null Prozent Inflation erreicht?

In einer gesunden Volkswirtschaft steigen in der Regel die Preise. Wächst die Wirtschaft, dann steigen auch Einnahmen und Ausgaben. Zwei Prozent sind ein weitgehend übliches Ziel, an dem Preisstabilität als erreicht gilt. Grundlage dafür ist nicht eine exakte Berechnung. Vielmehr geht es darum, das Ziel nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu setzen. Die EZB will einen Sicherheitsabstand zur Deflation einhalten, also dauerhaft sinkende Preise vermeiden. Sie berücksichtigt dabei auch, dass es zu leichten Messfehlern kommen kann. Eine gemessene Inflationsrate von null könnte auf einen leichten Rückgang des tatsächlichen Preisniveaus hinweisen. Hinzu kommt: Die Eurozone hat 19 Mitglieder. Es gibt Länder mit höheren und Länder mit niedrigeren Inflationsraten. Würde die EZB eine durchschnittliche Preissteigerung von null Prozent anstreben, müssten einige Mitgliedsstaaten entsprechend negative Raten aufweisen, um die Preissteigerung in anderen Staaten auszugleichen.

Was ist so unerfreulich an Deflation?

Wenn die Bevölkerung davon ausgeht, dass die Preise auf breiter Front fallen werden, zögert sie mit dem Geldausgeben. Wer beispielsweise erwartet, dass ein neuer Fernseher in vier Monaten viel billiger ist, kauft ihn erst dann. Wenn durch dieses Abwarten die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt, fallen die Preise tendenziell weiter. Es droht ein Teufelskreis, der sich mit geldpolitischen Mitteln schwerer bekämpfen lässt als Inflation. Für Firmen bedeuten fallende Preise, dass ihre Einnahmen sinken. Einsparungen, Entlassungen oder gar Pleiten können die Folge sein. Hinzu kommt: Durch Deflation werden Schulden real immer größer. So wie die Inflation die Schulden entwertet, erhöht Deflation die Schuldenlast. Verbraucher und Unternehmen scheuen sich in einem deflationären Umfeld deshalb, Kredite aufzunehmen. Für die Konjunktur ist Deflation Gift.

Warum sind die Preise in letzter Zeit kräftig gestiegen?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das sind die wichtigsten:

1. Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Weltwirtschaft eingebrochen. Das führte unter anderem zu sinkenden Preisen. Doch seit einigen Monaten erholt sich die Konjunktur wieder - Verbraucher geben mehr Geld aus, Firmen produzieren und investieren mehr. Die steigende Nachfrage führt zu steigenden Preisen und damit zu Inflation. Erleichtert werden Preiserhöhungen dadurch, dass Verbraucher im Corona-Lockdown Geld gespart haben - etwa durch ausgefallene Urlaubsreisen und Restaurantbesuche.

2. Dass die Inflationsraten derzeit so ungewöhnlich hoch sind, liegt auch daran, dass sie vor einem Jahr so ungewöhnlich niedrig waren. Wie stark dieser sogenannte Basiseffekt ist, zeigt ein Vergleich. Im August lagen die Preise um rund 3,9 Prozent höher als im Krisenjahr 2020. Sie lagen allerdings auch 3,9 Prozent höher als im August 2019. Das heißt: Im Vergleich zum Vorkrisenniveau sind die Preise pro Jahr lediglich um knapp 2 Prozent gestiegen.

3. Die globalen Lieferketten sind gestört. Das liegt unter anderem daran, dass in der Corona-Pandemie viele Firmen ihre Produktions- und Personalkapazität stark reduziert haben. Die Erholung kam überraschend schnell, und das Hochfahren kostet Zeit - unter anderem deshalb, weil Leute entlassen wurden, sie ihre Arbeitszeit reduziert oder sich gleich einen anderen Job gesucht haben. Das heißt: Die Nachfrage nach Produkten steigt schneller als das Angebot, das führt zu steigenden Preisen. Außerdem hat die Corona-Pandemie die globalen Lieferrouten in der Containerschifffahrt durcheinandergewirbelt, vor vielen Häfen kommt es zu Staus. Zudem herrscht ein Mangel an Containern. Die Folge: Der Transport wird durch die Engpässe teurer.

4. Der konjunkturelle Boom und die Lieferschwierigkeiten nach der Corona-Rezession führen weltweit zu regelrechten Hamsterkäufen der Unternehmen. Sie versuchen, ihre Lagerbestände aufzufüllen. Da das weltweit passiert, steigen auch dadurch die Preise.

5. In Deutschland wird die Inflation auch durch einen statistischen Sondereffekt angeheizt. In der zweiten Jahreshälfte 2020 hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuersätze gesenkt, um die Wirtschaft in der Pandemie anzukurbeln. Dadurch fielen die Preise zeitweise sogar. Seit Jahresbeginn gelten wieder die gewohnten Sätze. Das heißt: In der zweiten Hälfte dieses Jahres steigt die Inflationsrate, da als Vergleichsmaßstab die von der Steuersenkung verbilligten Waren und Dienstleistungen herangezogen werden.

Welche Preise steigen besonders kräftig?

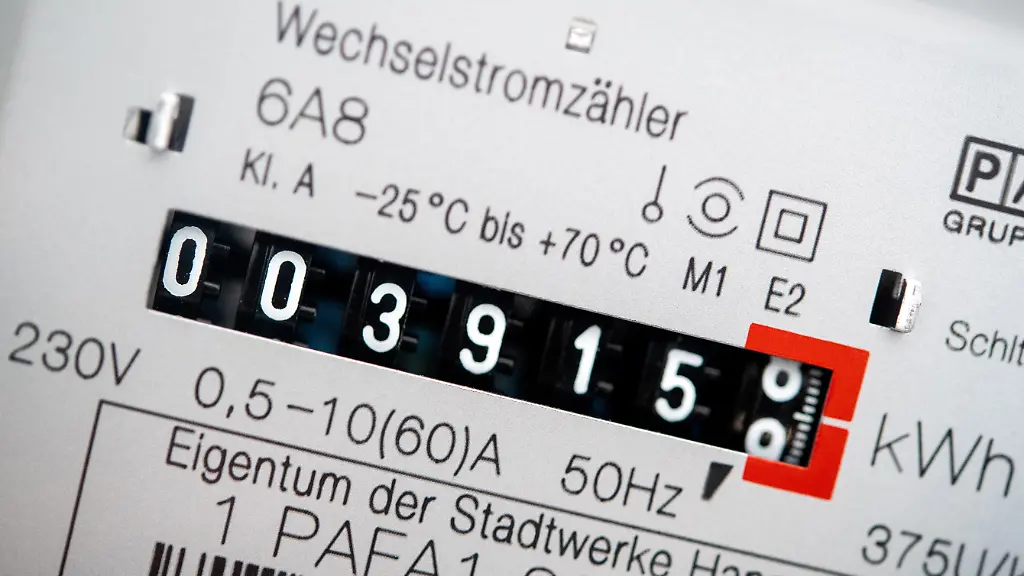

Vor allem Energie wird teurer. Öl ist so teuer wie seit sieben Jahren nicht mehr. Im Zuge der Konjunkturerholung sind auch die Kohle- und Gaspreise deutlich gestiegen. In Deutschland trägt dazu auch die CO2-Steuer bei, die Anfang des Jahres eingeführt wurde.

Hat die Inflation nicht vor allem mit der Ausweitung der Geldmenge der EZB zu tun?

Kaum. Die Vorstellung, dass lockere Geldpolitik zwangsläufig zu hoher Inflation führt, hat sich in den vergangenen Jahren als falsch erwiesen. Seit der Finanzkrise 2006 steigt das sogenannte Zentralbankgeld, also die Zentralbank-Guthaben der Geschäftsbanken der Eurozone, stark an, ohne dass es zu einer hohen Inflation gekommen ist. Das liegt daran, dass die entscheidende Geldmenge M3, die das tatsächlich umlaufende Geld umfasst, nur schwach wächst.

Wie gefährlich ist hohe Inflation?

Um diese Frage zu beantworten, empfiehlt der Thinktank "Dezernat Zukunft", zwischen (ungefährlichen) vorübergehenden Schüben und (gefährlichen) dauerhaften Spiralen zu unterscheiden. Bei Schüben stabilisiere sich die Preisentwicklung wieder, sobald die Produktion der Nachfrage hinterherkomme. Problematisch seien dagegen dauerhafte Inflationsanstiege.

Der Klassiker für eine solche Entwicklung ist die Lohn-Preis-Spirale, wenn eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit auf eine sehr hohe gesamtwirtschaftliche Nachfrage trifft. Die Logik: Die Arbeitnehmer können höhere Löhne auf breiter Front durchsetzen, worauf die Unternehmen als Ausgleich die Preise erhöhen, woraufhin die Arbeitnehmer höhere Löhne durchsetzen, eine Kettenreaktion entsteht und die Inflation nicht von alleine in den grünen Bereich zurückkehrt.

Und dann?

Dann muss die Zentralbank eingreifen und die Zinsen erhöhen. Das hat zur Folge, dass Kredite teurer werden. Außerdem lohnt es sich mehr, Geld zur Seite zu legen. Damit gehen tendenziell Konsum und Investitionen zurück - und damit auch das Wirtschaftswachstum.

Ist der starke Inflationsanstieg also nur vorübergehend oder doch langfristig?

Das hängt davon ab, ob wesentliche Gründe, die derzeit die Preisentwicklung prägen, zeitlich begrenzt sind - oder eben nicht. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sich die Teuerung wieder verlangsamt. Die EZB rechnet für das kommende Jahr mit einer Inflation von 1,7 Prozent und für 2023 mit 1,5 Prozent. Für ein Sinken der Teuerungsrate spricht, dass etwa die Erhöhung der Mehrwertsteuer oder die Einführung der CO2-Abgabe einmalige Effekte waren. Kapazitätsengpässe und Lieferkettenprobleme dürften irgendwann überwunden sein. Die Frage ist allerdings, wann das der Fall sein wird.