Forscherin rät: gemeinsam regeln"Fast niemand will ein komplettes Handyverbot an Schulen"

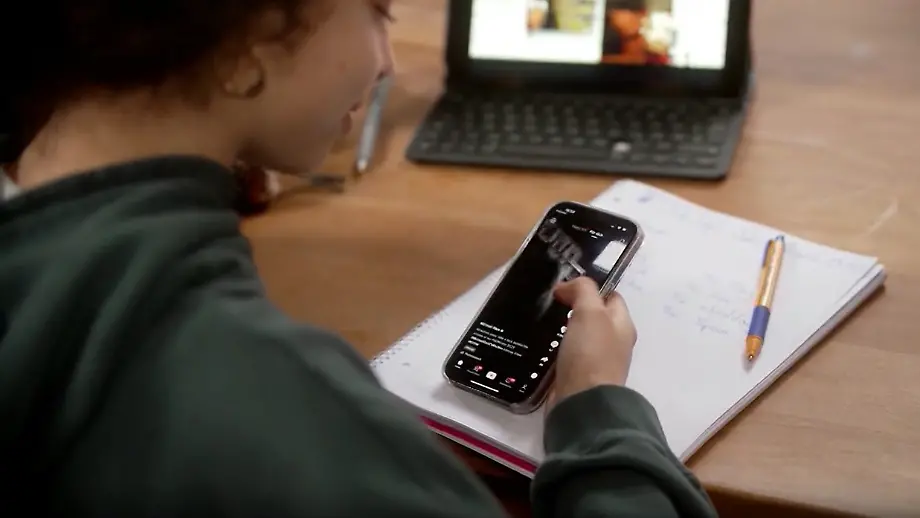

Bayern hatte sie schon, Hessen und Baden-Württemberg wollen nachziehen: Handyverbote in Schulen. Die Psychologin Isabel Brandhorst forscht zu Internetsucht bei Minderjährigen. Sie sagt: Es hilft alles nichts, wir müssen uns ernsthaft mit den Kindern und Jugendlichen befassen.

Isabel Brandhorst ist promovierte Psychologin und Psychotherapeutin. Sie arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Lange betreute sie die Spezialsprechstunde für Internet- und Computerspielsucht, seit 2020 leitet sie eine Forschungsgruppe zum Thema Internetnutzungsstörungen. In diesem Rahmen sind zwei Online-Trainings für Eltern entstanden.

ntv.de: Frau Brandhorst sollten Handys an Schulen verboten werden?

Isabel Brandhorst: Puh, ich weiß es wirklich nicht. Wir haben gerade zweieinhalbtausend Schüler und knapp 2000 Lehrkräfte zu dem Thema befragt. Die meisten Schüler wünschen sich Regeln. Aber fast alle sagen, sie wollen kein komplettes Verbot.

Was wollen Sie denn?

Hohe Nutzungszeiten gehen mit mehr Problemen einher. Deshalb würde ich aus meiner klinischen Perspektive sagen, es wäre besser, wenn alle Jugendlichen maximal eine Stunde Social Media nutzen und eine Stunde gamen. Aber es müssen halt auch Regelungen sein, die realistisch umgesetzt werden können.

Was wäre denn realistisch?

Man muss gemeinsam überlegen und diskutieren: Was möchte man mit den Regeln erreichen? Möchte man einen digitalen Schonraum schaffen? Möchte man fördern, dass mehr Bewegung und soziale Interaktion in den Pausen stattfindet, oder geht es um weniger Ablenkung vom Unterricht? Gleichzeitig überlegt man, wie man Bildschirmmedien im Unterricht einsetzen kann. Also: Was sind die Ziele und sind die Maßnahmen geeignet, diese zu erreichen?

Sie arbeiten mit internetsüchtigen Kindern und Jugendlichen. Was heißt das genau?

Wir reden hier von verschiedenen Internetnutzungsstörungen: Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung, Onlineshopping-, Onlinepornografie- und Online-Glücksspiel-Störung. Es wird diskutiert, ob es eine Streamingstörung gibt. Was es nicht gibt, ist eine Handysucht oder Smartphonesucht. Das Smartphone ist nur ein Gefäß - wie die Flasche beim Alkoholkonsum. Es kommt darauf an, was man nutzt und wie.

Aber ab wann ist mein Kind süchtig?

Drei Kriterien müssen über einen Zeitraum von zwölf Monaten vorliegen - episodisch, wiederkehrend oder kontinuierlich. Bei einer Computerspielstörung würde das bedeuten: Erstens Kontrollverlust, also nicht mehr wissen, wie lange, wie häufig, wann oder wo ich spiele. Zweitens Priorisierung, also dass Computerspiele wichtiger werden als andere Lebensbereiche. Drittens negative Konsequenzen, zum Beispiel schlechtere schulische Leistungen, gesundheitliche Probleme oder soziale Konflikte - und trotzdem wird das Verhalten fortgeführt. Diese drei Kriterien müssen erreicht sein, damit man von einer Sucht sprechen würde.

Wie wird man internetsüchtig, das passiert ja sicher nicht mit einem Mal?

Klar, die Grenzen sind fließend. Es gibt eine Studie, in der deutsche Schüler zu Suchtkriterien befragt wurden. Nach einem Jahr hat man die Studie dann wiederholt: Von den Schülern, die allgemeine Symptome einer internetbezogenen Sucht aufgewiesen hatten, haben 72 Prozent die Kriterien nicht mehr erfüllt. Manchmal ist es nur eine Phase, in der man nicht mehr die Kontrolle hat - und drei Monate später ist es anders.

Bei uns beiden wäre es unwahrscheinlich, dass sich unser Nutzungsverhalten über einen so kurzen Zeitraum so sehr verändert, oder?

Genau. Jugendliche haben einfach extreme Phasen. Dann gehen sie eine Weile extrem Party machen, eine Weile extrem skaten. Sie haben auch das Recht, solche Phasen auszuprobieren, ohne dass das gleich pathologisiert wird. Darum gibt es das Zwölfmonatskriterium. Wenn jemand über zwölf Monate Probleme zeigt, kann man davon ausgehen, dass das nicht nur eine Phase ist, die sich in ein, zwei Monaten wieder erübrigt.

Die meisten Kinder und Jugendlichen sind nicht süchtig. Kann die Internetnutzung nicht trotzdem problematisch sein?

Ein Verhalten kann auch problematisch sein in einer Vorstufe der Sucht. Eine Vorstufe wären beispielsweise Kontrollverlust und Priorisierung - aber ohne negative Konsequenzen. Das sehen wir bei vielen Jugendlichen. In einer repräsentativen Befragung von 2023 haben 11,1 Prozent der Jugendlichen (jeder zehnte Jugendliche) diese Vorstufe einer Computerspiel-Sucht gezeigt. Bei Social Media waren es sogar 24,5 Prozent (ein Viertel der Befragten). Das sind schon extrem hohe Zahlen. Diese Suchttendenzen zeigen: Was auf den Bildschirmen passiert, ist so attraktiv gemacht, dass die Nutzenden dazu verleitet werden, wirklich sehr viel Zeit damit zu verbringen: Jugendliche verbringen durchschnittlich 150 Minuten pro Tag mit Social Media, am Wochenende 224 Minuten.

Das sind große Zahlen, aber wenn Kinder und Jugendliche Spaß damit haben, warum nicht?

Ja, da können Sie sogar die Jugendlichen selbst fragen. Die merken selbst, dass es ihnen in der Menge eigentlich nicht gut tut. 59 Prozent sagen: Ich genieße es, Zeit ohne Handy und Internet zu verbringen. Viele fühlen sich gestresst, haben Angst, etwas zu verpassen. Die Nutzungsdauer ist nicht nur deswegen so lange, weil es permanent Spaß macht, sondern weil es einfach viele Bindungsfaktoren gibt, die einen mit einem schlechten Gefühl zurücklassen, wenn man nicht online ist.

Die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten - wie erleben die das Internet?

Für die steht der Spaß im Vordergrund. Auch soziale Verbundenheit, Status, mitreden können. Gleichzeitig sind sie oft genervt vom erhobenen Zeigefinger der Erwachsenen. Sie bekommen das Gefühl, die Erwachsenen haben eigentlich keinen Plan. Wir versuchen mit unserer Arbeit, diesen Graben zwischen Eltern und Kindern abzubauen. Denn neben der Sucht gibt es noch viele andere Gefahren: Cybermobbing, Grooming, Sexting. Kinder werden im Internet aufgefordert, Fotos zu schicken, auf denen sie leicht bekleidet sind oder sogar nackt. Das passiert leider recht häufig. Die meisten Kinder merken dabei schon: Das fühlt sich nicht gut an.

An welcher Stelle kippt das dann, wo hört der Spaß auf? Wo fängt das Internet an, unangenehm zu werden?

Es gibt da keine Grenze. Es findet einfach parallel statt. Bei Cybermobbing kommt von Erwachsenen ganz oft der Tipp: Dann schalt halt aus. Aber das ist nicht einfach - weil man sich dann von den Mitschülern sozial abschneidet. Kinder halten lieber Mobbing aus, als das aufzugeben.

Wie gehen die Kinder mit diesen Abgründen um?

Kinder wissen manchmal nicht, ob es eine gute Idee ist, sich mit ihrem komischen Bauchgefühl an Erwachsene zu wenden. Sie haben möglicherweise den Eindruck, sie und die Erwachsenen arbeiteten gegeneinander. Und dann haben sie vielleicht auch Angst, dass die Eltern ihnen das Smartphone wegnehmen oder mit Begrenzung reagieren. Weil viele Eltern sich in ihrer Erziehung sehr stark auf zeitliche Limitationen konzentrieren.

Was sollen Eltern stattdessen machen?

Zeitliche Begrenzung ist schon wichtig. Gerade Spiele und soziale Netzwerke sind so gestaltet, dass sie Nutzende möglichst lange online halten. Weil damit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass In-App-Käufe getätigt werden. Dem können selbst Erwachsene kaum widerstehen - wie können wir das von Kindern und Jugendlichen erwarten? Ihr Kind wird mit den ganzen digitalen Möglichkeiten konfrontiert werden, in der Schule und auch schon im Kindergarten - ob Sie wollen oder nicht. Und Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Entweder Sie lassen das Kind damit allein und hoffen, dass es gut geht. Oder Sie beschäftigen sich mit dem Thema und versuchen dazu beizutragen, dass Ihr Kind besser vor den Gefahren geschützt ist und Medien nicht zum Dauerkonflikt werden. Vielleicht haben Sie sogar Spaß dabei.

Wie soll das Spaß machen?

Eltern können sagen: Ich habe eine Vorstellung, wie viel Bildschirmzeit ich mir für dich wünsche - weil mir wichtig ist, dass du deine Freizeit vielfältig gestaltest. Dass du Zeit hast für Kreativität, Langeweile, Freunde, Sport, Familie. Es ist kein Drama, wenn mal ein Nachmittag verzockt wird - es geht insgesamt um die Balance.

Wie findet man die?

Indem man redet. Wenn die Mama sagt: Ich wünsche mir 30 Minuten - und das Kind sagt: Mama, wo lebst du denn? Wir können uns von mir aus auf anderthalb Stunden einigen. Auch da liege ich weiter unter den Zeiten meiner Klassenkameraden.

Und das machen Kinder mit?

Kinder freuen sich, wenn Eltern offen und neugierig sind. Regeln sollten gemeinsam entwickelt werden, weil jedes Kind anders ist. Die lernen dabei zu verstehen, welchen Sinn die Regeln haben, dass sie nicht nur die Aufgabe haben, gehorsam zu sein. Und die Eltern lernen mit.

Mit Isabel Brandhorst sprach Lukas Wessling