Geostrategische PrioritätDeutschland sollte seine Chance im Kongo nutzen

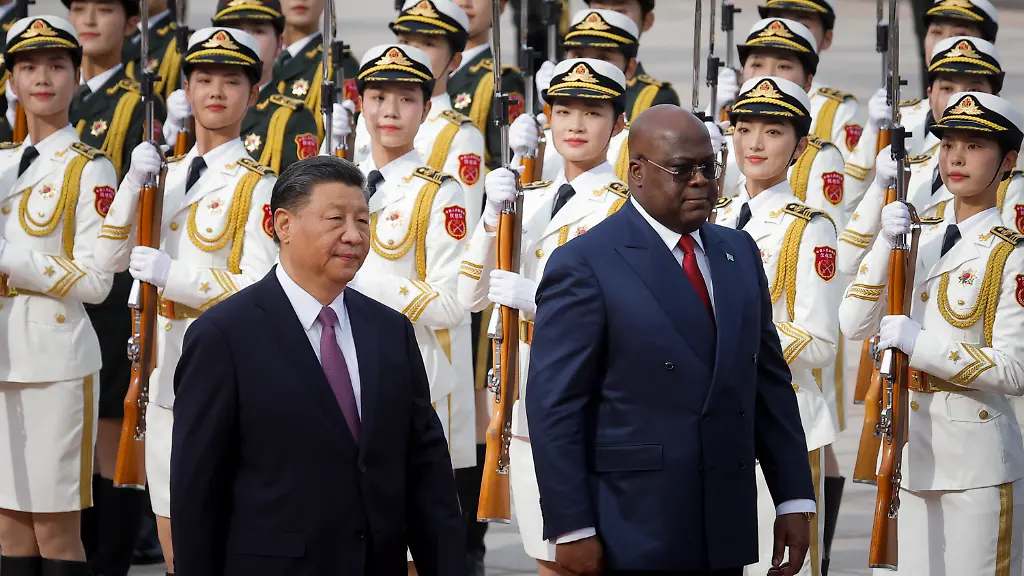

China ist mit Abstand größter Handelspartner der Demokratischen Republik Kongo, doch die Skepsis gegenüber der Volksrepublik wächst. Wird Präsident Tshisekedi im Amt bestätigt, ist das eine Chance für Deutschland und Europa.

Im Herzen der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa wächst gerade ein riesiger Gebäudekomplex: Die Volksrepublik China baut eine neue Botschaft, die alle anderen Landesvertretungen in dem ressourcenreichen Land übertreffen soll. Der Haupthandelspartner der Demokratischen Republik Kongo spürt allerdings unter dem aktuellen Präsidenten Félix Tshisekedi deutlich Gegenwind: Dieser lässt die bilateralen Verträge neu verhandeln. Am 20. Dezember wählt das 100-Millionen-Einwohner-Land einen neuen Präsidenten. Für Deutschland kann dies eine Chance sein.

70 Prozent des weltweit abgebauten Kobalts stammen aus dem zentralafrikanischen Land. Peking ist Hauptabnehmer dieses für die Energiewende bisher unersetzlichen Rohstoffs. Auch Coltan, Kupfer und Lithium, in der DR Kongo ebenfalls massenhaft vorhanden, werden für die Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende eine entscheidende Rolle spielen. Neben den immensen Vorkommen an Rohstoffen beheimatet das Land die zweitgrößte zusammenhängende Regenwaldfläche der Welt. Die Bedeutung des Kongo für die grüne Transformation ist weltweit einzigartig.

China hat das Potenzial erkannt und ist der größte Investor im kongolesischen Bergbausektor, 15 der 17 Kobaltminen im Kongo werden von der Volksrepublik (teil-)finanziert. 80 Prozent aller kongolesischen Rohstoffe finden ihren Weg für die Weiterverarbeitung nach China. 2022 betrug das gemeinsame Handelsvolumen 21,9 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Deutschland kommt auf 223 Millionen US-Dollar.

Partnerschaft mit China wird immer kritischer gesehen

Die Grundlage der Partnerschaft zwischen China und dem Kongo bildet der sogenannte "Vertrag des Jahrhunderts" aus dem Jahr 2008. Dem rohstoffhungrigen China wurden darin weitreichende Förderkonzessionen zugesichert. Im Gegenzug verpflichtete sich die Volksrepublik zum umfangreichen Infrastrukturausbau. Von den versprochenen 9 Milliarden US-Dollar an Investitionen in die desolate kongolesische Infrastruktur ist aber bisher lediglich ein Bruchteil geflossen. Die Regierung spricht von Ausbeutung und lässt die Verträge neu verhandeln.

Trotz der ökonomischen Abhängigkeit von China ist Tshisekedi, der lange in Belgien gelebt hat, kein natürlicher Partner der Volksrepublik. Er steht ihr deutlich skeptischer gegenüber als sein Amtsvorgänger Joseph Kabila. Auch in der Zivilbevölkerung wird die Partnerschaft mittlerweile immer kritischer hinterfragt, unter anderem, weil chinesische Unternehmen mit ihrer äußerst aggressiven Rohstoffpolitik die Vorgaben der kongolesischen Regierung häufig missachten.

Auch andere neue Partner sind im Kongo engagiert. Die Vereinigten Arabischen Emiraten bauen derzeit den ersten Tiefseehafen des Landes. Der türkische Präsident Tayyip Recep Erdoğan versprach im Zuge seines Staatsbesuchs 2022 den Neubau eines gigantischen Finanzzentrums in Kinshasa, das mittlerweile kurz vor der Fertigstellung steht.

Annäherung im Interesse Europas

Die intransparente Wirtschaftsstruktur in der DR Kongo spielt Ländern wie China in die Hände. Aufgrund vielschichtiger Compliance-Regeln, fehlenden politischen Willens sowie gut gemeinter, aber schwierig umsetzbarer Gesetzesvorgaben, wie im Lieferkettengesetz, ist der Marktzugang für europäische Unternehmen hingegen zusätzlich herausfordernd. Dennoch sollte die DR Kongo aufgrund ihrer klimapolitischen Schlüsselrolle auch in den Augen westlicher Staaten zu einer geostrategischen Priorität werden.

Es ist demzufolge im strategischen Interesse Deutschlands und Europas, die Beziehungen zu schwierigen, im Grunde allerdings prowestlichen Regierungen auszubauen und sich dem globalen Wettstreit vor Ort zu stellen. Nur so kann die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen reduziert werden. Förderlich für die nachhaltige Ansiedlung von deutschen Unternehmen wären ausgeweitete staatliche Exportgarantien, insbesondere für Hochrisikoländer mit ihren schwach ausgeprägten Institutionen. Die Teilnahme der DR Kongo an der Compact-With-Africa-Initiative Ende November dieses Jahres ist daher ein richtiger Annäherungsversuch.

Eine zweite Amtszeit Tshisekedis könnte für Europa nicht nur politische Stabilität in dem flächenmäßig größten Land in Subsahara-Afrika bedeuten, sondern würde einen potenziell engen Partner im globalen Wettbewerb gegenüber China gewährleisten. Denn trotz aller Schwierigkeiten und innenpolitischen Herausforderungen stellt sich eine Regierung der Wiederwahl, die in weltpolitischen Themen dem Westen deutlich nähersteht als zahlreiche andere Länder des afrikanischen Kontinents.

Im aktuellen kongolesischen Wahlkampf kommt es kaum auf ideologische Unterschiede an. Die Vorsitzenden der über 900 Parteien fallen in erster Linie durch populistische Verunglimpfungen und Kritik an der Wahlkommission auf. Sofern die größten bisher ungelösten logistischen Hürden noch aus dem Weg geräumt werden, soll am 20. Januar der (neue) Präsident in sein Amt eingeführt werden. Hauptherausforderer Moïse Katumbi ist nur in Katanga, seiner Heimatregion, deutlich beliebter als der Amtsinhaber. Tshisekedis Wahlsieg steht daher kaum noch etwas im Wege. Für Deutschland und Europa eine Chance, zukünftig an Einfluss zu gewinnen.

Der Autor: Jakob Kerstan, studierter Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, leitet seit 2021 das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo.