Sekretärin zahlte mit dem LebenWie die Stasi auf den Liebesagenten "Romeo" kam

Von Marko Schlichting

Von Marko Schlichting

Am 23. November 1955 wird in Dresden das Todesurteil gegen die Spionin Elli Barczatis vollstreckt. Sie hatte sich in einen westlichen Agenten verliebt. Später ist es die Stasi, die ihre "Romeo"-Agenten in den Westen schickt.

Als der Richter das Urteil verkündet, bricht sie in Tränen aus. Bis zuletzt hatte Elli Barczatis gehofft, dass sie mit dem Leben davonkommen könnte. "Ich weiß, dass ich eine schwere Strafe verdient habe", sagt sie weinend zu den Richtern. "Ich habe aber doch gehofft, dass mir Gelegenheit gegeben wird, meine Schuld wieder gutzumachen." Sie bittet um ein milderes Urteil, "damit ich einmal Gelegenheit habe, mich während des Strafvollzuges zu bewähren, aber auch später dann weiter durch den Einsatz meiner Arbeitskraft mitzuhelfen beim Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik."

Doch sie hätte es besser wissen müssen. Denn sie hatte eines der schwerwiegendsten Verbrechen begangen: Spionage. Und dafür gibt es zu dieser Zeit nur eine Strafe in der DDR, dem Land, in dem sie lebt: den Tod. Das Gerichtsverfahren gegen sie vor dem Obersten Gericht in Ost-Berlin ist geheim und nicht fair. Zwei Monate später, am 23. November 1955, wird sie in der Untersuchungshaftanstalt in Dresden geköpft.

In der Bundesrepublik wäre sie mit dem Leben davongekommen, aber sehr hart bestraft worden. Denn Barczatis ist Chefsekretärin von Otto Grotewohl, dem damaligen Ministerpräsidenten der DDR. Später arbeitet sie als Hauptsachbearbeiterin und Referentin im Wirtschaftsreferat der Regierung, das damals ebenfalls Grotewohl untersteht.

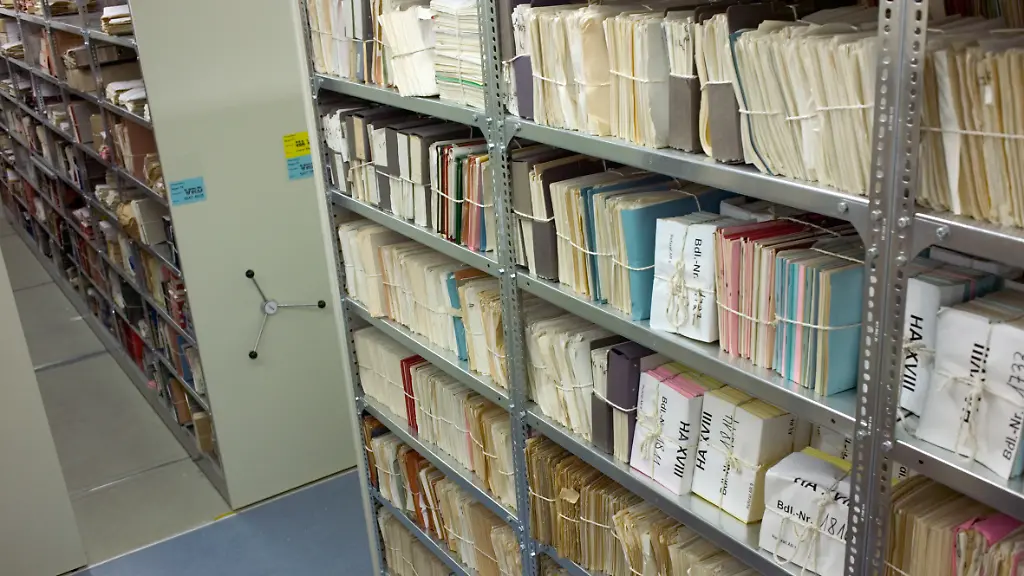

Von dem Prozess gegen Barczatis und ihren Partner Karl Laurenz gibt es eine Tonbandaufnahme. Sie liegt heute im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde und ist mehr als fünf Stunden lang. Zudem gibt es zahlreiche Akten. Darum weiß man heute viel über Barczatis, eine Frau, die aus Liebe zur Spionin wurde. Und der viele weitere Frauen folgen sollten.

Die Spionin

Barczatis stirbt mit 43 Jahren. Geboren wird sie am 7. Januar 1912 in Berlin. Barczatis, die eigentlich Helene heißt, hat ein kantiges Gesicht und eine spitze Nase, im Gerichtsverfahren wirkt sie sehr schüchtern. Sie lebt im Ostteil Berlins, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Herta. Den Mann fürs Leben sucht sie lange Zeit vergeblich, bis sie 1949 Karl Laurenz trifft. Er bezaubert sie mit seinem Charme, seinem Mut. Er wird ihre große Liebe. Und ihre einzige.

Barczatis ist überzeugte Sozialistin. Sie ist begeistert vom neuen Staat DDR, in dem bald alles besser sein soll. Zumindest glaubt sie daran. Kurz nach Staatsgründung wird sie Mitglied der SED, engagiert sich in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) und im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD).

Der Spion

Karl Laurenz ist sieben Jahre älter als Barczatis. Er stammt aus Brünn, das heute in Tschechien liegt und bei seiner Geburt zu Österreich-Ungarn gehört. Als er am 23. September 1955 vor Gericht seine Aussage macht, hört man ihm seine Herkunft deutlich an. Der Mann mit der hohen, rauen Stimme rollt das R, ab und zu flicht er Wörter aus dem Dialekt seines mährischen Geburtsortes ein. Er stammelt, wirkt aber sehr selbstbewusst, als er sein Geständnis ablegt.

Doch was nie wirklich bekannt wird: War Karl Laurenz in "seine" Elli wirklich verliebt? Oder war sie nur sein williges Opfer? Während des Gerichtsprozesses wirkt er distanziert, während man Barczatis zunächst anhört, dass sie sich Sorgen macht. Irgendwann scheint sie aber zu erkennen: Von ihrem "Ritter" hat sie keinen Schutz zu erwarten.

Der Richter

Das hat ihr Walter Ziegler auch immer wieder klargemacht. Er ist Vizepräsident des Obersten Gerichts der DDR, wirkt während des Prozesses jovial, manchmal gar freundlich, aber immer korrekt. Sein Akzent ist nicht zu überhören: Berliner Schnauze, aber ohne Herz, wie sich später herausstellt. Gnade kennt er nicht. So hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich eine lebenslängliche Haft für die beiden Angeklagten gefordert. Das war der SED-Führung und Ziegler nicht genug. Am Ende des Prozesses zeigt er sein wahres, strenges Gesicht.

Die Spione

Eine knappe Stunde verhört Richter Ziegler den Angeklagten. Etwas weniger Zeit braucht er für Barczatis. Beide lernen sich 1949 kennen. Laurenz ist da schon nicht mehr mit dem DDR-System einverstanden. Auch er ist zunächst SED-Mitglied. Doch schnell ist er enttäuscht von den "Russen", den sowjetischen Besatzern. Und mit der Karriere will es auch nicht recht klappen. Laurenz arbeitet bei der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie, der "Kohle". Dort lernt er Barczatis kennen, die Sekretärin des Präsidenten der Verwaltung.

1950 legt sich Laurenz, ein ausgebildeter Jurist, erstmals mit der Staatsführung der DDR an. Die hatte den staatlichen Kraftfahrern die Wochenendzulage entzogen. Laurenz kritisiert die Maßnahme und fliegt aus der SED. 1951 - Laurenz arbeitet inzwischen als Anwaltsgehilfe - wird ihm "Gefangenenbegünstigung" vorgeworfen. Das bringt ihm drei Monate Knast. Einzelhaft.

Da muss Laurenz klar geworden sein: Mit diesem Staat ist für ihn kein Staat zu machen. Er nimmt Kontakt zu einem Ex-Kollegen auf, der mittlerweile in Westberlin lebt: Clemens Laby. Der überredet Laurenz, über Ereignisse aus der "Ostzone" zu berichten. Dass er dies für die Geheimorganisation Gehlen, also den Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes (BND) machen soll, habe er nicht gewusst, behauptet Laurenz vor Gericht.

Zuerst berichtet Laurenz über Zeitungsartikel und Radiokommentare. Doch das ist Laby bald nicht mehr genug. Also holen die beiden Barczatis ins Boot. Sie soll wichtige Unterlagen aus dem Wirtschaftsreferat beschaffen, in dem sie zu dieser Zeit arbeitet. Barczatis stimmt bereitwillig zu. Für ihren Karl ist sie bereit, alles zu tun. Sie trifft ihn nun fast täglich, zur Aktenübergabe in einem Café in Ost-Berlin.

Die Stasi schlägt zu

Bei einem dieser Treffen werden sie beobachtet, durch Zufall. Es ist eine Ex-Kollegin von Barczatis, die sie erkennt. Ihr kommt es komisch vor, dass sich Laurenz, der als Frauenheld bekannt ist, ausgerechnet mit einer Frau trifft, die in der Hierarchie so weit über ihm steht. Also tut sie das, was ein guter DDR-Bürger eben tut: Sie meldet ihre Beobachtungen im Ministerium für Staatssicherheit, bei der Stasi. Die Beamten dort reagieren schnell, legen eine Akte an. Barczatis bekommt einen Tarnnamen: "Gänseblümchen".

Eine Frage wird während des Gerichtsprozesses gegen Barczatis nicht angeschnitten: Die Stasi hatte die Sekretärin offenbar schon sehr früh in Verdacht. Das Ministerium beobachtet sie schon seit dem Sommer 1951, gut ein Jahr, bevor sie und ihr Liebhaber für den Westen zu spionieren beginnen. Ob sich Barczatis und Laurenz da schon verdächtig verhalten haben, ist nicht bekannt. Möglicherweise will das MfS zu dieser Zeit einfach nur die Kontrolle über hohe Staatsbeamte haben.

Einen Verdacht muss die Stasi jedenfalls schon im Sommer 1953 haben. Da verhindert der Bericht eines Beamten, dass Barczatis nach einem Parteilehrgang wieder auf ihre alte Stelle als Chefsekretärin bei Otto Grotewohl zurückkommen darf. Doch das ist egal. Denn auf ihrer neuen Stelle erfährt sie viel mehr über wirtschaftliche Missstände im Arbeiter- und Bauernstaat, über schlechte Ernten und Materialmangel. Und daran ist der West-Agent besonders interessiert.

Inzwischen stehen die Beiden unter intensiver Stasi-Beobachtung. Die Beamten lesen ihre Post, überwachen ihre Telefone. Ohne Erfolg. Schließlich präpariert eine Stasi-Mitarbeiterin eine Akte mit wichtigen Informationen aus dem Büro von Otto Grotewohl mit einem unsichtbaren Marker, der nur unter UV-Licht sichtbar wird. Barczatis nimmt die Akte aus dem Büro. Nun hat das MfS den Beweis, den es braucht.

Im Stasi-Knast

Am 4. März 1955 schlägt die Stasi zu. Als Barczatis an diesem Freitagmorgen das Haus verlässt, warten die Beamten auf sie. Nur wenige Stunden später geht auch ihr Geliebter ins Netz. Sie werden nach Berlin-Hohenschönhausen gebracht, ins Stasi-Gefängnis in der Genslerstraße. Ein halbes Jahr lang dürfen sie sich nicht sehen. Über ihre Verhöre ist nichts bekannt. Sie dürften hart gewesen sein, Tag und Nacht, mit Schlaf- und Nahrungsentzug. Unklar ist, wie lange die Stasi braucht, um die beiden Spione zum Geständnis zu bringen. Im Gerichtsprozess am 23. September 1955 stellt Richter Ziegler gleich zu Anfangs fest: "Die beiden Beschuldigten haben auf eine Verteidigung verzichtet."

Die hätte ihnen auch nichts genützt. Das Urteil, das Richter Ziegler fünfeinhalb Stunden später verkündet, stand schon vorher fest. Die sterblichen Überreste von Barczatis und ihrem Liebhaber waren noch am Tag ihrer Hinrichtung eingeäschert worden. Sie wurden anonym bestattet.

Der Prozess ging in die Geschichte der DDR ein, nicht nur, weil er akribisch dokumentiert wurde. Richter Ziegler setzte mit dem Gerichtsverfahren und seinem Urteil juristische Maßstäbe. Von nun an war klar, wie derartige Schauprozesse in dem Unrechtsstaat DDR abzulaufen hatten: streng und unerbittlich. Bei derartigen Prozessen sollte es nicht um Recht gehen, sondern darum, politische Macht zu demonstrieren.

Doch auch die Stasi hatte ein Interesse an dem harten Urteil gegen Barczatis und Laurenz. Sie wollte ein abschreckendes Beispiel schaffen. Neuen Mitarbeitern wurde der Prozess vorgespielt, einerseits, um ihre Loyalität gegenüber dem SED-Staat zu stärken, andererseits, um ihnen Respekt einzuflößen vor der Härte dieses Staates. Aber vor allem wollte sie lernen. Von Karl Laurenz. Durch ihn kam die Stasi auf die Idee, "Liebes-Agenten" auszubilden. "Romeos", so nannte sie die Stasi: Agenten, die gezielt romantische Liebesbeziehungen mit Behörden nahestehenden Frauen im Westen eingingen, um so an geheime Informationen zu kommen. Bis zu hundert Romeos soll es während des Kalten Krieges gegeben haben. Und bis zu hundert Frauen, die sie liebten.