Waffenproduzent im Interview"Bei Hyperschallraketen entwickelt sich eine neue Bedrohungslage"

Leopard, Iris-T oder Taurus - wer hätte vor zwei Jahren gewusst, dass es Kriegswaffen aus deutscher Produktion sind? MBDA Deutschland-Chef Thomas Gottschild darüber, wie sich seine Branche und die Bedrohungen wandeln, und warum Tag 31 entscheidend wird.

Leopard, Iris-T oder Taurus - wer hätte vor zwei Jahren gewusst, dass sich dahinter Kriegswaffen aus deutscher Produktion verbergen? MBDA Deutschland-Chef Thomas Gottschild spricht mit ntv.de darüber, wie sich seine Branche wandelt, die Bedrohungslage ebenso, und warum Tag 31 entscheidend wird.

ntv.de: Herr Gottschild, das Bundesverteidigungsministerium sagt, von 167 selbstgemachten Regeln und Auflagen im Beschaffungswesen habe man 85 inzwischen abgebaut. Das wären mehr als die Hälfte. Merken Sie das?

Thomas Gottschild: Ja, das kommt schon bei uns an. Gerade im Bereich der Beschaffung sehen wir, dass viele Vorgänge verkürzt werden. Ich glaube aber, man kann noch mehr tun. Einige Prozesse könnte man noch weiter entschlacken.

Sie sind hier nach Berlin gereist für eine Sicherheitskonferenz des "Handelsblatts". Und prompt war dort auch Taurus ein Thema. Der Marschflugkörper, den Sie produzieren, und den vor allem Sicherheitsexperten gern in der Ukraine sähen. Der Kanzler aber nicht. Wie gehen Sie als Hersteller damit um?

Wir warten im Prinzip auf die Entscheidung der Bundesregierung und tun intern das, was möglich ist, um uns darauf vorzubereiten, falls eine Entscheidung positiv ausfällt. Mehr können wir aktuell nicht tun.

Letzte Woche hat Ihr Unternehmen die Debatte um einige Fakten bereichert: Als ein SPD-Abgeordneter auf X behauptete, wenn Deutschland der Ukraine Taurus liefern würde, könne nicht schnell genug nachproduziert werden, widersprach die Taurus GmbH: "Sowohl die Taurus-Neuproduktion, die Plattform-Integration als auch die Überholung der Bestände können wir kurzfristig anschieben."

Wir wollten richtigstellen, dass wir jederzeit in der Lage sind, die Produktion anzuschieben, unsere Fertigungslinie steht.

Wie ist das für Sie, auch als Unternehmen, wenn plötzlich Ihre Waffen so im Fokus öffentlicher Debatten stehen?

Ich nehme positiv wahr, wie die Akzeptanz für die Bundeswehr und die technische Industrie wächst. Vor allem findet eine öffentliche Debatte statt zu Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sehen das auch direkt am Bewerbermarkt. Bei uns bewerben sich viele Interessierte und sagen, sie wollen zu uns kommen, um einen Beitrag für Deutschlands Sicherheit zu leisten. Das steht in den Motivationsschreiben.

Braucht es aus Ihrer Sicht dennoch einen Terminus wie "kriegstüchtig", von Verteidigungsminister Boris Pistorius, um deutlich zu machen, dass sich nach 30 Jahren Friedensdividende die Zeiten geändert haben?

Das halte ich für unbedingt notwendig, weil die Ausgaben, die wir in die Sicherheit tätigen, schon substanziell sind. Man muss der Gesellschaft erklären, wofür dieses Geld ausgegeben wird, begleitet durch eine außen- und sicherheitspolitische Debatte. Eine klare Sprache mit Worten wie "wehrhaft" oder "kriegstüchtig" gehört dazu, um zu transportieren, wie sich die Welt entwickelt, wie ernst die Lage ist. Viele Menschen haben auch noch 50 andere Themen, mit denen sie sich intensiv beschäftigen, und da helfen klare Aussagen.

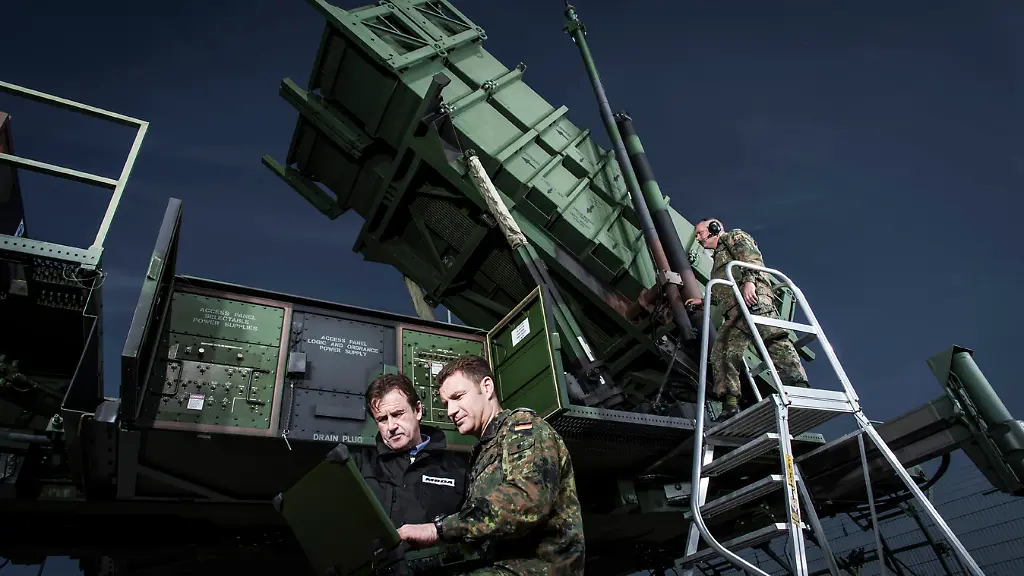

MBDA ist nicht nur das Unternehmen hinter Taurus, sondern zukünftig auch der deutsche Produzent der Flugkörper für Patriot, das Fliegerabwehrsystem, das in der Ukraine russische Raketen abwehrt. Vor vier Wochen haben Sie einen NATO-Großauftrag erhalten. Besser geht es für Sie kaum, oder?

Die Patriot-Nutzerstaaten beschaffen gemeinsam, und dieses Konzept bietet viele Vorteile. Das Auftragsvolumen wird dadurch so groß, dass es sich für uns lohnt, eine neue Produktionslinie hochzuziehen. Das, was die Bundesregierung mit der European Sky Shield Initiative aufgesetzt hat, ...

... eine deutsche Initiative, unter deren Dach 19 Staaten ihre Luftverteidigung aufeinander abstimmen wollen, Fähigkeitslücken schließen und Flugabwehrsysteme auch gemeinsam beschaffen ...

... das ist konkret in diesen Vertrag gegossen worden. Nationen zusammenzuführen in eine gemeinsame Beschaffung, das sorgt für Skaleneffekte. Wir hatten 800 Lenkkörper als minimale Stückzahl genannt, damit es sich lohnt, hier in Deutschland neue Fertigungskapazitäten aufzubauen. Nun ist der Auftragswert deutlich höher, bis zu 1000 Stück. Uns erlaubt das, an zwei Standorten entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen und damit auch die Firma weiterzuentwickeln.

Der Sicherheitsexperte Christian Mölling bilanziert für die Zeitenwende insgesamt allerdings, dass die Chance verpasst wurde, einen Teil des Sondervermögens zu nutzen, um europäische Zusammenarbeit aufs Gleis zu setzen. Zurecht?

Wir hätten sicherlich die Chance gehabt, mehr europäisch zu beschaffen. Jetzt genießt das Thema Marktverfügbarkeit Vorrang. Wenn wir nochmal auf das Patriot-System zurückkommen: Da war Deutschland schon Nutzerstaat, darum war es absolut sinnvoll, hier die Munitionslager weiter zu füllen. Wenn man aber neue Fähigkeiten in den Blick nimmt, hoffe ich, dass man in Zukunft stärker europäisch denkt.

An welche neuen Fähigkeiten denken Sie?

Zum Beispiel an die Abwehr von hypersonischen Flugkörpern - also solchen, die bei einer Geschwindigkeit von über Mach 5 noch eine hohe Agilität besitzen. Bei diesen Hyperschallraketen entwickelt sich eine neue Bedrohungslage, das sehen wir: Russland setzt Flugkörper in dieser Hochgeschwindigkeitsklasse teilweise schon ein. Es gibt aber heutzutage keinen Flugkörper, der in der Lage ist, diese verlässlich abzufangen.

Ist die Ukraine dann wehrlos gegen russische Hyperschallraketen?

Die Abwehr funktioniert in gewissen Szenarien. Die Ukrainer haben nachgewiesen, dass sie diese Flugkörper auch abfangen können. Die Technologie entwickelt sich aber weiter und da braucht es ein anderes System, das wollen wir europäisch entwickeln. Es eignet sich sehr gut, weil die anderen Nationen dort auch eine Fähigkeitslücke und denselben Bedarf haben. Und wir brauchen die gebündelte Finanzierung, um solch einen Abfangflugkörper zu entwickeln. Die EU-Kommission hat das als Projekt ausgewählt, da kommen wir also auch zu einer europäischen Fähigkeit.

Sie haben auf der Sicherheitskonferenz diese Woche mehr Planbarkeit für Ihre Branche gefordert. Andere Branchen allerdings können ihren Markt auch nicht zehn Jahre in die Zukunft planen. Da kann die Nachfrage einbrechen, ein Konkurrenzprodukt den Markt aufrollen - warum formuliert die Rüstungsindustrie diesen Anspruch?

Den formulieren wir, weil unser Markt hoch reguliert ist. Es ist kein freier Markt, in dem ich als Unternehmer frei agieren kann - heute das eine Produkt aufsetzen, das gefragt ist, und morgen auf ein anderes umschwenken. Ich kann zum Beispiel auch nicht auf Vorrat produzieren, das ist ein häufiges Missverständnis. Wir produzieren Kriegswaffen und unterliegen dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Um in die Produktion gehen zu können, brauche ich immer eine Genehmigung, etwa vom Bundeswirtschaftsministerium. Und die basiert meistens auf einem Auftrag.

Darum haben Sie auch nichts auf Halde liegen?

Das hat rechtliche Gründe und liegt auch daran, dass unsere Systeme Maßanfertigungen für die jeweiligen Bedürfnisse der Streitkräfte sind.

Nach Olaf Scholz' Zeitenwende-Rede dachten wohl viele: Bei der Ansage werfen die deutschen Waffenproduzenten ab Montag alle Maschinen an, die sie zur Verfügung haben. Das ging also gar nicht?

Wenn ein Vertrag oder ein Auftrag da ist, dann können wir das in einem wirtschaftlichen Rahmen schon machen. Dabei helfen auch Rahmenverträge, die noch keine Beauftragung bedeuten, die aber die Bedingungen abstecken, zu denen ein Auftrag erfolgen soll - etwa die Preise, die Zeitspanne und maximale Stückzahl. Infolge der Zeitenwende hat sich eine ganze Menge entwickelt. Es sind mehr Rahmenverträge geschlossen worden als zuvor, da erwarten wir auch noch einige für dieses Jahr. Das versetzt uns in die Lage, in Kapazität zu investieren und vor allem unsere Lieferketten so weit vorzubereiten, dass wir, sobald die Produkte abgerufen werden, auch umsetzen können.

Die NATO gibt für ihre Mitgliedsstaaten vor: Jeder muss Munition für 30 Tage vorhalten, was Deutschland nicht schafft. Aber Sie gehen noch weiter und sagen: Wir müssen jetzt planen, was wir am Tag 31 machen. Tag 31 - das wirkt bei unseren leeren Depots so, als wäre der in einer anderen Matrix. Was müssen wir denn tun für Tag 31?

Wir brauchen einen permanenten Fluss an Produktion. Wir müssen eine Grundlastfinanzierung hinbekommen, die uns erlaubt, die vorhandenen Produktionslinien dauerhaft zu betreiben, es reicht eine Minimalproduktionslast. Sodass wir im Verteidigungsfall am Tag 1 die Produktion hochfahren können und am Tag 31 in der Lage sind, so zu liefern, wie es die Gefechtssituation erfordert. Wir können aber nicht erst am Tag 1 sagen, "Lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir eine neue Produktionslinie aufbauen." Ineffektiv ist ein Stop and Go, bei dem wir die Fertigung beenden und ein Jahr später wieder aufsetzen, wenn die Zulieferer, kleine Mittelständler, die Maschinen auch schon abgebaut und sich anderen Geschäften zugewandt haben. Dann alles wieder neu zu starten, kostet viel Zeit. Darum lieber die Produktion auf geringer Last durchlaufen lassen und im Bedarfsfall hochfahren.Stoltenberg: Trumps NATO-Austrittsdrohung ist vom Tisch

Und für die ersten 30 Tage? Damit wir Tag 31 überhaupt erreichen?

Dafür ist tatsächlich ein Ramp Up notwendig, also eine sehr schnelle und starke Erhöhung der Produktionszahlen, damit sich die Lager erst einmal füllen und wir die 30 Tage oder auch ein neues Planungsziel der NATO überhaupt erreichen.

Mit Thomas Gottschild sprach Frauke Niemeyer