NHS steht vor dem KollapsDer einstige Stolz der Briten ist längst ein Krankheitsfall

Von Vivian Micks

Von Vivian Micks

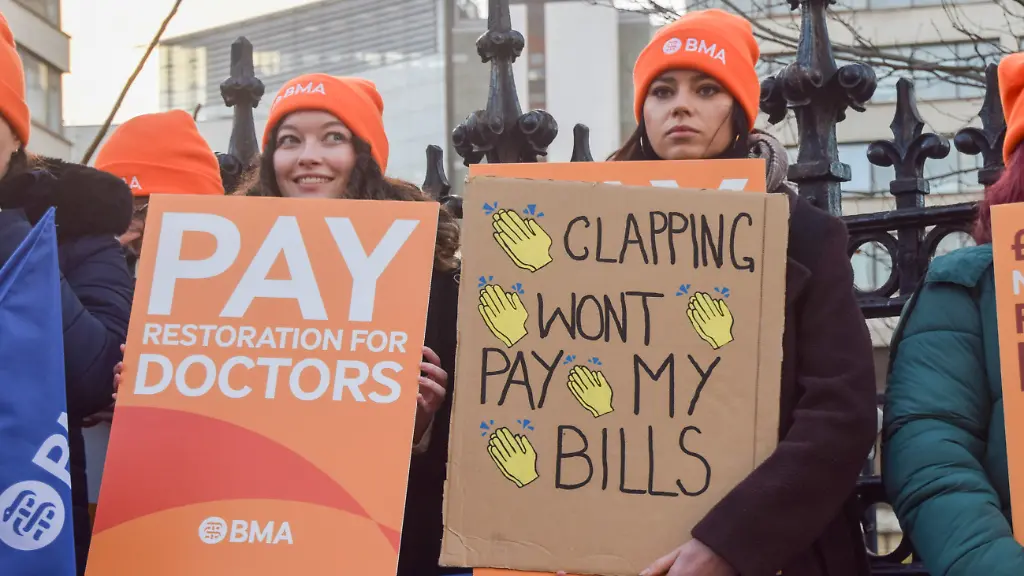

Sechs Tage am Stück legen Ärzte in Großbritannien ihre Arbeit nieder. Der längste Streik in der Geschichte des berühmten NHS ist nicht nur für Patienten eine Bedrohung: Sie steht für den Zerfall eines Gesundheitssystems, das einst als Erfolgsmodell galt.

Der Stolz der Briten war lange Zeit ihr kostenloses Gesundheitssystem. Sogar "stolzer als auf ihre Monarchie" sollen sie darauf gewesen sein, wie der "Economist" im vergangenen Jahr schrieb. Mittlerweile ist der Stolz der Nation, der Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) von Problemen geplagt: Patienten müssen Monate oder gar Jahre auf eine Behandlung warten, eine Rekordzahl von 2,5 Millionen Menschen können nicht arbeiten, weil sie krank sind. Und auch das Personal leidet: Mit dem längsten zusammenhängenden Streik der 75-jährigen Geschichte des britischen Gesundheitsdienstes protestieren junge Ärzte seit Mittwoch gegen schlechte Bezahlung und eine hohe Arbeitsbelastung.

Der Streik, der sechs Tage lang gehen soll, hat für Zehntausende Briten verheerenden Folgen: Krebs-Patienten sowie andere schwerkranke Menschen müssen ihre Behandlungen verschieben und bekommen nicht die Fürsorge, die sie brauchen. Das NHS rechnet mit tausenden Terminen, die abgesagt werden müssen. Hinzu kommen 1,2 Millionen Termine, die bereits bei den neun vorherigen Streiks der vergangenen 13 Monate verschoben oder abgesagt werden mussten. Es ist bereits das zehnte Mal, dass Ärzte, Krankenschwestern und anderes Personal ihre Arbeit aus Protest gegen die Regierung niederlegen.

Grund ist in erster Linie der niedrige Stundenlohn von Assistenzärzten. Mit 15 Pfund (17,30 Euro) die Stunde liegen sie in Großbritannien nur unwesentlich über dem Mindestlohn von 9,50 Pfund (11,30 Euro). Zum Vergleich: In Deutschland verdienen Assistenzärzte in Kliniken ab dem ersten Berufsjahr etwa 31 Euro die Stunde, also fast das Doppelte. Für den aktuellen Streik geben Kritiker Gesundheitsministerin Victoria Atkin die Schuld. Sie soll den Assistenzärzten bis heute kein angemessenes Gehaltsangebot gemacht haben, so wie sie es im vergangenen Jahr versprochen hatte.

Früher Erfolgsmodell, heute Problemfall

Mit rund 1,6 Millionen Beschäftigen gilt der NHS heute als der größte Arbeitgeber Europas. Schon länger steckt die gigantische Organisation in einer tiefen Krise, die sowohl für Patienten als auch das Personal schwerwiegende Folgen hat. Der staatliche Gesundheitsdienst wird seit Jahren unterfinanziert. Dabei war das nicht immer so: Als das System nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurden, galt es unter den Briten als revolutionär. Der damalige Gesundheitsminister Henry Willink kündigte 1944 noch während des Krieges das neue Gesundheitssystem mit den Worten an: "Unser Plan ist ein Gesundheitsdienst, der für jeden in diesem Land die beste medizinische Beratung und Behandlung anbietet." Sein Versprechen: Egal, welches Einkommen man habe - wer medizinische Versorgung brauche, müsse für eine Behandlung nichts bezahlen.

Andere Länder blickten über die Jahre mit Neid auf die Insel: Der US-amerikanische Filmemacher Michael Moore veröffentlichte 2007 eine Dokumentation über die Missstände des US-Gesundheitssystems und nahm den NHS als Vorbild. Der damals von Moore interviewte Arzt einer Allgemeinpraxis des NHS zeichnete ein nahezu perfektes Bild: Jeder Patient werde kostenlos versorgt und seine Praxis rein von Steuergeldern finanziert. Er bekomme dazu ein üppiges Jahresgehalt von 85.000 Pfund und lebe mit Frau und Kind in einer geräumigen Doppelhaushälfte, zur Arbeit fahre er mit dem Audi.

"Personal ist chronisch unterbesetzt"

Doch seitdem hat sich viel verändert. Viele Mitarbeiter des NHS haben das Weite gesucht. So wie Carly Joseph und ihr Mann Amer. Beide arbeiteten in London für das NHS. Sie neun Jahre als Krankenschwester und klinische Pflegefachkraft für Ernährung, er sechs Jahre als Assistenzarzt. Amer verdiente als Assistenzarzt zwischen 30.000 und 49.000 Pfund im Jahr, Carly zwischen 30.000 und 37.000 Pfund. Beide arbeiteten im Schichtdienst und an Wochenenden, manchmal 19 Tage am Stück ohne einen freien Tag. Am Ende wurde die Arbeitsbelastung für beide zu groß.

"Eine durchschnittliche Arbeitswoche lag bei 70 bis 80 Stunden", sagt Amer ntv.de. Oft arbeitete er aber bis zu 100 Stunden die Woche, weil es für die vielen Patienten nicht genug Personal gab. Die gleiche Erfahrung machte auch Carly: Pro Schicht habe es oft nur ein bis zwei Krankenschwestern gegeben, die sich um bis zu neun Patienten gleichzeitig kümmern mussten. "Das Personal ist chronisch unterbesetzt", so die ehemalige Pflegefachkraft.

Ein Problem sei die alternde Bevölkerung für die NHS geworden. Es gebe immer mehr Patienten mit komplizierten Gesundheitsproblemen, die die Krankenhäuser zunehmend überlasten und an ihre Kapazitätsgrenzen bringen, so Carly. Viele der älteren Patienten kämpfen mit Herzproblemen oder Diabetes, hatten einen Schlaganfall erlitten und erfordern viel Pflege. "Wir nannten das 'bed blocking' ('Bett-Blockade'). Menschen, die einen hohen Pflegebedarf haben, aber nirgends anders hinkönnen, weshalb sie dann wochen- oder monatelang die Betten in den Krankenhäusern belegen." Das sei für das Personal eine extreme Belastung, weil viele dieser Patienten nicht die Versorgung bekämen, die sie bräuchten.

Nach dem Studium kommt der Burnout

Die Realität des Arbeitsalltags ist für viele Ärzte nach dem jahrelangen Studium eine Ernüchterung. Ein Medizinstudium in Großbritannien dauert ähnlich wie in Deutschland etwa sechs Jahre und ist extrem arbeitsintensiv. Anders als hierzulande verschulden sich britische Studierende aber mit rund 20.000 Pfund pro Studienjahr. Nach ihrem Abschluss und einem Berg Schulden arbeiten sie dann unter extremer Belastung und mit schlechter Bezahlung. Hinzu kommen seit ein paar Jahren die steigenden Lebenshaltungskosten: Strom, Heizung und Lebensmittel sind seit dem Brexit in Großbritannien in die Höhe geschossen, die Inflation hat die Situation noch zusätzlich verschärft. Viele Briten leben mittlerweile an der Armutsgrenze.

Die Frustration der Assistenzärzte können Amer und Carly deshalb gut verstehen. In Großbritannien sei man zwischen zehn und fünfzehn Jahre Assistenzarzt, bevor man zum Facharzt befördert wird. In dieser Zeit, so Amer, steht man im Krankenhaus an vorderster Front, gibt Anweisungen und trägt die Verantwortung für schwerkranke Patienten. "Es fehlt die Wertschätzung und der Respekt", sagt Carly. Mit der mentalen und körperlichen Belastung werde man völlig alleine gelassen. Stattdessen werde erwartet, dass man damit alleine fertig wird. Das führt bei vielen Ärzten und Fachpersonal zum Burnout.

Reform nach Vorbild Deutschlands?

Vorschläge für eine Reform des NHS gibt es seit Jahren. Einige sehen vor, das Finanzierungsmodell zu überarbeiten und von einem steuerfinanzierten Gesundheitssystem zu einem auf Sozialversicherung basierenden System wie in Deutschland zu wechseln. "In einem staatlichen Gesundheitssystem ist natürlich die Höhe der Finanzmittelzuweisung fürs Gesundheitssystem ganz stark an den Willen des Gesetzgebers gebunden, der Regierungsmehrheit im Parlament", sagte Thomas Gerlinger von der Universität Bielefeld, der Gesundheitssysteme erforscht und vergleicht, der ARD. Seit 2010 sind in Großbritannien die konservativen Tories an der Macht, die vor allem unter Premier David Cameron eine rigide Sparpolitik verfolgt haben.

Die Mittel seien zu knapp, so Gerlinger. In Großbritannien werde viel weniger pro Kopf ausgegeben als in Deutschland, umgerechnet etwa 5000 Dollar pro Kopf im Vergleich zu 7000 Dollar. Das sehe man dann an der Zahl der Betten: Auf 1000 Einwohner gerechnet liegt die Bettendichte laut Gerlinger in Deutschland bei 7,8, in Großbritannien bei 2,4. Auch Carly und Amer, die vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen sind, halten das deutsche Finanzierungsmodell für die bessere Variante. Zwar glauben sie noch immer an das Erfolgsmodell einer Gesundheitsversorgung, die jedem zusteht, der sie braucht. "Aber die Idee eines kostenlosen Gesundheitssystems funktioniert nicht mehr", sagt Carly. "Leider."