Was Sie über COP26 wissen müssenWie ein Gipfel den Planeten retten soll

Von Sebastian Huld

Von Sebastian Huld

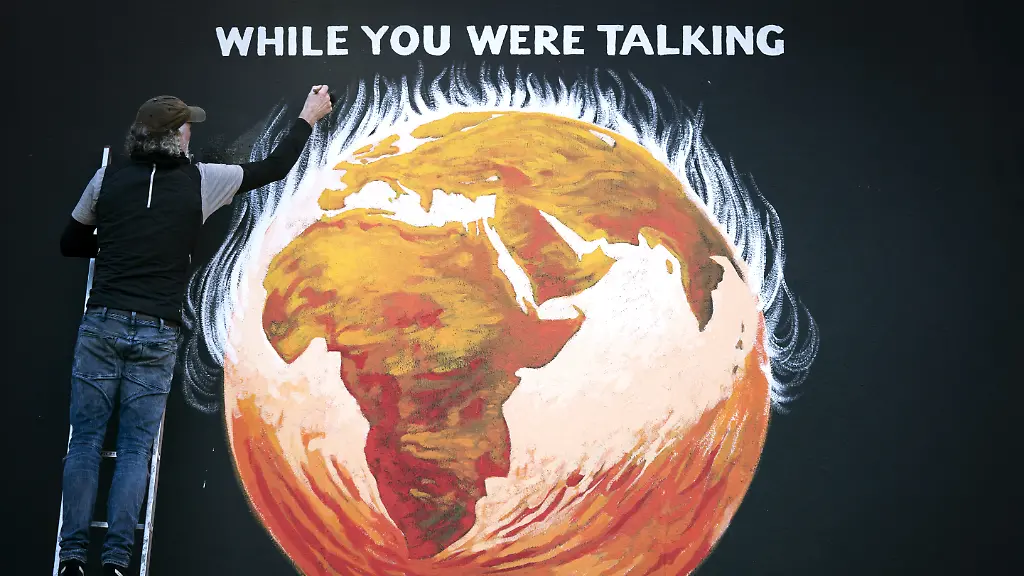

Klimapolitiker und Umweltaktivisten halten den am Sonntag in Glasgow beginnenden Gipfel für möglicherweise genauso wegweisend wie jene in Kyoto und Paris. Doch die Bedingungen vor Beginn des Treffens sind denkbar schwierig, während die Ziele des 26. Weltklimagipfels schwer zu greifen sind.

Klimapolitiker und Umweltaktivisten halten den am Sonntag in Glasgow beginnenden Gipfel für möglicherweise genauso wegweisend wie jene in Kyoto und Paris. Doch die Bedingungen vor Beginn des Treffens sind denkbar schwierig, während die Ziele des 26. Weltklimagipfels schwer zu greifen sind: Im Kern geht es darum, dass nach einhelliger Meinung der Wissenschaft die 20er-Jahre das letzte Jahrzehnt sind, in dem noch ausreichend Maßnahmen ergriffen werden können, um die Klimaerwärmung auf 1,5 bis unter 2 Grad zu begrenzen.

Im Moment läuft die Erde nach neuesten UN-Schätzungen aber auf 2,7 Grad Erwärmung zu, schon 2030 dürften demnach 1,5 Grad mehr erreicht sein. Bei mehr als 1,5 Grad Erderwärmung sind ganze Ökotope wie etwa Korallenriffe unwiederbringlich verloren. Die Dominoeffekte auf das globale Ökosystem sind kaum abzuschätzen, in jedem Fall aber fatal. Bei mehr als 2 Grad Erwärmung drohen weite Teile der besiedelten Regionen auf Dauer unbewohnbar zu werden.

13 Tage für 1,5 Grad

Sechs Jahre nach dem Pariser Klimagipfel - bei dem sich die Staaten darauf verständigt hatten, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen - legen die Vertragsstaaten in Glasgow wie vereinbart ihre nationalen Klimapläne zur Einhaltung dieses Ziels vor. Übereinandergelegt zeigen die nationalen Pläne, ob sich die Staatenwelt zumindest in Form von Ankündigungen anschickt, die Erderwärmung substanziell zu begrenzen. Fast die Hälfte aller Länder hat bis zum Gipfel noch keine Pläne eingereicht. Die EU, und damit auch Deutschland, hat dagegen bereits im vergangenen Jahr ihr ambitioniertes Ziel bei der UN vorgelegt, bis 2050 klimaneutral sein zu wollen. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen der EU um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken.

Es fehlen aber die Zusagen anderer Schwergewichte wie China und Indien, die zu den größten Treibhausgas-Emittenten gehören. Das ebenfalls stark ins Gewicht fallende Russland könnte Berichten zufolge in Glasgow ankündigen, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen, genauso wie Australien. Die USA wiederum bekennen sich zwar unter Präsident Joe Biden zu ehrgeizigen Klimazielen wie einer Reduktion der CO2-Emmissionen um 50 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2005. Auf welchem Weg das aber geschehen soll, ist unklar: Fossile Brennstoffe, ob Kohleverstromung oder die Öl- und Gasförderung, sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den USA - auch in demokratisch regierten Bundesstaaten.

Der Teufel liegt im Detail

Ankündigungen sind das eine, die Umsetzung aber das andere: Wie zukünftig Emissionsreduktionen vergleichbar und transparent gemacht werden können, beschäftigt die Klimapolitiker seit Jahren. Nur ein verbindlicher Regelkatalog für alle Vertragsstaaten kann sicherstellen, dass die Regierungen gleichermaßen ihren aufwendigen und teuren Zusagen nachkommen und ehrliche Staaten im wirtschaftlichen Wettbewerb keine Nachteile erleiden. Die Themen Vergleichbarkeit und Transparenz werden den Gipfel daher mindestens so sehr beschäftigen wie die Zielvorhaben der Einzelstaaten selbst.

Der Artikel 6 des Klimavertrags ist voller technischer Kniffligkeiten, von denen sich viele eignen, das große Ganze zu blockieren. Ein strittiger Aspekt betrifft die Bilanzierung von Klimaprojekten im Ausland. Staaten können in ihre Klimabilanz nicht nur eigene Reduktionen aufnehmen, sondern auch von ihnen finanzierte Reduktionen in anderen Ländern. Die Regierung Brasiliens aber will Einsparungen, die andere Länder etwa bei Regenwaldprojekten finanziert haben, zusätzlich auch für sich verbuchen dürfen, also doppelt anrechnen. Die meisten COP-Staaten lehnen das ab.

Brasilien und Indien wollen zudem bestimmte Emissionsbemühungen aus der Zeit vor dem Paris-Abkommen, die unter dem Kürzel CDM zusammengefasst werden, in ihre Klimabilanz einrechnen - obwohl sie keine zusätzlichen Reduzierungen darstellen. Ein weiterer Streitpunkt: Sollen die nationalen Fortschritte alle fünf oder alle zehn Jahre überprüft werden? Hierin ist sich nicht einmal die EU einig. Aktivisten und Wissenschaftler fordern wegen des hohen Erfolgsdrucks eine engmaschige Überprüfung der Umsetzung nationaler Zielvorgaben.

Wer greift tiefer ins Portemonnaie?

Wie so oft, hängt eine Einigung auch am Geld: Noch immer sind nicht die 100 Milliarden Dollar zusammengekommen, die die Industriestaaten 2015 den besonders verletzlichen Ländern pro Jahr versprochen haben. Diese sollen mit dem Geld eigene Klimaschutzprogramme aufsetzen und Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels vornehmen können. Im Auftrag des COP26-Präsidenten Alok Sharma soll Jochen Flassbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, zusammen mit dem kanadischen Klimaminister Jonathan Wilkinson nun einen Fahrplan für die Mittelvergabe erstellen. So soll die 100-Milliarden-Marke bis 2023 erreicht werden.

2019 waren rund 80 Milliarden Dollar aus privaten und staatlichen Quellen zusammengekommen. Aber auch hierbei ist strittig, wie die Mittel berechnet werden. Die Bundesregierung beispielsweise reklamiert für sich, im letzten Jahr 7,8 Milliarden Dollar Klimahilfen geleistet zu haben. Da zählen aber zahlreiche deutsche Entwicklungshilfeprojekte rein, die theoretisch nicht aus dem Klimatopf kommen, aber trotzdem - mal mehr, mal weniger - zu den Zielen des 100-Milliarden-Versprechens passen. Bis 2025 will die Bundesregierung die Haushaltsmittel für Klimahilfen von vier auf sechs Milliarden anheben.

Strittig ist ferner, ob Mittel auch zum Wiederaufbau nach Wetterkatastrophen verwendet werden dürfen - etwa nach Fluten, Stürmen oder Dürren, die auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Das nämlich könnte langfristig teuer werden für die reichen Geberländer, auf die ein Großteil der Treibhausgase zurückzuführen ist, die in den letzten hundert Jahren in die Atmosphäre geblasen wurden.

Ein Auftakt mit Tusch

Die kniffligen Vertragsfragen zur Emissionsbilanzierung und detaillierte Vorhaben in den verschiedenen Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Energie beschäftigen diverse Foren auf dem 13-tägigen Gipfel. Bereits am zweiten und dritten Tag, am Montag und am Dienstag, reisen die Staats- und Regierungschefs an. Dieses "High Level Segment" bildet traditionell den Höhepunkt der Klimagipfel, wurde aber - wie schon bei den Pariser Verhandlungen 2015 - gleich für den Auftakt terminiert. Der britische Premier Boris Johnson darf unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Joe Biden und den indischen Regierungschef Narendra Modi begrüßen.

Fern bleiben dagegen Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin - ein klares Signal beider Männer, welchen Stellenwert sie dem Gipfel einräumen. Symbolisch wichtige Persönlichkeiten wie Papst Franziskus oder nun auch die offenbar erkrankte Queen Elizabeth haben ebenfalls abgesagt.

Ungeachtet der Absagen braucht der Gipfel schon während dieser zwei Tage eine Erfolgsmeldung, um den folgenden, schwierigen Detailverhandlungen Rückenwind zu verleihen. Je mehr Länder ambitionierte Klimaschutzversprechen abgeben, desto eher rückt ein Erfolg in Reichweite. Das gleiche gilt für Finanzierungszusagen der Geberländer. Unklar ist, ob die britische Regierung am Ende des Gipfels ein Abschlusspapier aufsetzen will. Das könnte zwar ein starkes Signal an die Welt senden. Da aber jeder Satz einer von allen Staaten verabschiedeten Erklärung abgestimmt und verhandelt werden muss, drohen eigentlich schon geklärte Fragen wieder neu aufgeschnürt zu werden.

Die Welt zu Gast bei Schotten

Ein globales Dorf fällt in der größten Stadt Schottlands ein: Rund 30.000 Menschen versammeln sich im Rahmen der 26. Weltklimakonferenz in der 630.000-Einwohner-Metropole. Es wird also eng rund um den Fluss Clyde, der Glasgow durchzieht. Die Preise für noch so kleine Privatzimmer lagen schon vor Monaten im mittleren dreistelligen Bereich, von ordentlichen Hotels ganz zu schweigen - ein hoher Preis für eine Schottlandreise im nasskalten November.

Im geografischen Herzen der lebendigen, aber nicht unbedingt schönen Stadt liegt das Messe- und Veranstaltungsgelände Scottish Event Campus (SEC), das auch den Klimagipfel beherbergt. Allein die zylindrische Eventhalle The Hydro, entworfen vom Architekturbüro Norman Fosters, fasst mehr als 14.000 Menschen.

Klimakrisen-Gipfel im Schatten der Pandemie

Der viele Platz wird auch benötigt: Die Corona-Pandemie drückt auch dem Klimagipfel ihren Stempel auf. Die 26. Konferenz der Vertragspartner - so in etwa ließe sich die Abkürzung COP26 übersetzen - hätte ursprünglich vom 1. bis 12. November vergangenen Jahres stattfinden sollen. Dem machte Sars-CoV-2, wie so vielem anderen auch, einen Strich durch die Rechnung. Auch die diesjährige Veranstaltung ist umstritten. Diverse Nichtregierungsorganisationen hatten im Sommer eine erneute Verschiebung gefordert. Ein Argument lautete: Die von der britischen Regierung verlangte Quarantäne für Einreisende aus Risikoländern könne die Teilnahme von Vertretern ärmerer Länder verhindern - obwohl diese oft besonders hart von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Zudem ist auf dem Messegelände der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure eingeschränkt. Corona-Auflagen reduzieren die Zahl der zu den diversen Debatten zugelassenen Teilnehmer.

Ferner dürften weniger Aktivisten anreisen als sonst, dabei ist der öffentliche Druck eine Triebfeder der Klimapolitik. Weil aber gerade Entwicklungsländer bei der Bekämpfung des Klimawandels vorankommen wollen, haben viele eine abermalige Verschiebung abgelehnt. Die britische Regierung will zudem die Kosten übernehmen, wenn Delegierte wegen der Quarantäne-Pflicht früher anreisen und länger bleiben müssen. Auch die Liste der Risikoländer wurde vor Gipfelbeginn gekürzt. Weil auf dem SEC-Gelände jeder Raum regelmäßig desinfiziert werden soll, bleiben die Debatten streng getaktet. Die nicht minder wichtigen informellen Zusammenkünfte der Klimapolitiker, -wissenschaftler und -aktivisten aus aller Welt bei Kaffee (am Tag) und Bier (am Abend) fallen ebenfalls weitgehend weg. An die frische Luft auszuweichen, ist auch nur bedingt eine Option, denn der schottische November hält meist, was er verspricht: sehr viel Regen.

Großbritannien zurück auf der Weltbühne

So schwierig die Umstände sind, so motiviert ist der Gastgeber: Die britische Regierung um Boris Johnson schreitet seit bald zwei Jahren von einer Pleite zur nächsten. In der Pandemiebekämpfung machte das Land lange Zeit keine gute Figur. Der Brexit hat Großbritannien ökonomisch geschwächt und international leidet es unter seinem Bedeutungsverlust: Die Beziehungen zur EU sind denkbar unterkühlt und ein gleichwertiger Bündnispartner ist nicht in Sicht. Im Land genießt Johnson nur noch geringes Ansehen. Da käme ein erfolgreicher Klimagipfel mehr als gelegen. Allerdings haben die Gastgeber auch ein Glaubwürdigkeitsproblem: So ambitioniert das britische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ist, so wenig ist die Regierung bislang bereit, in großem Stil zu investieren - etwa in die extrem ineffizient beheizten Häuser - oder gar mit Verboten zu arbeiten.