Expertin über H2-Potenzial"Wasserstoff könnte auch zum Heizen relevant werden"

Die Wasserstoffstrategie, noch von der Großen Koalition ausgearbeitet, kommt nur schleppend voran. Katharina Großmann, Leiterin eines führenden Wasserstoffprojekts, erklärt im Interview mit ntv.de, was Hersteller, Netzbetreiber und Endkunden jetzt brauchen, um schnell voranzukommen.

Wasserstoff dürfte eine zentrale Säule der Energieversorgung in einer klimaneutralen Welt werden. Doch die Wasserstoffstrategie, noch von der Großen Koalition ausgearbeitet, kommt nur schleppend voran. Katharina Großmann, Leiterin eines führenden Wasserstoffprojekts, erklärt im Interview mit ntv.de, was Hersteller, Netzbetreiber und Endkunden jetzt brauchen, um schnell voranzukommen.

ntv.de: Sie leiten beim Netzbetreiber Ferngas das Projekt TH2ECO und wollen damit ein Wasserstoff-Ökosystem aufbauen. Was kann man sich darunter vorstellen?

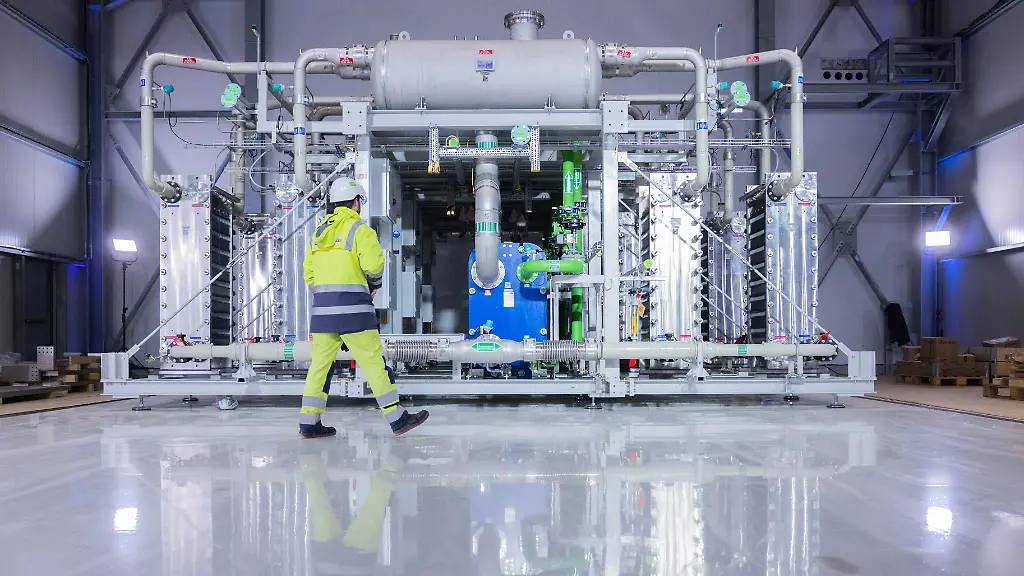

Katharina Großmann: Wir bauen die komplette Wertschöpfungskette auf. Es beginnt mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse und Strom aus erneuerbaren Energien. Der erzeugte Wasserstoff kann dann in bestehenden Gasleitungen transportiert werden, die zuvor auf Wasserstoff umgerüstet wurden; zum Teil müssen auch neue Leitungen gebaut werden. Am anderen Ende stehen die Verbraucher. In unserem Fall sind es ein Heizkraftwerk, das Industriegebiet Erfurter Kreuz und ein Güterverkehrszentrum.

Hat Deutschland die Infrastruktur für eine flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff?

Deutschland ist von Gasleitungen durchzogen, man sieht sie nur nicht, da sie sich unter der Erde befinden. Für eine flächendeckende Versorgung gibt es also bereits ausreichend Leitungen; und das Gute ist, sie sind zum größten Teil auch für Wasserstoff geeignet. Die Leitungen umzurüsten ist deutlich günstiger als neue Pipelines zu bauen, und spart darüber hinaus sehr viel Zeit. Für eine Transformation der bestehenden Gasleitungen brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen. Hier ist die Politik gefragt.

Sie haben jetzt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr eine Zusage über 15 Millionen Euro für die Projekte erhalten. Aber das wird sicher nicht ausreichen. Wer investiert noch in das Projekt?

Das sind alles privatwirtschaftliche Investitionen. Die 15 Millionen sind nur für das Güterverkehrszentrum und sind noch nicht eingegangen, werden also erst im Laufe des Projekts abgerufen. Aber ja, auch das wird nicht reichen. Allein für das Vorhaben im Güterverkehrszentrum sind Investitionen in Höhe von rund 25 Millionen Euro eingeplant. Und das ist nur ein Teil des TH2ECO-Projekts.

Zehn Gigawatt Leistung sollen bis 2030 an Elektrolyseuren in ganz Deutschland installiert werden, um erneuerbare Energien in grünen Wasserstoff umzuwandeln. Wie realistisch sind diese Pläne heute, drei Jahre nachdem die Große Koalition diese Wasserstoffstrategie verabschiedet hat?

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, und die Zeit rinnt uns gerade durch die Finger. Allerdings haben wir in Deutschland viele Projektankündigungen für den Aufbau von Erzeugungskapazitäten von grünem Wasserstoff. Bei Realisierung der Vorhaben ist es zu schaffen. Ich bin also vorsichtig optimistisch, dass wir das bis 2030 hinbekommen. Wir müssen aber jetzt loslegen und dürfen keine weitere Zeit verlieren!

Was fehlt Ihnen, um diese Projekte noch schneller vorantreiben zu können?

Wir brauchen endgültige Investitionsentscheidungen. Wir haben bereits eine gesicherte Elektrolyseleistung für die Tankstelle am Güterverkehrszentrum, die abgenommen wird. Aber wir haben noch einen Anteil, der für die Wärme vorgesehen ist. Und da haben wir einen Knackpunkt, denn Wasserstoff für Wärme, auch wenn es Fernwärme ist, ist noch zu teuer.

Sie haben jetzt die Förderung durch das Verkehrsministerium erhalten, aber auch das Wirtschaftsministerium ist sicherlich an der Förderung von Wasserstoffprojekten interessiert. Wäre das ein Weg, um die Investitionssicherheit zu bekommen?

Wir müssen davon wegkommen, immer wieder neue Förderanträge zu stellen. Stattdessen brauchen wir einen Rahmen, der ein nachhaltiges Wirtschaften von sich aus ermöglicht. Also, dass der Wasserstoff dann auch genutzt werden kann und so wirtschaftlich wird.

Ist das in diesem Stadium ohne staatliche Unterstützung schon möglich?

Ich denke, der Staat muss Leitplanken für einen Hochlauf setzen. Aber er muss aufhören, Sektoren von Beginn an auszuschließen. Ich halte nichts davon, wenn gleich von Anfang an beispielsweise der Wärmesektor für den Einsatz von Wasserstoff ausgeschlossen wird. Da brauchen wir Technologieoffenheit. Auch klar: Wasserstoff ist kein Allheilmittel. Wir sollten dort keinen Wasserstoff einsetzen, wo Strom effizienter genutzt werden kann. Aber Wasserstoff könnte in bestimmten Bereichen auch zum Heizen relevant werden.

Wie groß ist das Investoreninteresse an dem Projekt?

Das ist unterschiedlich. In einigen Fällen kann Wasserstoff eingesetzt werden und ist bereits wirtschaftlich. Vor allem im Verkehrssektor. Hier kann durch das Inverkehrbringen von grünem Wasserstoff am THG-Quotenhandel teilgenommen werden, sodass heute schon ein Business Case entsteht...

... Durch den THG-Quotenhandel soll der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor gesteigert werden. Wer in der EU fossile Kraftstoffe in Verkehr bringt, ist gesetzlich dazu verpflichtet, die bei der Nutzung freigesetzten Emissionen jährlich um einen bestimmten Prozentsatz zu reduzieren ...

... Allerdings sind wasserstofffähige LKW aktuell noch deutlich teurer als Diesel-LKW. Auch die Verfügbarkeit von LKW, die Wasserstoff tanken können, ist derzeit noch ein Problem.

Warum gibt es noch keine großflächige Produktion von LKW, die mit Wasserstoff betrieben werden können, wenn es wirtschaftlich ist?

Die gibt es noch nicht, weil es an Tank-Infrastruktur fehlt. Tankstellenbetreiber sagen aber wiederum, sie bauen die Infrastruktur nicht auf, da die Fahrzeuge fehlen, die zum Tanken kommen. Dies führt zu einem Henne-Ei-Konflikt. Diesen Knoten wollen wir mit dem TH2ECO-Projekt auflösen. Wir gehen den ersten Schritt und schaffen die notwendige Infrastruktur. Dies führt dann dazu, dass Speditionen sich weitere Wasserstoff-LKW anschaffen und dadurch weiterer Bedarf an der Tankstelle entsteht.

Das ist erstmal ein großer Vertrauensvorschuss, 25 Millionen Euro irgendwo zu investieren, wenn es noch keine richtigen Abnehmer gibt. Warum sind Sie so zuversichtlich, dass sich das lohnen wird?

Der Schwerlasttransport auf der Straße basiert derzeit fast ausschließlich auf Diesel. Wir müssen von dem Einsatz fossiler Energieträger wegkommen. Nicht nur, aber auch, weil die Bepreisung für CO₂ in Zukunft zunehmen wird. Wir brauchen also eine CO₂-neutrale Lösung. Beim PKW ist es meiner Meinung nach schon entschieden. Da wird es Strom sein. Hier wird es bald Standard sein, dass der Ottonormalverbraucher zuhause eine Wallbox hat und über Nacht sein Auto lädt.

Elektro-LKW werden auch schon produziert.

LKW-Fahrer haben in der Regel keine Zeit. Für sie muss ein Tankvorgang schnell gehen. Wasserstoff hat hier einen großen Vorteil. Mit Wasserstoff dauert der Tankvorgang bei einem LKW nur 10 bis 15 Minuten. Danach kann er wieder auf die Straße und weiterfahren. Außerdem: Mit einem Wasserstoff-LKW muss man auch nicht das Gewicht großer Batteriepakete herumfahren und kann dadurch mehr Ladung transportieren.

Aber dafür brauchen wir eine Menge Wasserstoff. Können wir so viel produzieren?

Nein, da muss man ganz klar sagen, dass Deutschland immer ein Energie-Importland bleiben wird. Zurzeit decken wir etwa 70 Prozent unseres Primärenergiebedarfs mit Importen aus dem Ausland. Natürlich müssen wir auch die inländischen Produktionskapazitäten für Wasserstoff auf- und ausbauen. Und beim Import müssen wir diversifizieren. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir bei unserer Energieversorgung mehr oder weniger auf eine Karte setzen. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir uns in Zukunft breiter aufstellen. Der Import kann beispielsweise über europäische Länder des Nord- und Ostseeraums erfolgen oder über Regionen außerhalb der EU wie beispielsweise Nordafrika oder Kanada.

Mit Katharina Großmann sprach Clara Suchy