Staatsversagen nach Hanau-Morden"Dann erleben wir den Schmerz immer wieder"

Von Sarah Platz

Von Sarah Platz

Seit nunmehr drei Jahren führen die Angehörigen der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau einen erbitterten Kampf: Sie fordern Gerechtigkeit, Aufklärung und vor allem: Prävention. Doch der Staat zaudert. Zwar liegen viele Pläne in der Schublade, bei deren Umsetzung hakt es jedoch.

Wem eine Straftat widerfährt, der muss sich auf den Staat verlassen können. Wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen, etwa weil ein geliebter Mensch getötet oder die eigene Existenz zerstört wird, obliegt es Polizei und Justiz, für Gerechtigkeit zu sorgen. Sie fassen den Täter, sie bestrafen, sie sorgen für Schmerzensgeld. Selbstjustiz ist - selbstverständlich - ausgeschlossen. Die Politik tut derweil alles, um ähnliche Taten künftig zu verhindern. All dies ist nichts Neues, die Gesellschaft hat sich vor langer Zeit auf dieses System geeinigt. Was aber, wenn es versagt? Wenn der eigene Sohn bei einem rassistischen Anschlag ermordet wird und der Staat seinen Aufgaben - Aufarbeitung, Entschädigung, Prävention - nicht ausreichend nachkommt? "Dann erleben wir den Schmerz immer wieder", sagt Serpil Temiz Unvar.

Serpil Temiz Unvar ist die Mutter von Ferhat Unvar - einer der neun Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau vom rechtsextremen Tobias R. ermordet wurden. Heute jährt sich der rassistische Terroranschlag bereits zum dritten Mal. Seit drei Jahren kämpfen die Angehörigen der Opfer um eine vollständige Aufklärung der Tat und ihrer Hintergründe, um die Erinnerung, um Gerechtigkeit - und dafür, dass sich eine solche rechtsextreme, rassistisch motivierte Tat in Deutschland nicht wiederholt. Bei der von der Heinrich-Böll-Stiftung organisierten Gedenkveranstaltung "Drei Jahre nach Hanau" spricht Serpil Unvar über die Herausforderungen und ihre Verzweiflung bei diesem Kampf.

"Wir alle wissen, was vor drei Jahren passiert ist", beginnt Unvar ihre Rede. An jenem Abend 2020 steigt Tobias R. mit zwei Schusswaffen in sein Auto und fährt zum Hanauer Heumarkt. In zwei Bars beginnt er unvermittelt auf Menschen zu schießen. Danach setzt er sich wieder in sein Auto und fährt zum zweiten Tatort, dem Kurt-Schumacher-Platz. Dort erschießt er weitere sechs Menschen. In nur zwölf Minuten bringt er insgesamt neun junge Menschen um ihr Leben. Bei seinem Anschlag geht R. strategisch vor - er wählt Opfer mit augenscheinlichem Migrationshintergrund. Im Anschluss bringt der Täter sich und seine Mutter um.

"Behörden waren teilweise respektlos"

Ferhat war 23 Jahre alt, als er starb. Er war ihr erstes Kind, schreibt Serpil Temiz Unvar auf der Homepage der Bildungsinitiative, die sie nach seinem Tod gründete. Unvar will damit Kindern und Jugendlichen, die rassistische Erfahrungen machen, eine Anlaufstelle bieten. Die Initiative, die sie nach ihrem ermordeten Sohn benannt hat, steht aber auch als Mahnmal gegen das Vergessen der Opfer aus Hanau.

"Wenn wir wollen, dass so etwas nicht noch einmal passiert, brauchen wir Mahnmale, die uns daran erinnern", sagt Unvar. Sie betont diesen Satz besonders, ihre Augen werden kleiner. Seit geraumer Zeit kämpft die Mutter für ein Mahnmal auf dem Marktplatz in Hanau, doch die Stadt lehnt dies ihr zufolge ab. Für Unvar ein Zeichen, dass "die neun getöteten Kinder vergessen werden sollen". Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich vom Staat im Stich gelassen fühlt. Als jüngstes Beispiel nennt sie den 75-jährigen Vater des Täters, der offenbar die gleiche rechtsextreme und rassistische Weltanschauung wie sein Sohn hat. Seit Monaten suche der Mann ihr Haus auf, belästige und bedrohe sie, berichtet Unvar und fügt hinzu: "Keiner macht was dagegen, keiner schützt uns."

Said Etris Hashemi teilt dieses Gefühl. Der 26-Jährige hat seinen Bruder bei dem Anschlag in Hanau verloren, er selbst überlebte schwer verletzt. Dass die Aufklärung überhaupt in Gang gekommen sei, sei ein großes Verdienst der Angehörigen. Hashemi rückt den "unsensiblen und teilweise respektlosen" Umgang der Behörden mit den Angehörigen in den Fokus. Für viele habe sich dies "wie ein zweiter Anschlag" angefühlt, beschreibt er die Zeit nach der Tat auf der Gedenkveranstaltung. Er selbst setzt sich heute für eine Verbesserung der Sensibilität der Behörden ein.

Wo der Kampf gegen Rassismus hakt

Was der Bruder des getöteten Said Nesar Hashemi beklagt, ist auch Teil der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses zur Tat im hessischen Landtag. Er soll herausfinden, ob die Behörden vor, während und nach dem terroristischen Anschlag in Hanau nachlässig gehandelt haben. So wurden einige Angehörige erst Tage nach der Tat ausreichend informiert, sie hatten keine Möglichkeit, sich vor der Obduktion von den Opfern zu verabschieden. Zudem stellen sich Fragen: Warum war der Notruf in jener folgenschweren Nacht nicht erreichbar? Hätten zumindest die Opfer am zweiten Tatort verhindert werden können? Und warum hatte Tobias R. einen Waffenschein? So war seine rechtsextreme Gesinnung durchaus bekannt - Wochen vor der Tat veröffentlichte er ein rassistisches Manifest im Internet. Die Ergebnisse des U-Ausschusses sollen zum Ende der Legislaturperiode veröffentlicht und zur Verhinderung ähnlicher Taten genutzt werden.

Die Sozialpädagogin Liisa Pärssinen ist skeptisch. "Das sind doch alles keine neuen Erkenntnisse", beklagt sie auf der Gedenkveranstaltung. "Das ist alles schon da." Die Leiterin einer Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt erinnert an die rassistisch motivierten Anschläge von Mölln 1992, Solingen 1993, München 2016 und die NSU-Morde. Seitdem hat sich zwar auch in der Politik einiges getan: Der ehemalige Innenminister Horst Seehofer legte etwa einen 89-Punkte-Plan zum Kampf gegen Extremismus und Rassismus vor, während die amtierende Ministerin Nancy Faeser zehn Maßnahmen erarbeitete.

Allerdings - das wird auf dieser Gedenkveranstaltung, an der auch Politikerinnen teilnehmen, deutlich - gibt es einen Haken: "Wir haben eine Gesamtstrategie, sind aber noch nicht konkret genug", sagt die Grünen-Abgeordnete Misbah Khan. Oder anders: Pläne gibt es, an der Umsetzung hapert es jedoch an vielen Stellen. So kommen weder die Verschärfung des Waffengesetzes noch der Bürokratieabbau für finanzielle Unterstützung von Opfern rassistischer Taten wirklich voran. Auch bei der Bekämpfung von Hass im Netz hakt es. Dabei hätte Deutschland einen echten Sprung im Kampf gegen Rassismus dringend nötig, wie auch das Demokratiezentrum an der Universität Marburg jüngst betonte. Demnach steigt die Zahl der Menschen, die rassistische Vorfälle melden.

Warum Alltagsrassismus eine Rolle spielt

Um Vorfälle wie diese bei der Wurzel zu packen, müsse man bei der Einstellung in der Gesellschaft anfangen, sagt der Rechtsextremismusforscher Wilhelm Heitmeyer. Denn dort liege der Kern der Legitimation für weitere rassistische Eskalationsstufen. Der Professor an der Universität Bielefeld beschreibt dies als Zwiebelmodell. Die äußere Schale bilden die Vorurteile und das Verhalten der Menschen - angefangen bei rechten Parolen des Onkels am Weihnachtstisch bis hin zu rassistischen Bemerkungen der Bekannten oder im Sportverein. Sie geben der nächsten Stufe, dem autoritären Nationalradikalismus mit der AfD als Kern, die Berechtigung.

Zwar haben diese Stufen mit Gewalt oder Rechtsextremismus in seiner vollen Brutalität oft noch gar nichts zu tun, erklärt Heitmeyer. Allerdings würde es die nächsten, immer gewalttätigeren Gruppen - bis hin zum terroristischen Vernichtungsakteur - ohne sie nicht geben. Jede Schale, so beschreibt es der Wissenschaftler, braucht seine Legitimation durch die Schalen über ihr. Das heißt: Der Kampf gegen Rassismus und die Verhinderung künftiger Taten werden nicht gelingen, "wenn wir nicht in der Lage sind, den Zusammenhang zu sehen und immer nur einzelne Schichten und einzelne rassistische Vorfälle, diskutieren", beendet Heitmeyer seine Rede auf der Gedenkveranstaltung.

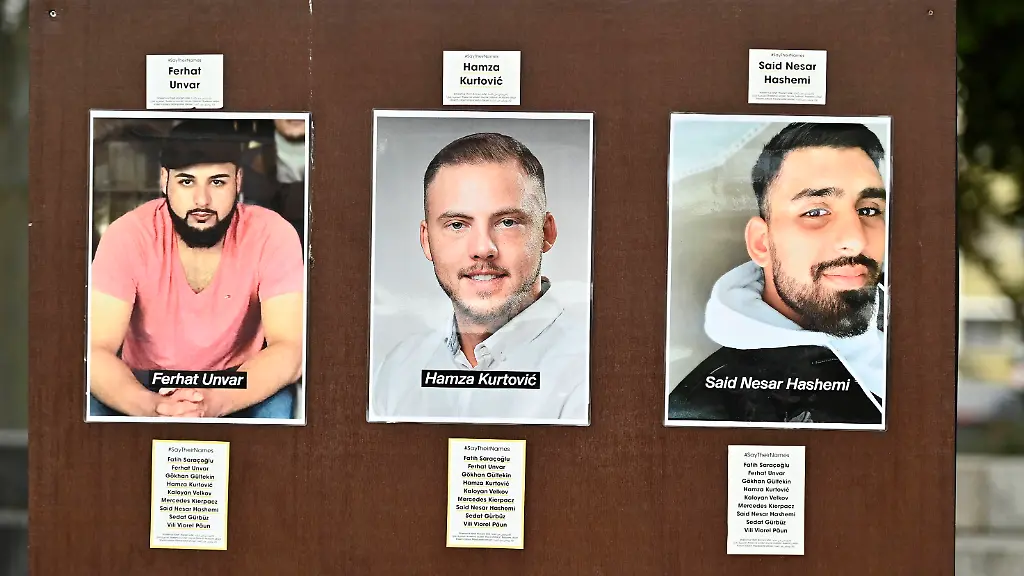

Die Angehörigen der Opfer aus Hanau haben bis heute nicht das Gefühl, dass sie sich umfassend auf den Staat verlassen können - weder bei der Aufklärung des rassistischen Anschlags noch bei der Prävention. Im Gegenteil: Nur durch ihren Druck und ihre Ausdauer wurde der Untersuchungsausschuss im Landtag gebildet. Und noch etwas haben die Angehörigen um Serpil Temiz Unvar geschafft: Noch nie wurde der Fokus so stark auf die Todesopfer und nicht auf den Täter gelegt. Bis heute erinnern Plakate in der ganzen Bundesrepublik und Einträge in den sozialen Medien an die Ermordeten: Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin und Ferhat Unvar.