Handwerks- und LebenskunstDer erste schwarze Glasbläser in Venedig

Im Senegal geboren, in Frankreich aufgewachsen, in Venedig Glasbläser geworden: Moulaye Niang ist der erste aus Afrika stammende Glasbläsermeister in der Lagunenstadt. Seine Geschichte ist eine von Rassismus, Integration und Liebe.

Um Moulaye Niang und seine Glasbläserwerkstatt in Venedig zu finden, muss man gezielt nach ihm suchen oder zufällig dort landen. Denn abgesehen vom Namen "Muranero" ist sein Laden von außen eher unscheinbar. Außerdem befindet er sich im Sestiere Castello, einem eher ruhigen Viertel hinter dem Markusplatz.

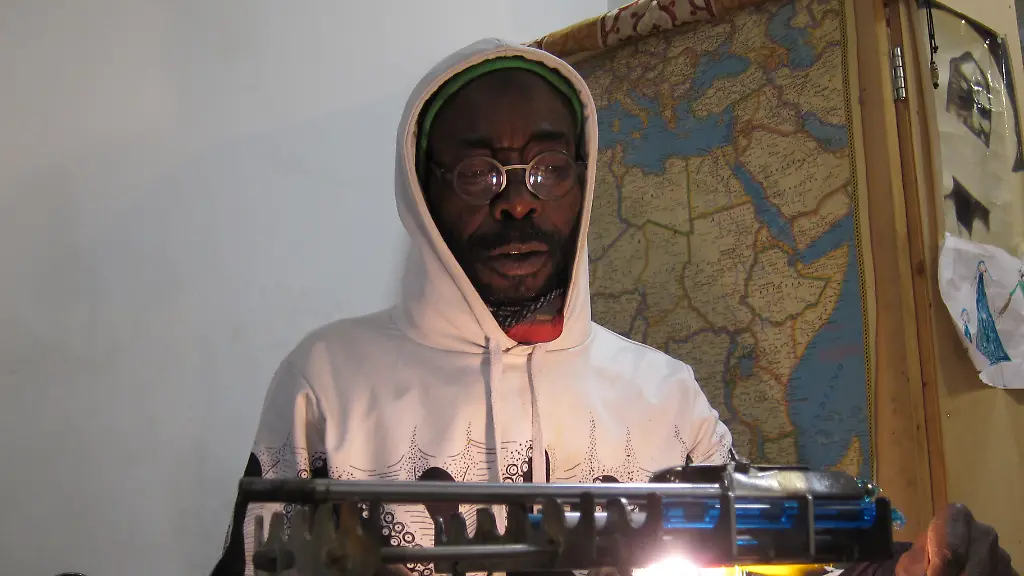

Es sind die zu einem Strauß gebundenen bunten Glaskugeln mit Stiel, die aufmerksam machen. Und es ist der große schlanke schwarze Kunsthandwerker mit einer sehr markanten runden Brille, der gerade eine dieser Kugeln bläst, der zum Eintreten veranlasst.

Der Mann an der Werkbank ist der erste aus Afrika stammende Glasbläsermeister in Venedig. Geboren wurde er in Dakar, Senegals Hauptstadt. Als er sechs war, zog die Familie nach Paris. "Auch meine Eltern waren Kunsthandwerker", erzählt er ntv.de, während er weiter mit chromatischen Variationen die Glaskugel verschönert und vergrößert. "Sie haben mit Gold und Stoffen gearbeitet."

Eine verschlossene Zunft

Es war eine Klassenfahrt, die ihn zum ersten Mal nach Venedig führte. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Zurück in Paris teilte er seinen Eltern mit, er würde nach Venedig ziehen. "Ich sagte ihnen, dass ich die ideale Stadt gefunden hatte. Eine ohne Autos, eine langsame Stadt, die deshalb zu mir passte. Und meine Mutter, eine weitsichtige Frau, ließ mich gehen."

In Murano absolvierte er die vierjährige Glasbläserschule und hatte außerdem das Glück, von zwei großen Glasmeistern vor Ort zu lernen. Einer ist mittlerweile verstorben, der andere, Davide Salvadore, steht ihm weiter mit Rat und Tat beiseite. Auch mit seiner Glasblashütte in Murano. Dort arbeitet Niang, wenn er an großen Objekten arbeitet. Ansonsten in der Werkstatt Muranero.

Leicht war es nicht, sich zu integrieren und von der lokalen Zunft angenommen zu werden. "In der Tat sind die Glasbläser, was ihre Kunst betrifft, sehr verschlossen. Am liebsten würden sie ihr Wissen ausschließlich in der Familie weitergeben", sagt Niang. "Das könnte aber gefährlich werden. Man muss sich öffnen, ansonsten hat dieses Kunsthandwerk keine Zukunft." Er selbst gibt sein Können weiter und gab Schulungskurse für Migranten. "Doch leider war das eine Sackgasse. Am Ende konnten die Migranten Glas blasen, standen aber arbeitslos da. Weder wurden sie angestellt noch hatten sie das nötige Geld, um eine Werkstatt aufzumachen."

Anfangs nannten ihn die Alteingesessenen auf seine Herkunft anspielend Muranero. Diese Zusammenfassung von Murano und nero (schwarz) war damals nicht unbedingt wohlwollend gemeint. Das sei ihm aber egal gewesen, sagt er. "Es kommt darauf an, wie man sich dem anderen gegenüberstellt. Was mich betrifft, halte ich meine Gefühle bedeckt. Die anderen können sagen, was sie wollen, mich lässt das kalt. Ich möchte für meine Arbeit geschätzt werden." Und da er fand, dass sich der Spitzname gut anhörte, nannte er seinen Laden Muranero.

Die Bezeichnung Maestro lehnt er stattdessen noch ab. "Maestro ist man erst, nachdem man 30 Jahre dieses Kunsthandwerk ausgeübt hat. Ich habe da noch zehn Jahre vor mir."

Perlen fürs Studium

Niang war mit seinen Eltern nicht unter den riskanten und verheerenden Umständen nach Paris gekommen wie viele Migranten heute. Die Familie flog mit dem Flugzeug von Dakar nach Paris. Obwohl er dann auch die Schule in Frankreich absolvierte, bezeichnet er sich trotzdem als Migrant. Er hätte mittlerweile sowohl die französische als auch die italienische Staatsbürgerschaft haben können, er hat lieber die senegalesische behalten. Senegal sei seine Heimat, sein Zuhause, sagt er.

2010 startete er ein Schulungsprojekt in Senegal. Jugendliche aus einem Waisenhaus in der Casamance, einem Gebiet südlich von Dakar, wo auch er bis zu seinem sechsten Lebensjahr aufgewachsen war, hatten ihn um Unterstützung gebeten. Sie wollten studieren, hatten aber kein Geld. "Ich sagte ihnen, ich könne finanziell nicht helfen, ihnen aber meinen Beruf beibringen." Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Region Veneto. Der Dokumentarfilm "Le perle di ritorno", auf Deutsch "Die zurückkommenden Perlen", erzählt darüber. Das Projekt läuft immer noch.

An einer Wand der Werkstatt hängt eine große Afrikakarte. Seine Eltern sind wieder in das Küstendorf gezogen, in dem er bis zur Auswanderung aufgewachsen ist. "Das liegt auch im fruchtbaren Casamance-Gebiet. Dort blickt man auf die Endlosigkeit des Ozeans, während man hinter sich üppige Vegetation hat." Niang fährt regelmäßig hin, sein Plan ist es, mit seiner Familie für immer dorthin zu ziehen. Seine Frau ist Italienerin und sie haben gemeinsam zwei kleine Mädchen, zweieinhalb und fünf Jahre alt. Eigentlich wollte er schon vor einigen Jahren zurück, doch dann kam die Pandemie dazwischen. Natürlich würde er weiter seinem Beruf nachgehen. Die Werkstatt in Venedig würde er dem Schwiegervater und ein paar seiner ehemaligen Lehrlinge anvertrauen.

Glasperlen für Topfblumen

Während des Gesprächs ist die erste Kugel fertig. Die vermischten Farben erinnern an die, die sich in den Kanälen abwechseln. Es sind auch diese Farbenspiele, die einst Niangs Herz eroberten. Farben, die anders sind als die seiner afrikanischen Kindheit, aber genauso faszinierend.

Und dann ist da noch die Geschichte von dem kleinen Mädchen und den Glasperlen. Niang hatte erst seit Kurzem seine Werkstatt und die Kleine kam immer wieder und bat ihn um kleine Glasperlen, die sie zu den Topfpflanzen legte. Sie führte mit diesen nämlich lange Gespräche und belohnte sie dann mit einer dieser Perlen. Eines Tages beschloss Niang, ihr eine Freude zu machen, und schuf eine größere Kugel. Bei der nächsten Gelegenheit würde er sie dem Mädchen geben, derweil legte er sie in einen Blumentopf. "Kurz danach kam eine deutsche Touristin ins Geschäft und sagte: 'Das ist aber eine gute Idee. Endlich eine Kugel, die man mit Wasser füllen kann und die für ein paar Tage den Pflanzen das nötige Wasser spendet.' Ich erzählte ihr, dass meine Absicht eine ganz andere gewesen war. Worauf sie erwiderte, ich solle die Idee trotzdem nutzen, und das tat ich auch."

Jede Kugel hat zwei Löcher. In einem kommt das Wasser hinein, aus dem anderen, in dem auch das dünne Blasrohr steckt, tröpfelt das Wasser langsam heraus. Heute sind diese bunten (Bewässerungs-)Kugeln das Markenprodukt von Muranero.