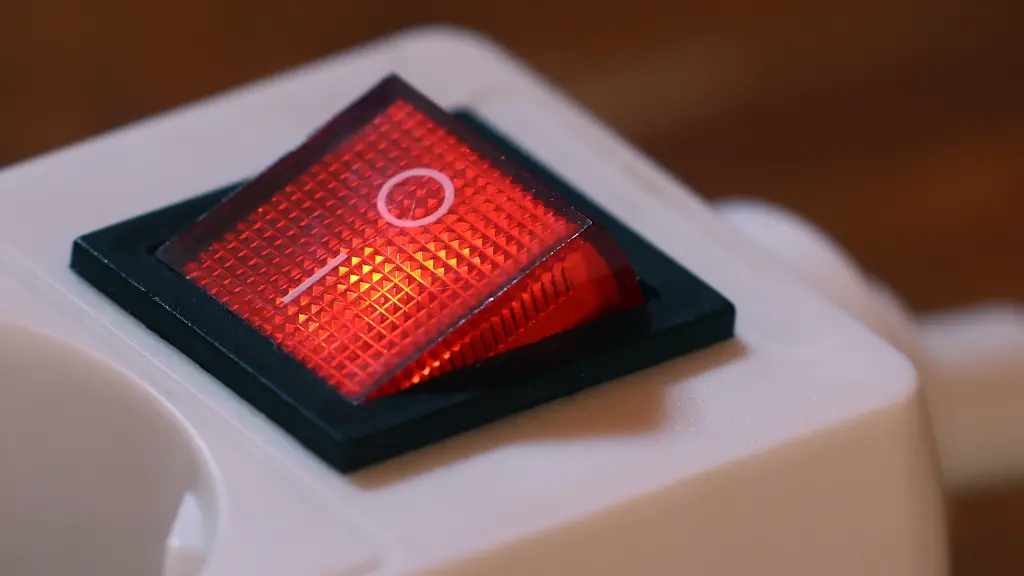

Bundes-Lockdown noch vermeidbarForscher verlangen Omikron-Notschalter

Pünktlich zur nächsten Runde zwischen Bund und Ländern verlangt eine Gruppe von Wissenschaftlern einen rechtssicheren Not-Schutzschalter gegen die massenhafte Verbreitung der Omikron-Variante. Ein bundesweiter Lockdown könne aber noch abgewendet werden, schreiben die Experten.

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland sollte nach Ansicht einer Expertengruppe jetzt die rechtliche Grundlage für eine Art Not-Schutzschalter und andere weitreichende Maßnahmen geschaffen werden. "Gerade in Hinblick auf die neue Omikron-Variante ist eine solche Vorsorge dringend erforderlich", heißt es in einer Stellungnahme der Gruppe um die Physikerin und Modelliererin Viola Priesemann. Neben dem Notfall-Maßnahmenbündel solle die Kontaktnachverfolgung bei Menschen mit Omikron-Infektion "aktuell absolute Priorität" haben. Hierfür sollten ausreichend Personal und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Nötig sei auch eine systematische genomische Erfassung.

"Insbesondere in Hinblick auf neue Virusvarianten wie Omikron ist es wichtig und notwendig, dass klare Handlungspläne existieren, die bei einer hoher Wachstumsdynamik oder bei einer Überlastung des Gesundheitssystems sehr schnell umgesetzt werden können", heißt es in dem Strategiepapier. Die juristischen Voraussetzungen für einen Not-Schutzschalter müssten schnellstmöglich geschaffen werden. "Das Regelwerk sollte für alle Bundesländer gleichartig sein, um klare Kommunikation und Planbarkeit zu ermöglichen."

Die Experten geben zu bedenken, dass die für die Hospitalisierungsinzidenz festgelegten Grenzwerte 6,0 (kritische Situation) beziehungsweise 9,0 (hochkritische Situation) in den meisten Bundesländern faktisch bereits überschritten seien. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - spielt inzwischen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens, aufgrund von teils starken Meldeverzögerungen erscheint der Wert in den Statistiken aber zunächst zumeist deutlich niedriger als er in der Realität bereits ist.

Spitzenbelastung wohl Ende Dezember bis Mitte Januar

Der Scheitelpunkt der aktuellen Welle sei noch nicht erreicht, heißt es von der Gruppe, zu der neben Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (Göttingen) etwa auch die Epidemiologin Eva Grill und der Intensivmediziner Christian Karagiannidis gehören. Die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante steige weiterhin deutlich an. Modelle zeigen demnach, dass bei Impf- und Booster-Raten von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung pro Tag die Spitzenwerte der Sieben-Tage-Inzidenz im Dezember erreicht sein würden.

Aus dieser Prognose folge, dass die Spitzenbelastung in der Intensivmedizin für Ende Dezember, Mitte Januar zu erwarten ist. Für diese Phase müssten die Krankenhäuser maximale Unterstützung erfahren. "Die Kliniken sollten sich dringend darauf vorbereiten, dass hier die Arbeitslast am höchsten sein wird." Eine Konzentration auf Notfälle und dringliche Eingriffe sei unerlässlich. Der Höchstwert der Intensivpatienten werde wahrscheinlich noch einmal höher liegen als in den bisherigen Wellen, heißt es von der Expertengruppe weiter. Eine adäquate Behandlung sei nur bei gleichmäßiger Verteilung der Patienten über das Bundesgebiet möglich. "Hierzu muss die strategische Verlegung nochmals deutlich ausgebaut und alle Krankenhäuser zur Einschränkung des Regelbetriebes aufgefordert werden." Das erfordere eine zentrale, stabsmäßige Koordination unter einheitlicher Führung des Bundes.

Bundesweiter Lockdown mit Basismaßnahmen vermeiden

Zentrale Maßnahme, damit der Anstieg der Inzidenz und der Hospitalisierung verlangsamt oder schnell gestoppt werden könne, ist den Experten zufolge das Impfen und Boostern von mindestens zwei Prozent der Bevölkerung pro Tag - "denn das trägt deutlich dazu bei, die Inzidenzen in den kommenden Wochen nachhaltig zu senken". "Alle anderen Maßnahmen dienen der Überbrückung, bis eine ausreichende Immunität aufgebaut ist." Genannt werden etwa die flächendeckende Einführung, Umsetzung und Kontrolle von 3G- bis 2G-plus-Maßnahmen und das Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz. "In den Bundesländern, in denen bereits eine Überlastung eingetreten ist, sind weiterreichende Maßnahmen notwendig, wenn man die Überlastung schnell reduzieren will."

Die Wissenschaftler rechnen damit, dass ein bundesweiter Lockdown bei konsequenter Handhabung der Grundregeln noch zu vermeiden ist. "Die regionale Überlastung ist nicht mehr abzuwenden, aber sie kann abgemildert werden. Deswegen gilt es jetzt, die wichtigsten Maßnahmen nochmal zu betonen und ihre Umsetzung so zu verstärken, dass ein längerfristiger bundesweiter Lockdown in der aktuellen Deltawelle vermieden werden kann", heißt es in dem Papier. Kernpunkt dabei sei nach wie vor die deutliche Reduktion räumlich enger Kontakte sowie Vorsichtsmaßnahmen vor allem in Innenräumen.