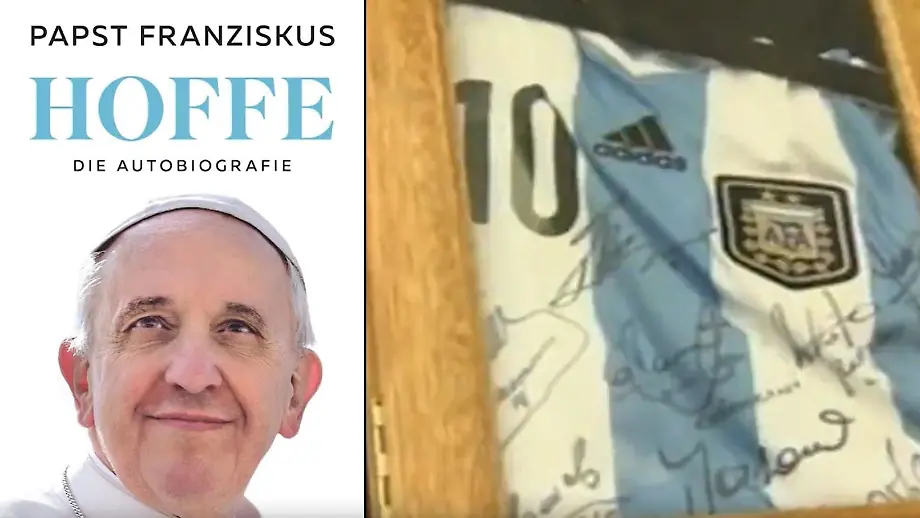

"Bin doch kein Eisverkäufer"Papst schreibt über sich selbst - und zeigt Humor

Von Udo Gümpel, Rom

Von Udo Gümpel, Rom88 Jahre ist Jorge Mario Bergoglio alt, seit 2013 kennt ihn die Welt als Papst Franziskus. Nun veröffentlicht der gebürtige Argentinier als erster Pontifex eine Autobiografie. Darin erzählt er von seinem Aufwachsen und berichtet auch, woher seine tiefe Verbundenheit mit Migranten kommt.

Noch nie hat ein Papst eine Autobiografie verfasst. "Hoffe", die Autobiografie von Papst Franziskus, sollte eigentlich erst nach dessen Tod veröffentlicht werden. Der Co-Autor der Papst-Erzählung schreibt jedoch im Nachwort, dass "Seine Heiligkeit" das "neue Heilige Jahr der Hoffnung" 2025 davon überzeugt habe, es jetzt schon in Druck zu geben.

Es ist ein sehr persönliches Buch, das einen tiefen Einblick in die Welt dieses Papstes liefert, seine Überzeugungen erklärt, seinen Einsatz für Migranten und Arme, seinen unbedingten Pazifismus, aber auch seinen ungebrochenen Glauben an eine bessere Zukunft der Menschheit. Dieser Papst ist tief davon überzeugt, dass aus der Hoffnung Gutes entstehen werde, dass das spanische "espera" in seiner Doppelbedeutung des Abwartens und Hoffens den Menschen Mut macht. Dieser Papst ist ein "Fortschritts"-Gläubiger, der vor allem auf den Beistand der Muttergottes setzt.

Seine Biografie ist geprägt von starken Frauen, die ihm auf die Welt geholfen, ihn erzogen, ihn in schlimmer Krankheit geheilt haben. Geprägt auch davon, sich gegen seine Mutter durchzusetzen, die lange gegen seine "christliche Berufung" opponierte, ihn immer wieder fragte, warum er nicht bei seinem ursprünglichen Lebensplan bleiben wolle, Arzt zu werden. Da sagte er ihr nur: "Ich werde die Seelen der Menschen heilen" und blieb standfest.

Die Erde von Portacomaro

Papst Franziskus wird als Jorge Mario Bergoglio am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren, als Kind einer italienischen Einwanderer-Familie aus dem Piemont und Ligurien. Zu Hause spricht man Dialekt und Spanisch, aber kein Italienisch. Der Papst gibt einen tiefen Einblick in die Welt der italienischen Einwanderer in Argentinien, die bald "Tanos" genannt wurden, nach dem großen Schwung neapolitanischer Einwanderer, die nach denjenigen aus dem Nordosten Italiens gekommen waren, bis zum Zweiten Weltkrieg waren es über 200.000 Einwanderer aus Italien schreibt er.

Papst Franziskus ist tief geprägt von der Lebenserfahrung seiner Familie als Migranten und hat die italienischen Wurzeln seiner Familie im Piemont nie vergessen. "Jeder Migrant hat einen Ort, an dem seine Seele lebt, und für die Bergoglios war dies der Bauernhof in Portacomaro, zwischen Haselnusssträuchern und steilen Hügeln." Auch aus diesem Grund sei er im Februar 2001, nur wenige Stunden, bevor Johannes Paul II. ihn zum Kardinal von Buenos Aires machte, die Straße nach Bricco Marmorito hinaufgestiegen. "Ich habe die Hügel betrachtet, die Weinberge, das große Haus. Ich habe in der Erde gegraben und eine Handvoll mitgenommen. Hier kam mein Großvater zur Welt, hier war sein Vater Francesco gestorben. Hier lagen unsere Wurzeln."

Das Buch lässt die persönlichen Quellen seines Papsttums erkennen, seine Grundsympathie für all die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Die Migrantenfamilien wurden damals in Italien von "Immigrations-Agenten und -Subagenten angeworben", die in den "Dörfern vor allem während der Volksfeste Amerika als neues 'gelobtes Land', in dem Milch und Honig flossen", priesen, schreibt der Papst. Die "Presse jener Zeit verglich sie teils mit Sklavenhändlern. Die Dörfer und Ortschaften wurden überschwemmt von Heftchen und gefälschten Briefen der Leute, die sich bereits aufgemacht hatten auf die andere Seite der Welt." In anderen Worten: Sie wurden mit Lügen verlockt und die Einwanderungsbehörden zahlten den Anwerbern hohe Prämien. Es war eine legale Migration, aber unter falschen Versprechungen.

Die Kraft der göttlichen Vorsehung

Wer fühlt sich bei diesen Worten nicht an Umstände der heutigen Migrationsbewegungen über das Mittelmeer erinnert? Es waren Seelenverkäufer, auf denen die Verzweifelten ihr Glück in Amerika suchten. An die Wände des Aufnahme-"Hotel de Inmigrantes" in Buenos Aires kritzelten die Ankommenden die Zeichen ihres Leidensweges, "Spuren der Seelen, die ihn gegangen sind. Namen, Daten, Liebesbezeugungen, Flüche, Erinnerungen, Obszönitäten, die man in den Lack gekratzt oder mit Stiften aufgemalt oder mit Messern eingeschnitzt hat. Das Bild, das sich am häufigsten wiederholt, ist das Schiff."

Bergoglios Familie hatte mehr Glück, gesteht der Papst ein: "Sie waren nach Buenos Aires gekommen, weil die Brüder meines Großvaters sie hergeholt hatten", die schon 1922 in Argentinien angekommen waren: "Meine Großeltern und ihr einziges Kind, Mario, der junge Mann, der mein Vater werden sollte, hatten Fahrkarten für diese lange Überfahrt, für dieses Schiff, das am 11. Oktober 1927 von Genua auslaufen sollte Richtung Buenos Aires. Aber sie gingen nicht an Bord", weil sie es nicht rechtzeitig geschafft hatten, ihre Habseligkeiten in Italien zu verkaufen: "Aus diesem Grund bin ich heute hier. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich der Göttlichen Vorsehung noch zu danken hatte."

Das Schiff, welches die Großeltern und den jungen Mario Bergoglio eigentlich von Genua nach Buenos Aires bringen sollte, die Prinzessin Mafalda, ging mit 1200 Passagieren, vorwiegend Migranten, vor der Küste von Brasilien bei Porto Seguro unter. Die Familie Bergoglio nahm ein späteres Schiff.

Bergoglio erzählt in lebhaften Worten die Geschichte seiner Familie, die Höhen und Tiefen durchlebte: Kurz nach der Ankunft ging es ihnen noch wirtschaftlich gut, sie wohnten im "Palazzo Bergoglio", einem eigenen Wohnhaus, doch dann kam der Absturz der Weltwirtschaftskrise, das mühselige Überleben einer Familie, die aber immer zusammenhielt und die, das unterstreicht er auf beinah jeder Seite, fest im katholischen Glauben stand.

Spontane Entscheidung für Franziskus

"Regina Maria Sivori, meine Mutter, war eine zurückhaltende, zierliche Frau mit großen dunklen Augen und einer angeborenen Eleganz, als mein Vater (Mario Giuseppe Francesco Bergoglio) sie 1934 zum ersten Mal sah: im Oratorium der Salesianer in Sant'Antonio im Viertel Almagro" lernten sie sich kennen, ein Jahr später schon heirateten sie und wiederum ein Jahr darauf, 1936, kam der junge Jorge Mario Bergoglio zur Welt. In derselben Kirche Maria Auxiliadora y San Carlos Borromeo wurde der Papst dann auch getauft.

Der Papst erzählt in seinem Rückblick vom Moment der Papstwahl in der Sixtinischen Kapelle an jenem 13. März 2013, als er die Zweidrittelmehrheit der Stimmen der 115 wahlberechtigten Kardinäle auf sich vereint hatte. Da sei der brasilianische Kardinal Claudio Hummes, Sohn deutscher Migranten, Franziskaner, zu ihm, dem Sohn italienischer Migranten, gekommen: "Er umarmte mich: 'Vergiss die Armen nicht', sagte er. Dieser Satz traf mich ins Mark. Ich spürte ihn bis ins Innerste. In diesem Moment kam mir der Name 'Franziskus' in den Sinn." Wie überhaupt die Erzählung des Papstes von seiner eigenen Wahl einen sehr intimen Blick hinter die Kulissen des Vatikans gewährt. Und wenn der eigene Vater auch Franziskus hieß, dann ist der Name des Heiligen Franz von Assisi ja schon in der Familie eingeführt und "wählbar". Ein Vater, der 1961 schon mit 53 Jahren an einem Infarkt starb. Auch seine Mutter starb 1981 mit 69 Jahren relativ früh.

Ein Papst der Armen genannt zu werden, missfalle ihm nicht. Im Gegenteil. Das goldene Kreuz wies er zurück: "Ich habe das silberne Kreuz der Bischofswahl und das trage ich seit zwanzig Jahren." Auch die vom Vatikan-Zeremonial angedienten roten Schuhe wollte er nicht: "Rote Schuhe? Nein, ich muss ohnehin orthopädische Schuhe tragen. Ich habe leider leichte Plattfüße."

Die Autobiografie gewährt Einblicke in den päpstlichen Humor. Zwei Tage nach der Wahl "sagte man mir, dass ich weiße Hosen tragen sollte. Das hat mir ein Lächeln entlockt. 'Ich bin doch kein Eisverkäufer', habe ich geantwortet und bin bei den meinen geblieben."

Dann ließ er den argentinischen Bischöfen ausrichten, nicht zur Amtseinführung am 19. März nach Rom zu kommen. "Das Geld für die Flugtickets sollte den Armen zugutekommen. Und sie möchten doch für mich beten. Der ein oder andere kam dann doch, weil es immer schon so gewesen ist." Nach der Wahl rief er, der älteste der fünf Geschwister, seine kleine Schwester Maria Elena an, die jüngste: "Aber wie geht es dir denn? Wie fühlst du dich?", wollte sie wissen. Ich lächelte: "Es geht mir gut, sehr gut. Entspann dich."

Ein bisschen "zimperlich"

Es ist ein Buch, das den Menschen Jorge Mario hinter dem weißen Papstgewand nahebringt. Sein Glauben an die Muttergottes ist unerschütterlich: "Ich bitte darum, dass Maria mich als Mutter begleitet, mir sagt, was ich tun soll, und über meine Gesten wacht. Mit der Madonna bin ich auf der sicheren Seite."

Der Wunsch nach Gemeinschaft war es, der ihn davon überzeugte, nicht in die päpstlichen Gemächer einzuziehen. Der Papst wohnt bis heute in einer kleinen Gästewohnung im Gästehaus Santa Marta, nicht fern im Päpstlichen Palast, der nun nur noch für offizielle Anlässe genutzt wird. Schlicht soll auch seine letzte Ruhestätte sein. Nicht im Petersdom, wo sehr viele andere Päpste ruhen, auch sein direkter Vorgänger, der deutsche Papst Benedikt XVI, "sondern in Santa Maria Maggiore: Der Vatikan ist mein letzter Arbeitsplatz auf Erden, aber nicht der Wohnort für die Ewigkeit". Seinen Tod wünscht er sich schmerzfrei, er habe den Herrn um diese Gnade gebeten: "Nimm Dich meiner an. Es geschehe, wann immer Du willst. Aber der Herr wisse ja, "dass ich einigermaßen zimperlich bin, was körperliche Schmerzen angeht … Also bitte, mach, dass es nicht allzu wehtut".

Seiner eigenen Kirche hält er den Spiegel der Laster vor. Er sähe unter Klerikern weitverbreitet das beunruhigende Laster der "Hochmut, eine Selbstverherrlichung". Die Rettung "ist die Liebe, die das Leben heilt und rettet. Unser Glaube bleibt nicht stehen im Angesicht der Verletzungen und Fehler der Vergangenheit, aber er geht über Vorurteile und Sünden hinaus."

Das große Aber

Im Buch geht er auch auf "heiße" Themen ein, wie die jüngst von ihm erlaubte Segnung von homosexuellen Paaren, die bei vielen Konservativen auf heftige Kritik gestoßen ist. Diese Erlaubnis, verteidigt sich der Papst, diese "Offenheit", sei nicht "etwa Relativierung oder gar Verfälschung der Lehre, wenn es eine pastorale Segnung irregulärer Paare" gäbe, denn man segne "schließlich Menschen, keine Beziehungen". Alle Menschen seien in "die Kirche eingeladen, auch geschiedene, homosexuelle und transsexuelle Personen. Als das erste Mal eine Gruppe transsexueller Menschen in den Vatikan kam, sind sie weinend wieder gegangen, zutiefst gerührt, dass ich ihnen die Hand gegeben und sie umarmt habe … Als hätte ich etwas Besonderes für sie getan. Aber sie sind doch Kinder Gottes!".

Papst Franziskus unterstreicht: "Diese Menschen sind keineswegs 'Kinder eines geringeren Gottes'." Der Papst zitiert dann Don Luigi Di Liegro, den Gründer der römischen Caritas: "Sage mir, wen du ausschließt, und ich sage dir, wer du bist."

Doch dann kommt das große Aber, der Schatten, über den der Papst nicht springen kann: "Aber auch wenn Gott uns in unserer Menschlichkeit und mit unseren Unterschieden liebt, so ist es doch gefährlich, daraus eine ideologische Kolonisierung abzuleiten, wie es die Gendertheorie ist, die diese Differenzen wegerklären will unter dem Vorwand, dass wir alle gleich sind". Der Papst kritisiert mit diesen Worten eine vermeintliche "Gender-Theorie", die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, außer in den Propaganda-Schriften radikaler Gegner nicht-binärer Menschen. Weil niemand die zwei vorherrschenden Geschlechter leugnet, aber die Biogenetik heute gut dokumentiert, dass es eben mehr als zwei Geschlechter gibt, dass diese auch fließender Natur sind. An dieser einen Stelle hat das Korrektorat versagt, sollte unter dem Stichwort "Epigenetik" nachlesen und nachbessern.

Das ist schade, denn ansonsten ist der Papst auf allen 385 Seiten seiner Autobiografie gut dokumentiert, es ist ein Buch frei von Propaganda und der Wissenschaft widerlegtem Eiferertum vergangener Zeiten in der Kirche. Wenn der Papst an gleicher Stelle gegen die Leihmutterschaft als "globales Geschäft" protestiert, die auf "materiellen Notsituation von Müttern beruht, die die Würde der Frau ebenso beschädigt wie die des Kindes", dann ist das sehr nachvollziehbar.

Erfahrung Hiroshima

Extrem nachvollziehbar ist nach der Lektüre des Buches der unbedingte Pazifismus des Papstes. "Der Krieg ist stets unbegreiflich. Der Krieg ist immer ein vollkommen sinnloses Blutvergießen. Das tat mir damals weh und tut es heute. Ich spüre das buchstäblich in meinem Fleisch."

Aus den Erzählungen seiner italienischen Vorfahren hat Papst Franziskus miterfahren, wie grausam der Erste Weltkrieg gewütet hat. "Wir müssen aus der Geschichte lernen. Wir können uns nicht erlauben, dass bei den jungen Generationen die Erinnerung an das Geschehene verblasst: Diese lebendige Erinnerung muss uns Garant und Anreiz sein, eine gerechtere Zukunft aufzubauen, die jeder Generation aufs Neue erlaubt zu sagen: Nunca más! - Nie wieder! Nie wieder Krieg! Nie wieder das Geklirre der Waffen! Nie wieder so viel Leid!"

Eindringlich schildert der Papst, wie ihn 1945, als er neun Jahre alt war, die Nachricht von der Atombombe von Hiroshima erreichte. Er erzählt im Buch, wie der Generalobere der Gesellschaft Jesu, Padre Pedro Arrupe in Japan den Abwurf der Atombombe von Hiroshima direkt miterlebt habe. Arrupe befand sich in unmittelbarer Nähe, an diesem 6. August 1945, als um 8.15 Uhr morgens die Bombe detonierte. Er sah zunächst nur ein "ein extrem starkes Licht, öffnete die Tür, hörte einen Knall "ähnlich wie bei einem schrecklichen Orkan. Der fegte Türen, Fenster, Glas und Wände fort … deren Trümmer auf uns herabstürzten". Arrupe erzählte ihm: "Ein gewaltiges Feuermeer verschlang innerhalb weniger Minuten alle Trümmer. Wer ihm entgangen war, mühte sich vorwärts unter größten Schwierigkeiten, aber nicht laufend, wie man es gewollt hätte, um diesem Inferno so schnell wie möglich zu entkommen, denn die schlimmen Verletzungen, die die Menschen davongetragen hatten, machten das unmöglich."

Jorge Mario Bergoglio sah damals die "Tränen in den Augen meiner Mutter und meines Vaters, als uns die Nachricht erreichte. Beide weinten. Innerhalb von Sekunden tötete ein greller gelber Blitz, stark wie zehntausend Sonnen zwischen 70.000 und 80.000 Menschen." Nichts sei schlimmer als ein Atomkrieg.

"Es gibt eine Fotografie, die für mich stets der Inbegriff dieser unmenschlichen Barbarei bleiben wird: Gegen einen dunklen Hintergrund zeigt sie ein Kind, das vielleicht zehn Jahre alt sein mag. Auf der Schulter trägt es, als wäre es seine Schultasche, die schrecklichste Last überhaupt: den toten kleinen Bruder. Sein Gesicht zeigt Zeichen der Anstrengung und ist doch gleichzeitig gefasst. Der Junge wartet, bis er an der Reihe ist, um den Leichnam des Jüngsten der Familie, der in Nagasaki von der Strahlung getötet wurde, ins Krematorium zu bringen. Seine ganze Angst zeigt sich in einer winzigen, fast unmerklichen Geste: Er beißt sich auf die Lippen und blutet. Als ich dieses Foto zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon Papst. Ich glaube, ein Journalist hat es mir geschickt. Es hat mein Herz gerührt. Ich habe vor diesem Kind viele Gebete gesprochen. Dann kam mir die Idee, es zu veröffentlichen, es drucken und verteilen zu lassen. Von mir ist nur der Titel: 'Die Frucht des Krieges.' Und ich habe das Bild tatsächlich überall verteilt, bei jeder Gelegenheit. Dieses Bild zählt mehr als tausend Worte."

Jahre der Videla-Diktatur

Der argentinische Papst hat die grausame Zeit der Videla-Diktatur mit erlitten, als 30.000 Menschen von den Militärs abgeholt und ermordet wurden. Eines der Opfer war seine Chemielehrerin, bei seiner Ausbildung als Chemietechniker. "Esther Ballestrino de Careaga war eine außergewöhnliche Frau, die ich sehr gern hatte. Als in Argentinien die guerra sucia begann, der 'schmutzige Krieg', gewaltsame Unterdrückungsmaßnahmen gegen jegliche Form von kulturellem, politischem, sozialem, gewerkschaftlichem oder universitärem Dissens, begann sich die Schlinge um ihren Hals zuzuziehen. Nach dem Militärputsch von Jorge Rafael Videla und den Generälen seiner Junta am 24. März 1976 ersuchte Esther das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen um die Anerkennung ihres Status als Flüchtling, aber nicht einmal das sollte sie schützen. Esther brachte ihre alte Schwiegermutter und die drei Töchter in Sicherheit, zuerst in Brasilien, später dann in Schweden, wo (ihre Tochter) Ana María ihr Kind zur Welt brachte. Die Mädchen flehten ihre Mutter an, doch bei ihnen im Exil zu bleiben, aber Esther weigerte sich."

Der Papst, damals in seiner Funktion als Chef der Jesuiten in Buenos Aires, kämpfte um sie alle: "Man klopfte an jede Tür, voll Zorn, voll Schmerz, voll Energie und Entmutigung. Man kämpfte (um deren Leben) mit Lügen und Ausflüchten. Für Padre Orlando Yorio und Padre Franz Jalics, zwei Jesuitenpatres, die verhaftet und fast fünf Monate lang festgehalten wurden, tat ich das Menschenmögliche. Ich las sogar eine Messe für Videla." Die beiden Padres konnte er retten, viele andere nicht.

"Es waren schreckliche Jahre, die auch für mich enorme Spannungen bereithielten: Man musste Menschen, die einem ihr Leben anvertraut hatten, heimlich durch die Absperrungen am Campo de Mayo bringen. Oder die Flucht eines jungen Mannes organisieren, der von einem Geistlichen in Uruguay zu mir geschickt wurde, weil er in seinem Heimatland das Leben riskierte." Bergoglio selbst organisierte dessen Flucht, wie er jetzt bekennt, mit falschen Papieren.

Im Juli 2005 konnte man auch die sterblichen Überreste von fünf Frauen identifizieren, schreibt der Papst, "die zwischen dem 8. und dem 10. Dezember 1977 entführt worden seien. Offensichtlich habe man sie in aller Eile beerdigt, ohne ihre Namen bekannt zu geben. N. N. hieß es nur. Diese Frauen hießen: Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Ángela Auad, Schwester Léonie Duquet und Esther Ballestrino de Careaga, eine großartige Frau und gute Freundin. Das Meer hatte ihre Leichen an Land gespült." Man geht davon aus, dass während der brutalen Diktatur von 1976 bis 1983 rund 30.000 Menschen verschwunden sind.

"Die Kirche ist eine Frau"

Kein Thema bleibt ausgespart. Der argentinische Papst erinnert daran, dass er sofort zu Beginn seines Pontifikates Benedikt XVI. in Castel Gandolfo besuchte, "wo mir mein Vorgänger einen großen weißen Karton übergab. 'Da ist alles drin', sagte er. Die Akten zu den schwierigsten und schmerzlichsten Situationen, zu Missbrauch, den Fällen von Korruption, all den dunklen Momenten und den entsprechenden Missetaten. 'Bis hierher bin ich gekommen. Ich habe diese Vorkehrungen getroffen, jene Menschen aus dem Dienst entfernt. Nun ist das deine Aufgabe.' Und ich habe seinen Weg fortgesetzt." Einen Weg des Ausmistens der Korruption und des Missbrauches durch Priester, den er weitergehen wolle.

Als Ausblick des Buches hat Franziskus die Rolle der Frau in der katholischen Kirche gewählt. Doch gerade hier wirkt er mutlos. Seine Eingangsworte sind ehrlich, aber kein Schritt voran, wirken eher ein Trostpflaster: "Die Kirche ist eine Frau, kein Mann. Wir Kleriker sind Männer, aber wir sind nicht die Kirche. Die Kirche ist eine Frau, weil sie eine Braut ist. Und das heilige und treue Gottesvolk: Männer und Frauen zusammen. Daher müssen wir uns mehr als je zuvor darum kümmern, Kriterien und Modalitäten zu finden, damit Frauen in den verschiedenen Bereichen des sozialen und kirchlichen Lebens ihre Rolle als Mitwirkende und Protagonistinnen spielen können."

Die Kirche müsse "demaskulinisiert", fordert er, weil es "weder menschlich noch christlich wäre, die Frau zu 'maskulinisieren', da unsere andere große Sünde ja der Klerikalismus ist, unsere steife und rigide Auffassung davon, was Kirche ist."

Was dieser Papst aber nicht will, bei aller Wertschätzung der Frau, sind Frauen als Priester: "Daher geht es nicht darum, alle Frauen in den Klerus aufzunehmen, alle und jeden zum Diakon zu weihen, sondern darum, das marianische Prinzip wertzuschätzen, das in der Kirche noch wichtiger ist als das petrianische. Maria ist bedeutsamer als Petrus, und die Mystik der Frauen ist größer als die eines Dieners des Herrn."

Frauen sollen Führungsrollen übernehmen, aber nicht priesterliche Ämter, so Papst Franziskus: "Auch die Frage, ob Frauen zum Weiheamt des Diakonats zugelassen werden sollten, ist eine offene Frage, die noch einer gründlichen Klärung bedarf." Was viele Teilkirchen bereits fordern, Weiheämter für Frauen, ist auf die Zukunft verschoben worden.

Vielleicht hinterlässt Papst Franziskus dies seiner Kirche ja als spirituelles Testament, nach seinem Tode zu verlesen. Solch ein spitzbübische Lösung wär ihm zuzutrauen, nach der Lektüre dieser Autobiografie, in der der erste Papst aus Lateinamerika ansonsten kein Blatt vor den Mund nimmt. Eine vergnügliche, informative Lektüre, die viele Einblicke in die Welt der ältesten dauerhaft bestehenden Organisation von Menschen gibt.