Seit 1981 weggesperrtSyrischer Pilot kommt nach 43 Jahren in Assads Kerkern frei

Von Solveig Bach

Von Solveig Bach

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien öffnen sich für Tausende Menschen die Gefängnistore. Unter den Befreiten soll auch der am längsten in Syrien inhaftierte politische Gefangene sein. Ragheed Ahmad al-Tatari verbrachte 43 Jahre in Assads Gefängnissen.

Es sind diese Bilder, die von den Tagen in Erinnerung bleiben werden, als das Assad-Regime in Syrien fällt: Zerstörte Assad-Statuen, der leere Palast des geflohenen Machthabers und die Gefängnisse, aus denen Menschen strömen. In den zehn Tagen, in denen die Aufständischen quer durch Syrien zogen, um die 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie zu beenden, befreiten sie überall im Land politische Gefangene.

Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen Dutzende Gefangene, die jubelnd aus Gefängnissen und Sicherheitseinrichtungen kommen, nachdem sie freigelassen wurden. Manche sind barfuß, andere tragen kaum Kleidung. Unter Assads Regime sind Hunderttausende von Menschen verschwunden und ermordet worden, viele wurden zu Tode gefoltert. Zehntausende Gefangene seien bislang freigelassen worden, sagte Rami Abdurrahman von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, einer in Großbritannien ansässigen oppositionsfreundlichen Kriegsbeobachtungsstelle.

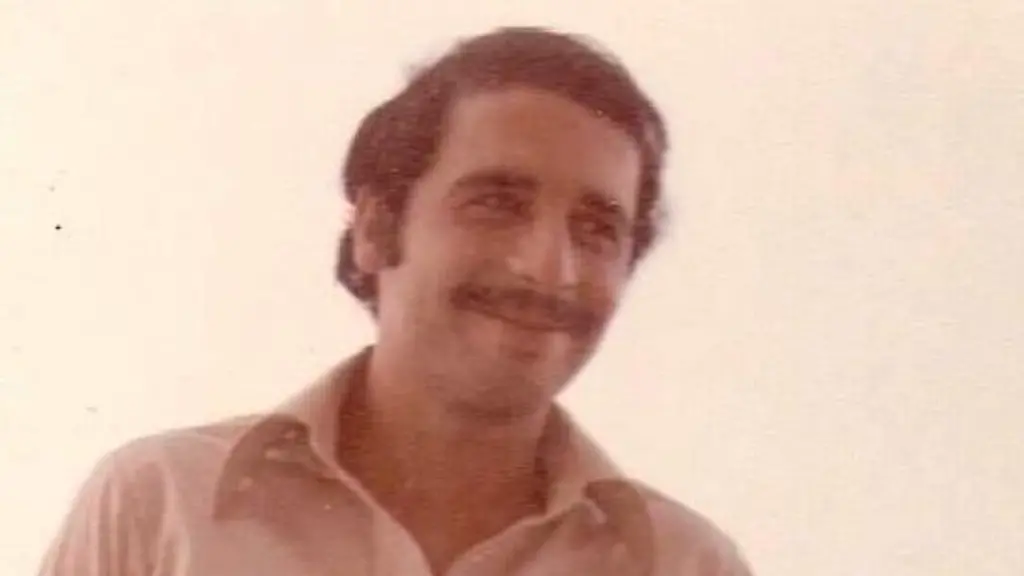

Zu ihnen gehört Medienberichten zufolge Ragheed Ahmad al-Tatari, der von Menschenrechtsaktivisten als der am längsten inhaftierte politische Gefangene in Syrien beschrieben wird. Er verbrachte 43 Jahre ohne ordentlichen Prozess in verschiedenen syrischen Gefängnissen, bis er am Sonntag das Zentralgefängnis Adra in Damaskus verlassen konnte.

Unter Assads Vater inhaftiert

Tatari wurde nach Angaben seines Sohnes Waill, der seit Jahren im Ausland lebt, erstmals 1980 verhaftet. Damals habe sich sein Vater, ein Pilot der syrischen Luftwaffe, geweigert, "den Befehl zu befolgen, Stellungen in Hama zu bombardieren". In der Stadt ging das Assad-Regime, damals noch mit Hafez al-Assad in der Spitze, immer wieder hart gegen Aufständische und Einwohner vor. Dabei wurden mehrere Massaker verübt.

Sein Vater sei freigelassen, aber 1981 erneut verhaftet worden, so der Sohn in einem Beitrag für die Menschenrechtsorganisation "The Syria Campaign". Damals war Ragheed Ahmad al-Tatari 27 Jahre alt. Tatari wurde beschuldigt, einem Überläufer geholfen zu haben, nachdem einer seiner Kollegen in einem Kampfjet nach Jordanien geflohen war. In den sozialen Medien kursierte auch die Version, Tatari habe den Sohn des damaligen Regimepräsidenten Hafez al-Assad, Bassel, bei einem Pferderennen besiegt. Damit habe er "Respektlosigkeit" gegenüber der Assad-Familie gezeigt.

Zwei Jahre soll Tatari zunächst in Einzelhaft im Mezzeh-Gefängnis verbracht haben, bevor er in das berüchtigte Gefängnis Tadmor (Palmyra) verlegt wurde. Dort sei er bis zum Jahr 2000 geblieben, rekonstruierten Menschenrechtsorganisationen, und wurde dann zunächst in das Sednaya-Gefängnis und 2011 schließlich in das Zentralgefängnis Adra in Damaskus gebracht.

Kein gemeinsames Leben

Waill al-Tatari erzählte, dass es 14 Jahre gedauert habe, bis die Familie den Aufenthaltsort des Vaters herausgefunden hatte. "Während des größten Teils meiner Kindheit hatte meine Familie keine Ahnung, wo mein Vater festgehalten wurde". Auch danach habe er seinen Vater nur wenige Male besuchen können.

Der türkische Sender TRT berichtet, Tatari habe in der Haft aus Brotkrumen, Zucker, Zitronensäure und Olivenkernen kleine Skulpturen geschaffen. Er habe außerdem Schachturniere organisiert, "bei denen er die Figuren aus Brotteig herstellte und das Brett auf ein Stück Stoff zeichnete".

Syriens Gefängnisse sind für ihre harten Bedingungen und systematische Folterungen berüchtigt. Menschenrechtsgruppen, Whistleblower und ehemalige Häftlinge berichteten auch von geheimen Hinrichtungen in mehr als zwei Dutzend Einrichtungen des syrischen Geheimdienstes und an anderen Orten. Im Jahr 2013 schmuggelte ein syrischer Militärüberläufer namens "Caesar" mehr als 53.000 Fotos ins Ausland, die laut Menschenrechtsgruppen Folter, aber auch mangelnde medizinische Versorgung und Hunger in den Gefängnissen belegten. Aus dem Material entstand der Film "Syriens verlorene Seelen".