Schulgipfel im KanzleramtKeine Tische, keine Lehrer, keine Ambitionen

Ein Kommentar von Hubertus Volmer

Ein Kommentar von Hubertus Volmer

Corona legt die Versäumnisse der deutschen Schulpolitik bloß: Investitionsrückstau, Engpässe bei Personal und Digitalisierung. Die Politik muss die Dauerschleife der Ambitionslosigkeit durchbrechen.

Was für ein Chaos. Am 14. September hat in Italien der Unterricht in den Schulen wieder angefangen, doch es waren nicht genug Schulbänke da. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, hatte die italienische Regierung knapp 2,5 Millionen Einzeltische bei den Möbelherstellern des Landes bestellt. Geliefert wurden bis jetzt 200.000. Den gängigen Klischees folgend könnte man sagen: typisch italienisch.

Bei genauerem Hinsehen, gerade von Deutschland aus, fällt allerdings auf, dass 200.000 Tische sehr viel mehr sind, als die hiesige Bildungspolitik zustande bekommen hat. Wenn es um die Schulen geht, ist die Bundesrepublik nicht das gut organisierte Land, als das wir uns gerne sehen. Ganz im Gegenteil: In einem der wichtigsten Felder, der Ausbildung des Nachwuchses, setzt Deutschland seit Jahren darauf, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Hat ja auch immer halbwegs geklappt, und überhaupt, Veränderungen kosten schließlich Geld.

Nachdem aktuell die Kultusministerinnen und -minister schon vom plötzlichen Ende der Sommerferien überrascht wurden und kaum Corona-Konzepte vorweisen konnten, kommt nun auch der Herbst für sie offensichtlich aus heiterem Himmel. Denn der Kern dessen, was die Schulverwaltungen der Republik hochtrabend "Hygienepläne" nennen, sind neben Flächendesinfektion und mehr oder weniger stabilen Lerngruppen: geöffnete Fenster. Mit den Temperaturen fallen auch die Corona-Konzepte.

Diese Planlosigkeit hat Methode. Bundesweit sind mehrere Tausend Stellen für Lehrerinnen und Lehrer nicht besetzt, immer häufiger müssen Bundesländer Quereinsteiger in die Schulen schicken. In Berlin unterrichten mittlerweile schon Lehrer ohne Abitur. In Hamburg müsste eigentlich jeder zehnte Hamburger Abiturient Lehrer werden, um die Nachfrage zu decken, hat der dortige Schulsenator Thies Rabe mal gesagt.

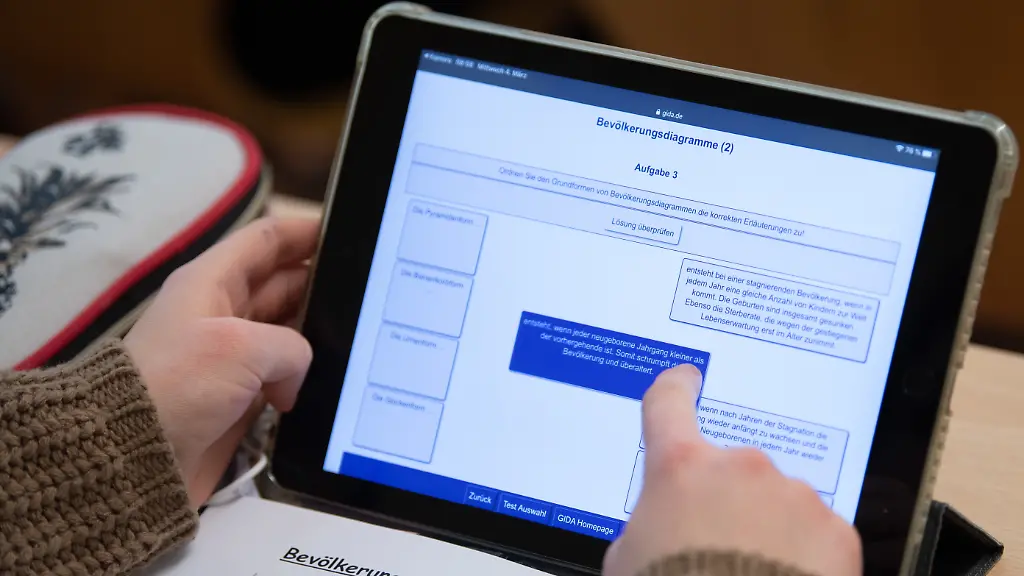

Der Investitionsrückstand an den Schulen in Deutschland beläuft sich nach Zahlen der staatlichen KfW-Bank auf spektakuläre 44,2 Milliarden Euro. Nur 26 Prozent der Schulen in Deutschland hatten 2018 ein funktionierendes WLAN, ganze 17 Prozent der Schüler und Lehrer tauschten sich über eine gemeinsame Lernplattform aus. Landläufigen Vorurteilen zum Trotz: Das liegt an den zuständigen Ministerien, nicht an den Lehrerinnen und Lehrern.

Organisierte Verantwortungslosigkeit

All dies sind Zahlen, die für ein Land wie Deutschland in höchstem Maße verstörend sind. Natürlich sorgt Corona dafür, dass die beschämend schlechte Digitalisierung an den deutschen Schulen ausgebaut wird. Aber ebenso zeigt die Krise, was alles nicht funktioniert. In der Zeit der Schulschließungen halbierte sich die Zeit, die Schülerinnen und Schüler mit Lernen verbringen, ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts. Auf die Frage, was den Schulen am meisten fehle, Endgeräte, Fachpersonal oder die technische Infrastruktur, sagte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE: "Fast alles." Während die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland ins "Computerkabinett" gehen, um mit dem Internet zu arbeiten, haben sie in Dänemark alle einen Laptop. Seit Jahren.

Statt sich um eine zeitgemäße IT-Ausstattung (inklusive Wartung!) zu kümmern, statt Nachwuchs für die überalterten Kollegien auszubilden, statt marode Schulen zu sanieren, streitet die Schulpolitik seit Jahren über das Abitur nach zwölf Schuljahren, über jahrgangsübergreifendes Lernen oder Inklusion - legitime Konzepte, die eines gemeinsam haben: Um zu funktionieren, brauchen sie bessere personelle Ausstattung. Längst stehen viele Schulleitungen kurz vor der Kapitulation. Statt Hilfe bekommen sie widersprüchliche Anweisungen von den zuständigen Behörden und werden so gegängelt. Keine vergleichbare Berufsgruppe würde sich bieten lassen, was für Schulkollegien normal ist.

Der Rückstau von Problemen und offenen Baustellen, der an deutschen Schulen herrscht, ist längst so groß geworden, dass er mit Schulgipfeln, wie heute wieder mal einer im Kanzleramt stattfindet, nicht mehr lösbar ist. Der so häufig gelobte Bildungsföderalismus hat eben nicht zu einem Wettbewerb um die besten Schulen geführt, sondern zu einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit. So gut wie jeder Kultusminister und jede Kultusministerin, die auf Versäumnisse im eigenen Bundesland angesprochen wird, kann auf ein anderes Bundesland verweisen, in dem es noch schlechter läuft. Kein Wunder, dass eine große Mehrheit der Deutschen sich wünscht, der Bund möge verstärkt Zuständigkeiten in der Bildungspolitik an sich ziehen.

Um aus der Dauerschleife des kollektiven Ambitionsverzichts herauszukommen, braucht es zunächst vor allem eines: Die Politik muss sich ehrlich machen. Die Grundlage für einen nationalen Kraftakt in der Schulpolitik wäre das Eingeständnis des bisherigen Versagens. Niemand braucht Streit über gute oder weniger gute Ideen, nötig ist der Aufbau von funktionierenden Infrastrukturen. Jetzt.