Giorgione im SchlafzimmerItalien zeigt gerettete Raubkunst

Eine Ausstellung in Rom zeigt die Geschichte der von den Nationalsozialisten gestohlenen Kunstwerke. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den wagemutigen Aktionen von italienischen "Monuments Men", die Tausende Kunstwerke vor dem unrechtmäßigen Zugriff retteten.

US-General Mark W. Clark soll während des Vormarschs der Alliierten in Italien im Zweiten Weltkrieg gesagt haben: "Einen Krieg in Italien zu führen ist, als würde man in einem verdammten Museum kämpfen." Besser hätte man das kaum auf den Punkt bringen können. Zwar hatten die Nationalsozialisten überall in Europa Kunst entwendet, Italien war jedoch wegen seines immensen Kunstschatzes besonders gefährdet.

Und so kam mit den Befreiungstruppen der Alliierten auch die Einsatzgruppe des "Monuments, Fine Arts and Archives Programm" (MFAA) nach Europa. Es handelte sich dabei um Experten aus 13 Ländern, deren Aufgabe es war, die Kunstwerke und Bauten während der Kriegsaktionen zu schützen und nach Kriegsende die von den Deutschen in den Besatzungszonen entwendeten Kunstwerke den entsprechenden Ländern wieder zurückzugeben.

Monuments Men & Women

Doch so wichtig die Arbeit der "Monuments Men" - so nannte man sie - auch gewesen ist, Tausende Kunstwerke würde man heute in den italienischen Museen und Galerien nicht mehr bewundern können, hätte es vor den Alliierten nicht schon italienische Monuments Men gegeben. Sie setzten ab 1939 alles daran, die Kunstwerke ihres Landes in Sicherheit zu bringen. Und von ihnen, ihren abenteuerlichen Rettungsaktionen und den Meisterwerken, die sie in Sicherheit bringen konnten, erzählt die Ausstellung "Arte Recuperata" (Wiederhergestellte Kunst), die in Rom in den Scuderie del Quirinale bis zum 10. April 2023 zu besichtigen ist.

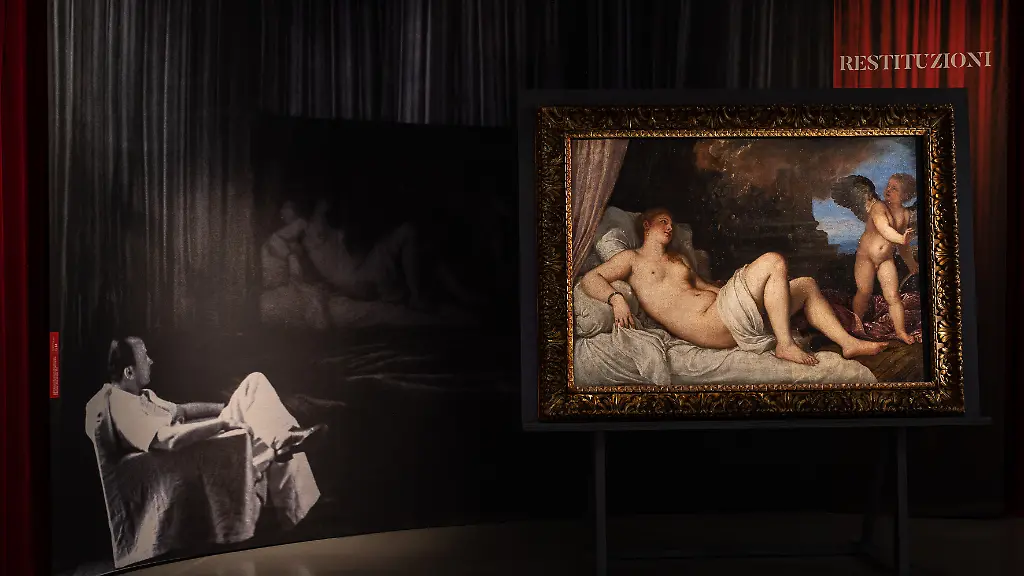

Insgesamt sind an die 100 Kunstwerke ausgestellt, darunter einige von unschätzbarem Wert, wie die "Danae" von Tizian, die "Crocifissione" (Kreuzigung) von Luca Signorelli, die "Santa Palazia" (Heilige Palazia) von Guercino, die "Immacolata Concezione" (Unbefleckte Empfängnis) von Federico Barocci, das Porträt von "Heinrich VIII." von Holbein, der "Battesimo Cristo" (Die Taufe Christi) von El Greco und die "Madonna di Senigallia" von Piero della Francesca.

Hitler und der Diskobolus

Hinzu kommen 150 Fotos, mehr als 30 historische Dokumente und an die 20 Filmausschnitte. Letztere, die in allen Sälen zu sehen sind, erlauben es dem Besucher, die Ereignisse fast live zu erleben. Zum Beispiel Hitlers Besuch zusammen mit Benito Mussolini in der Galleria Borghese in Rom. Die Kunstbesessenheit des Führers war bekannt, ebenso sein Traum, in Linz ein Museum für seine Sammlung errichten zu lassen. Ein Projekt, das er schon bei Albert Speer in Auftrag gegeben hatte. Wenn ein Kunstwerk Hitlers Begierde erweckt hatte, ließ er nicht locker.

Genau so war es mit der atemberaubenden Marmorstatue Diskobolus Lancellotti, die den Besucher empfängt. Gleich dahinter auf rotem Hintergrund, was der ganzen Szene eine besondere Dramatik verleiht, eine Gigantografie von Hitler. Die Statue ist eine Kopie der Bronzeskulptur des griechischen Bildhauers Myron (ca. 450 v. Chr.). Hitler soll vom Diskobolus regelrecht besessen gewesen sein. Für ihn stellte sie den Inbegriff der arischen Perfektion dar. Dass die Statue seit 1909 unter besonderem Schutz sowie dem Verbot, sie ins Ausland zu bringen, stand, stellte für ihn kein Hindernis dar. Er bekam für die Schnäppchensumme von gerade einmal fünf Millionen Lire, was er wollte. Am 9. Juni 1938 wurde der Diskobolus in der Münchner Glyptothek aufgestellt.

Während sich der erste Teil der Ausstellung mit den Zwangsentwendungen und dem Schwarzmarkt, der rund um die Kunstwerke florierte, beschäftigt, geht es im zweiten Teil um die Rettungsaktionen seitens der italienischen Museumsintendanten, Kunsthistoriker und Experten. In den Ausschnitten des Filmarchivs Istituto Luce sieht man auch Nacht- und Nebelaktionen, bei denen die Gemälde auf Laster verfrachtet und dann zu sicheren Verstecken gebracht wurden. Oder wie Kirchen, Statuen und ganze Türme regelrecht hinter Ziegelmauern verschwanden.

Ein Intendant, der sich besonders verdient machte, war Pasquale Rotondi, aus der Region Marken. Er war es, der 1939, also noch bevor Italien an der Seite Deutschlands in den Krieg zog (10. Juni 1940) in seiner Region Sassocorvaro und Carpegna als sichere Orte ausmachte. Dort lagerten bis zum von Italien unterzeichneten Waffenstillstand am 8. September 1943 an die 10.000 Kunstwerke aus dem ganzen Land: die Schätze aus Neapels Museo di Capodimonte sowie die aus Venedigs Markusbasilika.

Kunstwerke mit diplomatischer Immunität

Mit Italiens Frontenwechsel mussten die Werke jedoch schleunigst in Sicherheit gebracht werden. Anhand der Tagebuchberichte erfährt man, dass Rotondi wegen der Raubzüge der Wehrmacht kleinere Kunstwerke, wie "La Tempesta" (Das Gewitter) von Giorgione und Mantegnas "San Giorgio" (Heiliger Georg) sogar bei sich im Schlafzimmer versteckt hielt.

Der Kunsthistoriker Pietro Zampetti wiederum pendelte im Sommer 1944 mit dem Rad zwischen Modena und Bologna, um die in der Burg von Guglia versteckten Werke zu den Sammelstellen zu bringen. Von dort erreichten sie unter "diplomatischer Immunität" den Vatikanstaat. Die Immunität hatte der damalige Staatssekretär des Vatikans Giovanni Montini, der spätere Papst Paul VI., mit den Deutschen ausgehandelt. Im Laufe des Krieges hatten die Nazis europaweit an die fünf Millionen Kunstwerke entwendet. Nach Kriegsende wurde unter der Aufsicht der MFAA in München ein Sammelplatz errichtet, um diese den Ländern zurückzugeben.

Über 1000 Arbeiten noch in Deutschland?

Der Kunstexperte Rodolfo Siviero, eine zwielichtige Gestalt - er arbeitet zuerst als Geheimagent für die Faschisten, wechselt aber im Laufe des Kriegs die Fronten - wurde von der italienischen Nachkriegsregierung beauftragt, sich um die Rückgaben der italienischen Kunstwerke zu kümmern. Ihm ist es zu verdanken, dass 1948 auch der Diskobolus Lancellotti zurückkehrte. Doch trotz der Erfolge, die Siviero vermelden konnte, hieß es noch vor einigen Jahren in den italienischen Medien, dass sich laut Sivieros Liste noch immer über 1000 geraubte Kunstobjekte in Deutschland befinden.

Das Thema Raubkunst aus dem Zweiten Weltkrieg war Anfang 2019 wieder aktuell geworden, weil Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien in Florenz, die Bundesrepublik zur Rückgabe der "Blumenvase" des Holländers Jan van Huysum aufgefordert hatte. Sie war 1944 von einem Wehrmachtsoldaten entwendet worden und befand sich seitdem im Besitz seiner Familie. Bei der Vase reagierte die Bundesregierung schnell, das Gemälde wurde noch im selben Jahr den Uffizien übergeben.

Raubkunst ist weiterhin ein aktuelles Thema, besonders in den ehemaligen Kolonialmachtländern. In diesen läuft auch die Debatte über die Rückerstattung der afrikanischen Kunst. Eigentlich sollte es sie auch in Italien geben. Doch dem ist nicht so.