Gewalt gegen Frauen"Die deutsche Realität widerspricht teils krass der Istanbul-Konvention"

Von Marc Dimpfel

Von Marc Dimpfel

Seit 2018 ist in Deutschland die Istanbul-Konvention in Kraft. Was eigentlich rechtlich bindend ist, wird Experten zufolge nur schleppend umgesetzt. In Ländern wie Lettland steht das Abkommen zum Schutz von Frauen sogar gänzlich unter Beschuss.

Als der Europarat im Mai 2011 die Istanbul-Konvention beschloss, war das ein Paradigmenwechsel. Gewalt gegen Frauen wurde lange vor allem als Privatkonflikt betrachtet, als "Familientragödie". Studien aus dieser Zeit, die jeder dritten Frau in Europa körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen attestierten, brachen mit diesem Verständnis - und bewegten die Staaten zu einer Reaktion.

Mit dem völkerrechtlichen Vertrag von Istanbul erkannten sie Gewalt gegen Frauen als strukturelle Menschenrechtsverletzung an. Die Unterzeichner verpflichteten sich, zu leisten, was nationale Gesetze häufig nur unzureichend leisten konnten: mehr Schutz, eine bessere Prävention und Strafverfolgung.

Der Vertrag hat 81 Artikel, basiert aber auf einem Vier-Säulen-Prinzip. Zum einen ist da die Prävention: Die Öffentlichkeit soll etwa durch Kampagnen zu geschlechterspezifischer Gewalt und Gleichstellungsthemen sensibilisiert werden, in Schulen und Behörden soll es Aufklärungsarbeit geben. Punkt zwei ist der Betroffenenschutz. Die Konvention sieht ausreichend Frauenhausplätze und Schutzwohnungen und die Einrichtung von Hilfshotlines und kostenlosen Beratungsstellen vor.

Die dritte Säule zielt auf die Strafverfolgung der Täter. Die Staaten sollen den Grundsatz "Nein heißt nein" in das Sexualrecht aufnehmen. Stalking, Genitalverstümmelungen oder Zwangsheirat müssen strafbar sein, und Kontakt- und Näherungsverbote sollen schnell umgesetzt werden. Und viertens schreibt der Vertrag eine abgestimmte Gesamtstrategie vor: Eine nationale Koordinierungsstelle soll die Maßnahmen bündeln, die Finanzierung soll langfristig gesichert werden, es soll regelmäßige Datenerhebungen geben und die verschiedenen Behörden und Einrichtungen sollen eng zusammenarbeiten.

Mitunterzeichner Deutschland ratifizierte die Konvention sechs Jahre später. Im Februar 2018 trat sie schließlich in Kraft und ist seither geltendes Recht - theoretisch. Als Voraussetzung zur Ratifizierung hatte Deutschland 2016 bereits das Sexualstrafrecht reformiert. Seitdem stehen alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe, also: "Nein heißt nein". Ein vorgeschriebener Evaluierungsbericht aus dem Jahr 2022 begrüßte diese Änderung ausdrücklich, bescheinigte Deutschland ansonsten aber erhebliche Defizite.

Bericht kritisiert "massive Lücken"

Defizite, die auch das Bündnis Istanbul-Konvention in einem kürzlich erschienenen Alternativbericht bemängelt. "Es bestehen massive Lücken beim Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt", schlussfolgert das Bündnis nach einer fast einjährigen Auswertung. Zudem fehle es an einer Verbindlichkeit bei der bundesweiten Umsetzung der Maßnahmen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

"Die deutsche Realität widerspricht teils krass der Istanbul-Konvention", sagt Katja Grieger, Geschäftsführerin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland im Gespräch mit ntv.de. Sie war an der Erstellung des Berichts beteiligt. Als Beispiel nennt Grieger Artikel 31 der Konvention, der das Umgangs- und Sorgerecht bei Fällen von häuslicher Gewalt regeln soll.

"Bei der gegenwärtigen Rechtslage in Deutschland kann es durchaus passieren, dass die Frau dem Vater einen Umgang mit den Kindern ermöglichen muss und es bei der Übergabe erneut zu Gewalt kommt. Oder, dass der Mann die Situation nutzt, um weiterhin die Frau zu kontrollieren, das Kind zu manipulieren oder Macht auszuüben", erläutert Grieger. Ein entsprechendes Reformvorhaben der Ampel-Regierung hat es bisher nicht bis in die neue Regierung geschafft.

Auch bei den Vorgaben zur Unterstützung von Betroffenen hinkt Deutschland Grieger zufolge hinterher. Demnach muss es ausreichend Beratungsstellen und Frauenhäuser geben, barrierefrei und mit der Möglichkeit zur Sprachmittlung. Berechnungen der Frauenhauskoordinierung zufolge fehlen allerdings über 14.000 Schutzplätze für Frauen, vor allem in ländlichen Regionen. Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt zudem, dass der Personal- und Finanzbedarf in Beratungsstellen, sofern die Istanbul-Konvention zugrunde gelegt wird, verachtfacht werden müsste, um die Versorgung der Betroffenen bedarfsgerecht sicherzustellen.

Auch bei der Gewaltprävention, der Täterarbeit und bei der Aus- und Weiterbildung gebe es nicht genug Angebote wie vorgesehen. "Es braucht außerdem eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stellen: Polizei, Beratungsstelle, Frauenhaus, Jugendamt. Das funktioniert in Deutschland bisher nicht gesichert", so Grieger.

Gewalthilfegesetz - ab 2032

Als "historischen Schritt im Kampf gegen Gewalt" bezeichnete das Familienministerium im Februar das neue Gewalthilfegesetz, auch eine Konsequenz der Istanbul-Konvention. Es verspricht einen kostenlosen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für Frauen - ab dem Jahr 2032. Warum erst dann? "Das System muss erstmal massiv ausgebaut werden", sagt Grieger.

Die Länder müssen zunächst ein passendes Unterstützungsnetz zur Verfügung stellen, das sich an den Bedarfen der Betroffenen orientiert und für alle zugänglich ist. "Da fließen ab 2027 auch Bundesgelder rein, allerdings sehen wir, dass die Kommunen zugleich Geld herausziehen." In vielen Regionen müssten Hilfseinrichtungen ihre Angebote reduzieren oder Personal abbauen. "Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Istanbul-Konvention", so Grieger. Das Gewalthilfegesetz sei "eigentlich ein gutes Gesetz", doch es sehe derzeit nicht danach aus, als könne die Umsetzung gelingen. "Denn das eigentliche Ziel des Gesetzes ist der Ausbau der Angebote, nicht eine Umverteilung von Geldquellen."

Darüber hinaus kritisiert der Alternativbericht, dass die Bundesregierung in ihrer vorgelegten Gewaltschutzstrategie der Bundesregierung zwar intersektionale Perspektiven erwähnt, diese aber nicht grundlegend anwendet. Für vulnerable Gruppen wie Frauen mit Behinderung, Geflüchtete, wohnungs- und obdachlose Frauen, Sintizze und Romnja sowie trans und queere Personen sei der Zugang zum Hilfesystem sehr erschwert.

Viele Frauen von Gewalt betroffen

Dabei ist Gewalt gegen Frauen nach wie vor ein immenses Problem in Deutschland. Laut einer aktuellen UN-Studie sind Deutschland rund 16 Prozent der weiblichen Bevölkerung zwischen 15 und 45 Jahren von Gewalt durch (Ex-)Partner betroffen. Stand 2023 hatten demnach fast 5 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten Angriffe erlebt. Dem BKA-Lagebild zufolge waren 265.942 Menschen im Jahr 2024 von häuslicher Gewalt betroffen, mehr als 70 Prozent davon Frauen.

Laut einer Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen und dem Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen sind Trennung oder Eifersucht innerhalb von (Ex-)Partnerschaften der mit Abstand häufigste Auslöser von Femiziden, also tödlicher Gewalt gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Die Täter kommen demnach aus allen gesellschaftlichen Milieus.

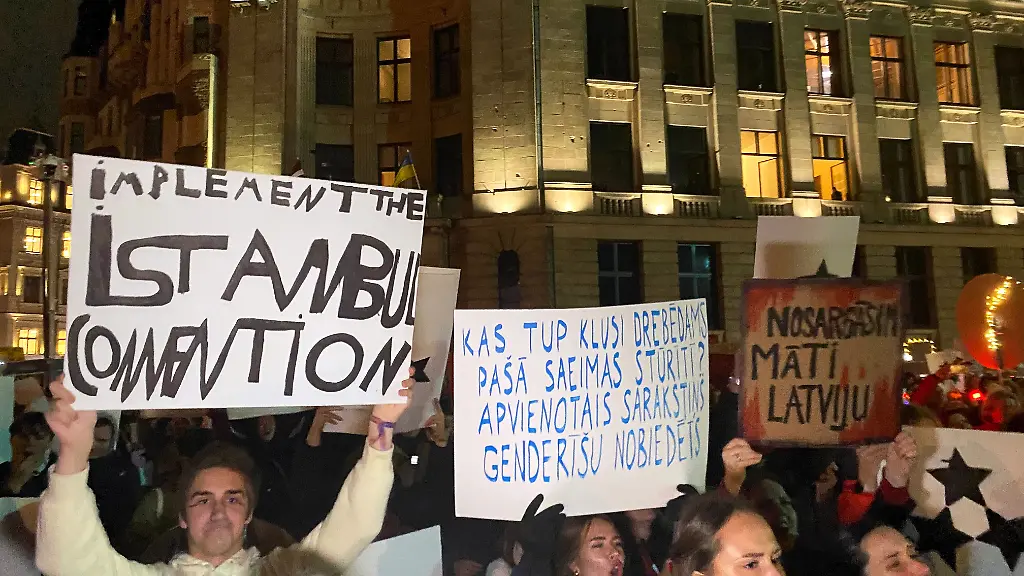

Trotz des offenkundigen Bedarfs zum Schutz von Frauen will sich der erste EU-Staat aus der Konvention zurückziehen. In Lettland stimmte das Parlament für einen Ausstieg mit der Begründung, es gefährde die traditionellen Familienwerte des Landes. Der Präsident intervenierte, vollends verhindern kann er das Vorhaben jedoch nicht. Aus ähnlichen Gründen war bereits die Türkei 2021 aus der Konvention ausgetreten, in manchen osteuropäischen Staaten liegt die Ratifizierung seit jeher auf Halde.

Trennungen nicht erwünscht

"Die Konvention wird in vielen europäischen Ländern von rechtspopulistischen und antifeministischen Kräften angegriffen. Da geht es klar um ein sehr, sehr traditionelles Familienbild, in dem Trennungen grundsätzlich nicht erwünscht sind. Wenn sich eine Frau in Sicherheit bringen muss, bedeutet das allerdings in vielen Fällen Trennung", so Grieger. Gleiches gelte für das im Vertrag vorgeschriebene gleichberechtigte Geschlechterverhältnis, das vielen rechten Kräften ein Dorn im Auge ist.

In Lettland stieß man sich auch daran, dass in der Istanbul-Konvention nicht ausschließlich von einem biologischen Geschlecht die Rede ist, sondern auch ein soziales Geschlecht berücksichtigt wird. Auch etwa Kroatien hat mit dem Verweis auf eine "Gender-Ideologie" die Ratifizierung bislang nicht vorgenommen. Grieger kritisiert das. "Die Istanbul-Konvention folgt dem Stand der Dinge in Fachkreisen. In rechtspopulistischen Kreisen ist es jedoch ein beliebtes Narrativ, diese Realität als Gefahr darzustellen."

Trotz der Widerstände und Rückschläge hält Grieger die Istanbul-Konvention für maßgeblich im Kampf gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. "Weil sie nicht nur die Symptome behandelt, sondern Vorgaben macht, wie die Gewalt langfristig abgebaut werden kann." Sie ist überzeugt: "Wenn die Konvention wirklich umfassend umgesetzt wäre, würde auch die Gewalt gegen Frauen weniger werden."