Medizinethikerin Buyx"Wir haben alle keine Lust, über unsere Endlichkeit nachzudenken"

Alena Buyx - vielen sagt der Name noch etwas aus der Zeit, als Buyx Vorsitzende des Deutschen Ethikrats war. Weniger können die meisten mit ihrem Fachgebiet, der Medizinethik, anfangen. Dabei sind die Fragen, die sich dabei stellen, für alle wichtig.

Alena Buyx - vielen sagt der Name noch etwas aus der Zeit, als Buyx Vorsitzende des Deutschen Ethikrats war. Weniger können die meisten mit ihrem Fachgebiet, der Medizinethik, anfangen. Dabei sind die Fragen, die sich dabei stellen, für alle wichtig. Buyx hat deshalb ein Buch geschrieben: "Leben und Sterben" erklärt einiges, fragt aber vor allem viel. Denn jede ethische Frage, die gesellschaftlich geklärt werden soll, muss auch jeder einzelne für sich beantworten.

ntv.de: Was ist die medizinethische Frage, die die meisten Menschen derzeit umtreibt?

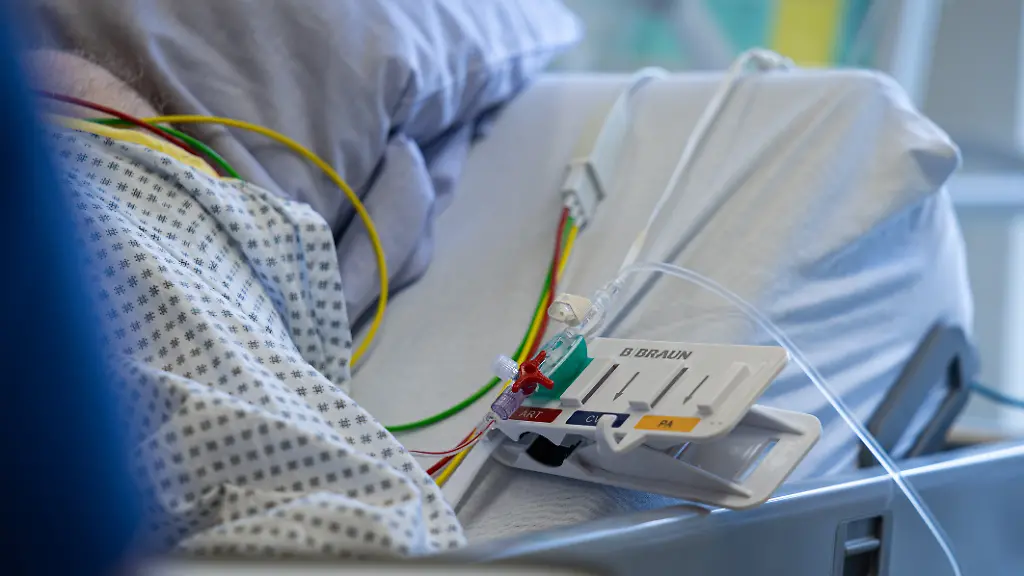

Alena Buyx: Die zwei Grundfragen sind: Wie will ich leben und wie will ich sterben? Die erste fällt eher in den Bereich der privaten Lebensführung, aber auch schon in den Bereich von Medizin, Krankheit und Gesundheit. Und die zweite ist natürlich ganz zentral für mein Fach. 70 Prozent der Menschen sterben in Einrichtungen des Gesundheitswesens und entschlafen nicht unbedingt sanft im Bett, so wie sie sich das wünschen. Elf Prozent der Deutschen sterben sogar künstlich beatmet.

Viele Menschen nehmen für sich in Anspruch, dass sie ihr Ende selbst bestimmen möchten und trotzdem schrecken sie vor Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zurück. Warum?

Wir haben alle nicht so wahnsinnig viel Lust, über unsere Endlichkeit nachzudenken. Wir kennen das auch von der Organtransplantation. Mehr als 90 Prozent der Leute finden das super und wollen spenden, und trotzdem haben nicht alle einen Spenderausweis ausgefüllt. Da können auch diffuse Ängste eine Rolle spielen. Manche fürchten, einfach abgeschaltet zu werden.

Ist das so?

Studien zeigen, dass eine klinische Ethikberatung eher dazu führt, dass die Patientinnen und Patienten etwas länger am Leben sind. Und ich kann die anekdotische Evidenz mitbringen, dass in den Fällen, mit denen wir zu tun haben, häufiger länger behandelt wird, als es gewünscht ist.

Inwiefern kann das Wissen um diese Fakten bei guten Entscheidungen helfen?

Für einen selber kann eine Vorbereitung etwas mehr Ruhe und Klarheit geben. Und je besser man darüber Bescheid weiß, was sich eine Person für die letzte Lebensspanne wünscht, desto eher kann man dann auch stellvertretend im Sinne dieser Person entscheiden, was ja oft nötig ist. Die einen sagen, ich möchte bis zum letzten Tag kämpfen und jede Chance nutzen, dass ich vielleicht noch mal aufwache. Dann gehört selbstverständlich eine längere künstliche Beatmung dazu. Ein anderer sagt: Ich will nicht mehr künstlich beatmet werden, ich will nicht mehr auf eine Intensivstation, ich habe eine Krebserkrankung. Ich weiß, das ist lebensverkürzend, und ich möchte diese Phase so nicht erleben. Das sind völlig unterschiedliche Einstellungen. Wenn das im Vorfeld besprochen und bekannt ist, idealerweise voraus verfügt und dokumentiert, dann macht es wirklich vieles leichter.

Was verändert sich dadurch?

Es ändert nichts daran, dass das belastende und durchaus auch schwierige Situationen sein können. Aber man ist ein bisschen besser vorbereitet und das kann etwas Befreiendes haben. Dieser Prozess kann sogar sinnstiftend sein, vor allem wenn man das gemeinsam macht. Das muss also nicht nur schlimm und schrecklich sein.

Es ist vermutlich auch ein Unterschied, ob man sehr jung ist und beispielsweise einen Unfall hat, oder ob man tatsächlich am Ende eines langen, erfüllten Lebens einfach stirbt?

Das ist ein enormer Unterschied. Und das gilt es auch abzubilden. Das ist Teil der Willensbildung, dass man die jeweils spezifische Lebenssituation miteinbezieht.

Haben Sie selbst eine Patientenverfügung?

Ich bin mittelalt, aber sehr gesund und ich habe schon lange eine. Ich habe sie schon mehrfach wieder angeschaut und geguckt: Passt das noch so? Ich habe jetzt Söhne, die jung sind. Selbst wenn ich querschnittsgelähmt oder dauerhaft beatmet wäre, würde ich das wollen, weil ich für meine Söhne noch weiterleben will. In 30 oder 40 Jahren wird das ganz anders aussehen. Dann werde ich das nicht mehr wollen. Zu der Frage: "Wie will ich sterben?" gehört immer auch die Frage: Wie will ich eigentlich leben? Was ist mir wichtig, worauf möchte ich nicht verzichten? Oder welchen Zustand finde ich eigentlich lebenswert?

Was sollte man unbedingt regeln und wovon könnte man sich leiten lassen?

Die sogenannte vorausschauende Versorgungsplanung ist der Goldstandard für jeden oder jede, die zum Beispiel eine Diagnose einer chronischen und/oder lebensbedrohenden Erkrankung bekommt. Dazu gibt es Beratungsmöglichkeiten mit Profis, die dafür extra geschult sind. Das fängt bei einem Notfallbogen an und geht bis hin zu einer Patientenverfügung und der Bevollmächtigung von jemandem, der dann stellvertretend entscheiden soll. Menschen, die vielleicht keine Erkrankung und auch bisher noch gar nicht unbedingt so viel Erfahrung damit haben, können einfach mal mit Freunden über das Thema sprechen. Oder sich gar nicht unbedingt als Erstes um sich selbst kümmern, sondern die Menschen fragen, die sie lieben und die älter oder vielleicht kränker sind. Die meisten Menschen kommen mit solchen Fragen erstmals in Berührung, wenn es um andere geht.

Sie haben schon gesagt, die wenigsten Menschen sterben im Schlaf zu Hause im Bett. Wie kann das auch im Krankenhaus gut laufen?

Es ist gut, wenn man nicht einfach nur mit so einer harten Anspruchshaltung kommt und sagt: Hier muss alles optimal für uns laufen. Es hilft, anzuerkennen, dass man es mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, in dem immer weniger Menschen immer mehr beruflich leisten müssen. Aber die meisten Leute im Krankenhaus meinen es gut mit den Menschen, die ihnen anvertraut sind. Studien zeigen, aber ich weiß es auch direkt von den Kolleginnen und Kollegen, dass es hilft, wenn man einfach schon mal über diese Fragen nachgedacht hat. Dann sagt man vielleicht, wir würden es gerne so oder so machen, was können wir machen, damit es dem nahekommt. Es kann wunderbar laufen und in den meisten Fällen ist das auch so.

In einer immer weniger religiös gebundenen Welt werden gerade auch diese medizinethischen Fragen oft sehr stark religiös begründet. Was sagt das über uns, dass wir an dieser Stelle auf etwas zurückgreifen, was uns eigentlich nicht mehr so wichtig ist?

In diesen fundamentalen Fragen bieten religiöse Wertvorstellungen eine Art Reservoir. Im Alltagsleben haben wir damit selten zu tun. Aber wenn es existenziell wird, entdecken viele Menschen, dass sie kulturell oder von zu Hause doch auch relativ starke religiöse Prägungen haben. Deswegen sind das auch immer noch Argumente, die in den Debatten recht wirkmächtig sind. Bis vor kurzem waren wir noch eine relativ homogene religiöse Gesellschaft. Das ist keine 100 Jahre her. Natürlich prägt uns das noch. Und Religion hat diese Fragen auch intellektuell durchdrungen. Ich verstehe auch mein Buch als Angebot, darüber nachzudenken, was bedeuten mir Prinzipien wie Selbstbestimmung, Fürsorge, Schadensvermeidung oder Gerechtigkeit? In einer Welt, die bei den Wertüberzeugungen sehr pluralistisch ist, sind diese Prinzipien sehr hilfreich. Gerechtigkeitsüberzeugungen zum Beispiel sind bei vielen Menschen nicht religiös geprägt, sondern speisen sich vielleicht aus anderen Quellen. Es entstehen ja ständig neue Herausforderungen, weil die Medizin etwas kann, was bisher nicht ging.

Verändern sich denn durch neue biotechnologische Möglichkeiten auch ethische Einschätzungen innerhalb der Gesellschaft?

Sie verändern sich dadurch nicht unbedingt, aber sie werden herausgefordert. Neue Entwicklungen können zeigen, dass es noch keine klare Antwort gibt. Oft muss man beispielsweise erstmal die ethische Debatte führen, bevor man dann sagen kann, wo soll es eigentlich rechtlich hingehen?

Welches ist aus Ihrer Sicht die nächste medizinethische Frage, die wir klären müssen?

Das ist ganz klar die Frage, wie wir in der Medizin mit neuen Technologien umgehen wollen. Durch die KI-Verordnung gibt es die ersten großen Leitplanken. Das finde ich gut. Diese Technologien gehen in der Medizin in einen Bereich, in dem wir total verletzlich sind, wo es um Gesundheit, um Krankheit und eben höchstpersönliche Entscheidungen geht. Aber wir müssen sie nutzen, sonst kriegen wir den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel nicht hin. Das sind wertvolle Instrumente, aber eben auch nicht mehr als das. Zu überlegen, wie viel und was dürfen wir an Technologie delegieren und wo und wie müssen Menschen die Kontrolle behalten, finde ich die Zukunftsfrage für die nächsten 10 bis 20 Jahre im Gesundheitswesen.

Mit Alena Buyx sprach Solveig Bach