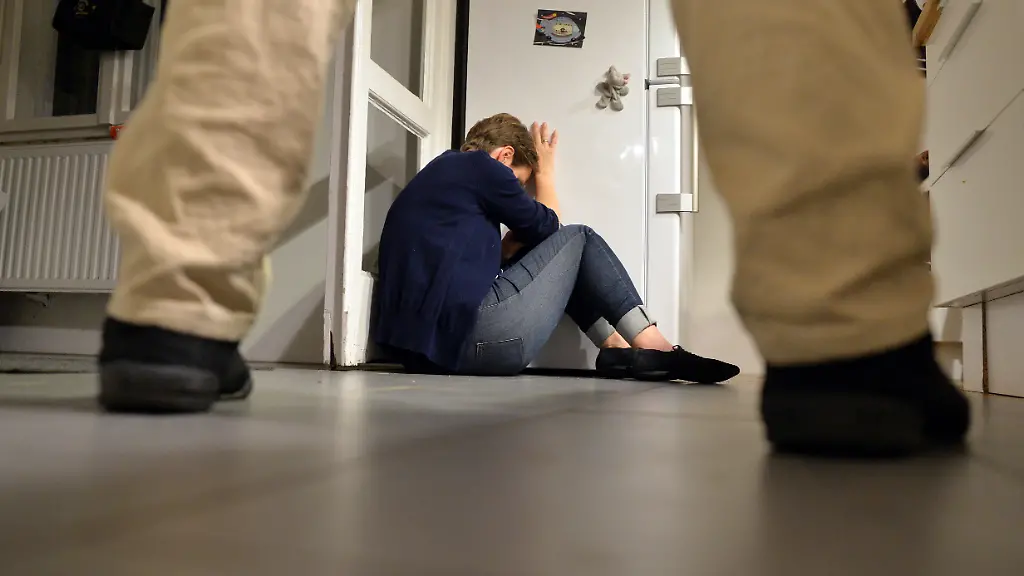

Corona-Stress führt zu Gewalt"Viele Betroffene sind schwer verletzt"

Bei häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer riesig. Während des Lockdowns ist sie vermutlich noch größer geworden, sagt Saskia Etzold. Sie leitet die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité und hat in den zurückliegenden Monaten vor allem Schwerverletzte untersucht.

Bei häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer riesig. Während des Lockdowns ist sie vermutlich noch größer geworden, sagt Saskia Etzold. Sie leitet die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité und hat in den zurückliegenden Monaten vor allem Schwerverletzte untersucht.

ntv.de: Experten hatten früh die Befürchtung geäußert, dass durch die Corona-Maßnahmen häusliche Gewalt zunehmen könnte. Können Sie schon beurteilen, ob das eingetreten ist?

Saskia Etzold: Wir haben ja erst die Zahlen der ersten zehn Monate ausgewertet. Dieses Jahr liegen wir bisher bei 1397 Fällen, letztes Jahr hatten wir nach zehn Monaten 1256 Fälle. Wir haben also einen zahlenmäßigen Anstieg, hier stehen jedoch die Untersuchungen von Kindern im Vordergrund. Die Zahlen der häuslichen Gewalt sind relativ konstant geblieben, dafür hat sich der Schweregrad der Gewalt verschoben. Außerdem haben wir vor allem in der Lockdown-Phase im Frühjahr fast nur noch Fälle von häuslicher Gewalt gesehen, in denen polizeilich Strafanzeige gestellt wurde, viele der Betroffenen waren schwer verletzt. Die Fälle, in denen noch keine Strafanzeige gestellt wurde, die sonst etwa 40 Prozent unserer Arbeit ausmachen, sind zu diesem Zeitpunkt weggeblieben.

Was muss man sich unter diesen schweren Verletzungen vorstellen?

Schwere Verletzungen sind beispielsweise die Folgen der Gewalt gegen den Hals in Form von Würgemalen und Punktblutungen als Beweis einer konkreten Lebensgefahr, aber auch Mittelgesichtsbrüche, wie Brüche der Augenhöhle, der Jochbeine, des Nasenbeins oder des Kiefers durch Faustschläge ins Gesicht oder Tritte gegen den Kopf. Wir sehen zudem Brüche der Extremitäten und Verletzungen, die den ganzen Körper mit einbeziehen, wo wir bei einer Person insgesamt 40 Einzelverletzungen feststellen.

Wie häufig sind dabei Kinder betroffen?

Bei uns ist die Zahl der Kinderuntersuchungen in diesem Jahr um fast 200 Prozent gestiegen. Da hatten wir auch noch einmal einen massiven Fallzahlen-Anstieg, als der erste Lockdown gelockert wurde. In den ersten beiden Juni-Wochen haben wir mehr Fälle bearbeitet als im ganzen Juni 2019. Wir sehen dabei die gesamte Bandbreite der körperlichen Kindesmisshandlungen. Schwerpunkt ist die sogenannte stumpfe Gewalt.

Was heißt das?

Das heißt, die Kinder werden geschlagen, mit der Hand oder mit Gegenständen. Was für uns im Lockdown neu war, dass einige ältere Kinder selbst die Polizei gerufen haben. Oder sie haben Berichte und zum Teil auch Fotos ihrer Verletzungen an Lehrer, Mitschüler oder Freunde geschickt, die dann die Polizei gerufen haben. Es gab auch Kinder, die diese Informationen von Freunden bekommen haben und damit zu ihren eigenen Eltern gegangen sind, die dann die Behörden informiert haben.

Welche Stressfaktoren haben das Problem der häuslichen Gewalt verstärkt?

Kitas und Schulen waren teilweise wochenlang geschlossen. Die Kinder waren den ganzen Tag zu Hause. Demgegenüber standen berufstätige Eltern, die jetzt den Spagat zwischen Homeoffice, Beschulung der Kinder und kompletter Betreuung hinbekommen mussten. Es hat ja nicht jeder die angenehme Situation, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat und jeder Elternteil sein Arbeitszimmer. Auf der anderen Seite gibt es durch Corona eine deutliche Wirtschaftskrise, das heißt viele Menschen haben Existenzängste, weil sie ihren Job verlieren oder in Kurzarbeit sind. Wir wissen allgemein, dass diese äußeren Faktoren, wie finanzielle Unsicherheit, Stress oder Angst, bei Aggressionen eine erhebliche Rolle spielen. Wenn dann all diese Punkte zusammenkommen, ist es schwierig.

Waren Sie von dieser Entwicklung überrascht?

Nein, das war in etwa das, was wir auch erwartet hatten, aus China gab es ja bereits erste Zahlen, die Ähnliches gezeigt haben.

Wenn Sie die Herbst- und Wintermaßnahmen sehen, haben Sie das Gefühl, dass die Politik aus den Erfahrungen des Frühjahrs gelernt hat?

Ich habe schon das Gefühl, dass die Politiker verstanden haben, dass sich die Situation aus dem Frühjahr, dass die Kinder nach Hause geschickt wurden und die Familien zusehen mussten, wie sie sie betreuen oder beschulen, nicht wiederholen sollte.

Wir haben jetzt über die Fälle gesprochen, die bei Ihnen in der Gewaltschutzambulanz der Charité ankommen. Wie groß schätzen Sie die Dunkelziffer ein?

Wir wissen, dass das Dunkelfeld bei Gewalt, egal ob gegen Kinder oder gegen Erwachsene, riesig ist. Ich glaube, es ist während des Lockdowns noch größer geworden. Die Polizei hat beispielsweise keine Zunahme von Anzeigen, aber die Einsätze wegen häuslicher Gewalt haben sich fast verdoppelt. Die großen Beratungshotlines, wie das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, sagen, dass bei ihnen die Anrufe deutlich zugenommen haben.

Hilft es denn, dort anzurufen, wenn man der Situation gar nicht entkommen kann?

Ich glaube, es ist ein erster wichtiger Schritt. Die Frage ist aktuell eher, woher erfahren die Betroffenen, wo sie Hilfe bekommen können, wenn sie überwiegend zu Hause sind. Es gibt ja ein gutes Hilfesystem, man muss aber dort erst mal andocken. Und wenn das mit einem Telefonat als erstem Schritt geschieht, ist das in jedem Fall gut.

Neue Studienergebnisse haben gerade gezeigt, dass Gewalt in der Erziehung noch immer von der Mehrheit der Menschen akzeptiert wird. Ist das also ein grundsätzliches Problem?

Ich würde noch weiter gehen: Gewalt ist in allen Bereichen ein Problem, nicht nur in der Erziehung. Wir müssen uns ganz klar fragen, ob das die Gesellschaft ist, in der wir leben wollen. Wir als Gewaltschutzambulanz sind ja nicht für Frauen und Kinder zuständig, sondern für jedes Opfer von Gewalt, unabhängig vom Alter und vom Geschlecht. Mein subjektiver Eindruck ist, dass die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben, in der Gesellschaft aktuell gesunken ist. Wir hören häufiger von Nichtigkeiten, die dann in erheblichen Körperverletzungen geendet haben.

Mit Saskia Etzold sprach Solveig Bach