Walter Ulbricht"Allein durch die Mauer ist er in die Weltgeschichte eingegangen"

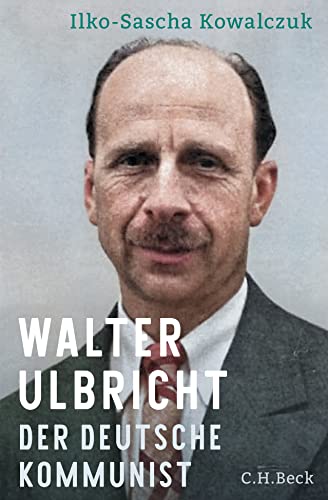

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat eine Biografie über den ersten Machthaber der DDR geschrieben. Das Buch ist eine deutsche Geschichte am Beispiel eines Mannes, der zu den wichtigsten Deutschen des 20. Jahrhunderts zählt.

Walter Ulbricht, der erste Machthaber der DDR, gilt heute häufig als Witzfigur. Aber das Bild vom Spitzbart mit Fistelstimme ist ein Produkt der Nachkriegszeit: In der Weimarer Republik galt Ulbricht als guter Redner, sagt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. "Infrage gestellt wurde Ulbricht erst nach 1945. Vor allem von denen, die unter ihm besonders gelitten hatten."

Kowalczuk hat eine zweibändige Biografie über Ulbricht geschrieben, deren erster Band gerade erschienen ist. Er beschreibt den späteren Diktator darin "in seiner jeweiligen Zeit, ohne das Wissen von danach", wie er im Interview mit ntv.de sagt. So ist sein Buch mehr als eine Biografie, es ist eine deutsche Geschichte am Beispiel eines Mannes, der zu den wichtigsten Deutschen des 20. Jahrhunderts zählt - auch wenn die meisten von ihm heute kaum mehr als sein "yeah yeah yeah"-Zitat kennen dürften.

ntv.de: Sie zitieren in Ihrem Buch aus einem Aufsatz des etwa 20-jährigen Ulbricht: "Wenn wir uns mit der politischen Geschichte beschäftigen, so zu dem Zwecke, die Vorgänge der Gegenwart besser verstehen zu können. Die Geschichte ist gewissermaßen die Lehrmeisterin des Politikers." Hat Ulbricht recht? Und ist das ein Grund, sich mit ihm zu beschäftigen?

Ilko-Sascha Kowalczuk: Lehrmeisterin würde ich nicht sagen, aber man kann aus der Geschichte viel lernen. Politiker wie Adenauer, Brandt, Schmidt und Kohl haben wie selbstverständlich historisch argumentiert. Mit der Generation Schröder, Lafontaine, Fischer ist das weggebrochen.

Warum?

Ich habe keine Erklärung dafür. Mir ist das auch ein bisschen unverständlich, dass Demokratinnen zunehmend darauf verzichten. Diktatoren machen das immer noch - wie Putin, der die Geschichte instrumentalisiert und zurechtbiegt, wie es ihm beliebt. Um ein berühmtes Historikerwort aufzugreifen: Lesen schützt vor Neuentdeckung. Wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, gerade als Politiker, dann wird man womöglich von dem einen oder anderen Fehlschluss bewahrt. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weshalb wir uns heute mit Ulbricht beschäftigen sollten.

Was ist der Hauptgrund?

Ich habe versucht, mich in der Einleitung an die Frage heranzutasten: Wie beschäftigen wir uns mit Biografien, was kann man falsch machen und wo kann man übertreiben? Und die große Frage: Drückt eine Persönlichkeit ihrer Zeit den Stempel auf oder ist die Persönlichkeit das Produkt dieser Zeit? Ich glaube, beides stimmt. Ich bin kein Anhänger der These, dass große Männer Geschichte machen, ganz im Gegenteil, ich komme aus einem ganz anderen historischen Zugriff. Aber es gibt Persönlichkeiten, die ihrer Gesellschaft, ihrem Staat, ihrem Jahrhundert den Stempel mit aufgedrückt haben. Ulbricht ist einer davon. Er hat die Mauer gebaut und ist schon allein dadurch in die Weltgeschichte eingegangen. In der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts steht er in der Reihe der wichtigsten Politiker, neben Konrad Adenauer, Willy Brandt und Hitler. Und bislang gab es keine wissenschaftlich abgesicherte Ulbricht-Biografie. Ich hoffe, die ist mir gelungen.

Ulbricht hatte drei Frauen, die er alle drei wirklich geliebt zu haben scheint und die ihn offenbar auch wirklich liebten. Wie bringt man einen so kühlen Funktionär zusammen mit einem romantisch verliebten Menschen?

Ich habe in dieser Biografie etwas versucht, das selbstverständlich ist, bei Ulbricht aber nie gemacht wurde: Ich beschreibe ihn in seiner jeweiligen Zeit, ohne das Wissen von danach. Wenn ich über den Ulbricht von 1914 schreibe, dann versuche ich ihn 1914 zu kontextualisieren, ohne darauf zu achten, was er 1961 oder 1943 gemacht hat. Kaum ein anderer Mensch ist in der deutschen Geschichte so als Projektionsfläche benutzt worden wie Ulbricht. Das setzt 1945 ein - das vorherrschende Ulbricht-Bild ist ein Produkt von denen, die sich von Ulbricht abgewandt haben, die vorher bis zu einem bestimmten Punkt im Gleichschritt mit ihm marschiert waren und dann entweder abserviert wurden oder aus der Reihe tanzten und sich gegen ihn stellten.

Woher kam das?

Ich will nicht zu sehr psychologisieren, aber ich würde sagen: Die haben aus Selbsthass heraus ihren ganzen Hass auf Ulbricht projiziert, was ich auch sehr nachvollziehbar finde. Weniger nachvollziehbar ist es, dass ihnen das im Westen bis zum heutigen Tage so durchgehen konnte, nach dem Motto: Jeder Kommunist, der aus der Reihe tanzt, oder jeder Kommunist, der von Kommunisten erschossen wurde, ist ein guter Kommunist. Das halte ich für sehr unhistorisch. Aber so wurde unser Bild von Ulbricht verfestigt. Deshalb konnte ihm nicht zugebilligt werden, dass er ein Mensch mit vielfältigen Facetten war. Dass man ihm sogar eine gewisse Hochachtung entgegenbringen kann.

Dafür, dass er sich aus einfachen Verhältnissen herausgearbeitet hat?

Das war eine unfassbare Energieleistung. Ich weiß nicht, wer von den Leserinnen und Lesern dieser Biografie jemals selbst auf dem Bau gearbeitet hat, wahrscheinlich wenige. Ich habe ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet und weiß, dass ich nach acht Stunden Arbeit nur selten in der Lage war, ein Buch zu lesen oder ins Theater zu gehen. Ich musste um 4.30 Uhr aufstehen, und wenn ich um 5 oder 6 nach Hause kam, war ich einfach nur fix und fertig. Ich hatte den Anspruch, trotzdem zu lesen, trotzdem ins Theater zu gehen. Das war sehr anstrengend, aber ich wusste immer, dass ich das nur ein paar Jahre durchhalten muss und danach etwas anderes mache. Ulbricht wusste nie, ob er aus dieser Nummer rauskommt. Und das gilt nicht nur für Ulbricht, sondern für all die Leute aus der Arbeiterbewegung, die durch die sozialdemokratische Arbeiterbildung gegangen sind. Das nötigt mir den allergrößten Respekt ab. Das waren hochintelligente Leute mit einer unfassbaren Bildung.

Und seine Frauen?

Von Ulbricht gibt es kaum persönliche Zeugnisse. Umso wertvoller waren für mich die Briefe zwischen ihm und den Frauen, Martha, Rosa und dann Lotte. Die schrieb einmal an ihn, er sei "gerade und einfach, klug, lustig und kräftig, und mit einem wundervollen Zartgefühl". Auch seine Tochter Beate beschreibt ihn als liebevollen Vater. Ich finde es wichtig, dass man in einer Biografie erwähnt, dass es neben dem öffentlichen Ulbricht auch einen privaten Ulbricht gab.

Das Bild vom öffentlichen Ulbricht ist das vom Spitzbart mit Fistelstimme.

Die Stimme war die Folge einer Kehlkopferkrankung von 1918. Heute ist kaum noch vorstellbar, dass man sich so ableistisch über die Stimme eines Politikers lustig macht, dass man also ein körperliches Leiden verhöhnt. Vor 1945 ist das bezogen auf Ulbricht nie passiert.

Warum nicht?

Ulbricht galt in der Zeit der Weimarer Republik als guter Redner. Goebbels hat mehrfach öffentlich mit ihm diskutiert, und das hatte nicht nur damit zu tun, dass sie beide die Chefs der beiden großen totalitären Parteien von Berlin-Brandenburg waren, sondern auch damit, dass Ulbricht aus Goebbels' Sicht satisfaktionsfähig war. Infrage gestellt wurde Ulbricht erst nach 1945. Vor allem von denen, die unter ihm besonders gelitten hatten.

Die kommunistischen Politiker der 1920er- und 1930er-Jahre wirken häufig wie in einer parallelen Realität, in der die Arbeiter ständig kurz davor sind, sich der Revolution anzuschließen. Haben sich Leute wie Ulbricht immer stärker radikalisiert, weil das in Wirklichkeit nie passiert ist?

Die Funktionäre der organisierten Arbeiterbewegung, und zwar gleichermaßen in der SPD wie später in der KPD, waren immer schwer enttäuscht von der Arbeiterschaft. Ich glaube aber nicht, dass Ulbricht ein Gefühl wie Enttäuschung von der Arbeiterklasse kannte. Das wichtigste, prägendste politische Ereignis in Ulbrichts Leben war die aus seiner Sicht gescheiterte Novemberrevolution von 1918. Er gehörte da schon zum Kreis der Spartakus-Gruppe um Liebknecht und Luxemburg. 1918 wird ihm vor Augen geführt, dass eine Partei neuen Typs, wie Lenin sie sich vorstellt, in Deutschland fehlt.

Eine Partei neuen Typs?

Eine zentralistisch, militärisch, ich würde sagen: militaristisch organisierte Kaderpartei, die aus Berufsrevolutionären besteht, die dem historischen Prozess in den Hintern treten, um ihn voranzubringen. Ulbricht gingen 1918 zwei Dinge auf: erstens, dass man einen straffen, militärähnlichen Apparat braucht, in dem von oben nach unten dekretiert wird. Ordnung und Disziplin, das sind Sekundärtugenden, die Ulbricht immer wieder betont und die er von seinem Elternhaus mitbekommen hat. Das Zweite war für Ulbricht das große Thema seines politischen Lebens: Organisation. Für ihn ist alles eine Frage der Organisation: die Partei, der Erfolg, der Aufstand, die Revolution. Es gibt nichts, was man nicht organisieren kann. In einem solchen Kontext ist dann auch nicht viel Platz für, wie er wahrscheinlich sagen würde, Gefühlsduseleien, für Enttäuschung. Selbst später, als er der Diktator in der DDR ist, sieht Ulbricht sich als Schräubchen in einer großen Maschinerie.

Noch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die KPD vor allem mit internen Konflikten beschäftigt und mit dem Streit darüber, was die reine Lehre war. War das historisches Versagen oder mehr oder weniger zwangsläufig so?

Beides. Und es kommt noch ein Drittes hinzu. Ich bin nicht sicher, ob das bisher schon so klar war: Die KPD hat spätestens seit 1930/31 die Weimarer Republik als "faschistische Republik" bezeichnet. Die Sozialdemokraten waren für die Moskauer Kommunisten, wozu die KPD zählte, ohnehin "Sozialfaschisten". Im Dezember 1930 sprach Ulbricht davon, die Regierung Brüning habe die bürgerlich-demokratische Republik in "einen faschistischen Staat" umgewandelt. Als Hitler dann im Januar 1933 an die Macht kam, war das für die Kommunisten zunächst keine Zäsur. Die "Prawda" berichtete darüber nur knapp auf ihrer letzten Seite. Ihre Widerstandsformen orientieren sich zunächst auch an dem bekannten Muster aus der Zeit des Sozialistengesetzes im Kaiserreich. Spätestens nach dem Reichstagsbrand werden sie dann eines Besseren belehrt: auf grausame Art. Aber da ist es schon zu spät. Die Kommunisten haben die Zäsur im wahrsten Sinne des Wortes verpennt: Ulbricht bringt diese Zeit im Bett zu, sterbenskrank und handlungsunfähig. Das ist auch eine passende Metapher. Aber er ist auch einer der Ersten, der erwacht - anders als KPD-Chef Ernst Thälmann, der ohnehin nicht der Hellste war und weiter durch die Gegend lief, als wäre nichts passiert. Die Nazis konnten ihn festnehmen, weil er die Gefahr völlig verkannt hat. Ulbricht war in dieser Situation einer der Ersten, die in der Illegalität versuchten, einen Widerstand aufzubauen.

Im Moskauer Exil wurden rund 3000 KPD-Mitglieder verhaftet, 850 Funktionäre wurden hingerichtet. Sie diskutieren die Frage auch in Ihrem Buch: Ist Kommunismus ohne Terror denkbar?

Nein.

Warum nicht?

Der Kommunismus ist ein Zukunftsversprechen, das davon lebt, dass alle mitmachen. In einer kurzen Übergangsphase, in der Zeit der "Diktatur des Proletariats", soll die Mehrheit über ideologische Schulungen zu Anhängern der kommunistischen Idee werden. Aber was macht man mit denen, die nicht mitmachen wollen? Die sagen: Nö, ich will nicht im Kollektiv aufgehen, ich will privatkapitalistische Strukturen behalten, ich habe ein anderes Freiheitsverständnis? Jeder Einzelne, der so spricht, fordert den Kommunismus heraus. Der Kommunismus kann gar nicht anders, als mit Gewalt zu reagieren. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es den Kommunismus nicht ohne Gewalt gibt. Die Idee scheitert am Nichtwollen Einzelner, die sich dann auch noch zusammentun. Ich glaube durchaus, dass es möglich ist, eine sozial gerechte, freiheitliche, global gerechte Ordnung zu schaffen. Unsere Welt ist, wie sie ist, einigermaßen pervers. Aber der Mensch ist nicht dazu da, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle gleich sind.

Ulbricht scheint der Terror nicht irritiert zu haben. Was war seine Rolle bei den Massenmorden?

Anders als häufig behauptet, spielten die deutschen Kommunisten bei den Massenmorden in der Sowjetunion praktisch keine Rolle. Auch die Funktionäre der Kommunistischen Internationale waren überhaupt nicht befugt, mit den dafür zuständigen Funktionären im sowjetischen Innenministerium, mit Geheimdienst-Chef Berija oder gar mit Stalin darüber zu kommunizieren. Ulbricht hat sich ein paar Mal für Leute eingesetzt. Nicht sehr häufig. In der Zeit des stalinistischen Terrors war Ulbricht kein Held, weiß Gott nicht. Er hätte viel mehr machen können. Aber das gilt auch für alle anderen. Niemand weiß, was dann geschehen wäre. Etwas anderes ist die Frage: Was hat das mit ihm gemacht?

Was hat das mit ihm gemacht?

Er hat gemacht, was alle Überlebenden machten: Er hat geschwiegen. Man muss das deutlich sagen: Das Überleben war genauso zufällig wie das nicht Überleben. Auch Ulbricht hätte hingerichtet werden können, so wie Heinz Neumann, Hans Kippenberger oder Hermann Remmele. Das waren alles Willkürentscheidungen. Ulbrichts Freund Johannes R. Becher schrieb später, er selbst habe alles gewusst. Das gilt auch für Ulbricht. Er wusste alles, konnte aber mit diesem Wissen nichts anfangen. Deshalb sprach er nicht über dieses Massenverbrechen.

Aus Scham oder damit der Kommunismus keinen Schaden nimmt?

Ich glaube, er war fest davon überzeugt, dass ein Großteil dieser Gewalt die Richtigen traf. Ich habe als junger Mensch Anfang der 1980er-Jahre über meinen Vater Hans Schnitzler kennengelernt, der im Nationalsozialismus im kommunistischen Widerstand aktiv war. Er lebte damals in einem Feierabendheim der Partei in Berlin-Friedrichshagen, ich bin ihn öfter besuchen gegangen. Er hatte da ein Appartement mit vielen Büchern und Erinnerungen, auf seinem Schreibtisch standen Fotos, die ihn mit Fidel Castro und mit Ho Chi Minh zeigten. Er erzählte mir da aus seinem Leben. Ich war 15 oder 16 Jahre alt, mich interessierte das alles wahnsinnig. Ich fragte ihn auch nach dem Gulag, den sowjetischen Straflagern. Er erzählte mir, dass er auch im Gulag war, was ich gar nicht wusste. Sein Bruder Karl-Eduard von Schnitzler habe ihn aus der Haft rausgeholt: "Er hat denen erklärt, dass ich kein Verbrecher bin." Das war seine Lehre aus dem Gulag - nicht, dass der Kommunismus gewalttätig ist, sondern dass alle, die dort erschossen wurden, wirklich Verbrecher waren, denn die Unschuldigen, wie er selbst, sind ja rausgekommen. Das hat mich sehr geschockt. Als ich mich später wissenschaftlich mit diesen Themen beschäftigt habe, ist mir aufgegangen, dass diese Haltung mehr war als eine Rechtfertigung des eigenen Lebens. Stalin hat zahlreiche Bittbriefe aus den Lagern bekommen, deren Absender völlig selbstverständlich davon ausgingen, dass Stalin nicht wusste, was in den Lagern vor sich ging. Ich kann nicht in Ulbrichts Kopf reinschauen, aber am Ende wird er davon ausgegangen sein, dass die meisten Hingerichteten eben doch Verbrecher waren. Letztlich wird er wie viele andere gedacht haben: "Wo gehobelt wird, fallen Späne."

Wie kam es eigentlich zu dem Buch?

Der Verlag hat mich vor ein paar Jahren gefragt, ob ich eine Honecker-Biografie schreiben möchte. Aber das interessierte mich nicht. Ich habe gesagt, wenn ich eine Biografie schreiben würde, dann die von dem, der die größte Herausforderung darstellt und am spannendsten für mich ist, nämlich Ulbricht. Denn an dem kann man zeigen, dass das, was ab 1945 in Ostdeutschland passiert, nicht einfach einer Laune von irgendwelchen Typen folgte, sondern einen langen Vorlauf hat. Die DDR fiel nicht aus einem geschichtslosen Himmel, sondern hatte lange Vorgeschichten. Man kann darüber auch sehr schön zeigen: Für Ulbricht und letztlich auch für Honecker war immer wichtig, dass alle ein Dach über dem Kopf, warme Klamotten und genug zu essen haben. Mit ihren Erfahrungen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik hatten sie aus ihrer Sicht völlig recht. Aber sie hingen in einer Zeitschleife fest und konnten nicht verstehen, dass das in den 1960er,- 1970er-, 1980er-Jahren nicht mehr reichte.

In Ihrem Vorwort schwingt ein bisschen durch, dass Sie das Buch vor allem so geschrieben haben, wie Sie selbst am meisten Spaß daran hatten.

Genauso ist es. Ich hoffe natürlich, dass das Buch Leser findet. Aber am Ende ist es mein Buch und es ist mir egal, wie die Leute es finden. Ich hoffe, ich habe ein Werk geschaffen, das alle, die sich mit dem Kommunismus, mit der DDR, mit deutscher Geschichte und vor allen Dingen mit Ulbricht beschäftigen, in den nächsten Jahren in die Hand nehmen werden. Aber am Ende war es genauso, wie Sie sagten: Dieses Ding sollte vor allem mir selbst gefallen.

Mit Ilko-Sascha Kowalczuk sprach Hubertus Volmer