Bilderserien

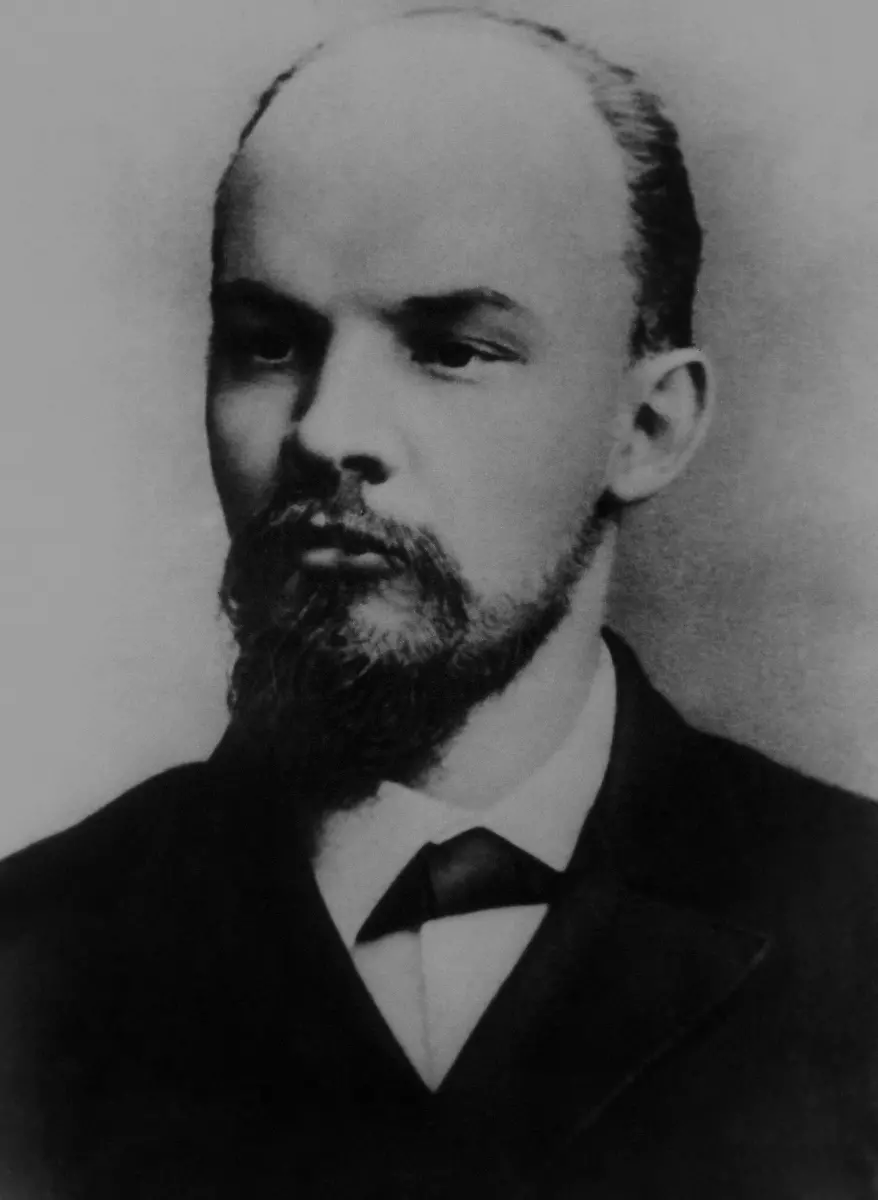

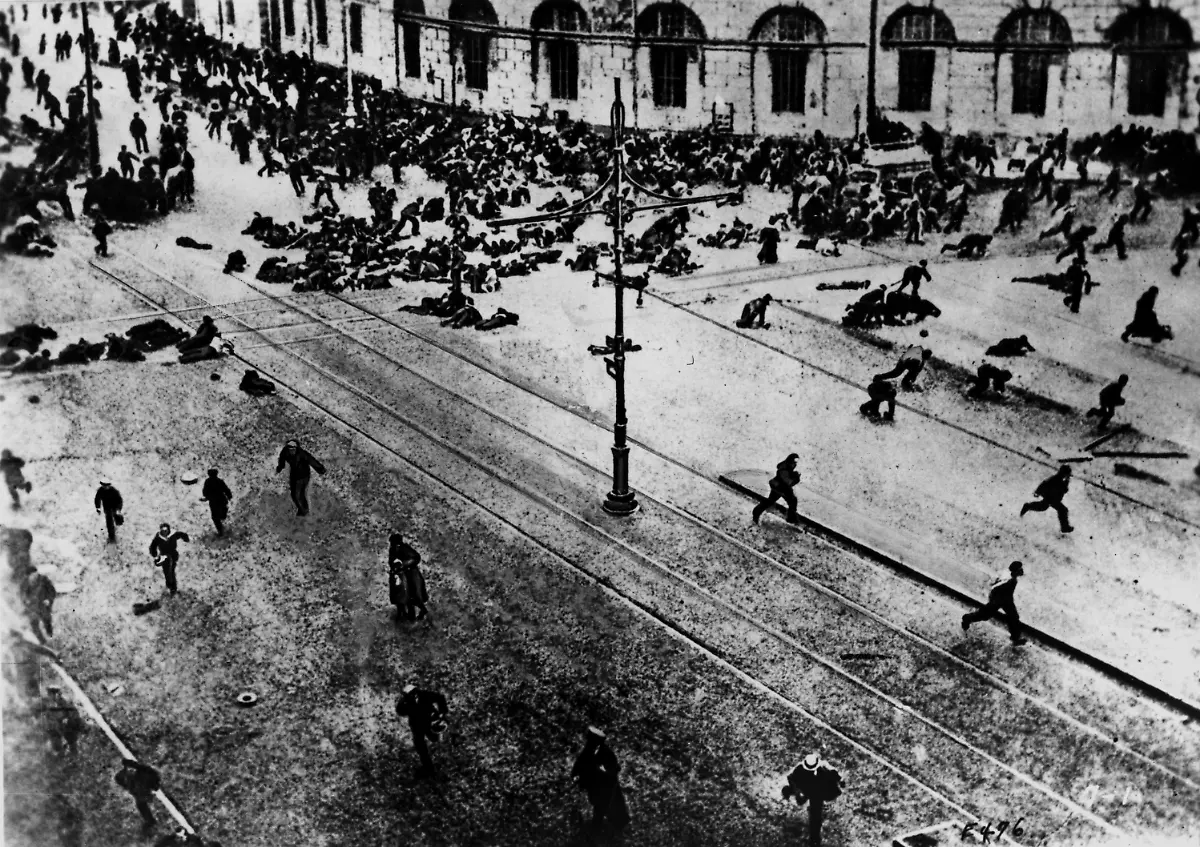

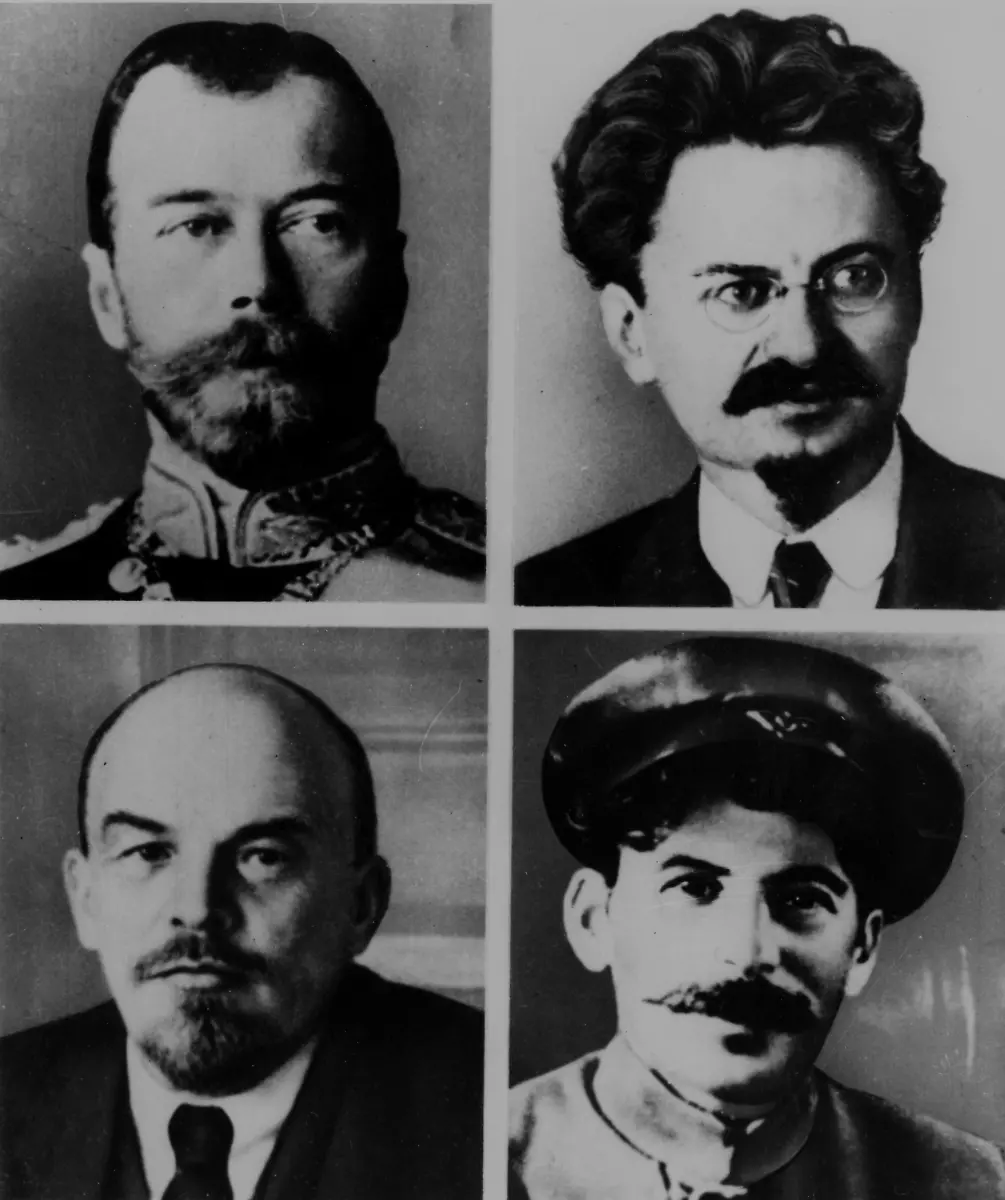

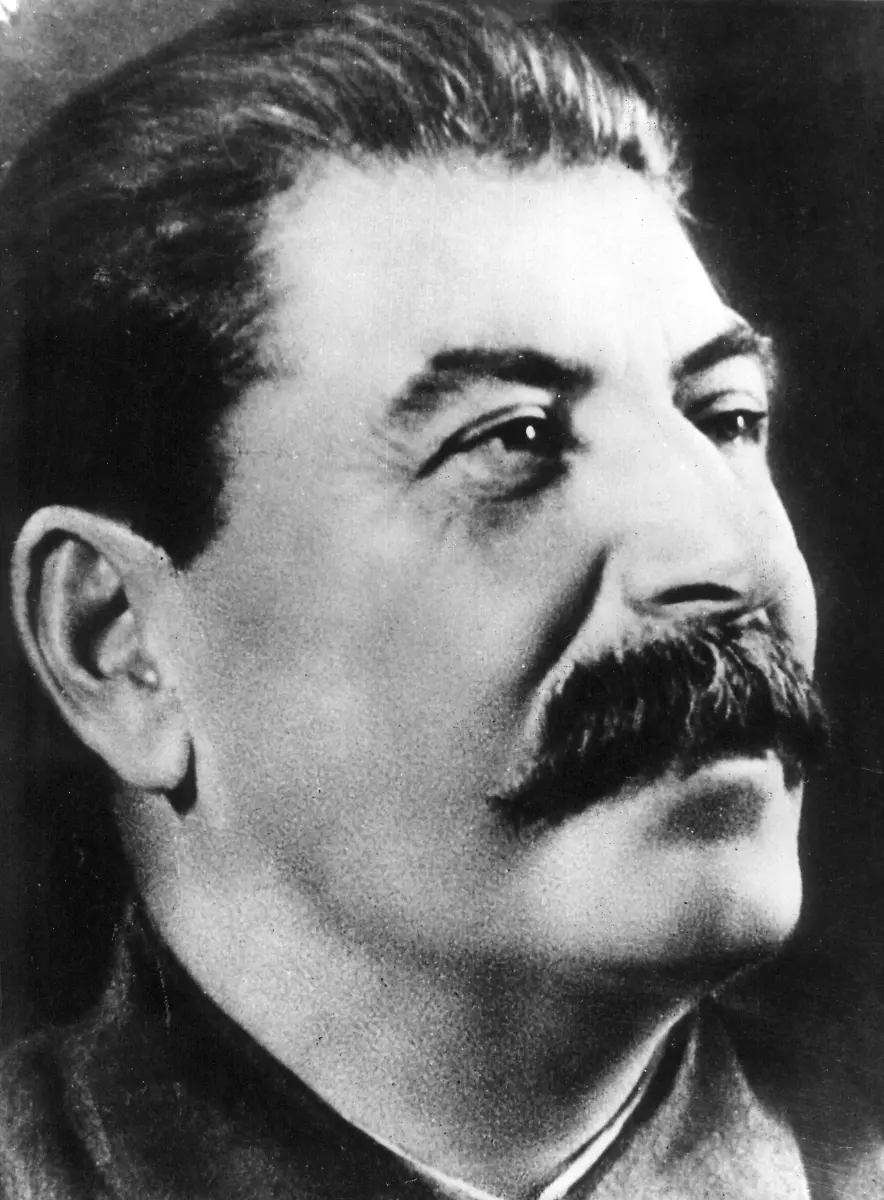

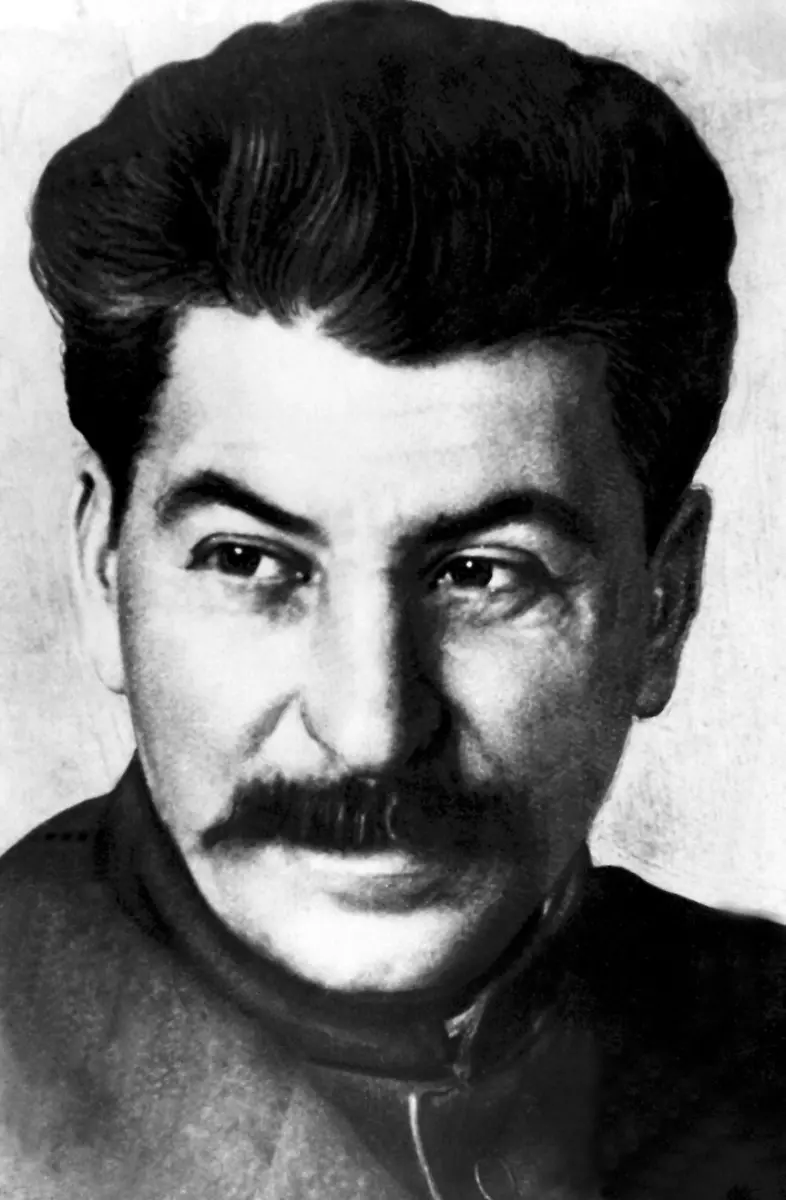

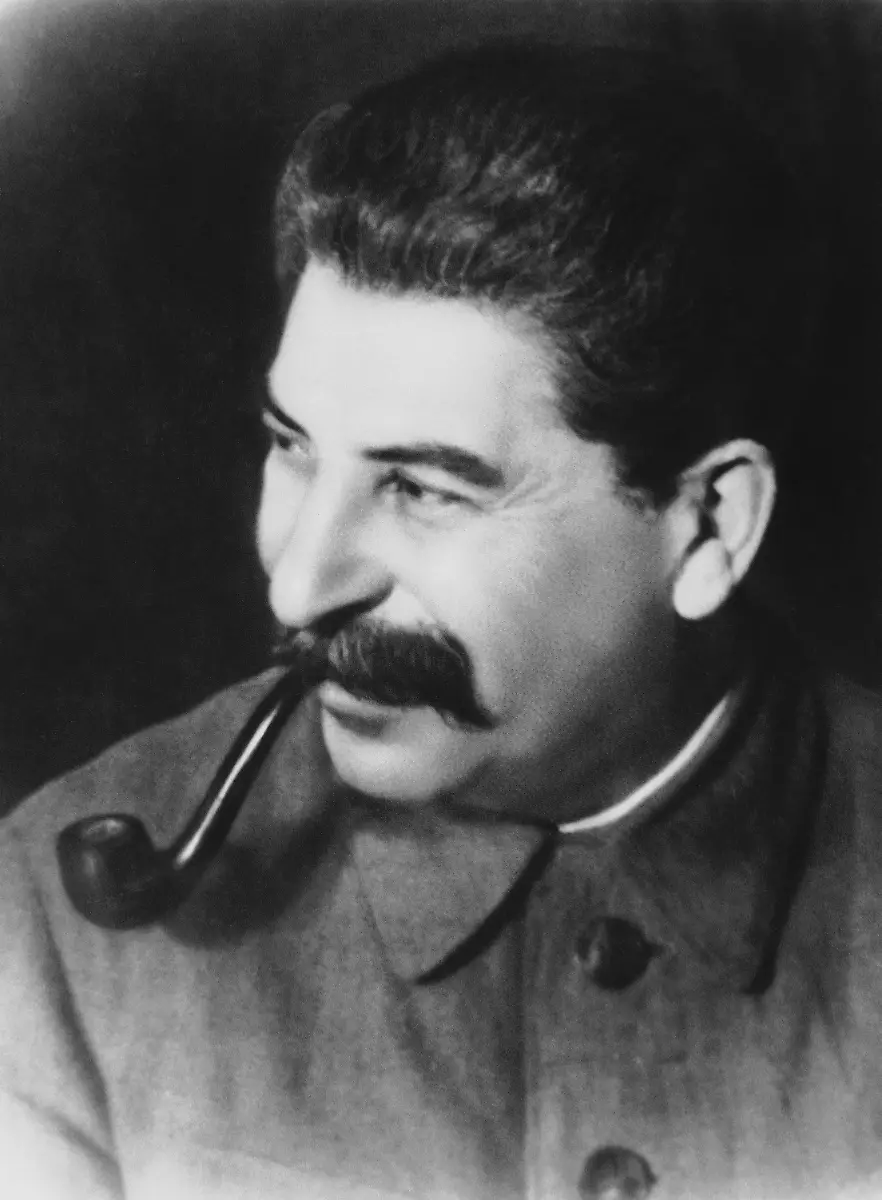

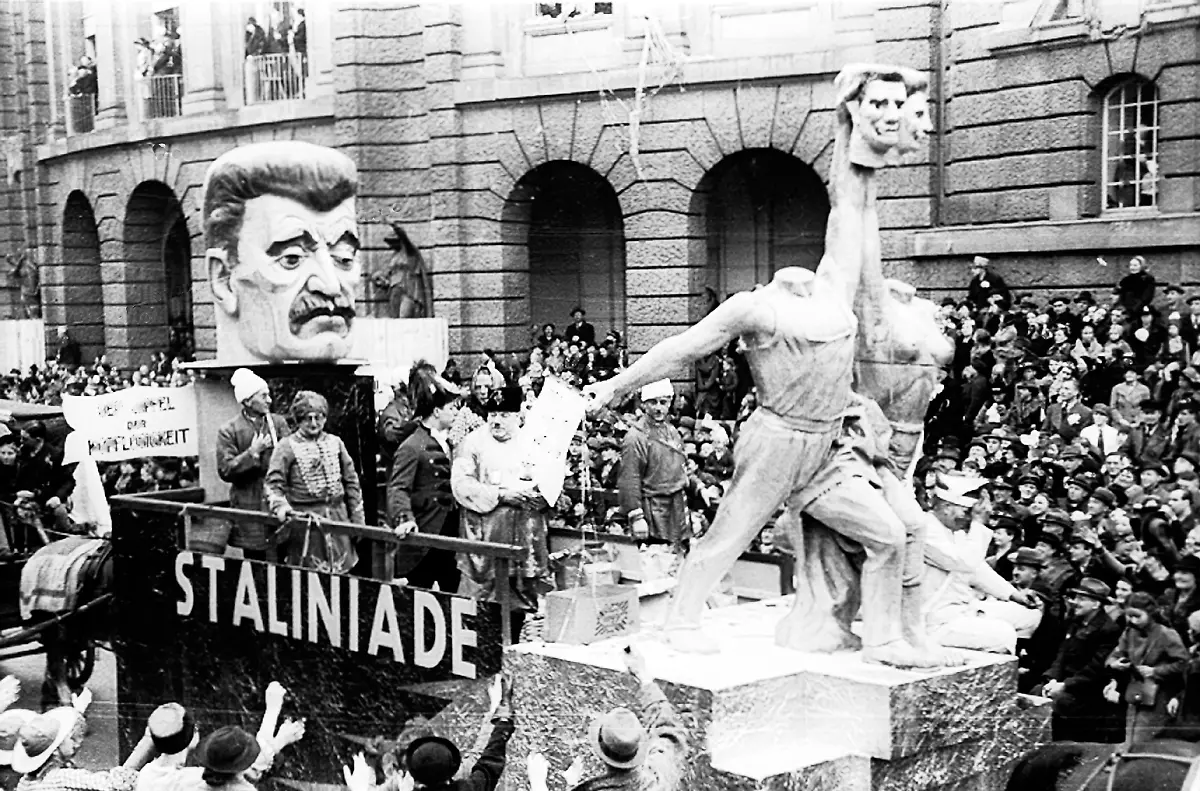

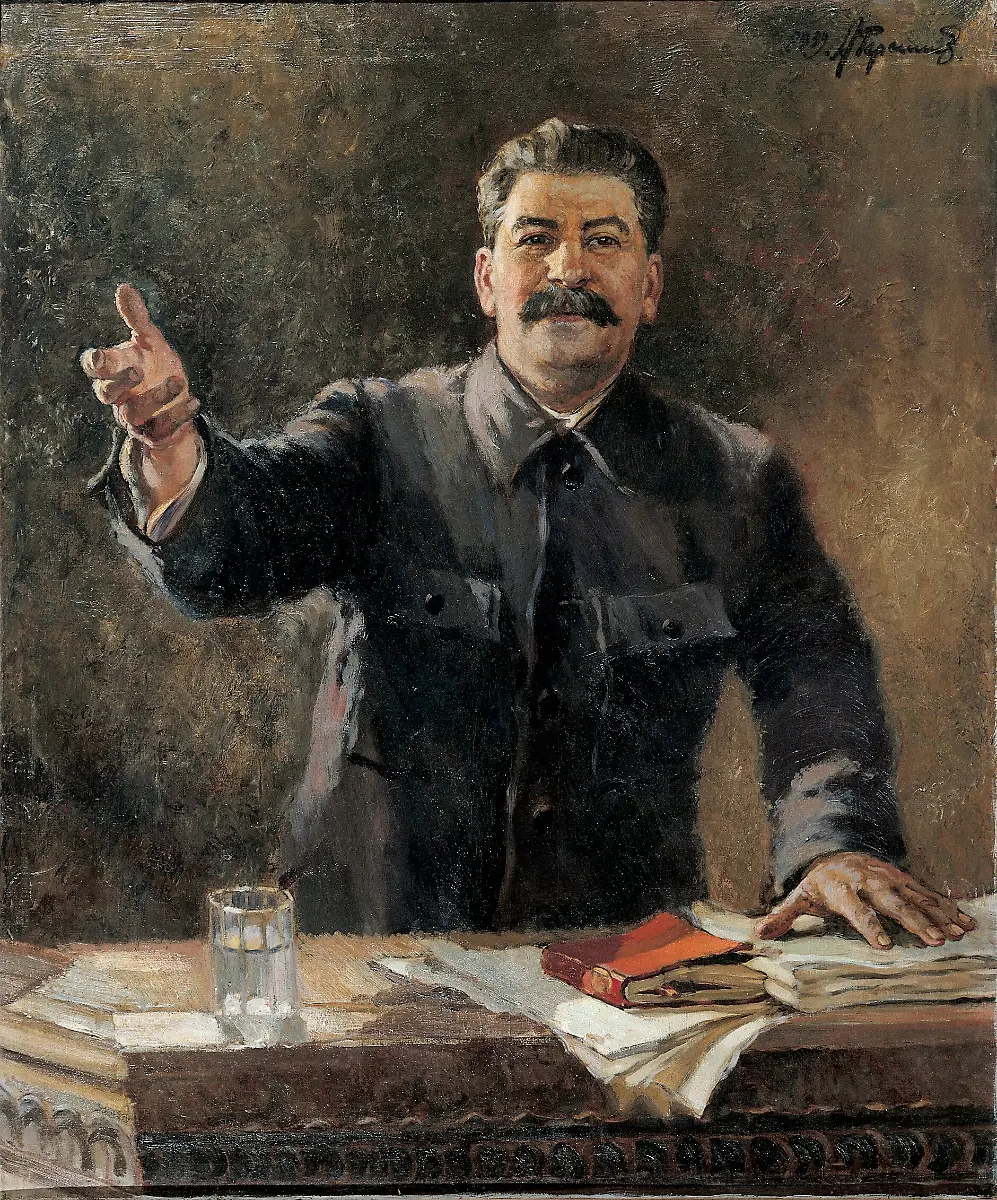

Vom Revolutionär zum Verbrecher Der lange Schatten des Josef Wissarionowitsch Stalin

05.03.2023, 09:08 Uhr

Neben Adolf Hitler war er einer der schrecklichsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts: Josef Wissarionowitsch Stalin. Von 1922 bis zu seinem Tod am 5. März 1953 führt er die Sowjetunion und macht sie zu einer zweiten Supermacht neben den USA. In Putins Russland erlebt der Kult um ihn neue Blüten.