Mythos flackert - Erbe lebtDer Tag, an dem Haider nicht starb

Vor zehn Jahren raste Jörg Haider in den Tod. Der Urvater des europäischen Rechtspopulismus hinterließ ein politisches Erbe, das bis heute weiterlebt.

Einfach so sterben ließen sie ihn nicht. Es musste größer sein. Am 11. Oktober 2008 um 1.15 Uhr verlor Jörg Haider in einer Linkskurve in Lambichl bei Klagenfurt die Gewalt über seinen VW Phaeton - bei Tempo 142, mit 1,8 Promille Alkohol im Blut. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Nur wenige Stunden später schuf sein Parteifreund Gerhard Dörfler jenen legendären Satz, der den Mythos Haider in die Nachwelt hinübertrug: "Die Sonne ist in Kärnten vom Himmel gefallen."

Jörg Haider war damals 58 Jahre alt, politisch über den Zenit hinaus, aber noch immer der starke Mann in Kärnten. Landeshauptmann nennen sie in Österreich die Ministerpräsidenten, es klingt nach Uniform und Hierarchie. Haider interpretierte das Amt eher wie ein Landesvater.

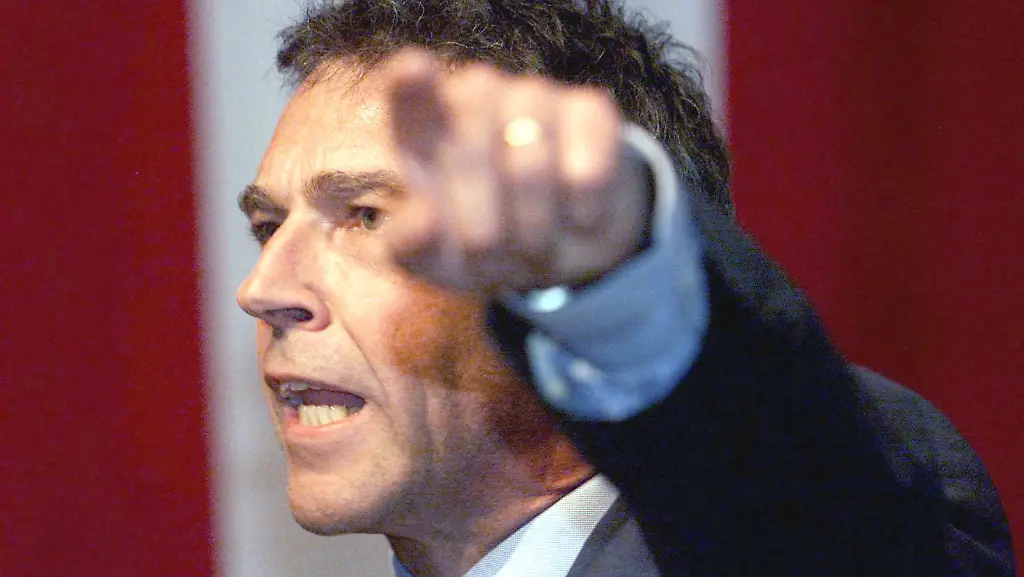

Plakate und Kerzen säumten die Unfallstelle, Hunderte kamen und gedachten ihres "Jörgi". Ausländische Medien schickten ihre Reporter, schließlich war Haider seit Jahren das politische Gesicht Österreichs in der Welt. Egal, wer gerade als Kanzler regierte, ihm gehörten die Schlagzeilen. Ihm, dem Erfinder des europäischen Rechtspopulismus. Ihm, dem notorischen Grenzüberschreiter.

"Ich werde ausmisten"

Heute, zehn Jahre nach seinem Tod, flackert der Mythos wieder auf. In Fernsehdiskussionen, Dokumentationen, Artikeln. Für ein paar Tage kommt keiner in Österreich an Haider vorbei. Das Gedenken wird einschlafen - sein politisches Erbe aber, es lebt weiter. Ohne ihn keine FPÖ in der Regierung, ohne ihn kein Sebastian Kurz.

Wer wissen will, wie der Rechtsruck in Europa konkret aussieht, muss sich nur Österreich vor und nach Haider anschauen. 1992 formulierte er in seinem Volksbegehren mit dem geradezu prophetischen Titel "Österreich zuerst" zwölf Forderungen, die damals als radikal ausländerfeindliche Politik bekämpft wurden - von der Mitte der Gesellschaft, inklusive der konservativen ÖVP. Rund 300.000 Menschen protestierten mit dem berühmten "Lichtermeer" gegen Haiders Vorstoß, den nicht einmal zehn Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben. Heute sind einige der Forderungen umgesetzt, andere in der Diskussion, ohne größere Demonstrationen oder Empörung auszulösen. Vor Haider spielte das Thema Migration kaum eine Rolle in der Wahlentscheidung, bei den jüngsten Wahlen in Österreich war es das Wichtigste - und der entscheidende Grund für Sebastian Kurz' Blitzaufstieg ins Kanzleramt.

Begonnen habe Haiders politische Karriere in den 80er-Jahren mit einem anderen Thema, erklärt Kathrin Stainer-Hämmerle, Politikprofessorin an der Fachhochschule Kärnten, im Gespräch mit n-tv.de. "Haider war ein Mensch mit klarem Machtstreben, der seine Lücke gefunden hat. Angefangen hat er mit Kritik am Establishment. Anfang der 90er ging er dann über zum 'Ausländerthema'." Als Nazi oder Rechtsnationalen würde Stainer-Hämmerle ihn nicht einordnen. "Eher als flexibel."

Für seine Wähler war Haider vor allem eins: weder SPÖ noch ÖVP. Die beiden Großparteien hatten Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg unter sich aufgeteilt, nicht nur in der Politik, auch bis in den Freizeitbereich hinein: Fußballvereine waren entweder rot oder schwarz, genauso Wandervereine, sogar die Automobilklubs. Wohnung und Job bekam einfacher, wer das passende Parteibuch in der Schublade hatte. Eine "erstarrte Republik", die Haider aufbrechen wollte, oder, in seinen Worten: "Ich verspreche euch, ich werde ausmisten in diesem Land."

Ein Meister der TV-Konfrontation

Aufgewachsen ist Haider in einem Elternhaus von bekennenden Nationalsozialisten. "Als Sohn schützte er die Tätergeneration, die seine erste Klientel war", sagt Kathrin Stainer-Hämmerle. Als 16-Jähriger hält er eine Rede bei einem Wettbewerb des Turnerverbands zur Frage "Sind wir Österreicher Deutsche?". In der Schule schließt er sich der schlagenden Verbindung Albia Bad Ischl an. Dort traf er auch auf Wolfgang Jung. Der heutige Wiener Gemeindevertreter von der FPÖ erinnert sich im Gespräch mit n-tv.de an einen "Spitzenschüler, energisch und durchsetzungsfähig".

Ob aus Machtkalkül oder Überzeugung - Haider nutzte den deutschnationalen Flügel der Partei, um 1986 den Parteivorsitz zu erobern. "Der Chef Norbert Steger war weiten Kreisen zu linksliberal", sagt Weggefährte Jung. "Ich wollte schon austreten, aber er hat mir gesagt: 'Warte, wir versuchen es nochmal.'" Die Partei krebste damals bei unter fünf Prozent der Stimmen, der neue Mann verdoppelte das Ergebnis noch 1986. Tendenz: stetig steigend. "Die ersten TV-Debatten haben es wirklich ausgemacht", erinnert sich Jung. "Sein Talent war sein persönliches Auftreten und das hat erst im Fernsehen seine Breitenwirkung entfachen können."

Der junge, freche Haider wirkte in den Begegnungen mit den eher älteren Vertretern von SPÖ und ÖVP frischer: 1994 hielt er dem verdutzten Franz Vranitzky ein "Taferl" mit dem horrenden Gehalt eines Funktionärs vor die Augen. Eine Ungeheuerlichkeit - und ein Riesenerfolg, den andere Politiker schleunigst kopierten. Haider stürzte sich an einem Bungee-Seil ins Jauntal, nahm Kamerateams mit auf Klettertour. "Er war ein Charismatiker mit ungeheurem kommunikativen Talent", sagt Kathrin Stainer-Hämmerle. "Gepaart mit Opportunismus und Skrupellosigkeit."

Ein Sonnenkönig in Kärnten

Die kalkulierte Provokation gehört heute zum Standardrepertoire von Rechtspopulisten - von AfD-Chef Alexander Gauland in Deutschland bis Innenminister Herbert Kickl in Österreich. Haider hat die Methode zur Marktreife entwickelt. "Er hat immer Grenzen überschritten", sagt Rolf Holub, ein ehemaliger Gegenspieler von den Kärntner Grünen. "Das war der Schmäh - so hat er seine Präsenz gesteigert." Die Justiz verwandelt Haider in ein politisches Instrument, er klagt immer wieder seine Gegner, egal ob Politiker, Journalisten oder Wissenschaftler. Eine "Einschüchterungstaktik" nennt es Stainer-Hämmerle.

Als Haider den Slogan "Kärnten wird tschetschenenfrei" plakatiert, zeigt der Grüne Holub ihn an. Das Verfahren wird eingestellt. Schaden tut es Haider nicht. Im Gegenteil, in Kärnten scheint der Widerstand gegen ihn gebrochen. 1989 zum ersten Mal Landeshauptmann, muss er 1991 zurücktreten, weil er im Landtag die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich lobt. 1999 wird er wiedergewählt und bleibt bis zu seinem Tod im Amt.

"Wir sind in einer Monarchie sozialisiert worden, in der er der König war", sagt Holub über diese Jahre. Haider reist quasi ununterbrochen durchs Land, stets mit mehreren Anzügen im Kofferraum, um sich je nach Anlass umziehen zu können. "Er hat sich eingestellt auf die Menschen, die er trifft, egal ob doppelten Doktor oder einfachen Arbeiter. Ich hatte immer das Gefühl, er wollte von allen geliebt werden." Haider schüttelt nicht nur Hände und duzt, wo er kann, er verteilt auch ganz unkompliziert Geldscheine, hier einen Hunderter, da einen Fünfziger. Heizkostenzuschüsse, Teuerungsausgleich, immer wieder lässt er sich Aktionen einfallen, bei denen er Geld an seine Leute verteilen kann, inklusive schöner Bilder.

"Kärnten ist reich", betonte er immer wieder und baute ein Megaprojekt nach dem anderen. Etwa das 90 Millionen Euro teure Wörtherseestadion, Kapazität 32.000 Zuschauer, in dem ein Zweitligist regelmäßig vor nur 500 Fans spielt. Nur eine von Dutzenden Investitionsruinen und nicht die teuerste: Die wahnwitzigen Haftungsgarantien für die Hypo-Landesbank trieb Kärnten nach Haiders Tod fast in den Ruin, das "Griechenland Österreichs" musste vom Bund vor dem Bankrott bewahrt werden. "Er machte Politik nach dem Motto 'Was kostet die Welt'", sagt Holub. "Wir wissen es jetzt, wir müssen es zurückzahlen."

Landeshauptmann oder Gefängnis?

Holub verbindet nicht nur eine lange Geschichte mit Haider, sondern auch ein makabres Detail: Der Grüne erbte bei seinem Einzug ins Landeskabinett 2013 das Kennzeichen des verunglückten Landeshauptmanns. Das Unfallauto wurde noch 2008 aufgekauft - von den Freiheitlichen in Kärnten. Seither bewahren sie es auf, in einer Holzkiste. Das Auto ist ein Mythos für sich: Bis heute glauben einige Menschen nicht an die offizielle Version des Unfalls. In einer TV-Dokumentation von Dietrich Mateschitz' "Servus TV" spekulierte ein Gutachter über Haider als Opfer von K.-o.-Tropfen, noch wildere Gerüchte ranken sich um ein angebliches Attentat. Beweise? Fehlanzeige.

Klar ist: Auch wenn Haider tot ist, sein politisches Erbe lebt. Mit Herbert Kickl, der Haider Reden schrieb, und Heinz-Christian Strache, dem er bis zum Zerwürfnis 2005 als Mentor diente, sitzen zwei seiner Nachfolger in der Bundesregierung. Kärnten zahlt noch heute für seine Großmannssucht, einige seiner Weggefährten stehen vor Gericht. "Es wird oft spekuliert: 'Wäre er heute Landeshauptmann oder im Gefängnis?' Das zeigt, dass beides realistisch scheint.", sagt Kathrin Stainer-Hämmerle. "Er funktioniert heute noch als Reibebaum wie als Idol."