Was DNA kann - und was nicht"Plötzlich hatten wir einen Tatverdächtigen"

Von Sarah Platz

Von Sarah Platz

Seit 25 Jahren speichert das Bundeskriminalamt den genetischen Fingerabdruck von Straftätern und Beschuldigten. Die Datenbank hat die Strafverfolgung in Deutschland revolutioniert - die DNA-Spur gilt als eines der sichersten Beweismittel. Doch es gibt Grenzen.

Vielleicht riss Jutta Hoffmann ihrem Mörder im verzweifelten Kampf ums Überleben ein Haar aus. Vermutlich landete ein Tropfen seines Spermas in ihrem Bikini und hunderte seiner Hautschuppen auf ihrem blauen Baumwollkleid, als er sie vergewaltigte, an diesem Sommerabend 1986 in einem Waldstück im hessischen Lindenfels. Im Fernsehen lief das WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien, die 15-Jährige war nach einem Freibadbesuch schon fast zu Hause. Dann wurde sie von ihrem Peiniger überwältigt, missbraucht und ermordet.

Erst eineinhalb Jahre später wurde ihre Leiche gefunden. Zwar gingen die Ermittler von einem Verbrechen aus, den Täter konnten sie jedoch nicht finden. Schließlich landeten alle Beweisstücke in der Asservatenkammer - das Verbrechen an der Schülerin aus dem Odenwald wurde zum Cold Case. Dass ihn eine Spur, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist, 37 Jahre später zum Tatverdächtigen macht, dürfte ein heute 61-Jähriger Bensheimer damals nicht geahnt haben.

Denn eine zentrale Datenbank, die das Genmaterial von Straftätern und Beschuldigten speichert, um sie mit Spuren von Tatorten zu vergleichen, gab es damals noch nicht. Diese wurde erst Jahre später - am 17. April 1998 - vom damaligen Bundesinnenminister Manfred Kanther beim Bundeskriminalamt eingerichtet. Seit genau 25 Jahren können Polizeibehörden des Landes DNA-Material, das sie am Tatort sichern, mit den gespeicherten Profilen in der Datenbank abgleichen. Die Möglichkeiten der DNA-Analyse im Ermittlungsverfahren werden seitdem fast jährlich umfangreicher - vor Gericht kommt der DNA-Beweis jedoch auch an seine Grenzen.

"Viele Spuren waren eine Sackgasse"

Vor den 1990er Jahren war es den Ermittlern gerade einmal möglich, Blutspuren auszuwerten, erinnert sich Alexander Bachmann vom Bundeskriminalamt im Gespräch mit ntv.de. "Viele Spuren, die man hatte, waren damit eine Sackgasse. Hatten die Ermittler keinen Verdächtigen, blieben sie oft ratlos zurück." Heute hingegen könne alles, was ein Mensch am Tatort zurücklässt, zur Überführung helfen. Das können Haare, Haut, Knochen oder Fingernägel sein, aber auch Schweiß, Tränen oder Sperma.

Bachmann arbeitet bereits seit den Anfängen mit der DNA-Datenbank. Wo Datenschützer damals noch fürchteten, die Gendatei sei der Beginn des "gläsernen Menschen", habe sich der rechtliche Rahmen über die Jahre zugunsten der Strafbehörden verschoben, erklärt er. Mittlerweile könne jede Tatortspur einer polizeilichen Ermittlung ohne richterliche Genehmigung gespeichert werden. Dies spiegelt auch der Umfang der Datenbank wider: Rund 1,2 Millionen Datensätze sind beim BKA gespeichert. Das sind DNA-Identifizierungsmuster von über 800.000 bekannten Personen und rund 400.000 Spuren, also Genmaterial, das etwa an einem Tatort gefunden wurde, jedoch noch keiner Person zugeordnet werden kann.

Eine Abfrage bei der Gendatenbank, das sei vor 25 Jahren etwas Besonderes, beinahe Exotisches gewesen, erzählt Bachmann weiter. Heute hingegen ist sie kaum noch aus dem Alltag der Ermittler wegzudenken - vor allem wegen ihres hohen Erfolgspotentials. "Fast jede dritte Spur, die bei uns landet, kann sofort oder im Laufe der Zeit einer konkreten Person zugeordnet werden und so möglicherweise zur Aufklärung einer Straftat beitragen." Dabei sei das Bundeskriminalamt jedoch nur ein - wenn auch wichtiger - Dienstleister, betont der Beamte. Denn die Zuordnung zu einem konkreten Verbrechen obliegt den Ermittlern der Polizeibehörden.

Wie ein genetischer Fingerabdruck entsteht

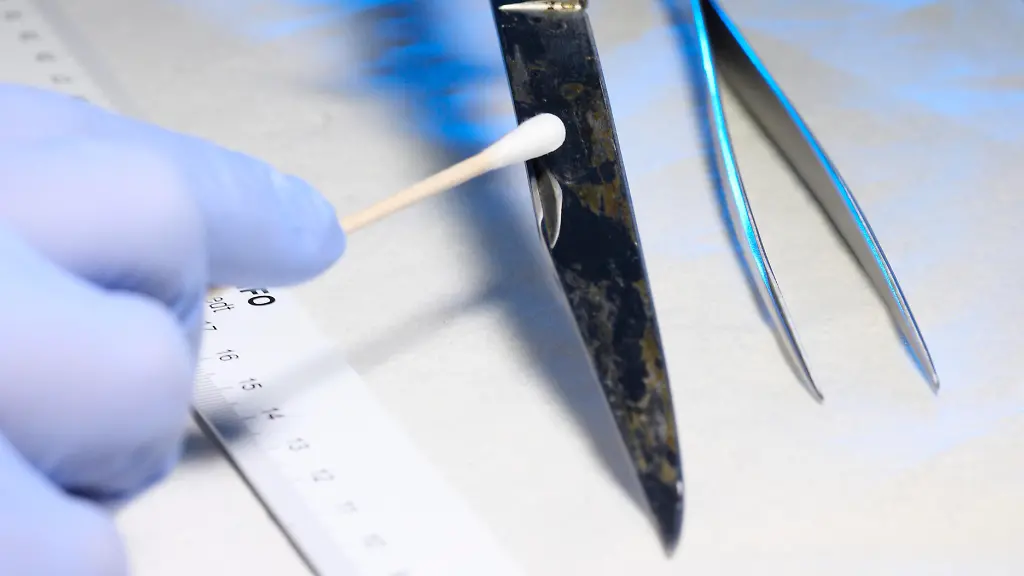

Zum Beispiel Harald Schneider vom Landeskriminalamt Hessen. Als Experte für DNA-Analysen gehört es zu seinen Aufgaben, möglicherweise entscheidende biologische Spuren von am Tatort gefundenen Gegenständen oder beispielsweise an aufgefundenen Tatwaffen zu sichern und auszuwerten. Dafür untersucht er das DNA-Molekül an verschiedenen Abschnitten. Diese Abschnitte, die individuellen Merkmale, werden in einen Zahlencode übersetzt, der ab einer gewissen Anzahl an untersuchten Abschnitten individuell ist. "Grundsätzlich sagen wir bei 16 übereinstimmenden Merkmalen, dass wir eine Person eindeutig als Spurenverursacher identifiziert haben", erklärt Schneider gegenüber ntv.de.

Die Arbeit im Labor, das wird an seinen Ausführungen deutlich, ist oft eine enorme Geduldsprobe. Denn die Ermittler wissen nicht, was genau der Täter berührt hat, welcher Zigarettenstummel von ihm ist oder wo genau sich seine Hautschuppen am Körper des Opfers befinden. Vor allem bei Tötungsdelikten sammeln sich schnell hunderte Spuren. Lediglich Erfahrungswerte können bei der Eingrenzung helfen: "Natürlich suchen wir bei Vergewaltigungen eher im Intim- oder Brustbereich, während wir bei Tötungsdelikten jeden Millimeter einer Tatwaffe unter die Lupe nehmen." Haben Schneider und seine Kolleginnen und Kollegen den genetischen Fingerabdruck gesichert, folgt der Moment der Wahrheit - der Abgleich mit der Datenbank beim BKA.

"Der klassische Fall ist, dass wir über eine DNA-Spur am Tatort so direkt zum Verdächtigen kommen", sagt Schneider. Meist handle es sich um aktuelle Fälle - Morde, Sexualdelikte, Raubdelikte oder Einbrüche. "Hin und wieder hilft uns die DNA-Analyse-Datei (DAD) aber auch bei der Aufklärung von Cold Cases." Vor allem, weil sich die Möglichkeiten der Untersuchung von DNA ständig verbessern. Mittlerweile reichen etwa winzige Mengen einer Probe aus, um ein DNA-Profil zu bestimmen. "Wir haben also Spuren, mit denen wir vor 10 oder 20 Jahren vielleicht noch nicht viel anfangen konnten - heute aber schon", erklärt der Molekularbiologe. Aus diesem Grund sei es sinnvoll, die noch vorhandenen Spuren aus Altfällen von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

"Wir identifizieren Spurenverursacher, keine Täter"

Im ungeklärten Mordfall von Jutta Hoffmann hat die Cold Case-Abteilung des Landeskriminalamtes genau dies getan. Tatsächlich konnten die Ermittler mithilfe der eingelagerten Spuren einen genetischen Fingerabdruck erstellen. "Wir recherchierten ihn in der BKA-Datenbank, und plötzlich hatten wir einen Tatverdächtigen", berichtet Schneider von dem Ermittlungserfolg vor wenigen Wochen.

37 Jahre nach der Tat kamen die Ermittler somit auf den heute 61-jährigen Bensheimer. Der Mann ist mittlerweile wegen Sexualdelikten und anderer Vergehen verurteilt, seit 2012 sitzt er im Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus in Norddeutschland. Das LKA Hessen konnte seine DNA zweifelsfrei mit Jutta Hoffmann in Verbindung bringen - einen Haftbefehl wegen Mordes gab es nach dem Durchbruch im Fall jedoch zunächst nicht.

Schneider liefert einen Grund für die Zurückhaltung: "Wir im Labor identifizieren lediglich Spurenverursacher, jedoch keine Täter." Eine DNA-Spur an einem Tatort oder an einer Waffe bedeute erst einmal nur, dass die zugeordnete Person dort war oder die Waffe - irgendwann einmal - in der Hand hatte. So finden sich an einem Tatort unzählige Spuren und oft Genmaterial dutzender Menschen, von denen nicht alle etwas mit der Tat zu tun haben können. Spuren können lange vor der Tat oder später an den Tatort gekommen sein - feststellen lässt sich dies nicht.

Kein eindeutiges Beweismittel

Auch Mischspuren können zum Problem werden. Das sind Spuren, die die DNA von mehr als einer Person enthalten - üblicherweise finden sich solche an Tür- und Fenstergriffen oder Fernbedienungen. Auch, wenn die Labore mittlerweile in der Lage sind, verschiedene genetische Fingerabdrücke aus dieser Spur zu erstellen, kommen immer gleich mehrere Personen als Tatverdächtige infrage. Schneider fasst es so zusammen: "Die unglaublichen Möglichkeiten sind gleichzeitig auch die Grenzen der DNA-Analyse."

Diese Grenzen spielen vor allem vor Gericht eine große Rolle. Denn die Entscheidung, ob ein Spurenverursacher auch der Täter ist, obliegt nicht mehr den Laboren, sondern der Justiz. An diesem Punkt setzen Strafverteidiger oft an, erklärt der Professor für Strafrecht, Mark Zöller, ntv.de. "Das Argument lautet dann oft: Die Ermittler haben zwar zwei Spuren gefunden, die zusammen passen. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass ihr Mandant eine Verbindung zur Tat hat, geschweige denn der Täter ist."

Der Bundesgerichtshof nimmt diese Zweifel durchaus ernst. So entschied er bereits 2016, dass ein Gericht die Verurteilung nicht ausschließlich auf die DNA-Spur stützen kann, wenn es sich dabei um eine Mischspur handelt. Ein "sicherer Schluss" auf den Angeklagten als Hauptverursacher der Spur sei nicht möglich. "Die DNA-Spur ist ein Indiz", erklärt Zöller. "Für eine Verurteilung müssen die Ermittler die Indizienkette jedoch weiterführen."

Dies taten die hessischen Beamten im Fall Jutta Hoffmann. Nachdem sie einen Treffer in der Datenbank erzielten, wandten sie sich in der Sendung "Aktenzeichen XY" an die Öffentlichkeit - und erhielten ein weiteres Indiz. Schließlich war die Kette stark genug für einen dringenden Tatverdacht gegen den bereits verurteilten Bensheimer: Vor zwei Wochen wurde der 61-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen - 37 Jahre nach dem Tod von Jutta Hoffmann.