Vorschlag für Katherina Reiche"Mit dieser Studie lösen sich die Folgekosten der Energiewende in Luft auf"

Die Energiewende ist ein Mammutprojekt - teuer, komplex und voller Konflikte. Die Wirtschaftsberater von Roland Berger möchten die verfeindeten Lager zusammenbringen. In einer neuen Studie präsentieren sie eine Option, die Geld sparen und die Versorgungssicherheit erhöhen kann: dezentrale Lösungen.

Die Energiewende ist ein Mammutprojekt - teuer, komplex und voller Konflikte. Die Wirtschaftsberater von Roland Berger möchten die verfeindeten Lager zusammenbringen. In einer neuen Studie ergänzen sie das Stromsystem der Zukunft um eine dritte Säule, die gleichzeitig Geld sparen und die Versorgungssicherheit erhöhen kann: Deutschland muss die Potenziale dezentraler Lösungen entfesseln. "Was wäre, wenn man Photovoltaikanlagen, Batterien, E-Autos und Wärmepumpen so intelligent und brutal vernetzt wie den internationalen Zahlungsverkehr?", fragt Studienautor Marc Sauthoff im "Klima-Labor" von ntv. Die Antwort liefert Philipp Schröder: "Ich kann diese aggregierte Leistung anstelle eines Gaskraftwerks hinzuziehen, um eine Spitzenlast abzudecken", sagt der 1Komma5Grad-Chef im Doppelinterview. "Die Stromkosten für die Verbraucher sinken trotzdem um 50 Prozent."

ntv.de: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat einen "Realitätscheck" der Energiewende gemacht. Was ist Ihre Studie?

Marc Sauthoff: Das kann man in keiner Weise mit dem Monitoring-Bericht vergleichen. Wir haben herausgearbeitet, welchen Mehrwert es hat, wenn man dezentrale Lösungen so miteinander vernetzt, dass die einzelnen Komponenten mit dem Stromnetz interagieren können.

Sie haben nicht die Energiewende betrachtet und geschlussfolgert, was als Nächstes zu tun ist?

Marc Sauthoff: Nein. Wir möchten nicht beurteilen, ob die Energiewende gut oder schlecht läuft, sondern haben uns mit einem spitzen Ausschnitt beschäftigt und gefragt: Wie viel Geld sparen Kunden und Anwender, wenn ich dezentrale Lösungen als vernetztes System denke? Wie viele Arbeitsplätze können wir auf diese Weise schaffen? Wie viel Netzausbau sparen?

Wenn man die Produkte von Anbietern wie 1Komma5Grad, Octopus Energy, Lichtblick oder auch Thermondo, Vonovia und VW Charging nutzt?

Marc Sauthoff: Genau. Aber nicht nur deren Produkte. Wir wollten die dezentralen Lösungen mit einem Preisschild versehen, weil man kommunikativ nur so belegen kann, dass sie keine unnütze Spielerei sind. Als vor ungefähr 30 Jahren über die hohen Benzinpreise gestritten wurde, hat es die Mineralölindustrie ähnlich gemacht und an jede Zapfsäule geschrieben, wie hoch der Steueranteil beim Tanken ist. Das war clever.

In Ihrer Studie sind die dezentralen Lösungen eine dritte Säule neben den fossilen und den erneuerbaren Energien. Was genau ist damit gemeint?

Marc Sauthoff: Das sind Anwendungen für Privatkunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen wie Photovoltaik, Batteriespeicher, E-Autos, Wallboxen und Wärmepumpen. Und noch wichtiger: deren Vernetzung und Integration ins Energiesystem.

Die Kernbotschaft ist: Wenn wir die Produkte bei den 21 Unternehmen dieser Energieallianz kaufen, spart Deutschland Geld?

Philipp Schröder: In der Regel wird darüber diskutiert, wer den Strom erzeugt und vielleicht, wie man ihn transportiert. Wir als Unternehmen arbeiten aber mit Stromverbrauchern wie Wärmepumpen oder E-Autos. Dafür kann man festlegen, ob man es um 3 Uhr oder um 15 Uhr lädt. Wenn ich das für 20 Millionen Elektrofahrzeuge in Europa mache und 20 Gigawattstunden private Batteriespeicherkapazitäten habe, kann ich aggregierte Leistung bereitstellen. Das nennen wir Flexibilität.

Und dann?

Philipp Schröder: Ich kann diese aggregierte Leistung anstelle eines Gaskraftwerks hinzuziehen, um eine Spitzenlast abzudecken. Warum ist denn die Energiewende so teuer? Es gibt keine Harmonie zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch. Die Botschaft der Studie ist: Wenn wir diese Harmonie durch das Steuern der unterschiedlichen Anwendungen schaffen und die Probleme vor Ort lösen, lösen sich Folgekosten in Luft auf. Wir benötigen weniger Netzausbau und weniger Redispatch. Wir müssen weniger erneuerbare Anlagen abschalten und weniger Entschädigungen dafür zahlen. Die Stromkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher sinken um 50 Prozent!

Ein Randaspekt der Energiewende wie dezentrale Lösungen spart viele Milliarden Euro?

Philipp Schröder: Aus meiner Sicht ist das kein Randaspekt, aber die Beschreibung ist nicht falsch. Wir sprechen viel zu oft darüber, wer wie viele Subventionen bekommt: die Erneuerbaren, weil sie gut und grün sind, oder die Gaskraftwerke, weil sie uns absichern? Das ist kein Entweder-oder. Und dabei wird übersehen: Uns fehlt ein Strommarkt mit Preissignalen, die Ordnung schaffen. Daraus entsteht eine Dysfunktionalität. Deswegen verursachen neue Verbraucher weitere Probleme: Die Wärmepumpe läuft, wann sie Lust hat, und niemand wird an den Kosten beteiligt. Würde man sie intelligent steuern, würde sie sogar Probleme lösen.

Marc Sauthoff: Deshalb haben wir die dezentralen Lösungen als dritte Kategorie eingeführt. Das sind gleichberechtigte Bausteine für den künftigen Energiemix. Alle haben ihre Berechtigung, alle haben ihre Fehler. Das wollten wir klarmachen.

Sie befürchten nicht, dass Ihr Geschäft unter die Räder kommt, weil sich seit dem Regierungswechsel ein immer größeres Freund-Feind-Denken zwischen den Vertretern der Erneuerbaren und der fossilen Energien abzeichnet?

Philipp Schröder: Natürlich, aber man darf nicht vergessen, was das Problemfeld dieser Studie ist: Non-Capex-Lösungen. Große Unternehmen und Investoren haben sich an Subventionen gewöhnt. Erneuerbare wie der Offshore-Windpark werden von der Allgemeinheit abgesichert und vergütet, bei den Gaskraftwerken ist das auch geplant. Wir stehen in der Mitte und machen uns gleichermaßen unbeliebt, weil wir sagen: Damit werden die Probleme verschlimmbessert. Die Gaskraftwerke sind Schmerzmittel. Die benötigen wir nur, weil wir uns nicht anders helfen können. Spielen wir unsere Karten dagegen richtig, müssen wir weniger subventionieren: Millionen Privathaushalte können Flexibilität bereitstellen, ihre Stromkosten um bis zu 50 Prozent senken und möglicherweise sogar Geld damit verdienen. Oder wir bauen viele subventionierte Gaskraftwerke, die dauerhaft teures Flüssiggas aus den USA verbrennen.

Die Lösungen kosten keinen Cent und man kann sie unkompliziert umsetzen? Der Preis ist lediglich: Größere Energiekonzerne wie RWE verlieren Geld?

Marc Sauthoff: Das bedient schon wieder zu sehr dieses Feindbild. Es geht nicht darum, RWE oder Eon Gewinne wegzunehmen. In diesem System hat jeder seine Rolle. Nichts für ungut, aber ein Unternehmen wie 1Komma5Grad wird niemals einen Offshore-Windpark oder binnen 18 Monaten ein LNG-Terminal aus dem Boden stampfen. Und "unkompliziert"? Letztlich sprechen wir über ein Stück Infrastruktur, das in alle Haushalte und Unternehmen eingebracht werden muss. Das ist eine technische und wirtschaftliche Herausforderung.

Aber es ist unkomplizierter und günstiger als der großflächige Netzausbau?

Marc Sauthoff: Entscheidend ist doch, dass diese Potenziale aktuell ungenutzt herumliegen. Ich habe eine Photovoltaikanlage, eine Batterie, zwei Elektrofahrzeuge und optimiere meinen Verbrauch. Aber ich bin nicht an das Netz angedockt und kann nicht helfen - in keinerlei Richtung. Was wäre, wenn man die einzelnen Komponenten brutal vernetzt wie den internationalen Zahlungsverkehr? Überlegen Sie mal, wie viel Austausch dort stattfindet! Es ist dämlich, diese Potenziale nicht zu nutzen. Das ist der Punkt als Autor dieser Studie: Vergesst den dritten Baustein nicht!

Für den Einsatz der dezentralen Lösungen benötigt man Smartmeter. Aus Ihrer Studie geht aber nicht hervor, warum der Rollout nicht stattfindet. Was sind die Hindernisse, wenn nicht Feindbilder von Gegnern?

Marc Sauthoff: Der Rollout wird nicht aktiv verhindert. Ich habe mich erschreckenderweise bereits 2010 mit Smartmetern beschäftigt. Beim Rechnen wurde relativ schnell klar: Es gibt viele Nutznießer und positive Effekte, aber einen großen Kostenblock. Wer zahlt den? Der Verteilnetzbetreiber? Der grundsätzliche Messstellenbetreiber? Der wettbewerbliche? Der Lieferant? Smartmeter sind ein klassisches Beispiel für ein Stück Infrastruktur, von dem alle profitieren, aber bei dem unser Modell der Rollentrennung hinderlich ist.

Energieunternehmen wie 1Komma5Grad, Enpal oder Octopus Energy möchten beim Smartmeter-Rollout helfen. Der Monitoring-Bericht von Katherina Reiche begrüßt das. In den zehn Schlüsselmaßnahmen der Ministerin steht trotzdem: Nur die Verteilnetzbetreiber sollen es machen.

Philipp Schröder: Glasfaserkabel, LNG-Terminals und intelligente Stromzähler sind dieselbe Herausforderung. Wenn es volkswirtschaftlich Sinn ergibt, sollte jede Regierung ein Interesse daran haben, es hinzubekommen. Bei den Smartmetern sage ich daher: Alles, was hilft, sollte man machen dürfen. Es scheint so, als hätten sich die Verteilnetzbetreiber durchgesetzt. Die moderieren jetzt die Show, daran muss sich die Politik messen lassen. Aber unsere Kunden haben das Problem ohnehin nicht, denen bieten wir den Smartmeter direkt mit an.

Marc Sauthoff: Auch die Verteilnetzbetreiber sind nicht gegen Smartmeter, denn dahinter stehen die Stadtwerke. Wenn man mit deren Vertretern spricht, sagen alle: Auch wir wollen diese Potenziale vor Ort heben, weil sie uns letztlich ebenfalls helfen.

Wir möchten keine Blockade implizieren, aber das Bundeswirtschaftsministerium achtet aktuell bekanntlich aufs Geld. Warum lässt man die Arbeit dann nicht von privaten Anbietern erledigen oder führt den Rollout einmal verpflichtend für alle durch, damit das Thema erledigt ist und man diese kostensparenden Potenziale heben kann?

Philipp Schröder: Wir sind weiter, als Sie denken. Die Smartmeter sind ein wichtiger Punkt und ich betrachte die Rolle der Netzbetreiber kritischer als Marc Sauthoff und Roland Berger. Aber am Ende müssen wir uns für einen Plan entscheiden und diesen umsetzen. Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln? Das ergibt keinen Sinn. Jetzt müssen die Verteilnetzbetreiber liefern.

Wie viel Zeit geben Sie ihnen dafür?

Philipp Schröder: Nicht mehr als fünf Jahre. Bis dahin müssen wir bei 100 Prozent stehen, aber dieses Problem ist gut adressiert. Weniger sichtbar, aber mindestens genauso wichtig ist: Wenn wir die Subventionen beenden möchten, müssen wir ein Marktmodell und somit flexible Netzentgelte einführen.

Machen wir dort auch Fortschritte?

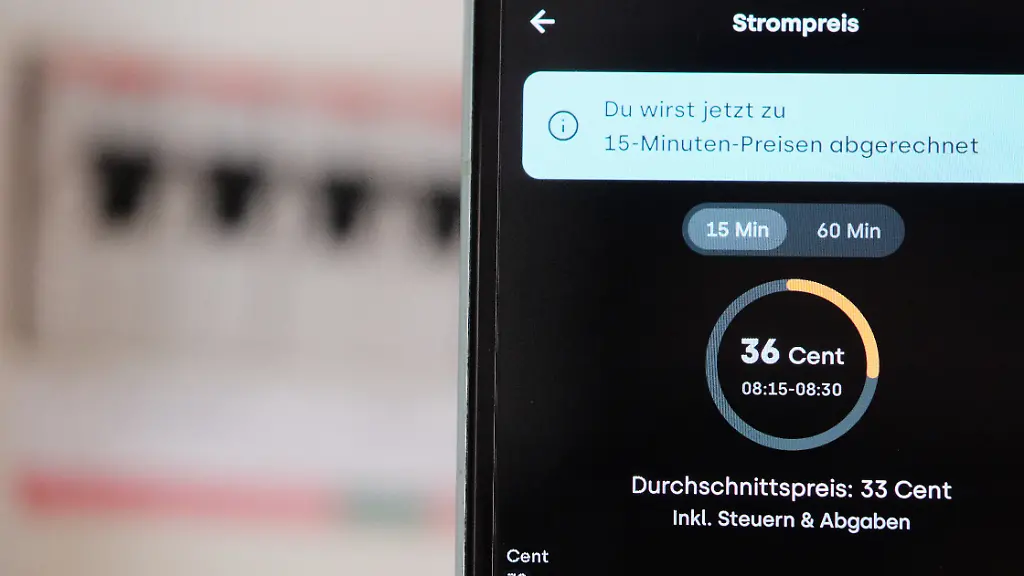

Philipp Schröder: Bei der Bundesnetzagentur gibt es tolle Projekte wie die Leistungsentgelte. Aktuell ist es so, dass wir gewissermaßen allen Bundesbürgern sagen: Ich liefere euch einen Döner für 7,50 Euro an den Küchentisch, egal ob ihr auf Helgoland seid oder direkt neben der Dönerbude steht. Dieses System ergibt keinen Sinn, das sieht man in Skandinavien: Dort werden beim Wetterbericht die Strompreise angezeigt.

Und damit ist auch das Problem der Versorgungssicherheit gelöst? Das ist das zweite Thema, das Katherina Reiche neben den Energiepreisen in jeder einzelnen Rede betont, aber es scheint niemand wirklich zu wissen, wie man Dunkelflauten am besten und effektivsten abfedern kann.

Marc Sauthoff: Das ist eine Frage der Herangehensweise. Ich kann fünf, sechs oder auch sieben Gutachten erstellen und komme gegebenenfalls irgendwann auf die vermeintlich richtige Lösung. Oder ich arbeite mich schrittweise vor, schreibe erst einmal kleinere Kapazitäten für Gaskraftwerke aus und steuere später nach. Der Bedarf des Netzes ist heute viel schwerer prognostizierbar als noch vor 20 Jahren. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, also sollte man sich eine gewisse Flexibilität erlauben und in ein oder zwei Jahren das nächste Monitoring durchführen, um fortzusetzen oder zu korrigieren - in alle Richtungen.

Philipp Schröder: Fairerweise sollte man auch sagen: Wir hopsen mitnichten von Blackout zu Blackout. Gehen Sie mal nach Kalifornien, Texas oder Australien, dort fällt der Strom immer mal wieder aus. So etwas gibt es bei uns einfach nicht.

Sie sind aber optimistisch, dass die Energiewende ein Erfolg wird?

Marc Sauthoff: Ja. Wir werden uns wie in jeder guten Beziehung noch länger über den Weg dahin streiten und es wird mal besser laufen und mal schlechter, aber ich bin zuversichtlich. Als Privatbürger schaue ich pessimistischer auf andere Entwicklungen.

Philipp Schröder: Ich bin ähnlich zuversichtlich. Die Energiewende lässt sich langfristig global und auch europaweit ohnehin nicht aufhalten, das ist gesunder Menschenverstand. Kurzfristig könnten allerdings einige teure Sondereier gelegt werden. Deswegen gehe ich jetzt mit dieser Studie in den Bundestag und klopfe an jede Tür, die aufgeht.

Mit Marc Sauthoff und Philipp Schröder sprachen Sebastian Huld und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.