Wiedervereinigung als Lesestoff30 Jahre Erfahrungen, Gefühle, Gedanken

Von Solveig Bach

Von Solveig Bach

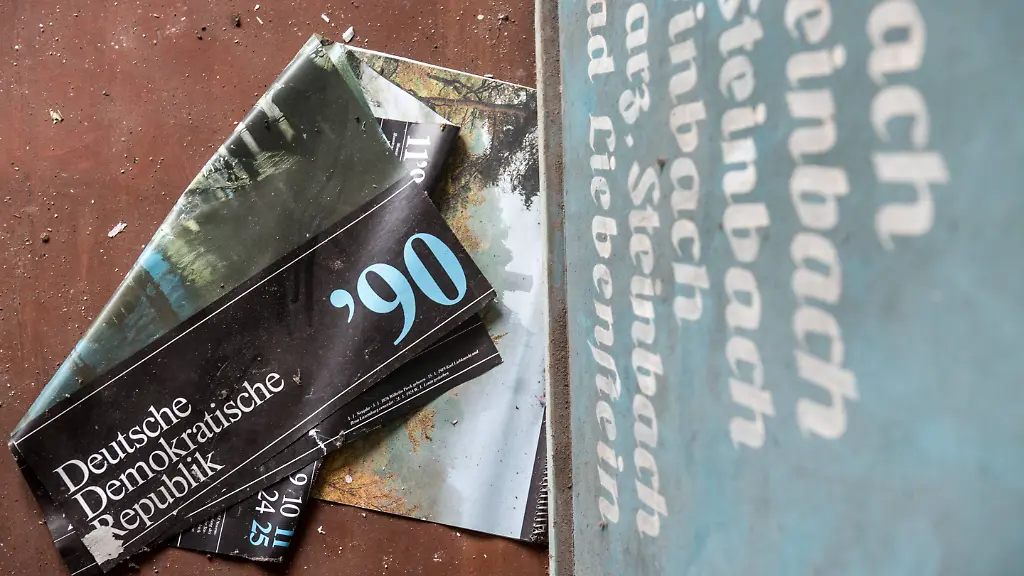

Die deutsche Wiedervereinigung ist schon Stoff in Geschichtsbüchern, sie ist aber auch Teil der Lebenserzählung vieler Deutscher. Und da ist längst noch nicht alles gesagt, wie zahlreiche neue Bücher und Hörbücher zeigen.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Tatsache Normalität, dass Deutschland von Greifswald bis Oberstdorf ein Land ist. Da sind keine großen Gefühle mehr im Spiel, es weht kein historischer Atem, die Geschichte wurde bereits geschrieben. Doch wer dabei war, erinnert sich vielleicht noch an die Gänsehaut in manchen Momenten.

Und wer in den deutschen Schicksalsjahren 1989/90 nicht dabei war, kann trotzdem davon eine Ahnung bekommen. Dorothee Meyer-Kahrweg hat die Essenz dieser intensiven Zeit zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 in ihrem Originaltonfeature "Die Deutsche Wiedervereinigung" zusammengetragen. Noch in der Rückschau sind die Entwicklungen rasant, die authentischen Originaltöne machen sie auch nach 30 Jahren lebendig.

"Mr. Gorbatschow, tear down this wall", sagt US-Präsident Ronald Reagan in Berlin. "Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben", entgegnet DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker. Im Februar 1989 wird im Berliner Bezirk Treptow ein Mann an der Grenze erschossen, in der "Tagesschau" werden die tödlichen Schüsse gemeldet. Der 20-jährige Chris Gueffroy wird das letzte Opfer des DDR-Schießbefehls sein.

Doch die DDR-Bürger wollen ihr Land massenhaft verlassen, sie drängen in die Botschaften in Budapest, Warschau und später nach Prag. Dort verkündet Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989, dass die Flüchtigen in die Bundesrepublik ausreisen dürfen. Seine Mitteilung geht in Jubel unter. Immer weiter spitzt sich die Situation zu, die DDR-Bürger demonstrieren nicht nur montags bis die Mauer fällt und die SED-Herrschaft zusammenbricht. Am Ende wird die Wiedervereinigung stehen und der Satz von DDR-Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl: "Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990." Bundeskanzler Helmut Kohl sagt im Bundestag: "Der heutige Tag ist ein Tag der Freude für alle Deutschen."

Zwischen Pioniertuch und Stiftung Warentest

16,43 Millionen DDR-Bürgerinnen und -Bürger gab es 1989. Eine Forschungsgruppe am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam ist der Frage nachgegangen, wie sie den Systemwechsel der Wiedervereinigung erlebt, gestaltet und bewältigt haben. Das daraus entstandene Buch "Die lange Geschichte der Wende" kann man deshalb auch als wissenschaftliche Arbeit lesen. Man muss aber nicht.

Denn die Forschenden haben sich für ihre Arbeit von den Menschen ihre Geschichten erzählen lassen. Ihre "Dialogreise" führte sie im Januar 2020 in verschiedene ostdeutsche Orte. Für viele ehemalige DDR-Bürger fand die erste Begegnung mit dem "Westen" an dem Tag statt, an dem sie ihr Begrüßungsgeld abholten. Manch einer schaffte es mit dem Trabi aber erst im zweiten Anlauf dorthin. Und nicht jeder weiß noch, wofür der das ersehnte Westgeld dann ausgegeben hat.

Es ist jedoch nicht nur der Alltag, nach dem die Wissenschaftler fragen, sondern auch die Schule, das Wohnen, die berufliche Entwicklung. Und dann werden die unterschiedlichen Erfahrungen deutlich. Viele erinnern sich immer noch sehr erleichtert an den Moment, an dem sie das repressive Schulsystem hinter sich lassen konnten. Auch die Verunsicherung der Lehrenden, die sich ihrer reinen Lehre plötzlich gar nicht mehr so sicher waren, klingt noch nach. Beim Wohnen geht es nicht nur um rückkehrende Alteigentümer, sondern auch um das Bedürfnis, gemietete Wohnungen wie Eigentum instand zu halten. Ein bisschen sind die Ostdeutschen eben immer noch anders, selbst wenn sie am Tag der Deutschen Einheit noch Kinder waren.

Erbe in der Seele

"Zukunft braucht Herkunft", sagt der Therapeut Udo Baer. Er selbst wurde in der Niederlausitz, also auf dem Gebiet der späteren DDR, geboren. Seine Eltern flohen vor dem Bau der Mauer in den Westen. In den Transformationsprozessen der Nach-Wende- und Wiedervereinigungszeit war für die Fragen nach den seelischen Befindlichkeiten kaum Raum. Doch die Seele kennt keinen Schlussstrich und so leben tabuisierte Ängste, verbotene Trauer und unbewältigte Traumata weiter.

In seinem Buch "DDR-Erbe in der Seele" spürt er den Besonderheiten nach, mit der sich die DDR in die Gefühle und Einstellungen ihrer Kinder und Kindeskinder eingegraben hat. Die Phänomene, denen er immer wieder begegnet ist, sind individuell, aber in ihrer Wiederholung eben auch offensichtlich.

Da ist viel Angst. Angst, aufzufallen, erwischt zu werden oder etwas Falsches zu sagen. Bei anderen ist es ein Gefühl von Fremdheit, Heimatlosigkeit oder Trauer. Manche haben Schuldgefühle, ohne schuldig geworden zu sein. Andere haben beispielsweise durch ihre Stasitätigkeit schwere Schuld auf sich geladen, sind aber völlig frei von Schuldgefühlen. Wieder andere können kaum etwas über ihr Empfinden sagen, weil sie kaum Zugang dazu haben oder ihren Gefühlen einfach nicht trauen. Manche von ihnen fühlen sich auch nach 30 Jahren Leben in den westdeutschen Bundesländern noch immer anders als die anderen.

Baer hat darüber mit Menschen gesprochen, die in der DDR gelebt haben. Er zieht aber auch als Therapeut Schlüsse aus diesen Erzählungen und wirbt dafür, das Schweigen zu brechen. Oft habe er gehört, man solle das alles ruhen lassen. Doch das würde den Sprengstoff unterschätzen, den dieses Erbe darstellen kann.

Serbische Indianer und anderes Verschwundenes

Die DDR wird heute oft reduziert auf Trabi und Goldbroiler, vielleicht kommen noch Töpfchentraining, Schlager-Süßtafel und Stasi dazu. Was dabei verborgen bleibt, ist das kulturelle Erbe dieses Landes, die Bücher, Filme und Musik mehrerer Generationen. Marko Martin macht sich in "Die verdrängte Zeit" daran, Autorinnen, Filmemacher und Musiker dem Vergessen zu entreißen.

Wer weiß schon, dass Helga Schubert, die diesjährige Gewinnerin des Bachmann-Preises, schon in der DDR Buch- und Drehbuchautorin war. Wer will hören, dass Pierre Brice für DDR-Kinder nur die Kopie des "echten Winnetou", Gojko Mitic, sein konnte. Christa Wolf, Heiner Carow, Manfred Krug, Günter Kunert - die Liste ist lang.

Viele dieser Bücher, Filme, Schallplatten sind unter besonderen Erschwernissen entstanden und damit sind nicht nur die abbruchreifen Wohnungen im Prenzlauer Berg gemeint, in denen viele Künstler lebten. Martin webt aus diesen Namen, Künstlerleben und Werken eine Geschichte, die neugierig auf die Titel macht, die er nennt. Und wenn die Bücher und Platten nicht alle im Altpapier oder Müll gelandet sind, wenn es die Filme irgendwann auch auf DVD gibt, dann kann man mit Staunen auf den kulturellen Reichtum eines eigenartigen Landes schauen.