Selbstheilung und ewiges LebenWürmer machen's vor

Der Mensch ist vom Plattwurm gar nicht so weit entfernt - zumindest, wenn es um grundlegende entwicklungsbiologische Prozesse geht. Es ist ernstzunehmender wissenschaftlicher Alltag, wenn Experten zu einer Plattwurm-Tagung zusammenkommen. Was sie von den Tierchen erzählen, ist beinahe märchenhaft.

Der Mensch ist vom Plattwurm gar nicht so weit entfernt - zumindest, wenn es um grundlegende entwicklungsbiologische Prozesse geht. Daher klingt es zwar komisch, ist aber ernstzunehmender wissenschaftlicher Alltag, wenn Experten zu einer Plattwurm-Tagung zusammenkommen. Was sie von den Tierchen erzählen, ist beinahe märchenhaft.

Unwillkürlich drängte sich der Gedanke an die Loriotsche Steinlaus auf, die im klinischen Wörterbuch "Pschyrembel" seit Jahrzehnten ihr Unwesen treibt. Doch nein, diesmal ging es weder um Satire noch um Parodie. Diesmal war es ernster wissenschaftlicher Alltag. Die Experten diskutierten über die Inhalte ihres Berufslebens, als sie sich Ende Mai in Münster trafen. Sie waren zur "1. Internationalen Plattwurm-Tagung" zusammengekommen. Von der Beschäftigung mit den Tierchen versprechen sich die Forscher "Erkenntnisse zur Selbstheilung beim Menschen". - Kurios? Kurios. So klingt es zumindest. Doch gehen wir der Sache auf den Grund.

Kalbsleber zum Frühstück

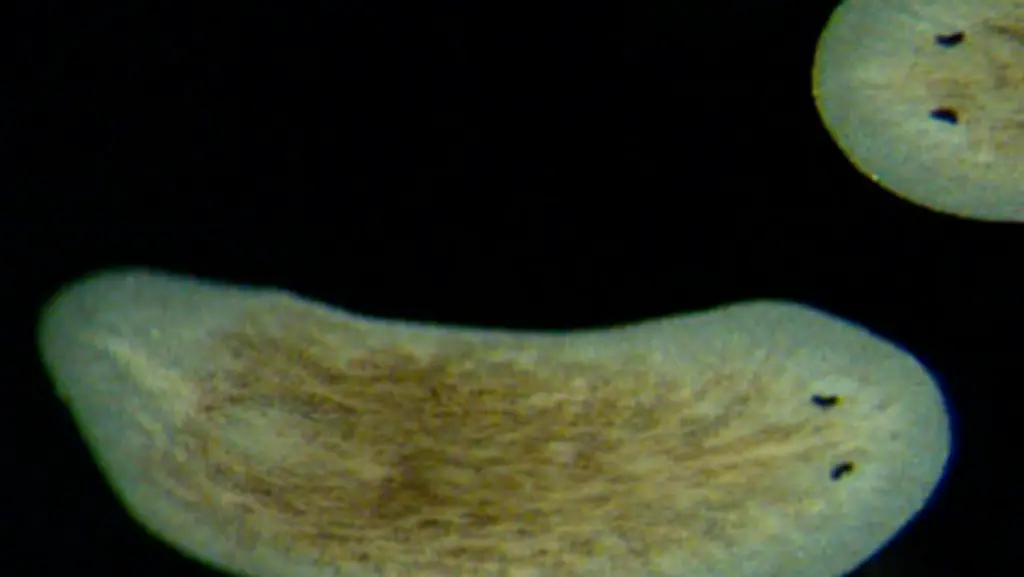

Kerstin Bartscherer ist Stammzellforscherin und Plattwurm-Expertin. Die Molekularbiologin arbeitet am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Wenn sie morgens in ihr Labor kommt, ist für die Plattwürmer Fütterungszeit. Der Speiseplan ist nicht abwechslungsreich, aber exquisit: "Es gibt Kalbsleber", erzählt Bartscherer. "Püriert." Ein Privileg der Petrischalen-Plattwürmer. Denn in der freien Wildbahn sind die kleinen, etwa einen Zentimeter großen Tierchen in Flüssen oder anderen Süßwassern zu Hause, und dort ernähren sie sich vornehmlich von Insektenlarven. Totes Tier jedenfalls muss es sein.

Das Plattwurm-Labor in Münster hat Seltenheitswert. Noch. Zurzeit beschäftigen sich, wie Bartscherer berichtet, weltweit nur etwa 15 Labore mit Planarien. (So heißen die Würmer fachsprachlich.) Doch das Forschungsfeld boomt. Ganz einsichtig ist das zunächst nicht, schließlich sind Plattwürmer der Wissenschaft schon seit mehr als hundert Jahren bekannt. Schon damals faszinierte das, was sie auch heute so interessant macht: Plattwürmer sind Meister der Regeneration. Schneidet man einen Plattwurm in mehrere Teile, wächst aus jedem Stück ein neues, völlig intaktes Tier. Wie das möglich ist? "Etwa 20 Prozent aller Zellen des Plattwurms sind Stammzellen", erläutert die Expertin. Jedes Stück Wurm hat das Potenzial zum ganzen Tier. Denn seine Stammzellen sind Körperzellen, die alles können: Ihnen ist es möglich, verschiedene Zelltypen oder Gewebe auszubilden, Nerven zum Beispiel, Muskeln, Sinnesorgane und ganze Körperstrukturen.

Verwandte Gene bei Mensch und Wurm?

Was man sich von der Planarien-Forschung verspricht, bringt die Biologin schnell auf den Punkt: Bestimmte Proteine sind es, die die Würmer zur Regeneration befähigen. Für die Wissenschaft gilt es nun, diese Proteine zu identifizieren und deren Funktionen zu verstehen, um sie möglicherweise bei Rückenmarksverletzungen und neurodegenerativen Erkrankungen des Menschen zu nutzen; bei jenen Krankheiten, bei denen ganze Zellverbände beschädigt sind und regenerieren müssen. Dazu zählen Alzheimer und Parkinson oder auch die Querschnittslähmung. "Plattwürmer und Menschen sind sich in grundlegenden entwicklungsbiologischen Prozessen sehr ähnlich. Es ist nicht auszuschließen, dass Plattwürmer und Menschen verwandte regenerationsfördernde Gene haben, die aber beim Menschen erst aktiviert werden müssen", erklärt Bartscherer.

Diese Zusammenhänge sind der Grund, warum Plattwürmer für die Forschung immer interessanter werden. "Erst seit ein paar Jahren haben sich die Planarien als Modellsystem etabliert", so die Expertin. "Ihr Genom ist inzwischen entschlüsselt, dadurch haben wir wertvolle Informationen über die Gene der Planarien erhalten. Außerdem wurden Technologien entwickelt, mit denen es nun beispielsweise möglich ist, Gene gezielt auszuschalten. Geschaut wird dann, welche Funktion bestimmte Gene in der Regeneration oder im Stammzellverhalten haben."

Dass die Stammzell-Mechanismen dabei in ihrer natürlichen Umgebung, also am lebenden Tierchen nachvollzogen werden können, ist für die Wissenschaft ein besonderer Glücksfall. Fernab von der Plattwurm-Forschung werden Stammzellen isoliert und außerhalb von Organismen betrachtet.

Und dem Plattwurm lassen sich womöglich neben der Regeneration noch andere Geheimnisse entlocken: "Der Wurm scheint nicht zu altern", betont Bartscherer. "Er teilt sich und teilt sich und teilt sich, und jeder Wurm ist wieder neu und frisch und hat keine Alterserscheinungen." - Bedeutet das, dass Plattwürmer nie sterben? "Doch, unter bestimmten Umständen schon", räumt die Expertin ein. "Eine bakterielle Infektion beispielsweise überleben diese Tiere nicht immer. Außerdem können sie in freier Wildbahn natürlich gefressen werden." Doch solange diese Fälle nicht eintreten, werfen die Würmer irgendwann ihren Schwanz ab - je besser sie im Futter stehen, umso eher - und aus dem Schwanz entsteht ein neues Tier.

Interessanter ohne Sex

Es gibt auch Plattwurm-Arten, die sich durch Sex vermehren. Aber wie Bartscherer erklärt, sind es die asexuellen Arten, die richtiggehend auf Regeneration programmiert und daher für die Forschung interessanter sind.

Übrigens sterben Plattwürmer selbst dann nicht einfach, wenn sie längere Zeit ohne Nahrung bleiben. "Wenn man sie monatelang nicht füttert", erzählt die Wissenschaftlerin, "dann werden die Würmer immer kleiner. Sie behalten ihre Proportionen bei und werden kleiner und kleiner. Und irgendwann ist dann nichts mehr da." Das erinnert an Axel Hackes "Kleiner König Dezember". Und klingen die Geschichten aus dem Plattwurm-Labor nicht auch irgendwie märchenhaft? An eines denken wir jedenfalls sicher nicht mehr, wenn wir 2011 von der nächsten "Internationalen Plattwurm-Tagung" und vom jüngsten Forschungsstand hören: an die Steinlaus von Loriot.