RTL/ntv-TrendbarometerUnion schafft keine Trendumkehr

Die K-Frage soll bald geklärt sein, aber bei den schlechten Umfragewerten der Union bewegt sich nichts. Söder kann seinen Beliebtheitsvorsprung vor Laschet noch mal ausbauen. Auch Baerbock holt auf und lässt Habeck hinter sich.

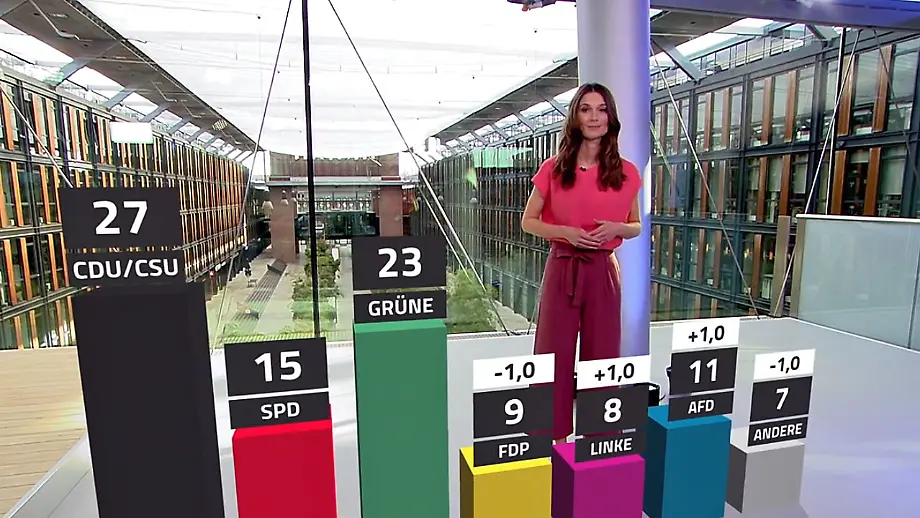

Kurz vor der Klärung der Kanzlerkandidaten-Frage schafft die Union noch immer keine Trendumkehr in der Wählergunst. Sie stagniert im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer in der dritten Woche bei 27 Prozent, auch Grüne und SPD bleiben bei den Werten aus der Vorwoche. Die Linke und die AfD gewinnen je einen Prozentpunkt, die FDP und die sonstigen kleineren Parteien verlieren je einen Prozentpunkt.

Wenn jetzt bereits der Bundestag neu gewählt würde, könnten die Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 2017: 32,9 Prozent), SPD 15 Prozent (20,5), FDP 9 Prozent (10,7), Grüne 23 Prozent (8,9), Linke 8 Prozent (9,2), AfD 11 Prozent (12,6). 7 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2). Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen entspricht mit 23 Prozent in etwa dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017 (23,8).

Für die GroKo reicht es nicht

719 Abgeordnete würden gemäß den aktuellen Wahlabsichten in den neuen Bundestag einziehen. Die Sitze würden sich wie folgt auf die Parteien verteilen: Union 211, Grüne 177, SPD 115, FDP 69, Linke 62, AfD 85. Nur die Grünen würden gegenüber der vergangenen Bundestagswahl Mandate gewinnen - ein Plus von 110 Sitzen. Alle anderen Parteien müssen mit Mandatsverlusten rechnen.

360 Sitze würden für eine regierungsfähige Mehrheit benötigt. Demnach könnten Union und Grüne mit zusammen 388 Mandaten eine Regierung bilden, aber auch eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP wäre mit 361 Mandate möglich. Für die derzeit regierende Große Koalition sowie für Grün-Rot-Rot würde es nicht reichen.

Im Kampf um die Kanzlerkandidatur zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder soll bis Ende der Woche eine Entscheidung fallen. In ihren jeweiligen Heimatländern ist die Unterstützung für die Kontrahenten unterschiedlich stark. In Bayern könnte die CSU derzeit bei einer Bundestagswahl mit 39 Prozent der Stimmen rechnen - das ist genauso viel wie bei der Bundestagswahl 2017 (38,8).

In Nordrhein-Westfalen würde die CDU momentan 26 Prozent erreichen, ein Minus von 6,6 Prozent gegenüber dem Wahlergebnis von 2017 (32,6). Die Grünen würden in NRW um 17,4 Prozent zulegen und auf 25 Prozent kommen, sie liegen damit gleichauf mit der regierenden CDU. In Bayern würden die Grünen derzeit 22 Prozent erreichen, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber der Wahl von 2017.

Söder und Baerbock legen zu

Könnten die Bundesbürger ihre Kanzlerin oder ihren Kanzler direkt wählen, hätte Markus Söder im Vergleich zu allen anderen Kandidaten nach wie vor die besten Aussichten und steigert sich nochmal zur Vorwoche. Gegen Robert Habeck und Olaf Scholz käme Söder auf 39 Prozent (plus 1 Prozentpunkt). Habeck käme auf 18 (minus 1), Scholz auf 14 Prozent (plus 1).

Wären Annalena Baerbock und Olaf Scholz die Gegenkandidaten, würden sich unverändert 39 Prozent für Söder entscheiden. Baerbock käme auf 21 (plus 1), Scholz auf 14 Prozent (unverändert).

Söders Gegenspieler beim Kampf um die Unions-Kanzlerkandidatur würde weiterhin schlechter abschneiden als der CSU-Chef. Gegen Habeck und Scholz würde Armin Laschet gegenüber der Vorwoche noch einen Prozentpunkt verlieren und käme auf 16 Prozent. Habeck läge unverändert bei 22, Scholz bei 18 Prozent (plus 1). Gegen Baerbock und Scholz käme Laschet ebenfalls auf 16 Prozent. Baerbock würde 23 Prozent erreichen (unverändert), Scholz käme auf 18 Prozent (plus 1).

Demnach konnte Annalena Baerbock in den vergangenen vier Wochen auf ihren Co-Vorsitzenden Robert Habeck in der Wählergunst aufschließen und hat ihn inzwischen sogar überholt. Anfang der kommenden Woche wollen die Grünen bekannt geben, wen sie ins Rennen um das Kanzleramt schicken. Ambitionen auf die Spitzenposition hegen beide, haben jedoch einen Machtkampf nach dem Unionsmodell erfolgreich vermieden.