Wie Stimmen im Gehirn wirkenAreal für soziale Urteile entdeckt

"Der erste Eindruck zählt", besagt ein deutsches Sprichwort. Tatsächlich trifft der Mensch innerhalb ganz kurzer Zeit ein Urteil über sein Gegenüber. Die Region, die bei diesem Prozess aktiviert wird, ist dieselbe, die auch beim Einschätzen von Stimmen arbeitet. Das finden Jülicher Forscher heraus, indem sie mit moderner Technik in die Köpfe ihrer Probanden schauen.

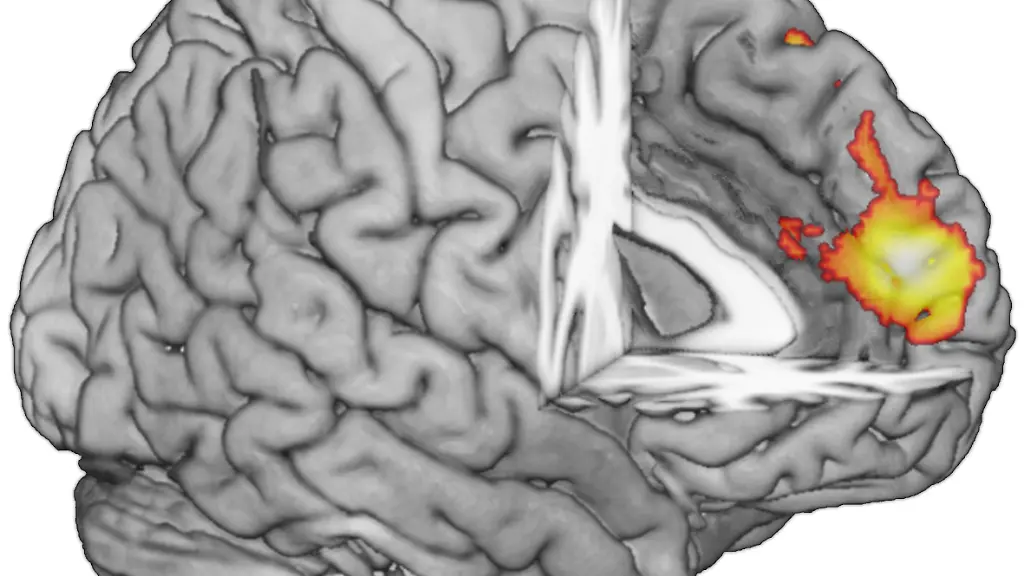

Nicht nur das Aussehen, sondern auch die Stimme eines Gegenübers wird bei einer ersten Begegnung blitzschnell vom Menschen beurteilt. Kein Wunder, denn im Gehirn wird sowohl für die soziale Beurteilung des Anblicks als auch die Einschätzung der Stimme dieselbe Gehirnregion aktiviert. Wissenschaftler des Forschungszentrum Jülich sind deshalb davon ausgegangen, dass ein bestimmtes Hirnareal für soziale Bewertungen zuständig sein muss - und behielten recht.

"Bislang hat sich die Forschung allerdings vorwiegend damit beschäftigt, wie wir Gesichter diesbezüglich einschätzen. Stimmen spielen aber eine ebenso bedeutende Rolle", sagt der angehende Mediziner Lukas Hensel, der am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin für seine Doktorarbeit forscht.

Urteil über Stimmen und Gesichter

In der Untersuchung haben 44 gesunde Erwachsene verschiedene Stimmen zu hören bekommen, die sie auf ihre Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit hin einschätzen sollten. Dabei lagen die Probanden in einem Magnetresonanztomographen (MRT), mit dessen Hilfe die Gehirnaktivität sichtbar gemacht werden konnte. Während die Entscheidung gefällt wurde, war jedes Mal der sogenannte dorsomediale Präfrontalkortext (dmPFC) im vorderen Bereich des Gehirns aktiv. Derselbe Teil, der bei dem gleichen Versuch mit der Beurteilung von Gesichtern kurz zuvor ausgemacht wurde.

Die Ergebnisse können nun als Grundlage für Untersuchungen bei psychischen Erkrankungen wie Autismus, Schizophrenie und Depressionen dienen.