Unterschätztes ProblemAuch Biomüll ist mit Plastik verseucht

Die Forschung zu Plastik in der Umwelt konzentrierte sich bisher auf die Meere. Nun zeigen deutsche Studien, dass Mikroplastik auch an Land ein unterschätztes Problem ist - etwa in Kompost und Dünger aus Biomüll. Was kann jeder Einzelne dagegen tun?

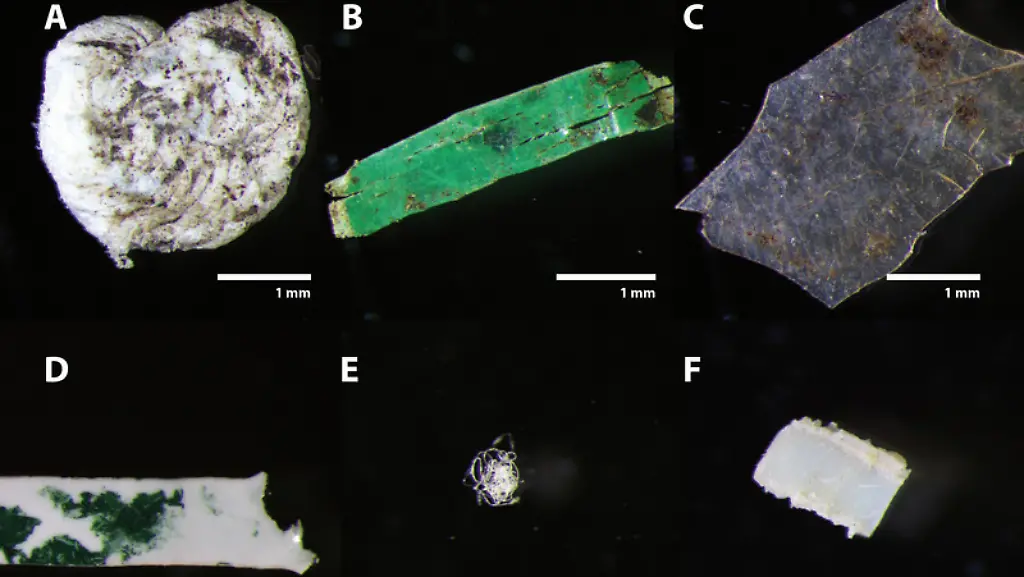

Eigentlich gelten Kompost und Dünger aus Biomüll als umweltfreundliche Alternative zu Kunstdünger. Doch auch Biodünger kann große Mengen Mikroplastik bergen. So fanden Forscher der Universität Bayreuth in Dünger aus Gärresten pro Kilogramm bis zu 900 Stücke Kunststoff, jeweils zwischen ein und fünf Millimeter groß. Wie Mikroplastik durch Biodünger in die Umwelt gelangt, berichten Christian Laforsch, Ruth Freitag und ihre Kollegen im Fachjournal "Science Advances".

In einer Anlage, die vor allem Grünschnitt und Bioabfälle aus Haushalten verarbeitet, fanden die Forscher 146 Stücke Mikroplastik pro Kilogramm unfertigen Düngers. In einer Biogasanlage, die hauptsächlich Abfälle aus Industrie und Handel annimmt, waren es sogar 895 Teile.

Falsche Entsorgung in Biotonnen

Die Forscher sehen nicht nur Unternehmen und Anlagenbetreiber in der Verantwortung, Kunststoffe aus Biomüll herauszuhalten, sondern auch die Verbraucher. Denn in Abfällen aus privaten Haushalten fanden sie viel Polystyrol und Polyethylen - Materialien, die oft für Verpackungen von Lebensmitteln und anderen Waren verwendet werden. Oft sehe man den Partikeln an, dass sie von Tüten, Beuteln und anderen Behältern stammen, die dann durch falsche Entsorgung in Biotonnen landeten.

Ökologe Laforsch hat bereits häufig die Belastung von Seen und Flüssen mit Mikroplastik untersucht. "Damit wir den Folgen dieser bedenklichen Entwicklung auf die Spur kommen und ihnen durch geeignete Maßnahmen begegnen können, müssen wir zunächst einmal wissen, auf welchen Wegen die Kunststoffpartikel in die Ökosysteme gelangen", betont er. Die Studie der Gruppe um Laforsch und Freitag ist nun eine der ersten, die Mikroplastik in trockenen Materialien nicht nur nachgewiesen, sondern auch gezählt hat.

Bisher konzentrierten sich Forscher auf Mikroplastik in den Ozeanen. Darauf gab es schon in den 1970er-Jahren Hinweise. Doch erst eine Studie des Ökologen Richard Thompson aus Plymouth habe 2004 zu einer "Explosion" wissenschaftlicher Untersuchungen geführt, schreibt Chelsea Rochman von der University of Toronto im Magazin "Science". Thompson prägte auch den Begriff "Mikroplastik" mit - in Abgrenzung zu größeren Kunststoffteilen, die ebenfalls ein Problem sind.

Problematik von Plastik in Süßwasser und Böden

Dass sich Forscher nun auch der Problematik von Plastik in Süßwasser und Böden widmen, hält Rochman für sehr wichtig: "Geschätzte 80 Prozent der Mikroplastik-Verschmutzung im Ozean kommen vom Land." Erst 2013 sei über Mikroplastik in Süßwasserseen berichtet worden. Etwas früher war demnach schon bekannt, dass synthetische Fasern von Kleidungsstücken über Abwasser und Klärschlamm in die Umwelt gelangen.

Die Nutzung von Kunststoff bietet etliche Vorteile - etwa dass er in der Regel wasserabweisend und luftundurchlässig ist. So schützt er Lebensmittel vor Mikroorganismen, die sie verderben lassen. Doch solche Vorteile für den Menschen werden zur Belastung für die Umwelt: Wenn Kunststoffe in Böden oder Gewässer gelangen, können sie in den wenigsten Fällen von Mikroorganismen abgebaut werden - sie bleiben einfach erhalten.

Zwei Arten von Mikroplastik

Wissenschaftler unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Mikroplastik: winzige Partikel, die Kosmetik oder Haushaltsreinigern zugesetzt werden, und maximal fünf Millimeter große Stücke, die durch Verwitterung oder Abrieb aus größeren Kunststoffstücken entstehen. Diese zweite Art sei erheblich häufiger, schreibt das Team um Laforsch und Freitag.

"Kleinste Plastikteilchen sind praktisch überall auf der Welt und können verschiedenste Beeinträchtigungen auslösen", warnt auch Anderson Abel de Souza Machado vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin. Zusammen mit Matthias Rillig von der Freien Universität Berlin und weiteren Wissenschaftlern hat er kürzlich in der Fachzeitschrift "Global Change Biology" einen Übersichtsartikel veröffentlicht, der Auswirkungen der Kunststoffpartikel auf Natur und Lebewesen benennt.

Kunststoff kann im Boden über 100 Jahre überdauern

So wies Rillig nach, dass Regenwürmer Mikroplastik von der Oberfläche in Böden hineintragen. Kaum dem Sonnenlicht und dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt, könne Kunststoff dort mehr als 100 Jahre überdauern, berichteten andere Forscher. Eine weitere Studie zeigte, dass Regenwürmer, die mit Mikroplastik in Kontakt kommen, ihre Gänge anders graben, was direkte Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit hat. Zudem verändern die Partikel die Bewegung des Wassers im Boden.

Mikroplastik gilt auch als Transportmittel für Krankheitserreger, die sich etwa bei der Abwasserbehandlung auf der Oberfläche sammeln. So können die Partikel Krankheiten über die Meere verbreiten. Ebenfalls problematisch ist die Wirkung verschiedener Zusatzstoffe in Plastik: So wirken etwa Phthalate und der Plastik-Grundstoff Bisphenol A (BPA) wie Östrogene - also weibliche Sexualhormone. Sie können bei vielen Tieren den Hormonhaushalt durcheinanderbringen.

In höheren Konzentrationen sogar tödlich

Und winzigste Plastikteile, die kleiner sind als ein Tausendstel Millimeter, haben spezielle Effekte, wenn sie mit der Nahrung aufgenommen werden: Untersuchungen zufolge können sie bei Körperzellen Entzündungen, Veränderungen der Membran-Durchlässigkeit und Stress durch Sauerstoffradikale auslösen. In höheren Konzentrationen kann Mikroplastik offenbar sogar tödlich wirken: Eine laufende Studie des Leibniz-Instituts und der FU Berlin liefert die ersten Erkenntnisse, dass eine hohe Dosis Mikroplastik Salatpflanzen abtöten kann.

In der deutschen Landwirtschaft ist Mikroplastik derzeit kein Problem: Bei Anlagen, die sich allein auf nachwachsende Rohstoffe und Gülle stützen, fanden die Bayreuther Forscher nur sehr vereinzelt Kunststoff in den Gärresten, die als Dünger verwendet werden. Dennoch sagt Laforsch unmissverständlich: "Müll gehört nicht in die Umwelt!"

Volker Weiß vom Umweltbundesamt (UBA) pflichtet bei: Man könne bei der Behandlung von Bioabfällen zwar mehr Technik einsetzen. "Aber das kostet Geld und Ressourcen und ist deshalb nicht gerade umweltfreundlich." Zum Umweltskandal in Schleswig-Holstein, bei dem über eine Kläranlage größere Mengen Plastikteile in die Schlei gelangten, habe auch die Praxis beigetragen, dass Lebensmittelabfälle vor der Behandlung samt Verpackungen geschreddert würden. Das müsse sich ändern, sagt Weiß: "Wenn Kunststoff erst einmal im Bioabfall ist, werden wir ihn nie zu 100 Prozent entfernen können."

Forschung noch ganz am Anfang

Insgesamt stehe die Forschung zu Mikroplastik in Böden und Gewässern jenseits der Meere noch ganz am Anfang, sagen Laforsch, de Souza Machado und Weiß unisono. Laforsch koordiniert nun das Forschungsprojekt PLAWES der Uni Bayreuth mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI): Es verfolgt den Weg des Mikroplastiks von der Weser bis in den Nationalpark Wattenmeer und untersucht so die Auswirkungen von Plastikmüll auf verschiedene Ökosysteme übergreifend.

Schon jetzt sieht Forscherin Freitag die Verbraucher in der Pflicht: Fremdkörper wie Kunststoffe, Metalle oder Glas solle man nicht in den Bioabfall werfen. "Unsere Studie zeigt, dass eine Verunreinigung mit Mikroplastik-Partikeln weitgehend vermeidbar ist." Dafür müsse man einfach verantwortlich handeln.