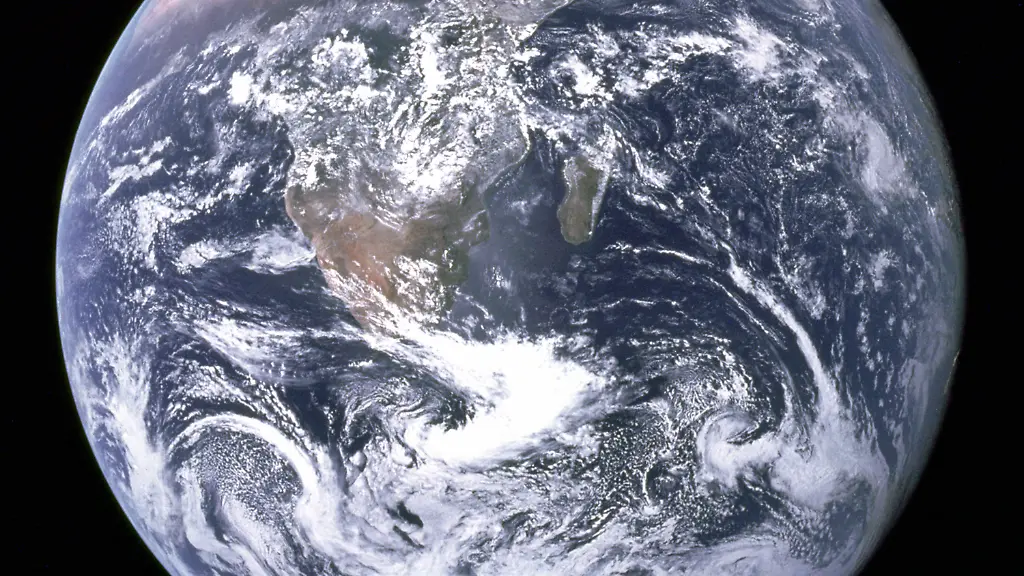

Wachstum auf Kosten der ÄrmstenMensch plündert Erde maßlos aus

Die Gier des Menschen nach natürlichen Ressourcen ist unersättlich. Dabei dient die verschwenderische Lebensweise der Industrienationen zunehmend als Vorbild für aufstrebende Schwellenländer. Doch schon jetzt kann der Planet nicht mehr mithalten.

Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Erde durch den Menschen hat in den letzten Jahren nicht abgenommen, sie setzt sich unvermindert fort. Weltweit werden schon jetzt 50 Prozent mehr Ressourcen beansprucht, als der Planet zur Verfügung stellt. Dies ist das Ergebnis des "WWF Living Planet Report 2012", der von der internationalen Naturschutzorganisation World Wide Fund (WWF) im Vorfeld des Nachhaltigkeitsgipfels Rio+20 in Berlin und weltweit vorgestellt wird.

"Macht die Menschheit so weiter, benötigen wir bis zum Jahr 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Bis zum Jahr 2050 wären es knapp drei", mahnt Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. "Umweltkatastrophen, Lebensraumzerstörungen, Artenschwund und Wasserknappheit sind die dramatischsten Folgen dieser Entwicklung", erklärt er.

Gleichzeitig zeigte die weltweite Überwachung von 9000 Populationen von knapp 2700 Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen eine drastische Reduzierung der Tierbestände. Die Bestände schrumpften seit 1970 um beinahe 30 Prozent, in tropischen Regionen durchschnittlich sogar um über 60 Prozent. Verheerend ist auch das Ergebnis für die tropischen Flüsse und Seen – der Index hat sich hier um 70 Prozent verschlechtert. Beispielsweise gibt es von frei lebenden Tigern nach WWF-Schätzung weltweit nur noch 3500 Exemplare.

Tierschutz zeigt Erfolge

Verantwortlich für den Artenverlust macht Brandes die Zerstörung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die Umweltverschmutzung, den Klimawandel und durch den weltweiten Handel in fremde Regionen eingeführte invasive Arten. Der Unterschied zwischen gemäßigter und tropischer Zone lässt sich damit erklären, dass die großräumige Naturzerstörung in den Tropen erst nach 1970 einsetzte. Im Gegensatz dazu hatte die jahrhundertelange Übernutzung der Natur in temperierten Zonen zu diesem Zeitpunkt bereits einen Höhepunkt erreicht. Auch waren, laut Brandes, Naturschutzmaßnahmen in gemäßigten Zonen durchaus erfolgreich, wie das Beispiel des beinahe ausgestorbenen Fischotters zeigt.

Die Menge der vom Menschen verbrauchten Ressourcen wird als ökologischer Fußabdruck bezeichnet. Er steht der Biokapazität, also der Menge der zur Verfügung stehenden erneuerbaren Ressourcen, gegenüber. Beide Einheiten werden in globalen Hektar (Gha) berechnet. Die Kapazität des Planeten entspräche einer pro Kopf Nutzung von 1,8 Gha – in Wirklichkeit verbraucht jeder Mensch jedoch durchschnittlich anderthalb mal so viel, nämlich 2,7 Gha. Tendenz steigend.

Allerdings nehmen die Menschen aus verschiedenen Ländern die Ökosysteme der Erde äußerst unterschiedlich in Anspruch. "Während es nicht überraschen dürfte, dass Länder wie Katar, Kuwait und die Arabischen Emirate eine extrem hohe Beanspruchung der Ökosysteme durch den Menschen aufweisen, ist es auffällig, dass auch europäische Länder wie Belgien und Holland einen besonders hohen Fußabdruck hinterlassen", meint der WWF-Vorstand Deutschlands. In den reichen Ländern hinterlässt vor allem der Kohlenstoff-Fußabdruck einen immensen Schaden. Nach Kohle und Öl gilt Waldverlust, entstanden durch Abholzung und Zustandsverschlechterung der Wälder, als drittgrößter Verursacher des Klimawandels.

Industrienationen sind schlechte Vorbilder

Generell gelten die einkommensärmsten Länder, beispielsweise Ruanda, Malawi und Nepal, als die ressourcenschonendsten. Industrienationen verbrauchen im Vergleich fünf Mal so viele Ressourcen. Hingegen ist der Rückgang der Biodiversität in den ärmsten Ländern, durch den Wachstum und den Konsum der Industrienationen, auch am größten. Das sei natürlich sozialer Sprengstoff, sagt Brandes. "Das Wachstum wohlhabender Staaten findet auf Kosten der ärmsten Länder statt, die am meisten natürliche Ressourcen beisteuern und selbst am wenigsten verbrauchen", erklärt er.

Bevölkerungsanstieg und Urbanisierung gelten als besonders starke Treiber des Fußabdrucks. Vor allem in Schwellenländern orientiert sich die wachsende Mittelschicht am westlichen Vorbild. Ihr Energiebedarf steigt und ihre Ernährung setzt sich ebenfalls zunehmend aus Fleisch und Milchprodukten zusammen. "Da müssen wir uns fragen, ob wir das richtige Modell vorleben", gibt Brandes zu bedenken.

Wichtig sei, dass der westliche Verbraucher umdenke und seinen Konsum ändere. "Das möchte niemand hören, dabei ist es einfacher, als es sich viele vorstellen", meint der WWF-Vorstand in Berlin. Besonders der Fleischkonsum müsse um ein Drittel reduziert werden. Aufgrund des enormen Wasserverbrauchs sei die Fleischproduktion besonders ineffizient.

Einfache Maßnahmen haben große Effekte

Der Einzelne kann aber noch weitere Maßnahmen ergreifen, um seinen Fußabdruck zu verringern. Energie kann beispielsweise durch eine gute Gebäudedämmung gespart werden. Außerdem können Bürger auf Ökostrom umstellen, ihren Müll richtig recyceln und regionale und saisonale Produkte kaufen.

Um die Ressourcenverschwendung einzudämmen, fordert der WWF, den Preis der Natur in eine ökonomische Vollkostenrechnung mit einzubeziehen. Neben den wirtschaftlichen und ökologischen Leistungen würden ökologische Kosten dann den dritten Aspekt darstellen. Dazu müsste allerdings erst eine Einigung erfolgen, wie man weltweit die ökologischen Kosten berechnet. "Natur muss endlich einen Preis haben und die natürlichen Ressourcen im internationalen Finanzsystem berücksichtigt werden", sagt Brandes.

Der "WWF Living Planet Report 2012" wurde vor dem großen UN-Umweltgipfel Rio+20, der in wenigen Wochen in Brasilien stattfinden wird, präsentiert. Er wurde gemeinsam mit der Zoologischen Gesellschaft von London (ZSL), dem Global Footprint Network (GFN) und der European Space Agency (ESA) erstellt. Der Bericht erscheint alle zwei Jahre und beschreibt den Gesundheitszustand der Erde.