Effizienter Eingriff ins ErbgutWarum Crispr-Cas so spektakulär ist

Die Entdeckung und Modifikation der Gen-Schere namens Crispr-Cas gilt als Meilenstein in der Gentechnik. Berechtigterweise? Was dahintersteckt.

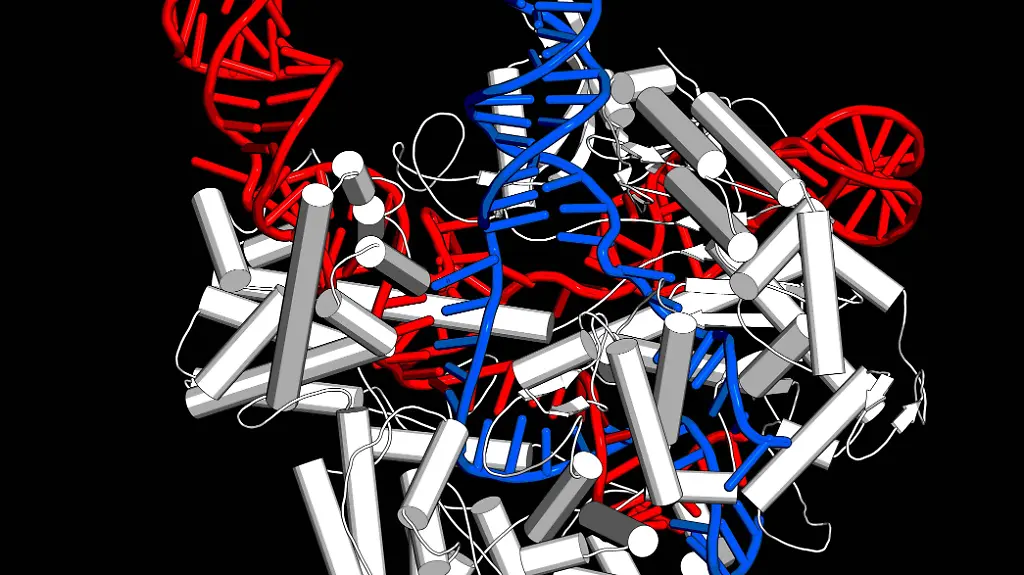

Die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin und die US-Biochemikerin Jennifer Doudna haben 2012 mit der Entdeckung und Modifikation der Gen-Schere Crispr-Cas die Gentechnik revolutioniert. Gen-Schere? Crispr-Cas? Was dahintersteckt:

Was ist Crispr-Cas? Nicht nur Mensch und Tier, auch Bakterien werden von Viren infiziert. Und wie bei Mensch und Tier kann dann auch bei Bakterien das Immunsystem zum Einsatz kommen. Allerdings ist die Immunreaktion der Bakterien eine besondere: Bakterienzellen zerstören das Virus, indem sie seine DNA zerschneiden – mithilfe eines Enzyms.

Diesen Schneidemechanismus haben Charpentier und Doudna nachgeahmt und in eine Art Universalwerkzeug umgebaut. Mit Crispr-Cas ist es möglich, jedes beliebige Gen im Genom von Bakterien, Pflanzen, Tieren und Menschen anzusteuern und zu schneiden. Darüber hinaus ist es möglich, an der geschnittenen Stelle eine bestimmte DNA-Sequenz einzusetzen. Repariert die Zelle nämlich den Schnitt – und das ist ihr sofortiges Bestreben, weil sie sich sonst nicht teilen kann –, dann baut sie die "angebotene" DNA-Sequenz an dieser Stelle ein. Damit ist das Erbgut dann zielgerichtet verändert. Es handelt sich also um gewollte Mutationen.

Crispr-Cas ist eine Gen-Schere, mit der sich Gene an- und ausschalten, entfernen, hinzufügen und verändern lassen. Forscher sprechen vom Genome Editing.

Was ist das Besondere an Crispr-Cas? Es ist die einfachste und schnellste Methode, mit der sich präzise an anvisierten Stellen - auch an mehreren gleichzeitig - ins Erbgut eingreifen lässt. Für die Gentechnik ist es ein revolutionäres Verfahren. Bei der klassischen Gentechnik nämlich ist völlig unklar, an welcher Stelle ein neues Genkonstrukt in das Genom eingebaut wird. Das hängt vom Zufall ab. Deswegen besteht hier immer das Risiko ungewollter Mutationen: Die Eigenschaften der modifizierten Pflanze (um die geht es in der klassischen Gentechnik) können sich nachteilig verändern; eine unbeabsichtigte "Nebenwirkung" tritt auf. Bei Crispr-Cas ist dieses Risiko wahrscheinlich deutlich geringer; das muss aber noch genauer erforscht werden.

Was ist mit Crispr-Cas möglich? Crispr-Cas könnte zur Heilung von bestimmten Erbkrankheiten beitragen, bei der Bekämpfung von Leukämie helfen, Teil eines HIV-Impfstoffs sein oder auch Malaria ausrotten (indem die Mücken, die die Krankheit übertragen, genmodifiziert werden).

Das molekulare Werkzeug wird bereits genutzt, um schneller als zuvor solche Labormäuse zu erzeugen, wie sie für den jeweiligen Versuch gebraucht werden. Auch an Pflanzen wurden bereits im wissenschaftlichen Bereich Genkorrekturen vorgenommen. So konnten zum Beispiel bei einer Weizensorte einzelne DNA-Bausteine so verändert werden, dass sie gegen Mehltau resistent war. Auch an der allergenfreien Erdnuss wird geforscht.

Welche Risiken birgt Crispr-Cas? Die Methode arbeitet nicht fehlerfrei. Im Frühjahr 2017 wiesen Wissenschaftler darauf hin, dass Crispr-Cas im Erbgut von Mäusen zwar erfolgreich die Mutation korrigierte, die zu Blindheit führte, daneben jedoch zahlreiche weitere Veränderungen auslöste. Bei zwei Nagern hatte das Werkzeug mehr als hundert größere Mutationen hervorgerufen. Es waren sowohl Genabschnitte gelöscht als auch ergänzt worden. So etwas darf natürlich ganz besonders im medizinischen Bereich, wenn es also um menschliches Erbgut geht, nicht passieren. Weitere Forschung ist nötig.

Selbst wenn es "nur" um das Erbgut von Mücken geht, das verändert werden könnte, damit die Insekten keine Krankheitserreger mehr übertragen, sind die Folgen nicht absehbar. Welchen Einfluss hat es auf das Ökosystem, wenn an einer Art unumkehrbare Erbgut-Veränderungen vorgenommen werden? Es scheint, als wäre die Evolution mit Crispr-Cas gezielt steuerbar. Doch es sind auch unerwünschte, unvorhersehbare Entwicklungen möglich.

Zu bedenken ist zudem, dass die Crispr-Cas-Technik keiner komplexen Ausstattung bedarf und vergleichsweise kostengünstig ist. Deshalb ist die missbräuchliche Anwendung – etwa zur gefährlichen Manipulation von Erregern – eine Gefahr. Das Hantieren mit Superviren war bislang nur im Hochsicherheitstrakt bestens ausgestatteter Labore möglich.

Ist Crispr-Cas "Gentechnik durch die Hintertür"? Darüber wird gestritten. Sind Pflanzen und Tiere, die dem Verfahren unterzogen wurden, gentechnisch verändert? Oder entspricht der Crispr-Cas-Eingriff eher einer natürlichen Mutation? Eine Crispr-Pflanze ist von der Ursprungspflanze nicht zu unterscheiden. Die Gen-Veränderung geht nicht über das hinaus, was sich auch durch spontane, natürliche Mutationen entwickeln könnte. Da das mit klassischer Gentechnik anders ist, werden Crispr-Pflanzen von Befürwortern eher als neue Züchtung eingestuft. In den USA und Kanada gelten Crispr-Pflanzen nicht als genmodifizierte Organismen, in der EU ist die rechtliche Situation derzeit unklar.

Kommt mit Crispr-Cas das Designer-Baby? Tatsächlich haben Forscher die Methode bereits genutzt, um in das Erbgut von Embryonen einzugreifen. In Deutschland ist dieses Vorgehen verboten. Bei mehreren Gipfeltreffen diskutieren Wissenschaftler darüber, ob für bestimmte Anwendungen von Crispr-Cas ein internationales Moratorium verhängt werden sollte. Die ethischen Bedenken rund um die Methode sind groß. Viele Forscher befürchten, Crispr-Cas könnte die "Büchse der Pandora" öffnen.