Nora Krugs "Im Krieg"Beklemmende Aufzeichnungen aus dem Ukraine-Krieg

Von Solveig Bach

Von Solveig Bach

Zwei Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine überfiel. Der Krieg ist Teil des Alltags geworden, auf ukrainischer wie auf russischer Seite. Die Autorin Nora Krug hat diesen Alltag aufgezeichnet, um zu zeigen, "was Krieg mit uns persönlich macht".

"Schrecklich. Die schlimmsten Tage meines Lebens. Putin richtet mein Land zugrunde", schreibt der russische Künstler D. "Als ich erfuhr, dass in Kiew der Krieg ausgebrochen war, nahm ich zuallererst ein Bad. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Aber ich weiß, dass dies das Ende von Putins Russland ist", notiert die Ukrainerin K. am selben Tag. Es ist der 24. Februar 2022, Russland hat die Ukraine überfallen.

Inzwischen sind zwei Jahre Krieg und die Tagebuchtexte von K. und D. erscheinen in Buchform unter dem Titel "Im Krieg". Sie sind das Ergebnis eines Projektes der Autorin und Illustratorin Nora Krug, das sie ursprünglich für die "Los Angeles Times" im ersten Kriegsjahr umgesetzt hat. Krug kannte sowohl die ukrainische Journalistin als auch den russischen Künstler flüchtig und bat sie unmittelbar nach Kriegsbeginn um ihre Beteiligung. Sie sagten sofort zu. Jeweils am Samstag kontaktierte sie beide, "getrennt voneinander per Textnachricht", erzählt Krug ntv.de.

Manchmal fallen die Antworten aus Kiew oder St. Petersburg fragmentarisch aus, dann fragt die Autorin nach, bis an jedem Montag ein Text steht. Danach beginnt Krug mit den Zeichnungen, diese müssen anschließend koloriert werden. Am Donnerstag gehen Zeichnungen und Text an die Times, wo sie am Freitag erscheinen. Am Samstag beginnt der Reigen wieder von vorn. So entsteht eine persönliche Erzählung des ersten Jahres in Echtzeit. Das Ziel dieser Arbeit sei nie gewesen, eine umfassende ukrainische oder russische Perspektive zu zeigen, sagt Krug. "Es geht hier um zwei Individuen, die den Krieg komplett unterschiedlich wahrnehmen. Das war für mich das Wichtige, diesen Kontrast einzufangen und zu dokumentieren."

Grauzone zwischen Held und Verbrecher

Ohne jede Bewertung schreibt Krug die beiden Stimmen nieder. "K. kämpft mit den Bombardierungen, kann nachts nicht schlafen, hat Angst um ihre Kinder. D. schreibt, dass seine Kinder jetzt das neue Nintendo-Spiel nicht kaufen können. Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass sein Zustand viel weniger schmerzhaft ist als ihrer, hat deshalb auch Schuldgefühle", erzählt Krug. Es sei leichter, voller Mitgefühl für die ukrainische Kriegsreporterin zu sein, die ein Leben zwischen den im dänischen Exil lebenden Kindern und der Grausamkeit der Front führt. Ungleich schwerer sei es, die Ambivalenz des Russen auszuhalten, der kein Putin-Freund ist und nach Auswanderungsmöglichkeiten für seine Familie sucht. "Das ist natürlich ein viel komplizierteres Narrativ, weil man als Leser nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll", sagt Krug auch über ihre eigenen ambivalenten Gefühle. Die Serie war von der L.A. Times für den Pulitzer-Preis nominiert.

Viele Deutsche hätten aus ihrer Familiengeschichte heraus ein stereotypes Bild im Kopf: Kriegsverbrecher oder Held. So habe sie es bei der Annäherung an die eigene Familiengeschichte in dem Buch "Heimat" erlebt und so wäre es den meisten heute auch am liebsten. "Deswegen ist es für mich wichtig, diese stereotypen Denkweisen über Krieg, über Geschichte zu durchbrechen und neu zu beleuchten." Krug beschreibt den großen Raum zwischen Täter und Held als Grauzone, in der sich die Opportunisten, die Wegschauenden und Mitläufer eingerichtet haben. "Die wenigsten von uns würden sagen, gäbe es einen neuen Krieg in Deutschland, wäre ich wahrscheinlich Widerstandskämpferin. Oder ich wäre wahrscheinlich Kriegsverbrecherin. Wir fallen eher in diese große Gruppe dazwischen."

Diese Gruppe zu beleuchten, darum sei es gegangen, "weil wir daraus lernen können, wie es zu solchen totalitären Regimen überhaupt kommt". Gerade diese Masse sei es, die möglich macht, dass sich Putin so lange halten kann. "Deswegen ist es wichtig, dass wir zuhören, was in diesen Köpfen vorgeht, auch wenn es für uns unangenehm und schwierig ist, dieses Narrativ zu verstehen."

Der Alltag des Krieges

K. und D. sprechen nicht miteinander, sie reagieren nicht auf die Gedanken des anderen. Einmal schreibt die ukrainische Journalistin: "Es gibt Wege, friedlich gegen Totalitarismus anzukämpfen: Man kann die Öffentlichkeit über das Regime aufklären, weltweit Mitstreiter rekrutieren, ein Netzwerk von Leuten aufbauen, die im kleinen Rahmen Hilfe leisten." D. unterstützt die Ukraine auf seine Weise, er spendet Geld, versucht sich sozial zu engagieren und bei seinen Kindern der Putinschen Propaganda etwas entgegenzusetzen. "Es ist auch ein Akt des Widerstands, sich ein Jahr lang von mir interviewen zu lassen und Dinge zu sagen, für die man eventuell auch ins Gefängnis hätte kommen können", beschreibt Krug ihren Blick auf den russischen Gesprächspartner.

Sie habe in Alltagsmomenten zeigen wollen, "was Krieg mit uns persönlich macht, was er in uns auslöst". An einem Kriegstag beobachtet D., wie in Sankt Petersburg Aufnahmen für einen Film zum Zweiten Weltkrieg gemacht werden. Er fragt sich, was die als Soldaten verkleideten Schauspieler über den jetzigen Krieg denken. An einem anderen Tag ist bei K. Stromausfall, wie immer öfter. Aber wie kommt sie dann in ihre Wohnung im 20. Stock? "Dass man dann gar nicht mehr nach Hause gehen kann, wenn der Strom ausfällt. Das sind so Dinge, über die wir überhaupt nicht nachdenken", so Krug.

Sowohl D. als auch K. haben Kinder, die Söhne der Ukrainerin erleben den Krieg vor der Ausreise hautnah mit. Der Krieg habe sie erwachsener gemacht, schreibt sie. Die Generation ihrer Kinder sei gebrochen. Die Kinder des russischen Künstlers denken hingegen kaum über den Krieg nach, nur wenn sie etwas nicht bekommen können, was vor den Sanktionen selbstverständlich war. Aber sie vermissen den Vater, der außerhalb Russlands nach einem anderen Leben sucht und sich in Lettland, der Türkei und Frankreich aufhält. Manchmal zerreißt ihn das Heimweh nach St. Petersburg, der Familie, dem Hund, dem Licht der Stadt und seinem Alltag.

Keine sentimentalen Bilder

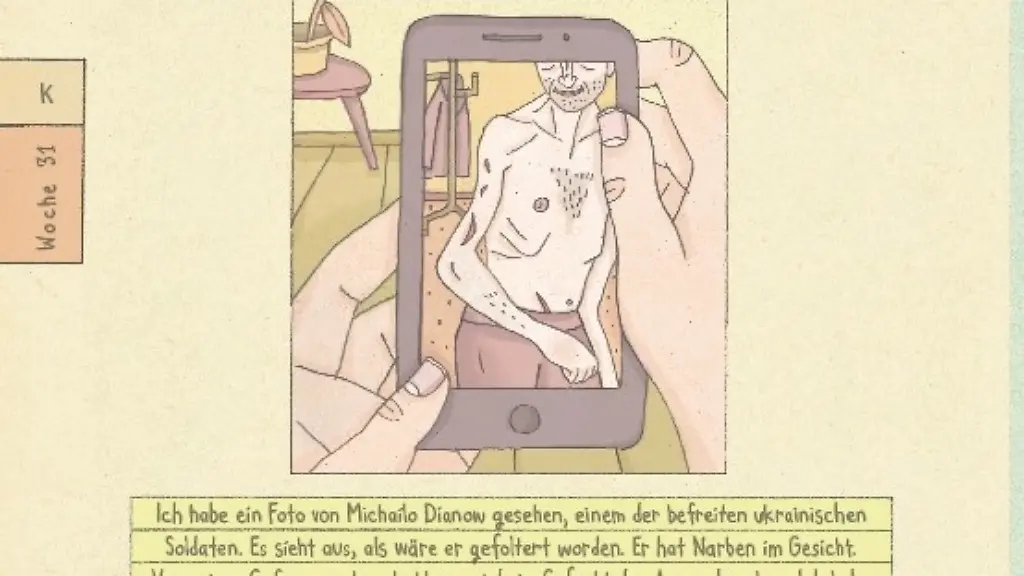

Krug, die auch eine Professur an der "Parsons School of Design" in New York hat, hat für die Tagebuchfetzen aus dem Krieg eine eigene Bildsprache entwickelt. "Bilder, die sich direkt auf das Kriegsgeschehen beziehen, habe ich nur dann gezeichnet, wenn die Ukrainerin ganz spezifisch über diese Bilder gesprochen hat", erzählt sie. In der 31. Kriegswoche zeichnet sie das Porträt des befreiten ukrainischen Soldaten Michailo Dianow, dessen Bild nach einem Gefangenenaustausch um die Welt ging. Im Buch schaut K. es auf dem Handy an. Es zeigt einen ausgemergelten Mann mit nacktem Oberkörper und Verletzungen. Dazu schreibt sie: "Bilder wie diese sind schwer anzusehen. (…) Sie erinnern uns daran, dass wir alle Menschen sind und dass Menschen einander so etwas niemals antun sollten." Sie habe keine sentimentalen Bilder erzeugen wollen, betont die Autorin, sondern es sei ihr darum gegangen, den Leserinnen und Lesern die Perspektive von K. und D. zu ermöglichen. "Es geht hier nicht um die künstlerische Aussagekraft, sondern es geht um zwei Schicksale, denen wir Aufmerksamkeit schulden."

Am liebsten hätte Krug das Projekt über den ganzen Kriegsverlauf fortgesetzt, doch aus Zeitgründen zieht sie nach einem Jahr einen vorläufigen Schlussstrich. Mit K. und D. ist sie dennoch in Kontakt geblieben. "Manchmal werden Zivilisten interviewt und man fragt sich dann, was ist eigentlich mit denen passiert? Leben die überhaupt noch?" Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns gibt es ein Update in der L.A. Times, wie es beiden ergangen ist.

"Der Russe ist jetzt mit seiner Familie in Frankreich, die Familie ist nachgekommen und sie kämpfen noch damit, sich einzugliedern." D. hat noch keinen Job, arbeitet hauptsächlich für Russland und die baltischen Staaten, er kann sein russisches Geld nicht umtauschen. Die Kinder sprechen noch kein Französisch und fühlen sich dadurch isoliert. "Ein Kind hat jetzt einen ukrainischen Freund in der Schule. Sie haben zwar noch nie über den Krieg gesprochen, aber sie sprechen Russisch. Das war die Möglichkeit, sich miteinander anzufreunden, weil sie beide im Exil leben." Bei der Ukrainerin K. ist die gesamte Familie jetzt in Kopenhagen. "Der Mann durfte die Ukraine vorerst verlassen, weil sein Vater gesundheitliche Probleme hat. Das ist natürlich eine riesige Erleichterung." Sie haben eine Stiftung gegründet, die sich hauptsächlich mit der Erste-Hilfe-Ausbildung von Zivilisten und Journalisten an der Front befasst. Mit Virtual-Reality-Headsets bereiten sie Menschen praktisch auf die Erstversorgung von Verletzten während des Krieges vor, sie zeigen so etwa, wie man schnell Blutungen stoppen kann.

Zwei Jahre sind seit dem Überfall Russlands vergangen. Krug hofft, "dass man nicht nur denkt, das ist jetzt das erste Kriegsjahr und das ist vorbei. Denn es ist ein Dokument, das zeigt, was Krieg einem antun kann."