Ein deutsches FamilienalbumHeimat, Vorfahren und ein Gefühl von Schuld

Von Solveig Bach

Von Solveig Bach

Als Teenager wird Nora Krug im Ausland mit Heil Hitler begrüßt, weil sie Deutsche ist. Als Erwachsene lebt sie dauerhaft in New York und fühlt sich noch immer, als mache diese Herkunft sie schuldig. Schließlich begibt sie sich auf Spurensuche.

Wie kann man begreifen, wer man ist, wenn man nicht versteht, woher man kommt? Mit dieser Frage beginnt für Nora Krug eine mehrjährige Spurensuche. Seit mehr als 16 Jahren lebt die Autorin, Zeichnerin und Professorin für Illustration in den USA. Geboren ist die 41-Jährige in Karlsruhe. Wie viele Auswanderer ringt Krug immer wieder mit ihrer Identität. Wenn sie in New York in der U-Bahn sitzt, fürchtet sie, ihr deutscher Akzent könnte Mitfahrende schmerzhaft an ihre eigene deutsche Vergangenheit erinnern. Sie entdeckt in sich ein diffuses Schuldgefühl dafür, was Deutsche anderen angetan haben.

Tausende Kilometer von ihrem Geburtsland entfernt und verheiratet mit einem amerikanischen Juden drängen sich ihr immer wieder Fragen nach der eigenen Familiengeschichte auf. Die wenigen fast mythisch anmutenden Überlieferungen fühlen sich beinahe wie literarische Konstrukte an. Versuche, Geschehnisse und Entscheidungen zu beschreiben, für die man keine wirkliche Erklärung hat.

Im Mittelpunkt von Krugs Suche stehen der lange vor ihrer Geburt gefallene Onkel väterlicherseits und der Großvater mütterlicherseits. Was hat es mit der Fahrschule des Großvaters auf sich, deren Gründungskapital angeblich das Geschenk eines jüdischen Nachbarn war? Warum wurde der Vater genau so wie sein älterer Bruder genannt, der kaum 18-jährig im Krieg gefallen war? Dahinter steht die Frage: Was wissen wir eigentlich von den Menschen, denen wir unsere Existenz verdanken, denen wir vielleicht sogar ähnlich sehen?

Fremde Verwandte

Krug macht sich auf die Suche, in Karlsruhe und Külsheim, in Briefen und Fotoalben, auf Speichern und in Archiven. Es ist der Versuch, sich mit Fakten einer Wahrheit anzunähern, die man in die nächste Generation weitertragen kann. Inzwischen ist sie Mutter einer kleinen Tochter. Was sie gefunden hat, fügt sie in der grafischen Collage "Heimat. Ein deutsches Familienalbum" zusammen. Auf einer Seite ist einfach nur der Brief abgedruckt, mit dem Krugs Großeltern vom "Heldentod" ihres Sohnes in Kenntnis gesetzt wurden.

Auf der nächsten Doppelseite zeichnet die Illustratorin ihren nie gekannten Onkel im Moment seines Todes. Die Zeilen haben sie "im Innersten" getroffen, schreibt sie dazu. Ein kaum 18-Jähriger, der schon mit zwölf Hakenkreuze in seine Schulhefte malt, stirbt durch einen Brustschuss. "In seiner Frische und seinem jugendlichen Draufgängertum war er seinen Kameraden sehr ans Herz gewachsen", betont der SS-Vorgesetzte und hofft, dass diese Tatsache der Familie Linderung in ihrer Trauer verschaffen möge. In der Familie wird der Erstgeborene Zeit seines Lebens eine entsetzliche Lücke hinterlassen.

Darauf folgen auf Flohmärkten zusammengetragene Fotos oder Postkarten, die eigentlich in die Geschichte anderer Familien gehören und sich trotzdem genauso in die der Autorin fügen. Oder Seiten, auf denen Krug beschreibt, dass sie in der längst neuen Heimat in Brooklyn immer noch Hansa-Plast-Pflaster, deutsche Wärmflaschen, Schwarzbrot oder Gallseife vermisst.

Wunschdenken oder Realität?

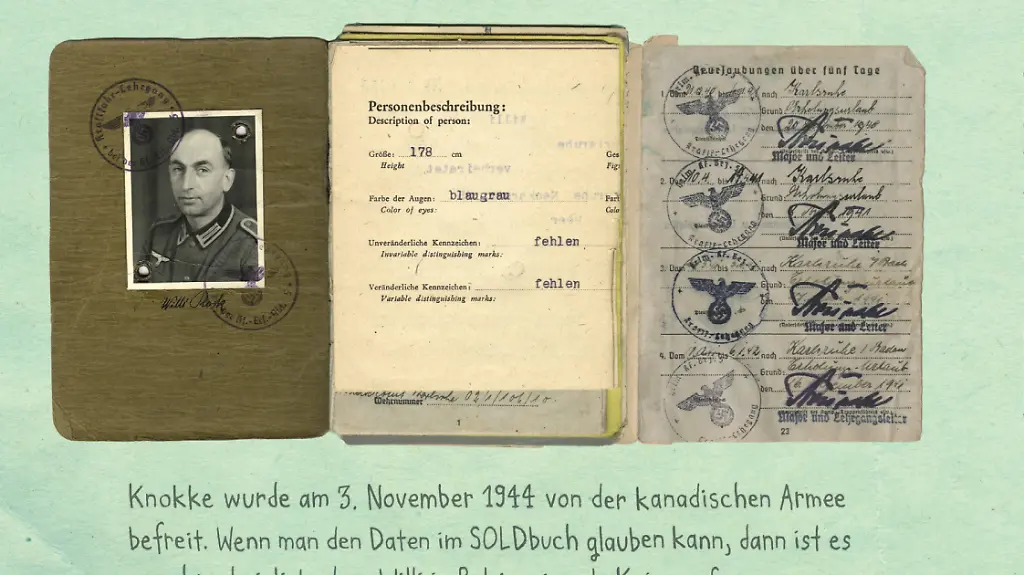

Sie macht die Erfahrung, dass sie verbunden ist mit Menschen und Orten, mit deren Geschichte und Geschichten. Ob sie will oder nicht. Sie forscht im Leben ihres Großvaters Willy, dem in der Familie nachgesagt wird, er habe mit den Nazis nichts am Hut gehabt. Aber warum war er dann Mitglied in der NSDAP? Warum gibt es Fotos von ihm in Uniform? Was hat er von seinem Büro aus gesehen, das direkt gegenüber der Synagoge lag? Krug spürt den komplizierten Erwägungen eines Familienvaters nach, in Kriegszeiten für das Durchkommen seiner Familie zu sorgen und trotzdem dem eigenen moralischen Kompass zu folgen. Später wird der Großvater dafür als Mitläufer eingestuft, kein Persil-Schein, aber die Grundlage für eine Existenz in der neuen Bundesrepublik.

Als Krug jemanden findet, der tatsächlich für die Redlichkeit des Vaters ihrer Mutter Zeugnis ablegen kann, fühlt sie sich, als sei sie selbst entlastet worden. Letztlich macht es jedoch nicht wirklich einen Unterschied, ob Schuld oder Unschuld bewiesen ist, beschreibt Krug nachdenklich. Den Nachgeborenen ist lediglich eine Annäherung an die Wahrheit möglich. Sie werden niemals wirklich herausfinden, was die Vorfahren wirklich dachten, wofür oder wogegen sie sich entschieden, was sie hätten tun können, und was sie möglicherweise versäumten zu tun, und warum.

Krug ist trotzdem froh, all die Fragen gestellt zu haben, die "ich hatte stellen müssen". Dass sie nicht aufgehört hatte, nach Antworten zu suchen, bis wirklich keine mehr zu finden waren.