Bilderserien

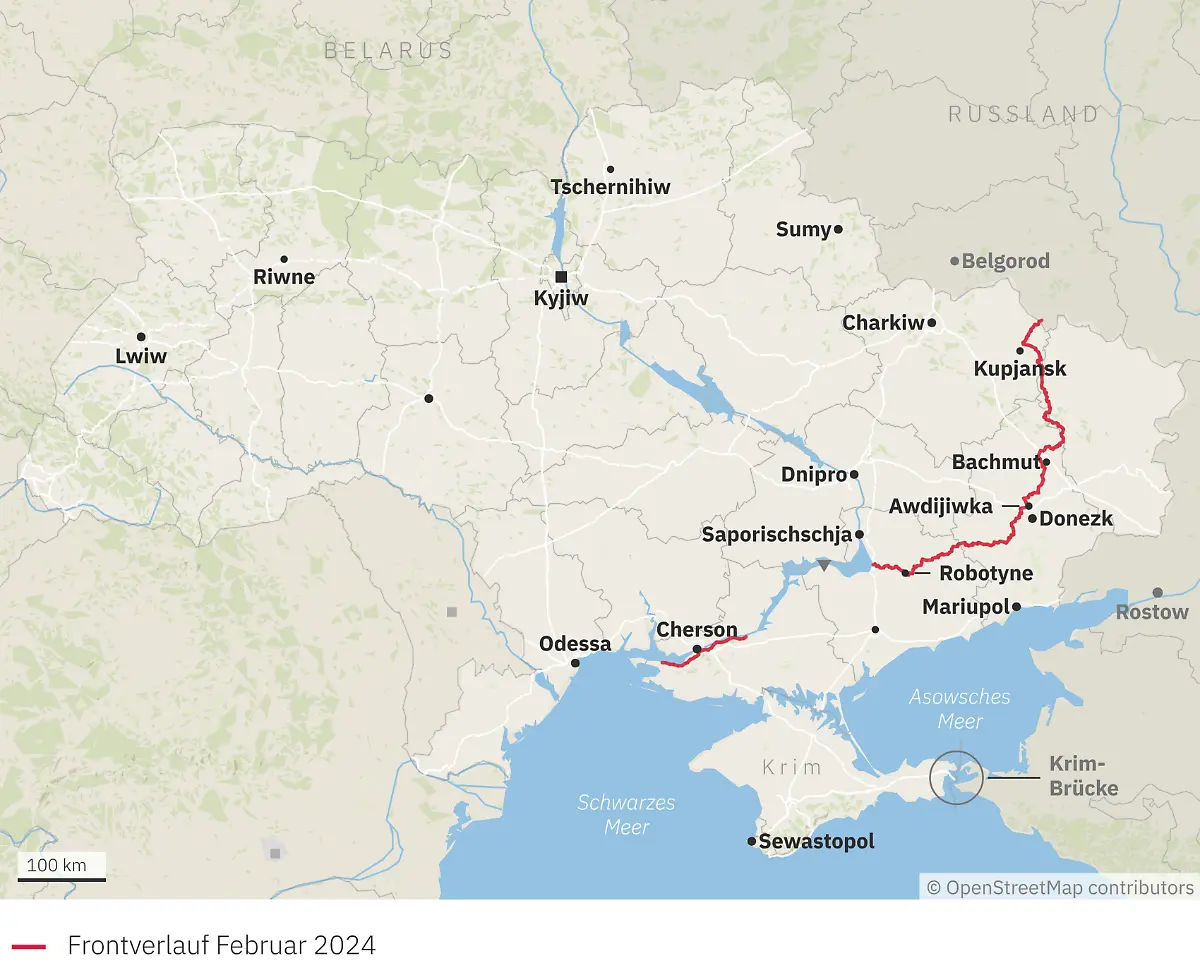

Brutaler StellungskampfZwei Jahre Krieg in der Ukraine - und kein Ende in Sicht

24.02.2024, 08:30 Uhr

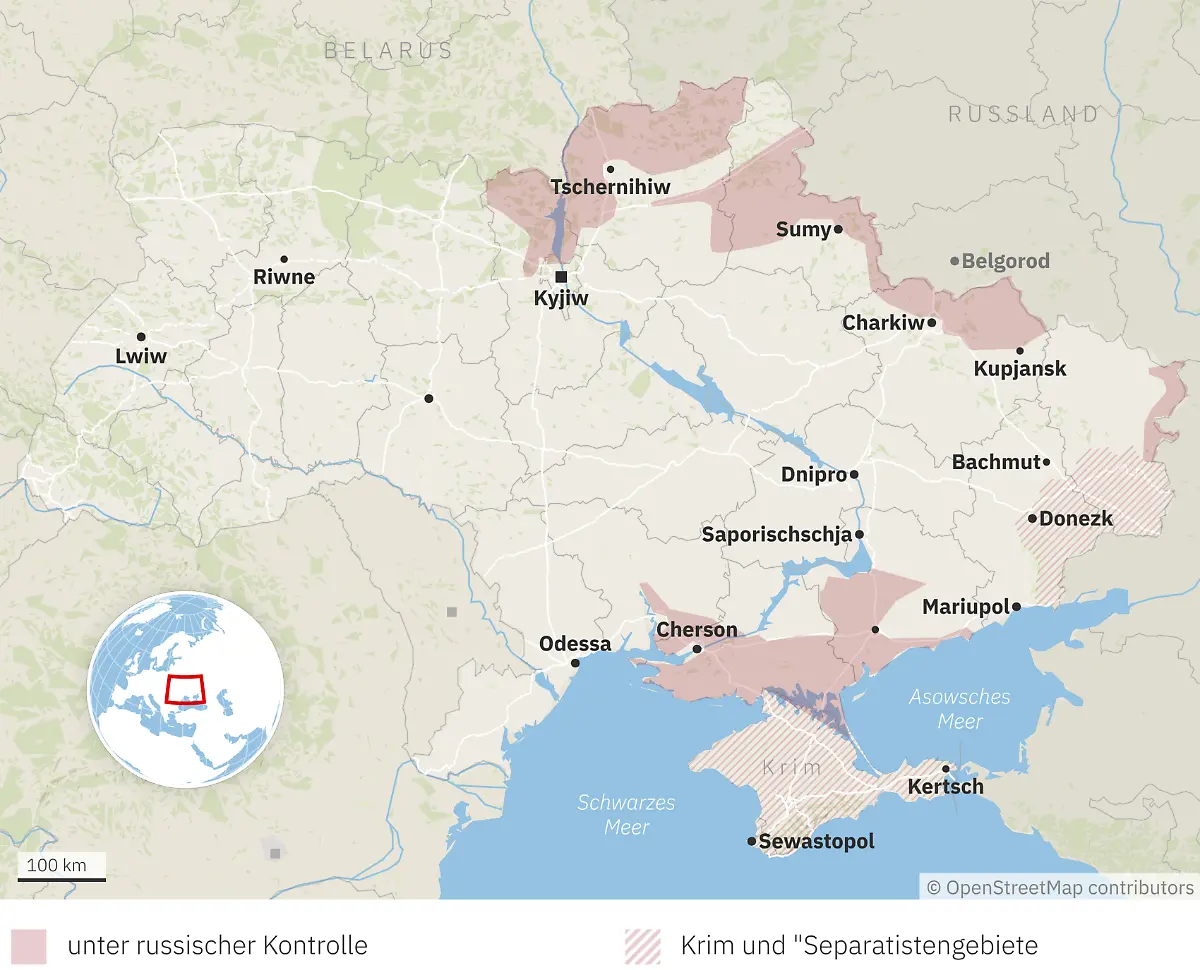

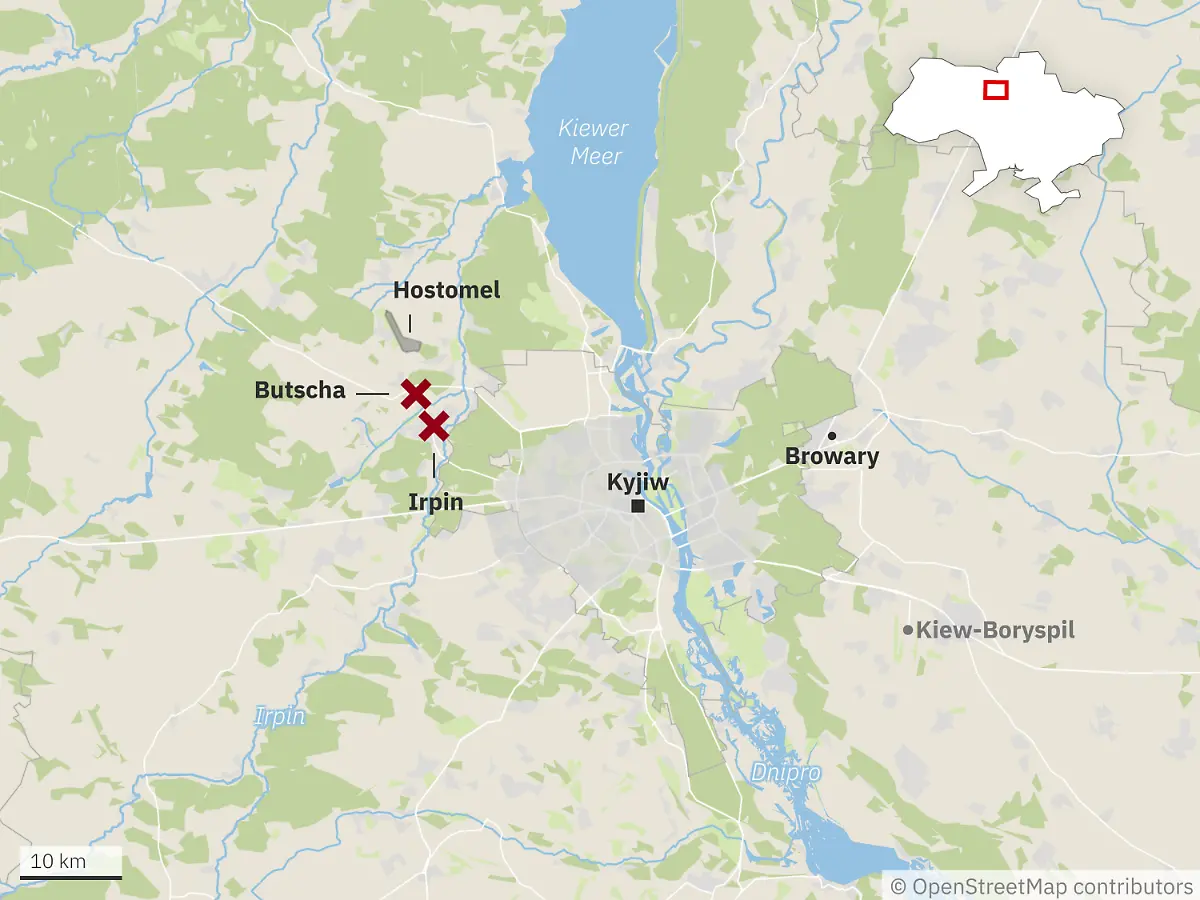

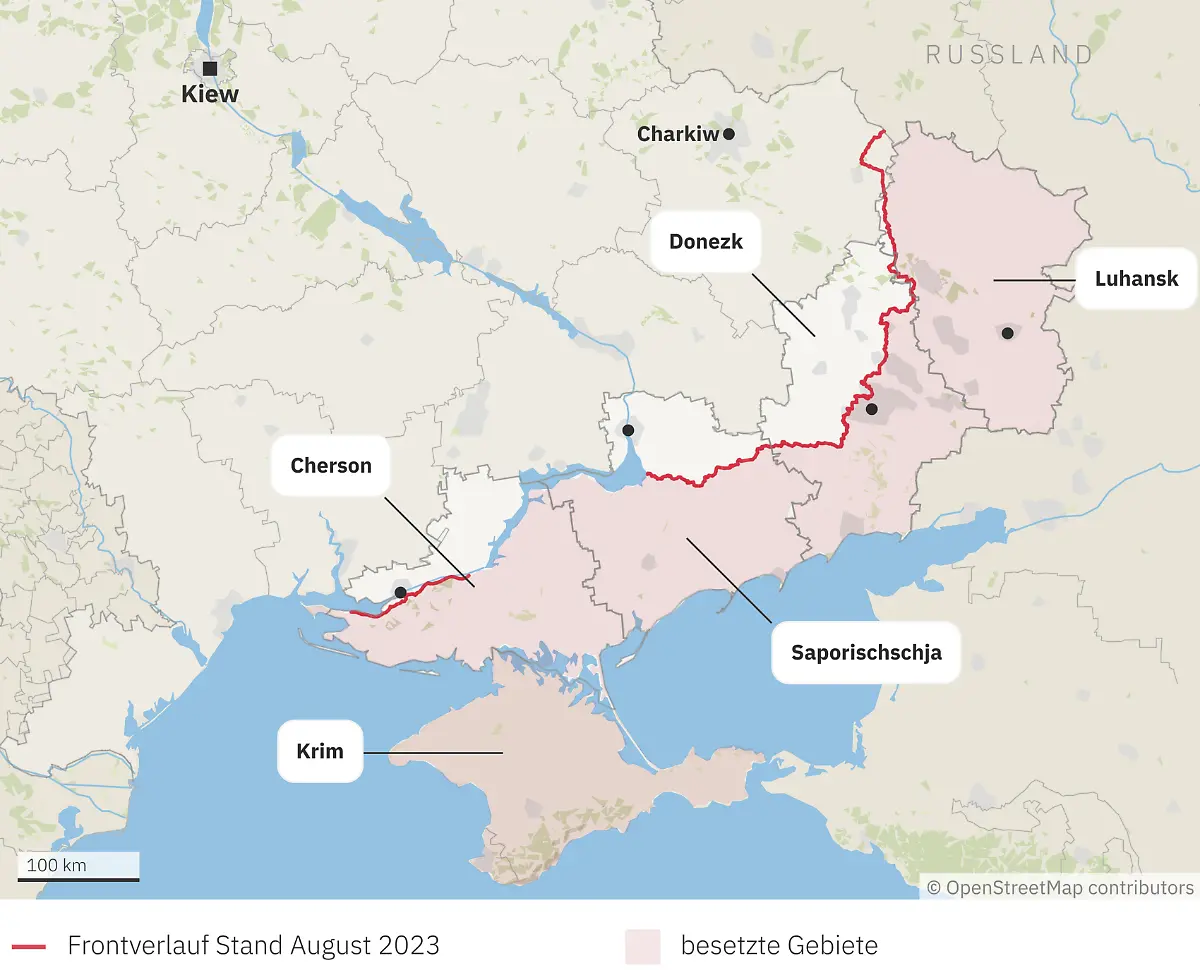

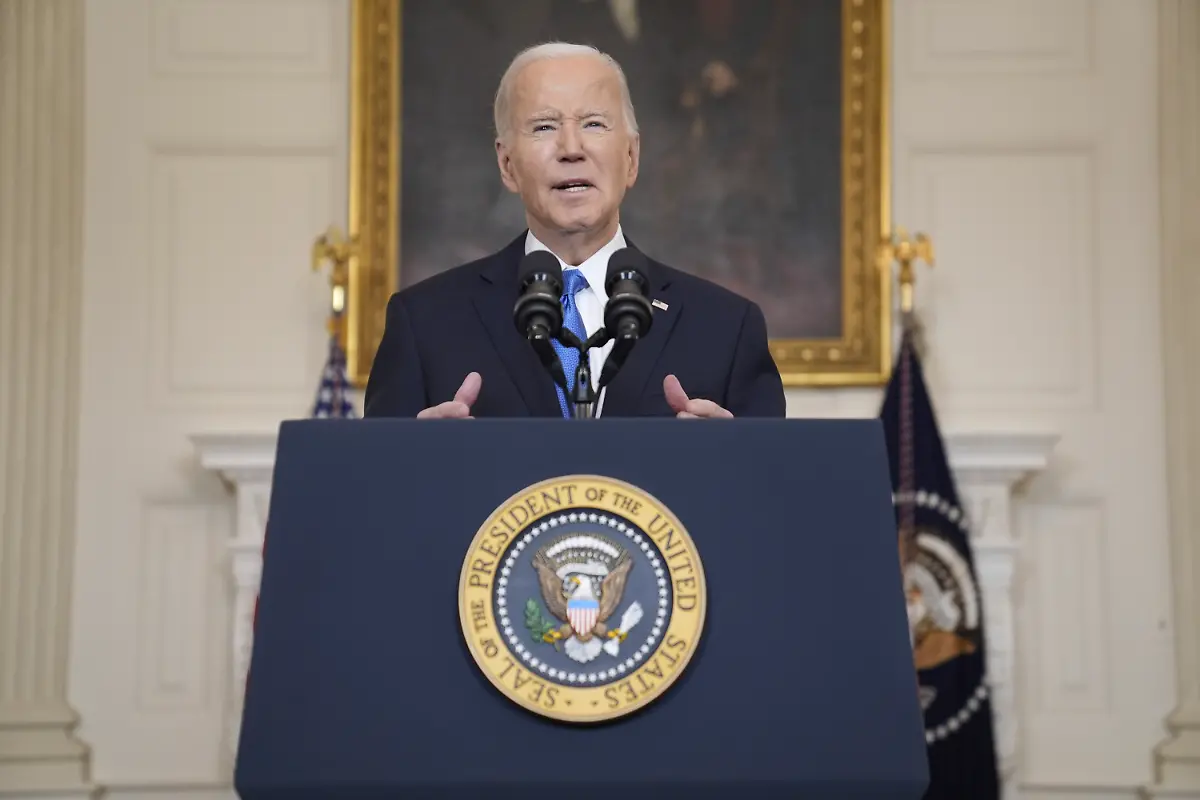

Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 überfallen russische Truppen die Ukraine. Der Angriffskrieg hat globale politische und wirtschaftliche Folgen. Zwei Jahre später hat Russland seine Ziele nicht erreicht, während die Ukraine um westliche Unterstützung bangen muss. Dieser Krieg kennt nur noch Opfer.